কৃষিজ উৎপাদন বলতে ফসল, গৃহপালিত পশুপাখি এবং মাছ উৎপাদনকে বোঝায়। এ অধ্যায়ে ফসল উৎপাদনের মধ্যে শস্য চাষ (ভুট্টা), ফুল চাষ (রজনীগন্ধা ও গাঁদা) এবং ফলের চাষ (পেয়ারা ও পেঁপে) পদ্ধতি, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা, ফসল সংগ্রহ পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে মাছ চাষ ও রোগ ব্যবস্থাপনা (কৈ মাছ), পাখি পালন ও রোগ ব্যবস্থাপনা (মুরগি) এবং গৃহপালিত পশু পালন ও রোগ ব্যবস্থাপনা (ছাগল) সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সবশেষে কৃষি উৎপাদনে আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতির বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

ভুট্টা একটি অধিক ফলনশীল ও বহুমুখী ব্যবহার সম্পন্ন দানা শস্য। বাংলাদেশে ভুট্টার চাষ বাড়ছে। ভুট্টা বর্ষজীবী গুল্ম প্রকৃতির। একই গাছে পুরুষ ফুল ও সত্রী ফুল জন্মে। পুরুষ ফুল একটি মঞ্জরিদণ্ডে বিন্যস্ত হয়ে গাছের মাথায় বের হয়। স্ত্রী ফুল গাছের মাঝামাঝি উচ্চতায় কান্ড ও পাতার অক্ষকোণ থেকে মোচা আকারে বের হয়। সত্রী ফুল নিষিক্ত হলে মোচার ভিতরে দানার সৃষ্টি হয়। ধান ও গমের তুলনায় ভুট্টা দানার পুষ্টিমান বেশি। ভুট্টার দানা মানুষের খাদ্য হিসেবে এবং এর রসাল গাছ ও সবুজ পাতা উন্নত মানের গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও মাছের খাদ্য হিসেবে আমাদের দেশে ভুট্টা দানার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

জাত: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ভুট্টার অনেকগুলো উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন করেছে। তার মধ্যে বর্ণালি, শুভ্রা, মোহর, বারি ভুট্টা-৫, বারি ভুট্টা-৬, বারি ভুট্টা-৭, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-২, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৩ অন্যতম। এছাড়া খই (পপ কর্ণ) এর জন্য বের করেছে খই ভুট্টা এবং কচি অবস্থায় খাওয়ার জন্য বের করেছে বারি মিষ্টি ভুট্টা-১। এর বাইরে বিভিন্ন বীজ কোম্পানি বিদেশ থেকে হাইব্রিড জাতের ভুট্টা বীজ আমদানি করে থাকে।

মাটি: বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি ভুট্টা চাষের জন্য উত্তম। তবে খেয়াল রাখতে হবে জমিতে যেন পানি না জমে।

বপন সময়: আমাদের দেশে রবি মৌসুমে অক্টোবর-নভেম্বর এবং খরিপ মৌসুমে মধ্য ফেব্রুয়ারি-মার্চ পর্যন্ত সময় বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

বীজের হার ও বপন পদ্ধতি: বারি ভুট্টা জাতের জন্য হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ কেজি এবং খই ভুট্টার জন্য ১৫-২০ কেজি হারে বীজ সারিতে বুনতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৭৫ সেমি এবং সারিতে ২৫ সেমি দূরত্বে ১টি অথবা ৫০ সেমি দূরত্বে ২টি গাছ রাখতে হবে।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ: আমাদের দেশে রবি মৌসুমে ভুট্টার চাষ বেশি হয়ে থাকে। ৪-৫টি গভীর চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে।

ভুট্টা চাষে বিভিন্ন প্রকার সারের পরিমাণ নিচে দেওয়া হলো:

| সারের নাম | সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর) |

| ইউরিয়া | ১৭২-৩১২ |

| টিএসপি | ১৬৮-২১৬ |

| এমওপি | ৯৬-১৪৪ |

| জিপসাম | ১৪৪-১৬৮ |

জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে মোট ইউরিয়ার এক-তৃতীয়াংশ এবং অন্যান্য সারের সবটুকু ছিটিয়ে জমি চাষ দিতে হবে। এছাড়াও এ সময় হেক্টর প্রতি জিংক সালফেট ১০-১৫ কেজি, বোরন সার ৫-৭ কেজি এবং গোবর সার ৫ টন প্রয়োগ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। বাকি ইউরিয়া সমান দুই কিস্তিতে ভাগ করে, প্রথম কিস্তি বীজ গজানোর ২৫-৩০ দিন পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি বীজ গজানোর ৪০-৫০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। চারা গজানোর ৩০ দিনের মধ্যে জমি থেকে অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে হবে। চারার বয়স এক মাস না হওয়া পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। দ্বিতীয় কিস্তির ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের সময় দুই সারির মাঝখান থেকে মাটি গাছের গোড়া বরাবর তুলে দিতে হবে।

| কাজ: শিক্ষার্থীরা একক কাজ হিসেবে খাদ্যশস্য ফসলের একটি তালিকা তৈরি কর। |

নতুন শব্দ: উপরি প্রয়োগ, ভুট্টার মোচা

সেচ প্রয়োগ: উচ্চ ফলনশীল জাতের ভুট্টার আশানুরূপ ফলন পেতে হলে রবি মৌসুমে ৩-৪টি সেচ দেওয়া প্রয়োজন। ৫ পাতা পর্যায়ে প্রথম, ১০ পাতা পর্যায়ে দ্বিতীয়, মোচা বের হওয়ার সময়ে তৃতীয় এবং দানা বাঁধার পূর্বে চতুর্থ সেচ দিতে হয়। ভুট্টার জমিতে যাতে পানি না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

পোকা দমন ব্যবস্থাপনা: ভুট্টা ফসলে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ কম হয়। তবে চারা অবস্থায় কাটুই পোকার লার্ভা গাছের গোড়া কেটে দেয়। এরা দিনের বেলায় মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে এবং রাতে বের হয়। সদ্য কেটে ফেলা গাছের চারপাশের মাটি খুড়ে পোকার লার্ভা বের করে মেরে ফেলতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে ফুরাডান অথবা ডারসবার্ন অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করে জমিতে সেচ দিতে হবে।

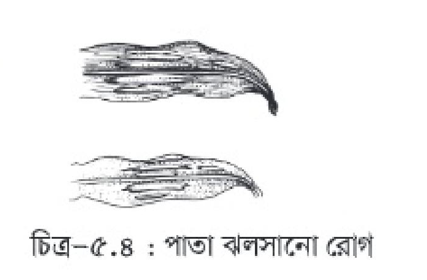

ভুট্টা ফসলের রোগ: ভুট্টা ফসলে বেশ কয়েকটি রোগ দেখা দিতে পারে। যেমন-ভুট্টার বীজ পচা ও চারা মরা রোগ, পাতা ঝলসানো রোগ, কান্ড পচা রোগ, মোচা ও দানা পচা রোগ। এ রোগগুলো বিভিন্ন ধরনের বীজ ও মাটিবাহিত ছত্রাকের আক্রমণে হয়ে থাকে। ভুট্টার বীজ বপনের সময় মাটিতে রস বেশি এবং তাপমাত্রা কম থাকলে বীজ পচা ও চারা মরা রোগ দেখা দেয়। পাতা ঝলসানো রোগে আক্রান্ত গাছের নিচের দিকের পাতায় লম্বাটে ধূসর বর্ণের দাগ দেখা যায়। পরে তা গাছের উপরের অংশে ছড়িয়ে পড়ে। রোগের আক্রমণ বেশি হলে পাতা আগাম শুকিয়ে যায় এবং গাছ মরে যায়।

১) রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করতে হবে।

২) বীজ বপনের পূর্বে শোধন করে নিতে হবে।

৩) ভুট্টা কাটার পর পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৪) একই জমিতে বার বার ভুট্টা চাষ বন্ধ করতে হবে।

ভুট্টা সংগ্রহ ও মাড়াই : মোচা চকচকে খড়ের রং ধারণ করলে এবং পাতা কিছুটা হলদে হলে, দানার জন্য ভুট্টা সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। ভুট্টা গাছের মোচা ৭৫-৮০% পরিপক্ব হলে ফসল সংগ্রহ করা যাবে। মোচা সংগ্রহের পর ৪-৫ দিন রোদে শুকাতে হবে। অতঃপর হস্ত বা শক্তিচালিত মাড়াই যন্ত্র দ্বারা দানা ছাড়িয়ে বাছাই-ঝাড়াই করে সংরক্ষণ করতে হবে।

জীবনকাল: রবি মৌসুমে ভুট্টা গাছের জীবনকাল ১৩৫-১৫৫ দিন এবং খরিপ মৌসুমে জীবনকাল ৯০-১১০ দিন।

ফলন: বাংলাদেশে রবি মৌসুমে ভুট্টার ফলন বেশি হয় এবং খরিপ মৌসুমে ফলন কম হয়। জাত ও মৌসুম ভেদে ভুট্টার ফলন ৩.৫-৮.৫ টন/হেক্টর হয়ে থাকে।

| কাজ: শিক্ষার্থীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে ভুট্টা কীভাবে সংগ্রহ করতে হয় সে বিষয়ে খাতায় লেখ এবং উপস্থাপন কর। |

নতুন শব্দ: কাটুই পোকা, ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র

সাদা ও সুবাসিত রজনীগন্ধা ফুলটি আমাদের সকলের প্রিয় একটি ফুল। রাতের বেলা এ ফুল সুগন্ধ ছড়ায় বলে একে রজনীগন্ধা বলে। উৎসব, অনুষ্ঠান, গৃহসজ্জা, তোড়া, মালা, অঙ্গসজ্জায় ফুলটি বেশি ব্যবহৃত হয়। ফুলের পাপড়ির সারি অনুসারে রজনীগন্ধাকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেসব জাতে পাপড়ি এক সারিতে থাকে তাকে সিঙ্গেল বলে। পাপড়ি দুই বা ততোধিক সারিতে থাকলে ডাবল বলে।

বংশবিস্তার: বাংলাদেশে কন্দ থেকে রজনীগন্ধার বংশবিস্তার করা হয়। কন্দগুলো দেখতে পেঁয়াজের মতো। শীতকালে এগুলো মাটির নিচে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। শীতের শেষে কন্দের ঝাড়গুলো বের করে কন্দ আলাদা করা হয়। রোপণের জন্য ২-৩ সেমি আকারের কন্দ হলেই চলে।

কন্দ রোপণ: রজনীগন্ধার জন্য পর্যাপ্ত আলো-বাতাসযুক্ত জমি নির্বাচন করা উচিত। দোআঁশ ও বেলে-দোআঁশ মাটিতে রজনীগন্ধা ভালো জন্মে। ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে কন্দ রোপণ করা হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫-৩০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১০-১৫ সেমি হিসেবে কন্দগুলো ৪-৫ সেমি গভীরতায় বসাতে হবে। কন্দ বসানোর ৩-৪ মাস পর গাছ ফুল দেয়।

সার প্রয়োগ: ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। জমি তৈরির সময় হেক্টর প্রতি ১০ টন পচা গোবর, ২০০ কেজি ইউরিয়া, ৩০০ কেজি টিএসপি, ৩৫০ কেজি এমওপি সার ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। কন্দ রোপণের ৩০-৪৫ দিন পর আবার ১২৫ কেজি ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা: রজনীগন্ধার জমিতে সব সময় পর্যাপ্ত রস থাকা দরকার। আবার পানি জমাও উচিত নয়, পানি জমলে কন্দগুলো পচে যেতে পারে। সেজন্য জমির অবস্থা বুঝে সেচ দেওয়া দরকার। কন্দ রোপণের ঠিক পরে একবার, গাছ গজানোর পরে একবার ও গাছের উচ্চতা ১০-১৫ সেমি হলে আরেকবার সেচ দিতে হবে। এছাড়া ফুল ফোটা শুরু হলে, দুই-একবার সেচ দিলে বেশি করে ফুল ফোটে এবং ফুল ঝরাও কমে যায়। প্রতিবার সেচের পর, জমিতে জো এলে নিড়ানি দিয়ে মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

রজনীগন্ধা গাছে ক্ষতিকারক পোকামাকড় তেমন দেখা যায় না। তবে বর্ষাকালে ছত্রাকজনিত গোড়া পচা রোগ অনেক সময় বেশ ক্ষতি করে। এ রোগের কারণে গাছের নিচের দিকে মাটির কাছে পচন ধরে ও গাছ শুকিয়ে মারা যায়। এ রোগ দমনের জন্য জমিতে যাতে পানি না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আক্রান্ত গাছের গোড়ার মাটিতে শতক প্রতি টিল্ট ২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করে দিতে হবে।

ফুল কাটা: বাজারে রজনীগন্ধা বিক্রি হয় মূলত লম্বা পুষ্পদণ্ড বা ডাঁটাসহ অথবা ডাঁটা ছাড়া ঝরা ফুল হিসেবে। ঝরা ফুল মালা তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। ফুল ফোটার পূর্বে ফুলের ডাঁটাসহ কেটে ফুল সংগ্রহ করা হয়। সন্ধ্যা বা ভোরের দিকে ফুল কাটা ভালো। কাটার পর ডাঁটার নিচের অংশ পানিতে ডুবিয়ে রাখা উচিত। এতে ফুলের সতেজতা ও উজ্জ্বলতা বজায় থাকে। ডাঁটাসহ ফুল আঁটি বেঁধে কালো পলিথিনে জড়িয়ে বাজারে পাঠানো উচিত।

| কাজ: পোস্টার পেপারে রজনীগন্ধার ফুল সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণের চিত্র অঙ্কন করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর। |

নতুন শব্দ: সিঙ্গেল রজনীগন্ধা, ডাবল রজনীগন্ধা, কন্দ

বাংলাদেশে গাঁদা ফুল খুবই জনপ্রিয়। এর চাষ সহজ। এ ফুল উদ্যানে, পার্কে, টবে বারান্দায় চাষ করা যায়। ফুলটি নানাবিধ উৎসব, অনুষ্ঠান, গৃহসজ্জা, মালা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ফুলটির রং, গঠন বৈচিত্র্য ও কোমলতা সকল শ্রেণির মানুষকে আকৃষ্ট করে। গাঁদা ফুলের পাতার রস শরীরের ক্ষত স্থানে লাগালে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

জাত পরিচিতি: বাংলাদেশে দুই প্রজাতির গাঁদা ফুল চাষ করা হয়; যথা-ক) আফ্রিকান গাঁদা এ প্রজাতির গাছ উচ্চতায় প্রায় ১০০ সেমি লম্বা, ফুল একরঙা ও বেশ বড় হয়। জাত অনুযায়ী ফুল হলুদ, সোনালি, বাসন্তি, কমলা প্রভৃতি রঙের হয়ে থাকে। খ) ফরাসি গাঁদা- এ প্রজাতির গাছ ১৫-৩০ সেমি লম্বা, শক্ত, ঝোপালো এবং ফুল ছোট ও লাল রঙের হয়ে থাকে।

চারা তৈরি: বীজ ও শাখা কলমের মাধ্যমে গাঁদা গাছের চারা তৈরি করা যায়। বর্ষার সময় বীজতলায় পাতলা করে বীজ বুনে গাঁদার চারা তৈরি করা হয়। সবজির বীজতলার মতোই গাঁদা ফুলের বীজতলা তৈরি করতে হবে। চারার বয়স এক মাস হলে রোপণ উপযোগী হয়। শাখার সাহায্যে চারা তৈরি করার জন্য ফুল দেওয়ার পর সুস্থ-সবল গাছ নির্বাচন করে তা থেকে ২.৫ সেমি চওড়া ও ৫-১০ সেমি লম্বা শাখা কেটে নিতে হবে। কাটা শাখাগুলো ছায়াযুক্ত স্থানে বালি ও দোআঁশ মাটির মিশ্রণে বসাতে হবে। এমনভাবে বসাতে হবে যেন কমপক্ষে একটি গিট মাটির নিচে থাকে। নিয়মিত পরিচর্যা করলে শাখাগুলোতে প্রচুর শিকড় ও ডালপালা গজাবে। বর্ষাকালে আবার শাখা কলম থেকে ডাল কেটে একইভাবে বসাতে হবে। প্রায় মাসখানেকের মধ্যে সেগুলোতে পর্যাপ্ত শিকড় গজালে তা রোপণ করতে হবে।

| কাজ: শিক্ষার্থীরা একক কাজ হিসেবে গাঁদা ফুলের শাখা কলম তৈরির প্রক্রিয়াটি চিত্রসহ খাতায় লিখবে। |

জমি তৈরি ও চারা রোপণ: উঁচু এবং দোআঁশ মাটির জমি গাঁদা চাষের জন্য উত্তম। ৪-৫টি চাষ ও মই দিয়ে জমি ঝুরঝুরা করে তৈরি করতে হবে। বর্ষার শেষের দিকে চারা রোপণ করা ভালো। মূল জমিতে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৪৫ সেমি রাখা হয়। টবে রোপণ করলে খাটো জাতের গাঁদা নির্বাচন করা হয়।

সার প্রয়োগ: শেষ চাষের সময় শতক প্রতি ৪০ কেজি পচা গোবর, ১ কেজি ইউরিয়া, ০.৮০ কেজি টিএসপি, ০.৭০ কেজি এমওপি সার ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা রোপণের ১-১.৫ মাস পর শুধু ইউরিয়া সার শতক প্রতি ০.৭০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। সার ভালোভাবে জমিতে মিশিয়ে সেচ দিতে হবে। টবে রোপণ করলে প্রতি টবে ২৫০ গ্রাম পচা গোবর, এক চা চামচ করে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি সার মিশিয়ে টব প্রস্তুত করে চারা রোপণ করতে হবে। রোপণের ১-১.৫ মাস পর আবার এক চামচ ইউরিয়া সার দিতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা: গাছ ছোট অবস্থায় নিয়মিতভাবে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। জমির রস বুঝে ১-২টি সেচ দিলেই চলে তবে গাছে ফুল আসার পরে সেচ দেওয়া ভালো। এতে ফুলের আকার বড় হয় এবং উজ্জ্বলতা বাড়ে। ছোট আকারের বেশি ফুল পাবার জন্য গাছ সামান্য বড় হলে গাছের আগা কেটে ফেলতে হয়। এর ফলে শাখা-প্রশাখা বেশি হয় এবং ফুলও বেশি ধরে। ঝড়-বাতাস, সেচ দেওয়া ও ফুলের ভারে গাছ যাতে হেলে না পড়ে সেজন্য গাছে বাঁশের খুঁটি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

রোগ ও পোকা ব্যবস্থাপনা: গাঁদা ফুলের গাছে রোগ ও পোকার আক্রমণ তেমন দেখা যায় না। তবে ব্যাকটেরিয়াজনিত উইন্ট রোগে গাছ নেতিয়ে পড়ে এবং একসময় পুরো গাছটি শুকিয়ে মারা যায়। রোগটির বিস্তার রোধ করার জন্য আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ফুল সংগ্রহ: ফুল কাঁচি দিয়ে বোঁটাসহ কেটে সংগ্রহ করতে হবে। বোঁটা একটু বেশি রাখলে ফুল বেশি সময় সতেজ থাকে। ফুল তুলে পানি ছিটিয়ে কালো পলিথিনে মুড়ে বাজারে পাঠাতে হবে।

নতুন শব্দ: আফ্রিকান গাঁদা, ফরাসি গাঁদা, শাখা কলম

পেয়ারা বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় ফল। পেয়ারা ভিটামিন 'সি' এর একটি প্রধান উৎস। দেশের সর্বত্র কম বেশি এ ফল জন্মে থাকে। তবে বাণিজ্যিকভাবে বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা প্রভৃতি এলাকায় এর চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে অনেক ধরনের পেয়ারা দেখা যায় তার মধ্যে কাঞ্চন নগর, স্বরূপকাঠি, মুকুন্দপুরী, কাজী পেয়ারা, বারি পেয়ারা-২,

বারি পেয়ারা-৩ জাতগুলো অন্যতম।

মাটি: পেয়ারা খরা সহিষ্ণু উদ্ভিদ এবং অনেক ধরনের মাটিতে জন্মাতে পারে। এটা কিছুটা লবণাক্ততাও সহ্য করতে পারে। বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য উর্বর ও গভীর দোঁআশ মাটি উত্তম।

গর্ত তৈরি : পেয়ারার চারা প্রধানত জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে রোপণ করা হয়। চারা রোপণের জন্য ৪ মিটার × ৪ মিটার দূরত্বে ৬০ সেমি × ৬০ সেমি × ৬০ সেমি গর্ত তৈরি করা হয়। গর্তের উপরের ৩০ সেমি মাটি একদিকে এবং নিচের ৩০ সেমি মাটি অন্যদিকে রাখতে হয়। এবার জমাকৃত উপরের মাটি গর্তের নিচে দিয়ে এবং নিচের মাটির সাথে ৫-৭ কেজি পচা গোবর সার, ২০০ গ্রাম টিএসপি এবং ১৫০ গ্রাম এমওপি সার ভালোভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে।

চারা রোপণ: বীজ থেকে এবং গুটি কলমের মাধ্যমে পেয়ারার চারা তৈরি করা হয়। বীজ অথবা কলমের মাধ্যমে তৈরিকৃত চারা গর্তের মাঝখানে লাগানো হয়। চারাটিকে একটি শক্ত খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে যেন বাতাসে হেলে না পড়ে। গরু-ছাগলের হাত থেকে রক্ষার জন্য বাঁশের তৈরি খাঁচা বা বেড়া দিতে হয়।

সার প্রয়োগ: পেয়ারা গাছে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি, মে ও সেপ্টেম্বর মাসে সমান তিন কিস্তিতে সার প্রয়োগ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। সার একেবারে গাছের গোড়ায় না দিয়ে যতদূর পর্যন্ত ডালপালা বিস্তার লাভ করে সে এলাকার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের পর পানি সেচ অত্যাবশ্যক।

বয়স অনুযায়ী গাছ প্রতি সারের পরিমাণ

| সারের নাম | ১-৩ বছর |

| গোবর/কম্পোস্ট | ১০-২০ কেজি |

| ইউরিয়া | ১৫০-৩০০ গ্রাম |

| টিএসপি | ১৫০-৩০০ গ্রাম |

| এমওপি | ১৫০-৩০০ গ্রাম |

পরিচর্যা: বয়স্ক গাছের ফল সংগ্রহের পর আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে অঙ্গ ছাঁটাই করা হয়। অঙ্গ ছাঁটাই করলে গাছে নতুন ডালপালা গজায়, ফল ধারণ বৃদ্ধি পায়। গাছকে নিয়মিত ফলবান রাখতে এবং মানসম্পন্ন ফল পেতে কচি অবস্থায় শতকরা ২৫-৫০ ভাগ ফল ছাঁটাই করা প্রয়োজন। ফল ধারণের সময় এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত ৭-১০ দিন পর পর পানি সেচ দিলে ফলন বৃদ্ধি পায়।

রোগ ও পোকা ব্যবস্থাপনা: পেয়ারা গাছে অনেক সময় ছত্রাকজনিত রোগ হয়। এ রোগের কারণে প্রথমে ফলের গায়ে ছোট ছোট কালো দাগ দেখা যায় যা ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে পেয়ারার গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে। ফল ফেটে বা পচে যেতে পারে। এ রোগ দমনের জন্য গাছের নিচে ঝরে পড়া পাতা ও ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। গাছে ফল ধরার পর ২৫০ ইসি টিন্ট (প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি) ১৫ দিন পর পর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: কাজী পেয়ারা ও বারি পেয়ারা বছরে দুইবার ফল দিয়ে থাকে। পেয়ারা পাকার সময় হলে এর সবুজ রং আস্তে আস্তে হলদে সবুজে পরিণত হয়। পেয়ারা গাছের বয়স ও জাত ভেদে ফলনে পার্থক্য দেখা যায়। ৪-৫ বছরের একটি গাছ থেকে বছরে ১৫-২০ কেজি ফল পাওয়া যায়।

| কাজ: পোস্টার পেপারে পেয়ারার চারা রোপণের পদ্ধতি অঙ্কন করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর। |

নতুন শব্দ: অঙ্গ ছাঁটাই, ফল ছাঁটাই, ছত্রাকজনিত রোগ

পেঁপে অত্যন্ত সুস্বাদু, পুষ্টিকর ও ঔষধি গুণসম্পন্ন ফল। কাঁচা অবস্থায় তরকারি এবং পাকা অবস্থায় ফল হিসেবে খাওয়া হয়। সারা বছর পেঁপে পাওয়া যায়।

পেঁপের জাত: আমাদের দেশে শাহী, রাঁচি, ওয়াশিংটন, হানিডিউ, পুষা এবং বিদেশ থেকে আমদানি করা বিভিন্ন ধরনের হাইব্রিড জাতের পেঁপে চাষ করা হয়।

জমি নির্বাচন ও তৈরি : উঁচু ও মাঝারি উঁচু দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি পেঁপে চাষের জন্য উত্তম। তবে উপযুক্ত পরিচর্যার দ্বারা প্রায় সব ধরনের মাটিতেই পেঁপের চাষ করা যায়। জমি ৩/৪ বার উত্তমরূপে চাষ দিতে হয়। পেঁপে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

চারা তৈরি: ভালো মিষ্টি পেঁপে থেকে বীজ সংগ্রহ করে বীজের উপরের সাদা আবরণ সরিয়ে টাটকা অবস্থায় বীজতলায় বা পলিথিন ব্যাগের মাটিতে বীজ বপন করতে হয়। বীজ বপনের পর প্রয়োজনীয় পানি সেচ দিতে হয়। ১৫-২০ দিনের মধ্যে চারা গজায়।

চারা রোপণ পদ্ধতি: পেঁপে সারা বছর চাষ করা যায়। তবে বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য আশ্বিন-কার্তিক বা ফাল্গুন-চৈত্র মাস উত্তম সময়। নির্বাচিত সময়ের দুই মাস আগে চারা তৈরির জন্য বীজ বপন করতে হয়। দেড় থেকে দুইমাস বয়সের চারা রোপণ করা হয়। ২ মিটার দূরে দূরে ৬০ সেমি × ৬০ সেমি × ৬০ সেমি আকারের মাদা তৈরি করে চারা রোপণ করা হয়। রোপণের ১৫ দিন পূর্বে মাদার মাটিতে সার মেশাতে হয়।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: প্রতিটি মাদায় ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম জিপসাম, ২৫ গ্রাম বোরাক্স, ২০ গ্রাম জিংক সালফেট এবং ১৫ কেজি জৈব সার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা লাগানোর পর গাছে নতুন পাতা এলে ইউরিয়া ও এমওপি সার ৫০ গ্রাম করে প্রতি এক মাস অন্তর প্রয়োগ করতে হবে। গাছে ফুল এলে এ মাত্রা দ্বিগুণ করা হয়। শেষ ফল সংগ্রহের এক মাস পূর্বেও এমওপি ও ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: একলিঙ্গ জাতের ক্ষেত্রে প্রতি মাদায় ৩টি চারা রোপণ করা হয়। ফুল এলে ১টি সত্রী গাছ রেখে বাকি গাছ তুলে ফেলতে হবে। পরাগায়নের সুবিধার জন্য বাগানে ১০% পুরুষ গাছ রাখা হয়। ফুল হতে ফল ধরা নিশ্চিত মনে হলে একটি বোঁটায় একটি ফল রেখে বাকিগুলো ছিঁড়ে ফেলতে হয়। গাছ যাতে ঝড়ে না ভাঙে তার জন্য বাঁশের খুটি দিয়ে গাছ বেঁধে দিতে হবে।

রোগ-পোকা ও প্রতিকার : বীজতলা বা পলিব্যাগের মাটি সেঁতসেঁতে থাকলে চারার ঢলে পড়া এবং সুষ্ঠু নিকাশ ব্যবস্থার অভাবে বর্ষার সময় মাঠে বয়ষ্ক গাছে কান্ড পচা রোগ দেখা দিতে পারে। ছত্রাকজনিত এ রোগ দমনের জন্য গাছের গোড়ার পানি নিকাশের ভালো ব্যবস্থা রাখতে হয়, রোগাক্রান্ত চারা গাছ মাটি থেকে উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। পেঁপে গাছে মোজাইক ভাইরাস ও পাতা কোঁকড়ানো ভাইরাস রোগ দেখা দিতে পারে। মোজাইক রোগে পাতা হলদেভাব ও মোজাইকের মতো মনে হয়। এসব রোগে পাতার ফলক পুরু ও ভঙ্গুর হয়ে যায়। বাগানে কোনো গাছে ভাইরাস দেখা দিলে তা সাথে সাথে উপড়িয়ে পুঁতে ফেলতে হবে।

ফল সংগ্রহ: ফলের কষ জলীয়ভাব ধারণ করলে সবজি হিসেবে সংগ্রহ করা যায়। ফলের ত্বক হালকা হলদে বর্ণ ধারণ করলে পাকা ফল হিসেবে সংগ্রহ করা হয়। জাত ভেদে ফলনে পার্থক্য দেখা যায়। তবে শাহী পেঁপের ফলন প্রতি হেক্টরে ৪০-৫০ টন হয়।

| কাজ: পেঁপের চারা উৎপাদন ও চারা রোপণ পদ্ধতি সম্পর্কে খাতায় লেখ এবং শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর। |

নতুন শব্দ: বোরাক্স সার, ভাইরাস রোগ, মাদা তৈরি

অনেক মানুষ ফসল উৎপাদনকে ব্যবসা হিসেবে নিয়ে থাকে। তাই ফসল উৎপাদনে ব্যয় এবং উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে আয়ের হিসাব করে থাকে। যদি কোনো ফসল উৎপাদনে ব্যয় থেকে আয় কাঙ্ক্ষিত মাত্রার বেশি হয় তবে সে ফসল উৎপাদনে যাওয়া উচিত। ফসল উৎপাদনে আয়-ব্যয়, স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে ভিন্ন হতে পারে। ফসল উৎপাদনে আয়-ব্যয়ের হিসাব করতে হলে আমাদের প্রথমে কত ধরনের ব্যয় ও আয় হতে পারে সে বিষয়ে জানতে হবে। ফসল উৎপাদনে আমরা তিন ধরনের ব্যয় দেখতে পাই; যথা-ক) উপকরণ ব্যয়, খ) উপরি ব্যয় এবং গ) মোট উৎপাদন ব্যয়।

ক) উপকরণ ব্যয়: উপকরণ ব্যয়কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়; যথা-

১. বস্তুগত উপকরণ: ব্যয় ফসল উৎপাদনে বীজ, সার, সেচ ইত্যাদির জন্য যে ব্যয় হয় তাকে বস্তুগত উপকরণ ব্যয় বলে। বস্তুগত উপকরণ ব্যয় নিচের ছকের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়-

| ক্রমিক নং | উপকরণ | হেক্টর প্রতি প্রয়োজনীয় উপকরণ (কেজি) | উপকরণের মূল্য হার (টাকা) | হেক্টর প্রতি ব্যয় (টাকা) |

|

|

|

|

|

২. অবস্তুগত উপকরণ ব্যয় : ফসল উৎপাদন কাজে প্রয়োজনীয় শ্রমিক ও পশু বা যান্ত্রিক শক্তির জন্য যে ব্যয় প্রয়োজন হয় তাকে অবস্তুগত ব্যয় বলে। যেমন- চারা রোপণের জন্য শ্রমিক, জমি চাষের জন্য খরচ ইত্যাদি। অবস্তুগত উপকরণ ব্যয় নিচের ছকের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়-

| ক্রমিক নং | কাজের বিবরণ | শ্রমিক সংখ্যা বা চাষ সংখ্যা | দৈনিক মজুরি বা চাষ প্রতি খরচ (টাকা) | হেক্টর প্রতি ব্যয় (টাকা) |

|

|

|

|

|

খ) উপরি ব্যয়: ফসল উৎপাদন কালে মোট উপকরণ ব্যয়ের উপর সুদ ও জমির মূল্যের উপর সুদ।

গ) মোট উৎপাদন ব্যয়: মোট উপকরণ ব্যয় ও মোট উপরি ব্যয়ের যোগফলকে মোট উৎপাদন ব্যয় বলে।

মোট উৎপাদন ব্যয় মোট উপকরণ ব্যয় মোট উপরি ব্যয়।

ফসল উৎপাদনে আয়কে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়, যথা- সামগ্রিক আয় ও প্রকৃত আয়। উৎপাদিত ফসল ও উপদ্রব্য বিক্রি করে যে আয় হয় তাকে সামগ্রিক আয় বলে, যেমন ধান চাষ করে উৎপাদিত ধান ও খড় বিক্রি করে প্রাপ্ত আয়। সামগ্রিক আয় থেকে মোট উৎপাদন ব্যয় বাদ দিলে যে আয় থাকে তাকে প্রকৃত আয় বলে।

প্রকৃত আয় = সামগ্রিক আয় মোট উৎপাদন ব্যয়।

তোমরা কি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে পেঁপে চাষের জন্য প্রকৃত আয় বের করতে পারবে? পেঁপে চাষে প্রকৃত আয় বের করার জন্য নিচের ব্যয় ও আয়ের হিসাব আমাদের করতে হবে:

বস্তুগত উপকরণ ব্যয়

১. বীজ, সার, কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, বাঁশ, সুতলি, পানি সেচ বাবদ খরচ বের করতে হবে।

বস্তুগত উপকরণ ব্যয়

১. বীজ, সার, কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, বাঁশ, সুতলি, পানি সেচ বাবদ খরচ বের করতে হবে।

অবস্তুগত উপকরণ ব্যয়

১. বীজতলা তৈরি, বীজ বপন, চারার পরিচর্যা, চারা তোলার শ্রমিকের সংখ্যা ও খরচ বের করতে হবে।

২. তিন বার জমি চাষ ও মই এর জন্য চাষের খরচ বের করতে হবে।

৩. মাদা তৈরি, সার মেশানো, চারা রোপণের জন্য শ্রমিকের সংখ্যা ও খরচ বের করতে হবে।

৪. সার প্রয়োগ ও অন্যান্য পরিচর্যা, ফসল সংগ্রহের জন্য খরচ বের করতে হবে।

উপরি ব্যয়

১. মোট উপকরণ ব্যয়ের উপর ১২.৫০% হারে ফসল উৎপাদনকালীন সময়ের সুদ বের করতে হবে।

২. জমির বাজার মূল্যের উপর ১২.৫০% হারে ফসল উৎপাদনকালীন সময়ের সুদ বের করতে হবে।

মোট উৎপাদন ব্যয়: মোট উপকরণ ব্যয় ও মোট উপরি ব্যয় যোগ করে মোট উৎপাদন ব্যয় বের করতে হবে।

সামগ্রিক আয়: সম্ভাব্য ফলনকে বাজারদর দিয়ে গুণ করে সামগ্রিক আয় বের করতে হবে।

প্রকৃত আয়: সামগ্রিক আয় থেকে মোট উৎপাদন ব্যয় বিয়োগ করে প্রকৃত আয় হিসাব করতে হবে

| কাজ: শিক্ষার্থীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে ১২০০ বর্গমিটার জমিতে পেঁপে চাষের জন্য আয়-ব্যয়ের হিসাব কর। |

নতুন শব্দ: বস্তুগত উপকরণ ব্যয়, অবস্তুগত উপকরণ ব্যয়, উপরি ব্যয়, মোট উৎপাদন ব্যয়, সামগ্রিক আয়, প্রকৃত আয়

কৈ মাছ একটি সুস্বাদু মাছ। বাংলাদেশের মানুষের কাছে এটি খুব জনপ্রিয়। আমাদের দেশে হাওর, খাল, বিল, ডোবায় কৈ মাছ পাওয়া যায়। এদেশে কৈ মাছের যে জাতটির চাষ হয় সেটি থাইল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত। থাই কৈ মাছ দেশি জাতের চেয়ে অধিক বর্ধনশীল। কৈ মাছ পানিতে অন্যান্য মাছের মতো ফুলকার সাহায্যে অক্সিজেন গ্রহণ করে। কিন্তু পানির উপরে এলে এদের চামড়ার নিচে অবস্থিত একটি বিশেষ অঙ্গ দ্বারা প্রতিকূল পরিবেশে বাতাস থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে বেঁচে থাকতে পারে। কৈ মাছের চাষ এখন লাভজনক।

কৈ মাছ চাষের গুরুত্ব: এ মাছ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে এবং বাজার মূল্যও বেশি। স্বল্প গভীরতার পুকুরে ও অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়। এ মাছ চাষ করে পারিবারিক প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটানো সম্ভব।

চাষযোগ্য পুকুরের বৈশিষ্ট্য: পুকুরটি খোলামেলা জায়গায় হবে। পলি দোআঁশ বা এঁটেল দোআঁশ মাটিতে পুকুর হলে ভালো। পুকুর শক্ত ও পরিষ্কার পাড়যুক্ত এবং বন্যামুক্ত স্থানে হতে হবে। পুকুরে অন্তত ৫-৬ মাস পানি থাকতে হবে।

চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতি: কৈ মাছের পুকুর প্রস্তুতির জন্য নিচের পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করতে হবে-

পাড় মেরামত: পুকুরের পাড় ভাঙা থাকলে সেটা ভালোভাবে মেরামত করতে হবে। পাড়ে বড় গাছপালা থাকলে সেগুলো ছেঁটে দিতে হবে যাতে পুকুরে পর্যাপ্ত আলো পড়ে।

জলজ আগাছা দমন: পুকুর হতে জলজ আগাছা পরিষ্কার করতে হবে যেন পুকুরে পর্যাপ্ত সূর্যালোক পড়ে। তাছাড়া আগাছামুক্ত পুকুর মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরিতে সহায়তা করে।

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণ : পুকুর থেকে রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করতে হবে। কারণ রাক্ষুসে মাছ কৈ মাছের পোনা খেয়ে ফেলে। অবাঞ্ছিত মাছ কৈ মাছের খাদ্য খেয়ে ফেলে। বারবার জাল টেনে বা পুকুর শুকিয়ে বা প্রতি শতক পুকুরে ২০-৩০ গ্রাম রোটেনন প্রয়োগ করে এদের দূর করা যায়।

চুন প্রয়োগ: চুন প্রয়োগে পানি ও মাটির অম্লতা দূর হয়। চুন পানির ঘোলাত্ব দূর করে এবং কৈ মাছের রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। তাই প্রতি শতক পুকুরে ১-২ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে।

সার প্রয়োগ: কৈ মাছের চাষ অনেকটা সম্পূরক খাদ্যের উপর নির্ভরশীল। চুন প্রয়োগের ৭ দিন পর শতক প্রতি ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম টিএসপি পানিতে ভিজিয়ে সূর্যালোকের সময় প্রয়োগ করতে হবে।

পোনা ছাড়া: কৈ মাছ বৃষ্টির সময় কাত হয়ে কানে হেঁটে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে সক্ষম। সে জন্য কৈ মাছের পোনা ছাড়ার পূর্বে পুকুরের চারদিকে নাইলন নেট দিয়ে বেড়া দিতে হবে। পোনা পরিবহনের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন পোনা আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। পুকুরে পোনা ছাড়ার পূর্বে অবশ্যই পোনাকে পুকুরের পানির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। প্রতি শতকে ৪০০-৫০০ পোনা মজুদ করা যাবে। এ রকম মজুদ ঘনত্বে অবশ্যই তৈরি খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

খাবার প্রদান: কৈ মাছকে খাবার হিসেবে ফিশমিল, সরিষার খৈল, চালের কুঁড়া, গমের ভুসি পানি দ্বারা মিশ্রিত করে বল তৈরি করে পুকুরের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রদান করতে হবে। আবার বাজার থেকে বাণিজ্যিক খাদ্য কিনেও সরবরাহ করা যেতে পারে। প্রতিদিন মাছের দেহ ওজনের ৫% ১০% হারে খাদ্য দিতে হবে। প্রতিদিন খাবার দুই ভাগ করে সকালে ও বিকালে দিতে হবে।

| কাজ: শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে কৈ মাছের চাষ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য খাতায় লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। |

নতুন শব্দ : প্রতিকূল পরিবেশ, সম্পূরক খাদ্য

মাছের রোগ ব্যবস্থাপনা বলতে রোগের বিরুদ্ধে গৃহীত প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাকে বোঝায়। রোগ হওয়ার পূর্বে প্রতিরোধ এরং রোগ হওয়ার পর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কৈ মাছের রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসার থেকে প্রতিরোধের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এ মাছে প্রধানত ব্যাকটেরিয়া ও পরজীবীজনিত রোগ বেশি হয়। তবে মাছের মজুদ ঘনত্ব বেশি ও খাদ্যে পুষ্টির অভাব হলে মাছ অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

নিচে কৈ মাছের রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসমূহ উল্লেখ করা হলো-

১। মাসে অন্তত একবার জাল টানতে হবে।

২। মাছের গড় ওজনের সাথে মিল রেখে পুকুরে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

৩। পানির রং গাঢ় সবুজ হলে বা পানি নষ্ট হলে পানি পরিবর্তন করতে হবে।

৪। পুকুরে লাল স্তর পড়লে প্রতি শতকে ৫০ গ্রাম ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করতে হবে।

৫। কৈ মাছের পুকুরে প্রচুর প্ল্যাংকটন তৈরি হয় যা পুকুরের পানির পরিবেশ নষ্ট করে। প্ল্যাংকটন নিয়ন্ত্রণের জন্য শতক প্রতি ১২টি তেলাপিয়া ও ৪টি সিলভার কার্পের পোনা ছাড়া যেতে পারে।

৬। পানিতে অক্সিজেনের অভাব হলে পুকুরে বাঁশ পিটিয়ে বা সাঁতার কেটে অক্সিজেন মেশানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। রোগ প্রতিরোধের জন্য শীতের শুরুতে ১ মিটার পানির গভীরতার জন্য শতক প্রতি ০.৫-১.০ কেজি হারে চুন বা ২০০-২৫০ গ্রাম জিওলাইট প্রয়োগ করতে হবে। আবার মাসে ২ বার করে প্রতি শতকে ২৫০ গ্রাম হারে লবণও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

| কাজ: শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে কৈ মাছের রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসমূহ আলোচনা করবে এবং খাতায় লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। |

পুকুরে কৈ মাছের রোগ দেখা দিলে নিম্নবর্ণিত চিকিৎসা বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়-

১। মাছে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ বা লেজ ও পাখনা পচা রোগ দেখা দিলে পুকুরে প্রতি শতকে ৬-৮ গ্রাম হারে কপার সালফেট প্রয়োগ করতে হবে।

২। মাছের শরীরে উঁকুন হলে পুকুরে ৩০ সেমি গভীরতার জন্য প্রতি শতকে ৩-৬ গ্রাম ডিপটারেক্স সপ্তাহে ১ বার হিসাবে পরপর ৩ বার প্রয়োগ করতে হবে।

৩। মাছের ক্ষতরোগ হলে পুকুরে কপার সালফেট ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি প্রতি কেজি খাবারের সাথে ৩-৫ গ্রাম অক্সিটেট্রাসাইক্লিন সাত দিন ব্যবহার করে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এছাড়াও পুকুরে ৩০ সেমি পানির গভীরতার জন্য প্রতি শতকে ০.৫-১.০ কেজি খাবার লবণ ব্যবহার করা যায়।

নতুন শব্দ: প্রতিকার ব্যবস্থা, পুকুরে লাল স্তর, লেজ ও পাখনা পচা রোগ, মাছের উকুন

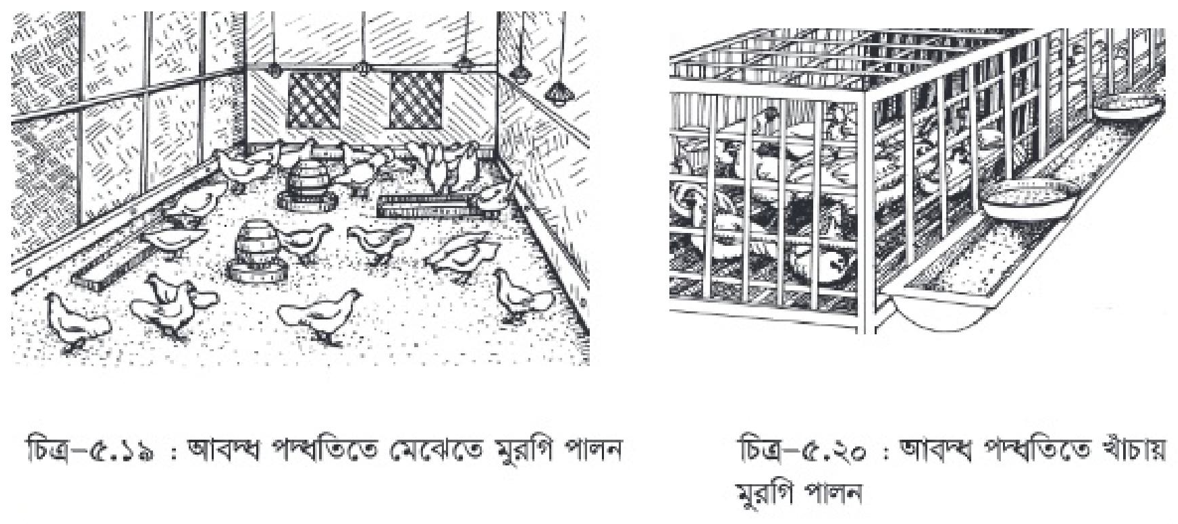

গ্রামে কীভাবে মুরগি পালন করা হয় তা নিশ্চয়ই তোমরা লক্ষ করেছ। গ্রাম-বাংলায় সম্পূর্ণ মুক্ত বা ছাড়া অবস্থায় মুরগি পালন করা হয়। কিন্তু বাণিজ্যিক খামারে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় মুরগি পালন করা হয়। আবার কেউ কেউ ঘেরাও করা জায়গার মধ্যে মুরগি পালন করে থাকে। নিচে মুরগি পালন পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হলো।

মুক্ত বা ছাড়া পদ্ধতিতে মুরগি পালন: এ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ মুক্ত বা খোলা অবস্থায় মুরগি পালন করা হয়। অল্প সংখ্যক মুরগি পালনে এ পদ্ধতি খুবই সহজ ও জনপ্রিয়। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বাড়িতে বাড়িতে এ পদ্ধতিতে মুরগি পালন করা হয়। এ ক্ষেত্রে মুরগি সারাদিন বসতবাড়ির চারপাশে ঘুরে ফিরে নিজের খাদ্য নিজেই সংগ্রহ করে। এদেরকে বাড়ির উচ্ছিষ্ট খাবারও সরবরাহ করা হয়ে থাকে। সন্ধ্যার সময় এরা নিজ বাসায় ফিরে আসে। এ ক্ষেত্রে বাসস্থানের জন্য তেমন খরচ হয় না। এ পদ্ধতিতে মুরগি পালনে খরচ কম। কারণ এখানে খাদ্য ও শ্রমিক লাগে না। বাণিজ্যিকভাবে মুরগি পালনে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না। এ পদ্ধতিতে দেশি মুরগি পালন করা লাভজনক।

অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে মুরগি পালন: এ পদ্ধতিতে মুরগির জন্য নির্দিষ্ট ঘর থাকে। মুরগির ঘরের চারদিকে বেড়া বা দেয়াল দিয়ে অনেকখানি জায়গা ঘেরাও করা হয়। একে রান বলে। মুরগি সারাদিন এ জায়গায় চরে বেড়ায়। ঝড় ও বৃষ্টির সময় মুরগি ঘরে গিয়ে উঠে। তাছাড়া রাতে এরা ঘরে আশ্রয় নেয়। নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে থাকায় তারা প্রয়োজনমতো খাদ্য ও পানি পায় না। তাই এখানেও এদেরকে খাদ্য ও পানি সরবরাহ করতে হয়। খাদ্য সরবরাহের কারণে এ পদ্ধতিতে উৎপাদন খরচ বেশি হয়ে থাকে।

অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাইব্রিড মুরগি পালন না করে উন্নত জাতের ফাইওমি, অস্ট্রালপ বা রোড আইল্যান্ড রেড জাতের মুরগি পালন করাই ভলো।

| কাজ: শিক্ষার্থীরা তিন ভাগ হয়ে দলগতভাবে মুরগি পালনের বিভিন্ন পদ্ধতির সুবিধা লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। |

আবদ্ধ পদ্ধতিতে মুরগি পালন : এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় অনেক মুরগি ঘরের মধ্যে পালন করা হয়। এখানে ঘরকে মুরগি পালন উপযোগী করে নির্মাণ করা হয়। একে মুরগির খামার বলে। সাধারণত আবদ্ধ পদ্ধতিতে মেঝেতে মুরগি পালন করা হয়। আবার অনেকে খাঁচায়ও মুরগি পালন করে থাকে। ঘরের মেঝে সেঁতসেঁতে হলে মাচায় মুরগি পালন করা যায়। বাণিজ্যিক মুরগি পালনে এ পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এ পদ্ধতিতে মুরগিকে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানি সরবরাহ করা হয়। তাই এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা খরচ বেশি এবং লাভও বেশি। উন্নত জাতের ডিম পাড়া মুরগি, ব্রয়লার ও লেয়ার হাইব্রিড মুরগি আবদ্ধ পদ্ধতিতে পালন করা হয়। এ ক্ষেত্রে অল্প জায়গায় একসাথে অনেক বেশি মুরগি পালন করা যায়।

নতুন শব্দ: বাণিজ্যিক, উচ্ছিষ্ট, ব্যবস্থাপনা, হাইব্রিড, ব্রয়লার ও লেয়ার

মুরগির খাদ্য ব্যবস্থাপনাই হচ্ছে অন্যতম প্রধান বিষয়। বসতবাড়িতে মুক্ত বা ছাড়া পদ্ধতিতে পালন করা মুরগি খাবারের বর্জ্য, ঝরা শস্য, পোকামাকড়, শাকসবজি ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে। তাই এরা পরিমিত ও সুষম খাবার পায় না। বসতবাড়িতে উন্নত জাতের মুরগি পালন করলে সুষম খাদ্য না দেওয়া হলে প্রত্যাশিত ডিম ও মাংস পাওয়া যাবে না। খামারে মুরগি পালনে মোট ব্যয়ের ৭০% খাদ্য বাবদ খরচ হয়। মুরগি প্রচুর পরিমাণ পানি পান করে। তাই মুরগির খামারে খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ।

মুরগির পুষ্টি ও খাদ্য উপকরণ: মুরগির দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানগুলো হচ্ছে শর্করা, আমিষ, স্নেহ, খনিজ লবণ, ভিটামিন ও পানি। সুষম খাবারে মুরগির দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলো উপস্থিত থাকে। মুরগির পুষ্টির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের তালিকা নিচে দেওয়া হলো-

| ক্রমিক নং | পুষ্টি উপাদান | খাদ্য উপকরণ |

| ১ | শর্করা | গম, ভুট্টা, চালের খুদ, চালের কুঁড়া, গমের ভুসি ইত্যাদি |

| ২ | আমিষ | শুঁটকি মাছের গুঁড়া, সয়াবিন মিল, তিলের খৈল, সরিষার খৈল ইত্যাদি |

| ৩ | স্নেহ | সয়াবিন তেল, সরিষার তেল, তিলের তেল ইত্যাদি |

| ৪ | খনিজ | খাদ্য লবণ, হাড়ের গুঁড়া, ঝিনুক ও শামুকের গুঁড়া, ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ |

| ৫ | ভিটামিন | শাক-সবজি, ভিটামিন মিশ্রণ ইত্যাদি |

| ৬ | পানি | টিউবওয়েল ও কূপের বিশুদ্ধ পানি |

মুরগির রেশন: বাজারে বাণিজ্যিকভাবে মুরগির জন্য ৩ ধরনের খাদ্য পাওয়া যায়। লেয়ার মুরগির জন্য বাচ্চার রেশন, বাড়ন্ত মুরগির রেশন ও ডিম পাড়া মুরগির রেশন পাওয়া যায়। ব্রয়লার মুরগির জন্য বাচ্চার রেশন, বাড়ন্ত ব্রয়লার রেশন ও ফিনিশার রেশন পাওয়া যায়। তাই মুরগির বয়স ও উদ্দেশ্য অনুসারে রেশন তৈরি করে বা বাজার থেকে কিনে মুরগিকে খাওয়াতে হবে।

মুরগির রেশন তৈরি: দানাদার খাদ্য উপকরণ দিয়ে মুরগির সুষম রেশন তৈরি করা হয়। রেশন তৈরির সময় প্রায় ৪৫-৫৫% গম ও ভূট্টা ভাঙা, চালের কুঁড়া ও গমের ভুসি ১৫-২০%, সয়াবিন মিল ও তিলের খৈল ১০-১৫%, শুঁটকি মাছের গুঁড়া ৬-১০%, হাড়ের গুঁড়া বা ঝিনুক-শামুকের গুঁড়া ২-৬% ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া রেশনে খাদ্য লবণ, ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ যোগ করতে হয়। রেশন তৈরির পর খাদ্য উপকরণ ভালোভাবে মিশ্রিত করতে হয়।

নিচে ডিম পাড়া মুরগির রেশন তৈরির একটি নমুনা দেওয়া হলো-

| ক্রমিক নং | খাদ্য উপকরণ | শতকরা হার (%) |

| ১ | গম ভাঙা ও ভুট্টা ভাঙা | ৪৭.০০ |

| ২ | গমের ভুসি ও চালের কুঁড়া | ১৬.০০ |

| ৩ | সয়াবিন মিল | ১০.০০ |

| ৪ | তিলের খৈল | ১০.০০ |

| ৫ | শুঁটকি মাছের গুঁড়া | ১০.০০ |

| ৬ | ঝিনুক-শামুকের গুঁড়া | ৬.০০ |

| ৭ | খাদ্য লবণ | ০.৫০ |

| ৮ | ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ | ০.৫০ |

| মোট | ১০০.০০ |

| কাজ: শিক্ষার্থীরা ভাগ হয়ে দলগতভাবে নির্দেশিত অনুপাত ঠিক রেখে রেশন তৈরির নমুনা অনুসরণ করে দুই কেজি রেশন তৈরি করবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। |

খাদ্য ও পানি সরবরাহ : প্রতিটি বাচ্চা মুরগি দিনে ১০-১৫ গ্রাম খাদ্য খায়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বয়স্ক মুরগিকে দৈনিক প্রায় ১০০-১২০ গ্রাম খাদ্য এবং ২০০ মিলিলিটার জীবাণুমুক্ত বিশুদ্ধ পানি দিতে হয়। প্রতিদিন খাদ্যের পাত্র ও পানির পাত্র পরিষ্কার করে ব্যবহার করতে হবে।

নতুন শব্দ: রেশন, ফিনিশার রেশন

মানুষের মতো পাখিদেরও বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে। মানুষ ও পশুপাখির স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের বিচ্যুতিকে রোগ বলা হয়। শরীরের অস্বাভাবিক লক্ষণকে রোগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। রোগ ব্যবস্থাপনা বলতে এর প্রতিরোধ, রোগ নির্ণয় ও প্রতিকারকে বোঝায়। প্রাথমিকভাবে বাহ্যিক লক্ষণ দেখে অসুস্থ মুরগি শনাক্ত করা যায়। নিচে একটি অসুস্থ মুরগির লক্ষণ দেওয়া হলো-

১। অসুস্থ মুরগি দল থেকে আলাদা হয়ে যায়।

২। মাটিতে বসে ঝিমাতে থাকে।

৩। খাদ্য ও পানি গ্রহণ কমে যায় বা ত্যাগ করে।

৪। মুরগির গায়ের পালকগুলো উসকো খুশকো দেখায়।

৫। পায়খানা স্বাভাবিক হয় না।

বিভিন্ন কারণে পাখির রোগ হয়ে থাকে। রোগের প্রধান কারণ জীবাণু। মুরগির ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ খুবই মারাত্মক। ভাইরাসজনিত রোগের চিকিৎসা নেই। তাই রোগ দেখা দিলে মুরগিকে আর বাঁচানো যায় না। তাছাড়া পরজীবীজনিত রোগ মুরগির অনেক ক্ষতি করে থাকে। মুরগির ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত টিকা প্রদান করতে হবে। টিকা দেওয়ার পর ঐ রোগের বিরুদ্ধে মুরগির শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে। তাই বাড়ির বা খামারের সকল সুস্থ মুরগিকে একসাথে টিকা দিতে হয়। নিচে মুরগির কতগুলো রোগের নাম দেওয়া হলো-

১। ভাইরাসজনিত রোগ: রাণীক্ষেত, গামবোরো, বার্ড ফ্লু ইত্যাদি

২। ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ : ফাউয়েল কলেরা, ফাউয়েল টাইফয়েড, পুলোরাম, যক্ষ্মা, বটুলিজম ইত্যাদি

৩। পরজীবীজনিত রোগ: মুরগির দেহের ভিতরে ও বাইরে দুই ধরনের পরজীবী দেখা যায়। দেহের বাইরে পালকের নিচে উঁকুন, আটালি ও মাইট হয়ে থাকে। দেহের ভিতরে গোল কৃমি ও ফিতা কৃমি দ্বারা মুরগি বেশি আক্রান্ত হয়। এরা মুরগির গৃহীত পুষ্টিকর খাদ্যে ভাগ বসায়। অনেক কৃমি মুরগির শরীর থেকে রক্ত চুষে নেয়। তাছাড়া প্রায়ই মুরগির রক্ত আমাশয় হতে দেখা যায়। এ রোগটি প্রোটোজোয়া দ্বারা হয়ে থাকে। গৃহপালিত পশু দীর্ঘদিন খামারে থাকে। তাই রোগ হলে এদের চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ করে পুনরায় উৎপাদনে নিয়ে আসা যায়। কিন্তু বাণিজ্যিক মুরগির খামারে এটা সম্ভব হয় না। তাই মুরগির খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কিছু পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হবে।

পদক্ষেপসমূহ-

১। মুরগির ঘর ও এর চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখা

২। মুরগির খামারে বন্য পশুপাখিকে ঢুকতে না দেওয়া

৩। মুরগিকে সময়মতো টিকা দেওয়া

৪। মুরগিকে তাজা খাদ্য খেতে দেওয়া

৫। মুরগিকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা

৬। মুরগিকে সুষম খাদ্য সরবরাহ করা

৭। মুরগির বিছানা শুষ্ক রাখার ব্যবস্থা করা

৮। মুরগির বিষ্ঠা খামার থেকে দূরে সংরক্ষণ করা

| কাজ: শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে মুরগির সাধারণত কী কী ধরনের রোগ হয় তার একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। |

মুরগির খামারে রোগ দেখা দিলে আতঙ্কিত না হয়ে প্রথমে একজন পশুচিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে অতি দ্রুত নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত-

১। অসুস্থ পাখিকে আলাদা করে পর্যবেক্ষণ করা

২। প্রয়োজন হলে পাখির মলমূত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা করা

৩। মারাত্মক ভাইরাস রোগ হলে সকল মুরগিকে ধ্বংস করা

8। মৃত মুরগিকে মাটির নিচে চাপা দেওয়া

৫। রোগাক্রান্ত মুরগি বাজারে বিক্রি না করা

৬। পশু ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে মুরগিকে চিকিৎসা দেওয়া

নতুন শব্দ: ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, পরজীবী, প্রতিরোধ, প্রোটোজোয়া

বাংলাদেশে ছাগল অন্যতম গৃহপালিত পশু। ছাগী ৭-৮ মাসের মধ্যে বাচ্চা ধারণ করার ক্ষমতা অর্জন করে। এরা একসাথে ২-৩টি বাচ্চা দেওয়ার কারণে কৃষকের নিকট খুব জনপ্রিয়। একটি ছাগল খাসি ১২-১৫ মাসের মধ্যে ১৫-২০ কেজি হয়ে থাকে। ছাগলের মাংস খুব সুস্বাদু। তাই বাজারে এ ছাগলের অনেক চাহিদা রয়েছে।

প্রচলিত পদ্ধতিতে ছাগল পালন : গ্রামে ছাগলকে মাঠে, বাগানে, রাস্তার পাশে বেঁধে বা ছেড়ে দিয়ে পালন করা হয়। সাধারণত ছাগলকে বাড়ি থেকে কোনো বাড়তি খাদ্য সরবরাহ করা হয় না। কৃষক বর্ষাকালে বিভিন্ন গাছের পাতা কেটে ছাগলকে খেতে দেয়। রাতে ছাগলকে নিজেদের থাকার ঘর বা অন্য কোনো ঘরে আশ্রয় দেয়।

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ছাগল পালনের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এতে ছাগলের বাসস্থান, খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবদ্ধ ও অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে ছাগল পালন করা হয়। যাদের চারণভূমি বা বাঁধার জন্য কোনো জমি নেই সেখানে আবদ্ধ পদ্ধতিতে ছাগল পালন করা হয়।

আবদ্ধ পদ্ধতিতে ছাগল পালন: এখানে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় ছাগল পালন করা হয়। ছাগলের ঘরের জন্য উঁচু ও শুকনা জায়গা নির্বাচন করতে হয়। এ পদ্ধতিতে ঘর তৈরি করার জন্য কাঠ, বাঁশ, টিন, ছন, গোলপাতা ব্যবহার করে কম খরচে ঘর তৈরি করা যায়। ঘর তৈরি করার সময় প্রতিটি বয়স্ক ছাগলের জন্য ১ বর্গমিটার (১০ বর্গফুট) জায়গার প্রয়োজন হবে। মেঝে সেঁতসেঁতে হলে ছাগলের ঘরে মাচা তৈরি করে দিতে হবে। এখানে ছাগলকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাস, দানাদার খাদ্য ও পানি সরবরাহ করা হয়। তবে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য ঘরের বাইরে ঘুরিয়ে নিয়ে এলে এদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। নতুন ছাগল দিয়ে খামার শুরু করলে প্রথমেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখা যাবে না। আস্তে আস্তে এদের চারণ সময় কমিয়ে আনতে হবে। নতুন পরিবেশের সাথে অভ্যস্ত হলে খাদ্য গ্রহণে আর সমস্যা দেখা দিবে না।

অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে ছাগল পালন: এ পদ্ধতিতে ছাগল পালনের সময় আবদ্ধ ও ছাড়া পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। খামারে আবদ্ধ অবস্থায় এদের দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা হয়। মাঠে চারণের মাধ্যমে এরা সবুজ ঘাস খেয়ে থাকে। বর্ষার সময় মাঠে নেওয়া সম্ভব না হলে সবুজ ঘাসও আবদ্ধ অবস্থায় সরবরাহ করতে হবে।

| কাজ: শিক্ষার্থীরা ভাগ হয়ে দলগতভাবে ছাগল পালনের বিভিন্ন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনার মাধ্যমে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। |

নতুন শব্দ: আবদ্ধ, অর্ধ-আবদ্ধ, দানাদার খাদ্য

ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনাই হচ্ছে অন্যতম প্রধান বিষয়। ছাগল সবুজ ঘাস ও দানাদার খাদ্য খেয়ে জীবন ধারণ করে। তাছাড়া চিকন ধানের খড় খুব ছোট করে কেটে চিটাগুড় মিশিয়েও ছাগলকে খাওয়ানো যায়। খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রথমেই ছাগলছানার কথা ভাবতে হবে। ছাগল ছানা ২-৩ মাসের মধ্যে মায়ের দুধ ছাড়ে। বাচ্চার বয়স ১ মাস পার হলে উন্নত মানের কচি সবুজ ঘাস ও দানাদার খাদ্যের অভ্যাস করাতে হবে।

সবুজ ঘাস: ছাগলের জন্য ইপিল ইপিল, কাঁঠাল পাতা, খেসারি, মাষকলাই, দূর্বা, বাকসা ইত্যাদি ঘাস বেশ পুষ্টিকর। দেশি ঘাসের প্রাপ্যতা কম হলে ছাগলের জন্য উন্নত জাতের নেপিয়ার, পারা, জার্মান ঘাস চাষ করা যায়। চাষ করা ঘাস কেটে বা চরিয়ে ছাগলকে খাওয়ানো যায়।

দানাদার খাদ্য: ছাগলের পুষ্টি চাহিদা মিটানোর জন্য সবুজ ঘাসের সাথে দৈনিক চাহিদামতো দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। গম, ভুট্টা, গমের ভুসি, চালের কুঁড়া, বিভিন্ন ডালের খোসা, খৈল, শুঁটকি মাছের গুঁড়া ইত্যাদি দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দানাদার খাদ্যের সাথে খাদ্য লবণ ও ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ যোগ করতে হয়। বয়সভেদে ছাগলকে দৈনিক ১-২ লিটার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হয়।

| কাজ: শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে যেকোনো একটি কাজ সম্পাদন করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। ১। তোমাদের গ্রামে ছাগল সবুজ ঘাস ও যেসব লতা পাতা খায় তার একটি তালিকা তৈরি কর। ২। দানাদার খাদ্য হিসেবে ছাগলকে যেসব খাদ্য সরবরাহ করা হয় তার একটি তালিকা তৈরি কর। |

পানি: মানুষের মতো সকল পশুপাখির পানির প্রয়োজন রয়েছে। বয়সভেদে ছাগলকে দৈনিক ১-২ লিটার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হয়। তাই পানি ছাগলের নাগালের মধ্যে রাখতে হবে।

ছাগলের জন্য দানাদার খাদ্যের একটি মিশ্রণ নিচে দেওয়া হলো-

| খাদ্য উপাদান | শতকরা হার (%) |

| গম ভাঙা/ভুট্টা ভাঙা | ১০ |

| গমের ভুসি/চালের কুঁড়া | ৪৮ |

| ডালের ভুসি | ১৭ |

| সয়াবিন খৈল/সরিষার খৈল/তিলের খৈল | ২০ |

| শুঁটকি মাছের গুঁড়া | ১.৫ |

| হাড়ের গুঁড়া | ২ |

| খাদ্য লবণ | ১ |

| ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ | ০.৫ |

| মোট | ১০০ |

ছাগলের ওজন অনুসারে সরবরাহের জন্য সবুজ ঘাস ও দানাদার খাদ্যের পরিমাণ নিচে দেওয়া হলো-

| ছাগলের ওজন (কেজি) | দৈনিক সবুজ ঘাস (কেজি) | দৈনিক দানাদার খাদ্য মিশ্রণ (গ্রাম) |

| ৪ | ০.৪ | ১০০ |

| ৬ | ০.৬ | ১৫০ |

| ৮ | ০.৮ | ২০০ |

| ১০ | ১.৫ | ২৫০ |

| ১২ | ২.০ | ৩০০ |

| ১৪ | ২.৫ | ৩৫০ |

নতুন শব্দ: ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ

ছাগল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকতে পছন্দ করে। এদের বাসস্থানে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করতে হয়। ছাগল সবসময় শুকনা ও উঁচুস্থান খুব ভালোবাসে। ছাগলের যাতে ঠান্ডা না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ ঠান্ডায় এরা নিউমোনিয়াসহ অন্যান্য জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। তাই শীতের সময় মেঝেতে ধানের খড় অথবা নাড়া বিছিয়ে দিতে হয়। শীতের সময় ছাগলকে ঠান্ডা থেকে রক্ষার জন্য এদের ঘরের দেয়ালে প্রয়োজনে চটের বস্তা টেনে দিতে হবে। নিচে ছাগলের রোগের কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো-

১। ভাইরাসজনিত রোগ: পি.পি.আর, নিউমোনিয়া

ইত্যাদি

২। ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ গলাফুলা, ডায়রিয়া ইত্যাদি

৩। পরজীবীজনিত রোগ ছাগলের দেহের ভিতরে ও বাইরে দুই ধরনের পরজীবী দেখা যায়। দেহের বাইরে চামড়ার মধ্যে উকুন, আটালি ও মাইট হয়ে থাকে। দেহের ভিতরে গোলকৃমি, ফিতাকৃমি ও পাতাকৃমি দ্বারা ছাগল বেশি আক্রান্ত হয়। এরা ছাগলের গৃহীত পুষ্টিকর খাদ্যে ভাগ বসায়। অনেক কৃমি ছাগলের শরীর থেকে রক্ত চুষে নেয়।

তাছাড়া প্রায়ই ছাগলের রক্ত আমাশয় হতে দেখা যায়। এ রোগটি প্রোটোজোয়া দ্বারা হয়ে থাকে। ছাগল মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হলে নিম্নলিখিত সাধারণ লক্ষণসমূহ দেখা যায়-

১। শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

২। চামড়ার লোম খাড়া দেখায়।

৩। খাদ্য গ্রহণ ও জাবর কাটা বন্ধ হয়ে যায়।

8। ঝিমাতে থাকে ও মাটিতে শুয়ে পড়ে।

৫। চোখ দিয়ে পানি ও মুখ দিয়ে লালা নির্গত হয়।

ছাগল ভাইরাস রোগে আক্রান্ত হলে মৃত্যু হতে পারে।

ভাইরাস রোগে আক্রান্ত পশুর চিকিৎসা করে সুফল পাওয়া যায় না। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত রোগেও ছাগলের মৃত্যু হয়ে থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে চিকিৎসা করে অনেক ক্ষেত্রেই সুস্থ করে তোলা যায়। ছাগলের রোগ প্রতিরোধের জন্য ছাগলের খামারে নিম্নলিখিত

পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করতে হবে-

১। ছাগলের ঘর ও এর চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখা।

২। ছাগলকে সময়মতো টিকা দেওয়া ও কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো।

৩। ছাগলকে তাজা খাদ্য খেতে দেওয়া।

৪। ছাগলকে সুষম খাদ্য ও পানি সরবরাহ করা।

৫। ছাগলের ঘরের মেঝে শুষ্ক রাখার ব্যবস্থা করা।

৬। ছাগলের বিষ্ঠা খামার থেকে দূরে সংরক্ষণ করা।

ছাগলের খামারে রোগ দেখা দিলে পশুচিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে-

১। অসুস্থ ছাগলকে আলাদা করে পর্যবেক্ষণ করা ও চিকিৎসা দেওয়া।

২। প্রয়োজনে ছাগলের মলমূত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা।

৩। মৃত ছাগলকে মাটির নিচে চাপা দেওয়া।

| কাজ: শিক্ষার্থীরা চার দলে ভাগ হয়ে ছাগলের কী কী রোগ হয় সে সম্পর্কে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। |

নতুন শব্দ: কৃমিনাশক

পারিবারিকভাবে মুরগি পালন করলে নিজেদের খাবার ডিম ও মাংসের চাহিদা মেটে। তাছাড়া অতিরিক্ত ডিম বাজারে বিক্রি করে কিছু আয় করাও সম্ভব। নিচে ১০০টি ডিমপাড়া মুরগি পালনের আনুমানিক আয়-ব্যয় হিসাব করার একটি নমুনা দেওয়া হলো।

মুরগি পালনের ব্যয়ের খাত ২টি-

ক। স্থায়ী খরচ

খ। চলমান খরচ

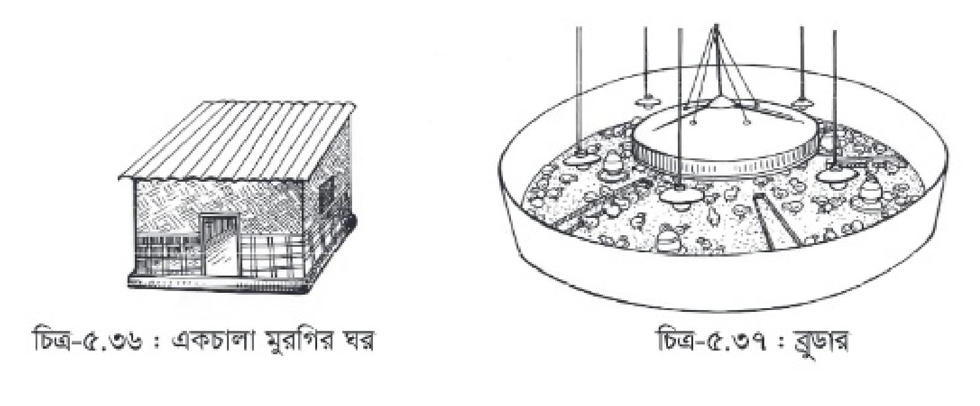

ক) স্থায়ী খরচ: মুরগির খামার আরম্ভ করার আগে যে সমস্ত খরচ হয় তাকে স্থায়ী খরচ বলে। স্থায়ী খরচের মধ্যে জমি, মুরগির ঘর, ব্রুডার যন্ত্র, খাদ্য পাত্র ও পানির পাত্র, ড্রাম ও বালতি, ডিম পাড়ার বাক্স ইত্যাদি খাতসমূহ উল্লেখযোগ্য। নিচে ১০০টি ডিমপাড়া মুরগি পালনের আনুমানিক ব্যয় হিসাব করার একটি ছক দেওয়া হলো।

| জমি | মুরগির ঘর তৈরি | বুডার যন্ত্র | খাদ্য ও পানির পাত্র | ড্রাম ও বালতি | ডিম পাড়ার বাক্স | মোট স্থায়ী খরচ |

| নিজ | ১৫,০০০/- | ২,০০০/- | ২,০০০/- | ১,০০০/- | ২,০০০/- | ২২,০০০/- |

খ) চলমান খরচ: খামারে বাচ্চা ক্রয় থেকে শুরু করে দৈনন্দিন যে সব খরচ হয় তাকে চলমান খরচ বলে। বাচ্চা পালনকালে শেষ পর্যন্ত ১০০টির মধ্যে আনুমানিক ১২টির মৃত্যু হয়। তাই কেনার সময় ১১২টি বাচ্চা ক্রয় করতে হয়। চলমান খরচের মধ্যে বাচ্চার দাম, খাদ্য ক্রয়, বিদ্যুৎ খরচ, টিকা ও ঔষধ, লিটার (মুরগির বিছানা), শ্রমিক ও পরিবহন খরচ উল্লেখযোগ্য। ডিমপাড়া মুরগি মোট ১৮ মাস খামারে থাকে। পারিবারিক খামারে ১০০টি ডিমপাড়া মুরগি পালনের চলমান আনুমানিক খরচ হিসাব করার একটি ছক দেওয়া হলো।

| বাচ্চার দাম (প্রতিটি ৪০/-) | খাদ্য ক্রয় (প্রতিটি ৫০ কেজি করে ১০০ বস্তা প্রতি কেজি ৩৫/-) | বিদ্যুৎ খরচ (মাসিক ৩০০/-) | টিকা ও ঔষধ | লিটার | শ্রমিক | পরিবহন খরচ | মোট চলমান খরচ |

| ৪,৪৮০/- | ১,৭৫,০০০/- | ৫,৪০০/- | ২,০০০/- | ১,০০০/- | নিজ | ১,০০০/- | ১,৮৮,৮৮০/- |

মোট ব্যয় = মোট স্থায়ী খরচ + মোট চলমান খরচ=২২,০০০/-+ ১,৮৮,৮৮০/=২,১০,৮৮০/-

আয়: ডিমপাড়া মুরগির খামারে ডিম, বয়স্ক মুরগি, লিটার ও খাদ্যের বস্তা বিক্রি করে আয় করা যায়। ডিম পাড়া শেষে প্রতিটি বয়স্ক মুরগি বাজারে বিক্রি করা যায়। তাছাড়া লিটার জৈব সার হিসেবে জমিতে এবং মাছের খাদ্য তৈরিতে পুকুরে ব্যবহার করা যায়। নিচে পারিবারিক খামারে ১০০টি ডিমপাড়া মুরগি থেকে আনুমানিক আয় হিসাব করার একটি ছক দেওয়া হলো।

| ডিম বিক্রি (দৈনিক ৮০টি, ৫২ সপ্তাহ, ৮/- প্রতিটি) | মুরগি বিক্রি (প্রতিটি ২০০/-) | লিটার বিক্রি | খাদ্যের বস্তা বিক্রি (বস্তা ১০০টি, প্রতিটি ১০/-) | মোট আয় |

| ২,৩২,৯৬০/- | ২০,০০০/- | ৫০০/- | ১০০০/- | ২,৫৪,৪৬০/- |

মোট লাভ মোট আয় মোট ব্যয়-২,৫৪,৪৬০.০০ -২,১০,৮৮০.০০=৪৩,৫৮০/- টাকা

উল্লিখিত হিসাব অনুসারে দেখা যাচ্ছে প্রথম বছরেই স্থায়ী খরচ বাদ দিয়ে মোট ৪৩,৫৮০/- টাকা লাভহয়েছে।

| কাজ: শিক্ষার্থীরা এককভাবে ১০টি মুরগি পালনের আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখে জমা দিবে। |

নতুন শব্দ: স্থায়ী খরচ, চলমান খরচ, লিটার

১. বাংলাদেশে ………………………. চাষ বাড়ছে।

২. পেয়ারা ………………………. এর একটি প্রধান উৎস।

৩. রজনীগন্ধার জমিতে সবসময় পর্যাপ্ত ………………………. থাকা দরকার।

8. ………………………. একটু বেশি রাখলে ফুল বেশি সময় সতেজ থাকে।

বামপাশ | ডানপাশ | |

১. ২. ৩. ৪. | বীজ, সার, কীটনাশক শ্রমিক খরচ, চাষের খরচ কাঞ্চন নগর, স্বরূপকাঠি শাহী, রাঁচি, পুষা | পেঁপের জাত পেয়ারার জাত অবস্তুগত উপকরণ ব্যয় বস্তুগত উপকরণ পশু খাদ্য |

ক. উপরি ব্যয় কী?

খ. ভুট্টার ব্যবহার উল্লেখ কর।

গ. ভুট্টা ফসলে রোগ দমনের জন্য কী কী ব্যবস্থা নিতে হবে?

ঘ. রজনীগন্ধা ফুল কীভাবে মাঠ থেকে সংগ্রহ করে বাজারে পাঠানো হয়?

ক. ভুট্টার বিভিন্ন রোগ ও এর ব্যবস্থাপনা বর্ণনা কর।

খ. কৈ মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুর প্রস্তুতি, রাক্ষুসে মাছ অপসারণ, চুন প্রয়োগ ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

গ. মুরগির খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কী কী পদক্ষেপ অনুসরণ করা উচিত?

ঘ. ছাগলের রোগের কারণসমূহ উল্লেখ কর এবং রোগাক্রান্ত ছাগলের লক্ষণসমূহ বর্ণনা কর।

৬. ১০০টি ডিমপাড়া মুরগি পালনের আয়-ব্যয় হিসাব করার সংক্ষিপ্ত নমুনা বর্ণনা কর।

১. ভুট্টার উচ্চ ফলনশীল জাত কোনটি?

ক. মুকুন্দপুরী

খ. মোহর

গ. পুষা

ঘ. রাঁচি

২. ঔষধি গুণ-সম্পন্ন উদ্ভিদ-

i. পেঁপে ও গাঁদা

ii. পেঁপে ও পেয়ারা

iii. ভুট্টা ও রজনীগন্ধা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

কমল দত্ত ২.৫ হেক্টর জমিতে বারি জাতের ভুট্টা চাষ করেন। তিনি জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে হেক্টর প্রতি ১৭২ কেজি হারে ইউরিয়া এবং পরিমিত মাত্রায় অন্যান্য সার প্রয়োগ করেন। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৭৫ সেমি ঠিক করে ২৫ সেমি দূরত্বে তিনি বীজ বপন করেন। কিন্তু তিনি আশানুরূপ ফলন পেতে ব্যর্থ হন।

৩. কমল দত্তের জমির জন্য প্রয়োজনীয় ইউরিয়া সারের পরিমাণ কত?

ক. ৩৪৪ কেজি

খ. ৪৩০ কেজি

গ. ৩১২ কেজি

ঘ. ৮৬০ কেজি

8. কমল দত্তের ভালো ফলন না পাওয়ার কারণ কী?

ক. ইউরিয়া কিস্তিতে প্রয়োগ না করা

খ. বপন দূরত্ব সঠিক না হওয়া

গ. সঠিক মাত্রায় ইউরিয়া প্রয়োগ না করা

ঘ. সঠিক জাত নির্বাচনে ব্যর্থ হওয়া

১. দরিদ্র কৃষক পরিবারের মেয়ে আবিদা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুরগি পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ লক্ষ্যে সে ১০টি দেশি ডিমপাড়া মুরগি কিনে আনে এবং বাড়ির মুক্ত পরিবেশে পালন শুরু করে। কিছু দিনের মধ্যেই মুরগিগুলো ডিম দিতে শুরু করে এবং আবিদার পরিবারে সচ্ছলতা আসে। আবিদার প্রতিবেশী শিউলিও তার দেখাদেখি মুরগি পালনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ২০টি ফাইওমি জাতের মুরগি ক্রয় করে এবং আবিদার মতো করে মুরগি পালন শুরু করে। কিন্তু কিছুদিন যেতেই শিউলির ৩টি মুরগিকে মৃত এবং বেশ কয়েকটি মুরগিকে ঝিমুতে দেখা যায়।

ক. রোগ বলতে কী বোঝ?

খ. মুরগিকে টিকা দেওয়া হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. মুরগি পালনে আবিদার সফলতার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শিউলির ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণপূর্বক তোমার মতামত দাও।

২. মমিন মিয়া তার বাড়ির দক্ষিণ পাশের উঁচু ও পূর্ব পাশের নিচু দুই ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মাটিতে পেঁপে চাষের সিদ্ধান্ত নেন। এ লক্ষ্যে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সময়ে জমি তৈরি, সার প্রয়োগ, চারা রোপণসহ অন্যান্য পরিচর্যা যথাযথভাবে সম্পন্ন করেন। কিন্তু কিছুদিন পর তিনি লক্ষ করেন যে, দক্ষিণ পাশের পেঁপে গাছগুলোর স্বাভাবিক অবস্থা থাকলেও পূর্ব পাশের ক্ষেতের কিছু কিছু চারা ঢলে পড়েছে ও পাতা হলদে ভাব হয়েছে।

ক. বস্তুগত উপকরণ ব্যয় বলতে কী বোবা?

খ. অতিবৃষ্টি রজনীগন্ধা চাষে ঝুঁকি বাড়ায় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. মমিন মিয়ার বাড়ির দক্ষিণ পাশের পেঁপে গাছগুলো স্বাভাবিক হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাড়ির পূর্ব পাশের গাছগুলোর উদ্ভুত সমস্যা সমাধানের উপায় বিশ্লেষণ কর।