মানবজীবনের একটি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া হচ্ছে খেলাধুলা। একটি মানবশিশু খেলাধুলার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকে। খেলাধুলার জন্য কর্মক্ষম ও সুস্থ দেহ খুবই প্রয়োজন। আমাদের দেহ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত। সঠিক অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কর্মক্ষমতা, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বৃদ্ধি পায়। খেলাধুলার মাধ্যমেই এ কাজটি করা সম্ভব। শৈশবে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্রুত বেড়ে ওঠে বলে অনেক সময় মাংসপেশির সঙ্গে স্নায়ুর সমন্বয় ঘটে না। এই সমন্বয়হীনতা দূর করার জন্য ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা করা অপরিহার্য। সুস্থ, সবল, নীরোগ ও কর্মক্ষম শরীর গঠন অর্থাৎ সুন্দর জীবনের জন্য সবাইকে খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করা উচিত।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

১। দেশি ও বিদেশি খেলার পার্থক্য বর্ণনা করতে পারব।

২ । ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, ভলিবল এবং অ্যাথলেটিক্সের নিয়মগুলো বর্ণনা করতে পারব।

৩। চারটি খেলা (ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, ভলিবল) এবং অ্যাথলেটিক্সের নিয়মগুলো মেনে অনুশীলন করতে পারব।

৪। আগ্রহ অনুযায়ী কমপক্ষে একটি খেলায় বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ করে পারদর্শী হয়ে উঠতে পারব।

# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিতে বিভিন্ন খেলাধুলার প্রচলন রয়েছে। এসব খেলাকে দেশি খেলা নামে অভিহিত করা যায়। যেমন: দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, বৌচি, ডাঙ্গুলি, এক্কাদোক্কা, হাডুডু ইত্যাদি। এসব আঞ্চলিক খেলাধুলার বাইরে অন্যান্য খেলাধুলা যেমন: ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, বাস্কেটবল, টেনিস, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি আন্তর্জাতিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এসব খেলার উৎপত্তি বাংলাদেশে হয়নি। তাই এগুলোকে বিদেশি খেলা বলে।

কাবাডি: কাবাডি এশিয়া মহাদেশের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশসমূহের জনপ্রিয় খেলা। বিশেষ করে পাক-ভারত উপমহাদেশে এটি একটি প্রাচীন খেলা। এই উপমহাদেশে অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন নামে খেলাটি অনুষ্ঠিত হতো। যেহেতু আঞ্চলিক খেলা তাই বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন ছিল না। গ্রাম অঞ্চলে এই হা-ডু-ডু খেলাই ছিল বিনোদনের একমাত্র উৎস। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী হা-ডু-ডু খেলার পোশাকি নাম কাবাডি। বাংলাদেশ ও ভারতের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৮৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাফ গেমসে কাবাডি খেলা নিয়মিত ইভেন্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন থেকে কাবাডি খেলা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পা রাখে। ১৯৯০ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে কাবাডি খেলা অন্তর্ভুক্ত হলে এ খেলা আন্তর্জাতিক মর্যাদায় উন্নীত হয়।

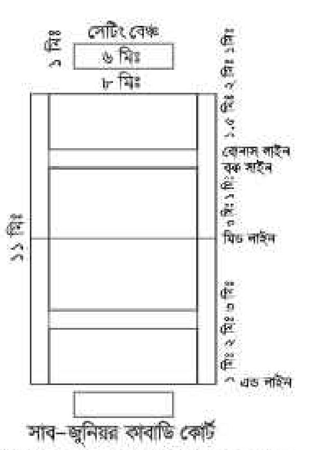

কাবাডি খেলার কোর্ট : মাঠ হবে সমান্তরাল ও নরম, মাটি অথবা ম্যাট দ্বারা তৈরি। কাবাডি খেলার মাঠ তিন ধরনের-

১. পুরুষ ও জুনিয়র বালক-১৩ × ১০ মি.

২. মহিলা ও জুনিয়র বালিকা-১২×৮ মি.

৩. সব জুনিয়র বালক ও বালিকা-১১×৮ মি.

সাব জুনিয়র কাবাডি সেটের বর্ণনা

এই খেলায় প্রতিদলে মোট ১২জন খেলোয়ার থাকে। ৭জন মাঠ খেলোয়াড় ও ৫জন অতিরিক্ত খেলোয়াড়। আমরা এখানে সব জুনিয়র বালক-বালিকাদের কোর্টের বর্ণনা দিব। যে সমস্ত বালক-বালিকাদের ওজন ৫০ কেজি বা তার নিচে এবং বয়স অনূর্ধ্ব ১৬ বছর তাদের জন্য কাবাডি কোর্টের পরিমান দৈর্ঘ্য ১১ মিটার ও প্রস্থ ৮ মিটার।

মিডলাইন থেকে বকলাইনের দূরত্ব ৩ মিটার। বকলাইন থেকে বোনাস লাইনের দূরত্ব ১ মিটার বোনাস লাইন থেকে এন্ড লাইনের দূরত্ব ১.৫ মিটার। কোর্ট থেকে সিটিং ব্লকের দূরত্ব ২ মিটার। সিটিং ব্লকের পরিমাপ হবে ১ × ৬ মিটার কাবাডি কোর্টের প্রত্যেকটি দাগ ৫ সে মি. চওড়া। সাব-জুনিয়র খেলার স্থিতিকাল ১৫ মি.৫ মি. ১৫ মি. -মোট ৩৫ মিনিট। দুই অর্ধের মধ্যে বিরতি কাল ৫ মিনিট। কোর্টের দুই পাশের ১ মিটার লম্বা জায়গাকে সবি বলে। ট্রাগল শুরু হলে লবি খেসার মাঠের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়। এক নিশ্বাসে এক নাগাড়ে কাবাডি কাবাডি বলাকে দম (cant) বলে। রেইডার দমসহ বিপক্ষ খেলোয়াড়ের যতজনকে ছুঁয়ে আসবে তার দল তত পয়েন্ট পাবে। তাকে ধরে রাখলে বিপক্ষ দল ১ পয়েন্ট পাবে। কোনো দলের সমস্ত খেলোয়াড় মরা (out) হলে তাকে লোনা বলে। এজন্য বিপক্ষ দল অতিরিক্ত ২ পয়েন্ট পায়, যাকে লোনা বলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে দল বেশি পয়েন্ট পাবে সে দল জয়ী হবে।

| কাজ-১: কাবাডি খেলার জয় পরাজয় কিভাবে নিধারিত হয় তা ব্যাখ্যা কর। |

ফুটবল খেলা পৃথিবীর জনপ্রিয় খেলাগুলোর অন্যতম। সব দেশে একই নিয়মে খেলার জন্য ১৯০৪ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা 'ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল ডি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বা ফিফা' গঠিত হয়। ১৯৩০ সাল থেকে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রতি চার বছর পর পর বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৮ সালে লন্ডন অলিম্পিকে প্রথম ফুটবল খেলা অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) গঠিত হয়। এটি বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ন্ত্রণকারী সর্বোচ্চ সংস্থা। ফুটবল বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয় একটি খেলা। এই খেলার মাধ্যমে সহযোগিতার মনোভাব, আত্মত্মবিশ্বাস, ক্ষিপ্রতা, নেতৃত্ব এবং নিয়মনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রভৃতি সৎগুণের বিকাশ ঘটে।

আইনকানুন

১. খেলার মাঠ: আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার মাঠ দুই ধরনের পরিমাপে হয়। একটি হচ্ছে দৈর্ঘ্য ১১০ গজ ও প্রস্থ ৭০ গজ। অন্যটি দৈর্ঘ্য ১২০ গজ ও প্রস্থ ৮০ গজ। গোলপোস্ট উচ্চতায় ৮ ফুট এবং এক পোস্ট থেকে অন্য পোস্টের দূরত্ব ২৪ ফুট। উভয় গোলপোস্ট থেকে পাশে ৬ গজ এবং মাঠের দিকে ৬ গজ দূরত্ব নিয়ে যে আয়তক্ষেত্র তৈরি হয়, তাকে গোল এরিয়া বলে। উভয় গোলপোস্ট থেকে পাশে ১৮ গজ ও মাঠের দিকে ১৮ গজ দূরত্ব নিয়ে যে আয়তক্ষেত্র তৈরি হয়, তাকে পেনাল্টি এরিয়া বলে। দুই পোস্টের ঠিক মাঝখান থেকে মাঠের ভিতরে ১২ গজ সামনে একটি পেনাল্টি স্পট থাকে। প্রত্যেক পেনাল্টি মার্ককে কেন্দ্র করে ১০ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে একটি বৃত্তচাপ আঁকতে হবে। একে পেনাল্টি আর্ক বলে। মাঠের প্রতি কর্নারে একটি করে ফ্ল্যাগপোস্ট স্থাপন করতে হবে। ফ্ল্যাগপোস্টের উচ্চতা কমপক্ষে ৫ ফুট হতে হবে এবং এর অগ্রভাগ চোখা হবে না। প্রতি কর্নার ফ্ল্যাগপোস্টকে কেন্দ্র করে ১ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে মাঠের মধ্যে একটি বৃত্তাংশ আঁকতে হবে। উভয় গোলপোস্ট ক্রসবারের চওড়া ৫ ইঞ্চি এর বেশি হবে না। গোলপোস্ট এবং ক্রসবারের রং অবশ্যই সাদা হবে। মাঠের সকল দাগের চওড়া ৫ ইঞ্চি এর বেশি হবে না।

২. বল: বলের আবরণ চামড়া বা ঐ জাতীয় কোনো অনুমোদিত বস্তু দ্বারা তৈরি হবে। বলের আকার হবে গোলাকার। বড়োদের জন্য বলের পরিধি হবে ৬৮-৭০ সে.মি. স্কুল প্রতিযোগিতার সময় পরিচালনা কমিটি ছোটো পরিধি বল দিয়ে খেলতে পারে।

৩. খেলোয়াড় সংখ্যা: খেলা দুই দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় প্রতি দলে ১১ জনের বেশি খেলোয়াড় থাকবে না। ১১জনের মধ্যে একজন গোলরক্ষক থাকবে। যদি কোনো দলে ৭ জনের কম খেলোয়াড় থাকে তবে খেলা আরম্ভ করা যাবে না।

৪. খেলোয়াড়ের সাজ-সরঞ্জাম আন্তর্জাতিকভাবে জার্সি, হাফ প্যান্ট, মোজা, সিনগার্ড ও জুতা (ফুটওয়ার) ছাড়া খেলা যায় না। তবে আঞ্চলিকভাবে স্কুল পর্যায়ে এসব ছাড়াও খেলা হয়।

৫. রেফারি: খেলা পরিচালনার জন্য একজন রেফারি থাকবেন।

৬. সহকারী রেফারি : খেলায় দুজন সহকারী রেফারি নিযুক্ত হবেন। তারা আইন অনুযায়ী রেফারিকে খেলা পরিচালনায় সাহায্য করবেন। এছাড়া মাঠের বাইরে একজন চতুর্থ রেফারি থাকেন।

৭. খেলার স্থিতিকাল : খেলার নির্ধারিত সময় ৯০ মিনিট। প্রতি অর্ধে ৪৫ মিনিট করে বিভক্ত। মাঝে বিরতি ১৫ মিনিটের বেশি হবে না। স্কুলের খেলোয়াড়দের জন্য কর্তৃপক্ষ খেলার সময় কমাতে পারে।

৮. খেলা আরম্ভ: খেলার শুরুতে টসে জয়ী দলকে অবশ্যই মাঠের যেকোনো সাইড বেছে নিতে হবে। টসে পরাজিত দল রেফারির সংকেতের সাথে সাথে 'কিক অফ'-এর মাধ্যমে খেলা শুরু করবে। এই কিক অফ খেলার শুরুতে, গোল হবার পর এবং হাফ টাইমের পর হয়ে থাকে। কিক অফ থেকে সরাসরি গোল হয়।৯. বল খেলার মধ্যে ও বাইরে বল যদি গড়িয়ে বা শূন্যে সম্পূর্ণ গোললাইন বা টাচলাইন অতিক্রম করে, তবে সেই বলকে খেলার বাইরে ধরা হয়। রেফারি কর্তৃক খেলা বন্ধ হলে বল খেলার বাইরে আছে বলে গণ্য হয়।

১০. গোল হওয়া: গোল তখনই হয়, যখন বলের সম্পূর্ণ অংশ দুই পোস্টের ভিতর দিয়ে ও ক্রসবারের নিচ দিয়ে গড়িয়ে বা শূন্যে গোললাইন অতিক্রম করে।

১১. অফ সাইড: একজন খেলোয়াড় তখনই অফ সাইড হয়, যখন গোলকিপার ছাড়া বল ও বিপক্ষের অন্ততপক্ষে একজন খেলোয়াড় তার সামনে না থাকে।

১২. ফাউল ও অসদাচরণ : অপরাধ ও অসদাচরণের জন্য দুই ধরনের ফ্রি কিক দেওয়া হয়। যথা-ডাইরেক্ট ও ইনডাইরেক্ট। নিম্নলিখিত ১০টি অপরাধের জন্য ডাইরেক্ট ফ্রি কিক দেওয়া হয়-

১. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে লাথি মারা বা লাথি মারার চেষ্টা করা।

২. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ল্যাং মারা বা ল্যাং মারার চেষ্টা করা।

৩. বিপক্ষ খেলোয়াড়ের উপর লাফিয়ে পড়া।

৪. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে আক্রমণ বা চার্জ করা।

৫. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে আঘাত করা বা আঘাত করার চেষ্টা করা।

৬. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ধাক্কা দেওয়া।

৭. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ট্যাকল করা।

৮. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে আটকানো বা ধরে রাখা।

৯. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে থুথু দেওয়া।

১০. ইচ্ছাকৃতভাবে হাত দিয়ে বল ধরা (স্বীয় পেনাল্টি এরিয়ায় গোলরক্ষকের জন্য এই নিয়ম প্রযোজ্য নয় ।

নিম্নলিখিত কারণে ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক দেওয়া হয়-

১. গোলরক্ষক তার হাতে বল নিয়ন্ত্রণের পর খেলার মাঠে পাঠানোর পূর্বে যদি ৬ সেকেন্ডের বেশি সময় বল ধরে রাখে।

২. গোলরক্ষক একবার বল ছেড়ে দেওয়ার পর অন্য কোনো খেলোয়াড়ের টাচ করার পূর্বেই যদি পুনরায় বলটি ধরে।

৩. স্বীয় দলের কোনো খেলোয়াড়ের ইচ্ছাকৃত কিক করা বল যদি গোলরক্ষক হাত দিয়ে টাচ করে বা ধরে।

৪. নিজ দলের কোনো খেলোয়াড় কর্তৃক থ্রো-ইন করা বল যদি গোলরক্ষক হাত দিয়ে টাচ করে বা ধরে।

৫. বিপজ্জনকভাবে খেলা।

৬. বল না খেলে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের সম্মুখগতিতে বাধা দেওয়া।

৭. গোলরক্ষক বল ছুড়ে দেয়ার সময় তাকে বাধা দেওয়া।

১৩. ফ্রি কিক: ফ্রি কিক দুই প্রকার। ক) ডাইরেক্ট ফ্রি কিক, খ) ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক। ডাইরেক্ট ফ্রি কিক থেকে সরাসরি গোল হয়। ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক থেকে সরাসরি গোল হয় না।

১৪. পেনাল্টি কিক: ডাইরেক্ট ফ্রি কিকের দশটি অপরাধের যেকোনো একটি পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে ডিফেন্ডার কর্তৃক ঘটলে বিপক্ষ দল পেনাল্টি কিক পায়। পেনাল্টি কিক মারার সময় শুধু গোলকিপার ও কিকার ছাড়া কেউ পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে থাকতে পারে না।

১৫. থ্রো-ইন: বল পার্শ্বরেখা অতিক্রম করলে থ্রো-ইন এর মাধ্যমে খেলা শুরু করতে হয়। থ্রো-ইন করার সময় বল দুই হাতে সমান ভর দিয়ে মাথার পেছন দিক থেকে এবং মাথার উপর দিয়ে দুই পা মাঠের বাইরে বা দাগের উপর রেখে বল মাঠের মধ্যে নিক্ষেপ করতে হয়। থ্রো-ইন থেকে সরাসরি গোল হয় না।

১৬. গোল কিক: বিপক্ষের ছোঁয়া লেগে যদি বল গোললাইন অতিক্রম করে, তবে গোল কিক হয়। গোল কিক গোল এরিয়ার মধ্য থেকে করতে হয়। গোল কিক থেকে সরাসরি গোল হয়। তবে গোলকিক পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে না গেলে বল খেলার মধ্যে গণ্য হয় না।

১৭. কর্নার কিক: ডিফেন্ডারদের ছোঁয়া লেগে যদি বল গোললাইন অতিক্রম করে, তবে বিপক্ষ দল একটি কর্নার কিক পায়। গোল পোস্টের যে পাশ দিয়ে বল গোললাইন অতিক্রম করে সেই পাশের কোনা থেকে কর্নার কিক মারতে হয়।

| কাজ-১: পেনাল্টি কিকের কৌশলগুলো প্রদর্শন কর। |

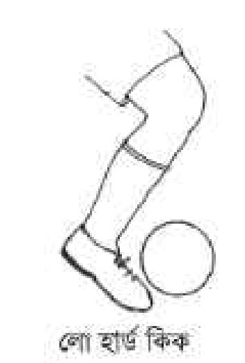

১. কিকিং

ক. লো হার্ড কিক বা জোরালো কিক : জোরে নিচু দিয়ে কোনো বল অল্প দূরত্বে সোজাসুজি পাঠাতে হলে বলের দিকে সোজা আসতে হবে। পায়ের পাতার ভেতরের ওপর অংশ দিয়ে বলের মাঝখানে বা পেটে সজোরে লাথি মারতে হবে। যে পা দিয়ে কিক করবে, সে পায়ের হাঁটু এবং কোমর বলের ওপর ঝুঁকে থাকবে। অন্য পা বলের ৭/৮ ইঞ্চি দূরে প্রায় সোজাসুজি অবস্থান করবে। এ কিককে ইনস্টেপ কিক বলে। বল উঁচু দিয়ে দূরে পাঠাতে হলে সোজা না এসে একটু কোনাকুনিভাবে দৌড়ে আসবে এবং বলের পেটের নিম্নভাগে আঘাত করবে। পায়ের পাতার অগ্রভাগ সম্পূর্ণ নিম্নমুখ না রেখে কিছুটা কোনাকুনিভাবে রাখবে।

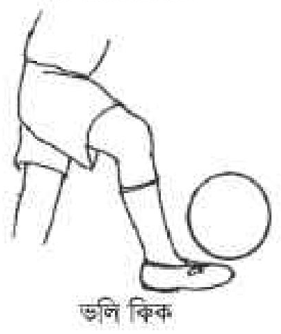

খ. ভলি কিক: ওপর দিয়ে বল দূরে পাঠাবার জন্য বল মাটিতে পড়ার পূর্বেই বা মাটিতে পড়ে কিছুটা ওপরে উঠলে যে কিক দেওয়া হয় তাকে ভলি কিক বলে।

গ. হাফ ভলি কিক : বল মাটিতে পড়ার পরক্ষণেই ওপরে উঠতে শুরু করার সাথে সাথে জোরে যে কিক করা হয়, তাকে হাফ ভলি কিক বলে। হাফ ভলি কিক খুব জোরালো হয়।

ঘ. চিপ শট: অল্প দূরের সঙ্গীর কাছে উঁচু দিয়ে বল পাঠাবার পদ্ধতিকে চিপ শট বলে। যখন নিচু দিয়ে বা গড়িয়ে নিজ দলের খেলোয়াড়ের কাছে বল পাস করা সম্ভব হয় না অর্থাৎ বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় দ্বারা বল ধরে ফেলার সম্ভাবনা বেশি থাকে, তখন এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বা দু-এক পা দূর থেকে এসে পায়ের ভিতর অংশ দিয়ে বলের পেটের নিচের অংশে কিক করতে হবে।

২. ট্র্যাপিং বা বল আটকানো

ক. সোল ট্র্যাপিং (পায়ের পাতার তলদেশ দিয়ে বল থামানো): পায়ের পাতার অগ্রভাগ ওপরের দিক করে গোড়ালি মাটি থেকে ৩/৪ ইঞ্চি ওপরে তুলে, অনেকটা ইংরেজি অক্ষর 'V 'এর মতো করে বল থামানো।

খ. শিন ট্র্যাপিং (হাঁটুর নিচের অংশ দিয়ে বল থামানো): মাটিতে পড়া বল বাউন্স করে ওপরে ওঠার সাথে

সাথে হাঁটু ভাঁজ করে সামনের দিকে নিয়ে এবং পায়ের পাতা পিছনে রেখে হাঁটুর নিচের অংশ দিয়ে বল থামানো।

গ. থাই ট্র্যাপিং (উরুর সাহায্যে বল থামানো) প্রায় লম্বভাবে বা ৭৫° থেকে ৮৫° উঁচু দিয়ে আসা বল উত্তর ওপর ধরে থামাতে হয়। বল উরু স্পর্শ করার সাথে সাথে বলসহ হাঁটু নিচের দিকে নামিয়ে আনতে হবে।

ঘ. হেড ট্র্যাপিং (মাথা দিয়ে বল থামানো) লম্ব বা তির্যকভাবে আসা বল আস্তে করে মাথায় লাগিয়ে বলের গতি কমিয়ে দিয়ে যতদূর সম্ভব বল নিজের কাছে মাটিতে ফেলা।

৩. হেডিং: বল হেড করার সময় নিচের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে:

ক. দৃষ্টি বলের দিকে থাকবে (চোখ কখনো বন্ধ থাকবে না)।

খ. মাথার সম্মুখ অংশে কপাল ও চুলের সন্ধিস্থলে বল লাগবে।

গ. ঘাড় শক্ত রেখে বলে আঘাত করতে হবে।

ঘ. মাথা ঘুরিয়ে বল পাঠানোর দিক পরিবর্তন করতে হবে।

ঙ. পিছনের দিকে হেড করার সময় মাথা সম্পূর্ণ পিছন দিকে নিয়ে কপাল দিয়ে হেড করতে হবে।

৪. গোল রক্ষা (গোল কিপিং) ফুটবল খেলায় গোল কিপিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গোলরক্ষককে বেশির ভাগ সময় হাত দিয়ে বল ধরতে হয়। আবার সময় সময় পা দিয়েও বল আটকাতে বা মারতে হয়। তাই হাত ও পা দিয়ে মারার ও ধরার কলাকৌশল অবশ্যই শিখে নিতে হবে।

বিভিন্নভাবে আসা বল ধরার পদ্ধতি

ক. নিচু বল- সকল অবস্থায় বলের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। নিচু বল ধরার জন্য সম্পূর্ণ দেহ ঠিক বলের পিছনে রাখবে এবং হাঁটু সোজা রেখে শরীর সামনে ঝুঁকে দুহাত দিয়ে বল কুড়িয়ে নিয়ে বুকের কাছে নিয়ে নেবে।

খ. কোমর সমান বল- কোমর সমান বলকে বলের লাইনে দাঁড়িয়ে ধরতে হয়। বল ধরার সঙ্গে সঙ্গেই তলপেটটাকে ভিতরের দিকে নিয়ে বলটাকে পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েই দুই হাত দিয়ে বল শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে হবে যেন বলটা ছিটকে না পড়ে।

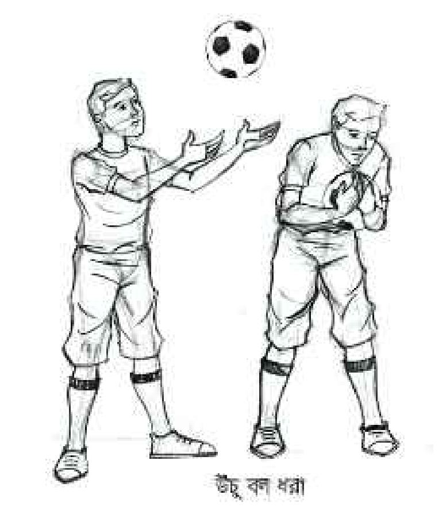

গ. উঁচু বল- উঁচু বল ধরার জন্য দুই হাত সামনে বা ওপরে বাড়িয়ে দুই হাতের তালু বা আঙ্গুলের সাহায্যে বল ধরে বুকের কাছে টেনে আনতে হবে।

৫. বল কাড়াকাড়ি করা (বল ট্যাকলিং) ফুটবল খেলায় ট্যাকলিং একটা গুরুত্বপূর্ণ রক্ষণাত্মক কৌশল। সামনে, পিছনে ও পাশ থেকে ট্যাকলিং করা যায়। ট্যাকলিংয়ের সময় চোখ অবশ্যই বলের উপর রাখতে হবে। বিপক্ষ যখন তার ভারসাম্য রক্ষা করতে অসুবিধাবোধ করে ঠিক সে মুহূর্তেই ট্যাকলিং করা সোজা ও সুবিধাজনক। ট্যাকলিংয়ের সময় যাতে বিপজ্জনক চার্জ না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

| কাজ-১: ফুটবল খেলার কলাকৌশল ব্যাখ্যা কর এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে মাঠে প্রদর্শন কর। |

ক্রিকেট খেলার জন্ম ইংল্যান্ডে। ক্রিকেট একটি জনপ্রিয় খেলা। ফ্রিজ বা ক্লিগ শব্দ থেকে ক্রিকেট শব্দটির উৎপত্তি হয়। ফ্রিজ শব্দের অর্থ বজ্র/বন্ড এবং ক্রিগ শব্দের অর্থ গাছের গুঁড়ি। উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস অজানা থাকলেও ধারণা করা হয় যে, রাখাল বালকের দল মেষ, গরু চড়াতে গিয়ে অবসর সময়ে ক্রিগ গাছের কাটা গোড়াতে নিশানা করত পাথর, শক্ত মাটির দলা কিংবা কোনো গাছের ফল দিয়ে। পরবর্তীতে কোনো রাখাল বালক তার ছড়ি দিয়ে পাথর, শক্ত মাটির দলা কিংবা কোনো গাছের ফল ঠেকাতে চেষ্টা করে। এভাবে ধীরে ধীরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন এসে ক্রিকেট খেলা বর্তমান রূপ লাভ করে। ক্রিকেট খেলার ৪২টি আইন কানুন আছে। সংক্ষিপ্ত ভাবে এই আইন কানুন জানা দরকার।

আইনকানুন

১. খেলোয়াড়- দেশে ১৪ জন এবং বিদেশে ১৫ জন খেলোয়াড় সমন্বয়ে একটি দল গঠিত হয়। একজন অধিনায়কের নেতৃত্বে ১১জন করে দুই দলে বিভক্ত হয়ে খেলা হয়।

২. পরিবর্তন- কোনো খেলোয়াড় খেলার সময়কালীন অসুস্থ বা আহত হয়ে পড়লে আম্পায়ারের অনুমতি সাপেক্ষে তার পরিবর্তে একজন খেলোয়াড় ফিল্ডিং করানো যাবে। কিন্তু ব্যাটিং, বোলিং ও উইকেট কিপিং করানো যাবে না।

৩. আম্পায়ার- মাঠে খেলা পরিচালনার জন্য ২জন আম্পায়ার, ১জন রির্জাভ আম্পায়ার এবং ১জন টিভি আম্পায়ার থাকে। মাঠে আম্পায়ারদ্বয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

৪. স্কোরার- যত রান হবে তা রেকর্ড করার উদ্দেশ্যে স্কোরার নিযুক্ত হবেন এবং আম্পায়ার দ্বয়ের নির্দেশ ও সংকেত প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

৫. বল- বলের ওজন ও আকার আম্পায়ার ও দুই দলের অধিনায়ক দ্বারা খেলার পূর্বেই অনুমোদন নিতে হবে। খেলার পুরো সময় বল আম্পায়ারদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

৬. ব্যাট- ব্যাটের দৈর্ঘ্য ৩৮ ইঞ্চি ও প্রস্থ ইঞ্চির বেশি হবে না।

৭. পিচ- পিচের দৈর্ঘ্য ২২ গজ ও প্রস্থ ১০ ফুট।

৮. উইকেট- প্রতি প্রান্তে বেলসহ তিনটি করে উইকেট সোতোঁ থাকবে। মাটি থেকে বেলসহ উইকেটের উচ্চতা ইঞ্চি।

৯. বোলিং এবং পপিং ফ্রিজ- উইকেটের সাথে একই রেখায় বোলিং ফ্রিজ হবে যার দৈর্ঘ্য ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি। বোলিং ক্রিজের সামনে ৪ ফুট সমান্তরালভাবে টানা হবে পপিং ফ্রিজ।

১০. পিচের তত্ত্বাবধান- প্রতি ইনিংসের শুরুতে অধিনায়কের অনুরোধে সর্ব্বোচ্চ ৭ মিনিট করে রোল নিতে পারবে। নিচের ঘাস খেলা শুরুর ৩০ মিনিট আগে ছাঁটা হবে।

১১. ইনিংস- প্রতি দল ৫ দিনের খেলায় ২টি করে এবং এক দিনের খেলায় একটি করে ইনিংস পর্যায়ক্রমে খেলবে। ইনিংসের নির্বাচন টস দ্বারা নির্ধারিত হবে।

১২. ফলো অন- পাঁচ দিনের খেলায় যে দল প্রথমে ব্যাট করে ২০০ রানে, তিন বা চার দিনের খেলায় ১৫০ রানে, দুই দিনের খেলায় ১০০ রানে এবং ১ দিনের খেলায় ৭৫ রানে এগিয়ে থাকলে প্রতিপক্ষ দলকে ফলো-অন করাতে পারবে।

১৩. ডিক্লারেশন- ১ দিনের (সীমিত ওভার) ম্যাচ ছাড়া টেস্ট অথবা যে কোনো দিনের ম্যাচে ব্যাটিং দলের অধিনায়ক খেলা চলার মধ্যে যেকোনো সময় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করতে পারবে।

১৪. খেলা শুরু : প্রতি ইনিংসের এবং প্রতি দিনের খেলার শুরুতে এবং যেকোনো বিরতির শেষে বোলার প্রান্তের আম্পায়ার 'পে' ডেকে খেলা শুরু করবেন।

১৫. বিরতি- মধ্যহ্নভোজ ৪০ মিনিট, চা বিরতি ২০ মিনিট পানি পান বিরতির ৫ মিনিট (আলাদাভাবে সময় থাকে না) এবং দুই ইনিংসের মাবো ১০ মিনিট।

১৬. খেলা সমাপ্তি- প্রতিদিনের খেলার শেষে এবং খেলার সমাপ্তিতে আম্পায়ার 'টাইম' ডাকবেন, সেই সাথে উভয় উইকেট থেকে 'বেল' গুলো উঠিয়ে নেবেন।

১৭. স্কোরিং- 'রান' এর দ্বারা স্কোরের হিসাব করা হবে।

১৮. বাউন্ডারি- দুই দলের অধিনায়কের সাথে বাউন্ডারির ব্যাপারে আম্পায়ারকে একমত হতে হবে। সর্বনিম্ন ৫৫ গজ থেকে সর্বোচ্চ ৯০ গজ পর্যন্ত বাউন্ডারি সীমানা টানা হয়।

১৯. লস্ট বল : বল যদি কার্যকরী ক্ষমতার মেয়াদ থাকাকালে খুঁজে পাওয়া না যায় তাহলে যে কোনো ফিল্ডম্যান 'লস্ট বল' ডাকতে পারেন। 'লস্ট বল' ডাকা হলে স্কোরে ৬ রান যোগ হবে। কিন্তু 'লস্ট বল' ডাকার আগে যদি ৬ রানের বেশি রান নেওয়া হয়ে থাকে তবে সবকটি রান স্কোরে যোগ করা হবে।

২০. ফলাফল- যে দলের মোট রান বিপক্ষের মোট রানের চেয়ে বেশি হবে, সে দলই জয়ী হবে। যদি রান সংখ্যা সমান থাকে এবং অন্য কোনো শর্ত না থাকে তবে খেলাটি অমীমাংসিত বলে ধরা হবে।

২১. ওভার- সাধারণত ৬টি বলে একটি ওভার ধরা হয়। বল গড়িয়ে সীমানার বাইরে গেলে ৪ রান ও উপর দিয়ে সীমানার বাইরে গেলে ৬ রান যোগ হয়।

২২. ডেডবল- আম্পায়ারের মতে বল পাকাপোক্তভাবে উইকেট রক্ষক বা বোলারের হাতে জমা পড়লে কিংবা বাউন্ডারি হলে অথবা বলটি কোনো ব্যাটসম্যান বা আম্পায়ারের পোশাকের মধ্যে আটকে গেলে বলটি ডেড বলে গণ্য হবে।

২৩. নো বল- কোনো বলে ডেলিভারি পদ্ধতির বৈধতা সম্পর্কে আম্পায়ার সন্তুষ্ট না হলে তিনি 'নো বল' সংকেত দেবেন।

২৪. ওয়াইড বল- বল যদি ব্যাটসম্যানের নাগালের বাইরে এবং মাথার উপর দিয়ে যায় তাহলে আম্পায়ার ওয়াইড সংকেত দেবেন।

২৫. বাই এবং লেগবাই- বোলারের বৈধ বল ব্যাটসম্যানের কোথাও স্পর্শ ছাড়া অতিক্রম করে এবং এই সুযোগে সংগৃহীত হয় বাইরান এবং ব্যাটম্যানের হাতে ধরা ব্যাট স্পর্শ বাদে পায়ে বা দেহের কোথায় স্পশ্ করে সংগৃহীত রানকে লেগবাই বলে।

২৬. আপিল- ফিল্ডিং দল কর্তৃক কোনো কিছু আপিল না করা হলে আম্পায়ার কোনো ব্যাটসম্যানকে আউট বলে ঘোষণা করবেন না।

২৭. ব্যাটসম্যান- আউট অব হিজ গ্রাউন্ড গণ্য হবে যদি তার হাতে ধরা ব্যাটটি বা তার দেহের কোনো অংশ পপিং ক্রিজ লাইনের ভিতর দিকের জমি স্পর্শ করে না থাকে।

২৮. বোল্ড আউট- বোলারের বৈধ বলে ব্যাটসম্যান 'বোল্ড' আউট হবেন যদি বলটির আঘাতে উইকেটের 'বেল' পড়ে যায়।

২৯. টাইমড আউট (Timed Out)- একজন ব্যাটসম্যান আউট হবার পর ৩ মিনিটের মধ্যে পরবর্তী ব্যাটসম্যান পিচের মধ্যে স্ট্যানস্ পজিশনে না দাঁড়াতে পারলে ফিল্ডিং সাইডের আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে আম্পায়ার টাইমড আউট দিবেন।

৩০. ক্যাচ আউট- বলটি ব্যাটে লেগে ভূমি স্পর্শ করার আগেই কোনো ফিল্ডসম্যান যদি লুফে নেয় এবং 'ফিল্ডসম্যান' যদি পুরোপুরি মাঠের ভিতরে থাকে তবে ব্যাটসম্যান 'কট আউট' হবে।

৩১. হিট উইকেট- নো বল ছাড়া ব্যাটসম্যান খেলতে গিয়ে তার ব্যাট বা দেহের কোনো অংশ দিয়ে উইকেট ভেঙ্গে গেলে আম্পায়ার হিট উইকেট আউট হবে।

৩২. এলবিডব্লিউ : আম্পায়ার যদি মনে করেন যে লেগস্ট্যাম্পের বাইরের বল ছাড়া কোনো বল ব্যাটসম্যানের পায়ে বা শরীরে প্রতিহত না হলে সরাসরি স্ট্যাম্পে আঘাত করত, তবে তিনি ব্যাটসম্যানকে এলবিডব্লিউ হিসেবে আউট করে দিবেন।

৩৩. রান আউট- বল খেলে রান নেওয়ার উদ্দেশ্যে উভয় ব্যাটসম্যান দৌড় শুরু করলে পপিং ক্রিজে পৌঁছার আগেই যদি বিপক্ষ দল কর্তৃক উইকেট ভেঙে দেওয়া হয় তবে ব্যাটসম্যান আউট হবে।

৩৪. স্ট্যাম্পড আউট- নো বল ব্যতিত ব্যাটসম্যান বল খেলতে গিয়ে যদি পপিং ফ্রিজ থেকে বেরিয়ে যায়, সে সময় বিপক্ষ দলের উইকেট রক্ষক বিধিসম্মত ভাবে উইকেট ভেঙ্গে দেয় তখন ফিল্ডিং দলের আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে আম্পায়ার স্ট্যাম্পড আউট দিবেন।

৩৫. উইকেট রক্ষক- উইকেট রক্ষক ফিল্ডিং দলের মধ্যমণি। বোলারের ডেলিভারি করা বল বিধিসম্মতভাবে উইকেটের পিছনে থেকে ধরবে।

৩৬. ফিল্ডসম্যান- ফিল্ডার তার দেহের যেকোনো অংশ দিয়ে বল থামাতে পারবে কিন্তু মাঝে রাখা অবস্থায় ফিল্ডারদের ব্যবহৃত যেকোনো বস্তুতে বল লাগলে ব্যাটিং দল ফিল্ডিং দ্যা বলের জন্য ৫ রান পাবেন।

| কাজ-১: ক্রিকেট খেলার মাঠ অঙ্কন করে অবস্থানগুলো উল্লেখ কর। কাজ-২: কী কী কারণে একজন ব্যাটসম্যান আউট হয় তা লিখে দেখাও। |

ক্রিকেট খেলার মৌলিক কলাকৌশলগুলোকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: ক. ব্যাটিং, খ. বোলিং, গ. ফিল্ডিং, ঘ. উইকেট কিপিং।

ক. ব্যাটিং: ব্যাটিং শিখতে হলে স্ট্যাম্প, ব্যাকলিস্ট, এবং টাইমিং সমন্ধে পারদর্শি হতে হবে।

১. ব্যাটিংগ্রিপ- গ্রিপ দুই প্রকার

ক. O (ও) গ্রিপ (O grip)

খ. V (ভি) গ্রিপ (V grip)

ক। ও (O) গ্রিপ দুই হাত ধরার সময় গোল হয়ে যায় সেইজন্য সব দিকে সট খেলা যায় না।

খ। V (ভি) গ্রিপ কুঠার ধরার মতো ব্যাটের হাতল ধরতে হয়। এই গ্রীপ সবদিকে শট খেলার জন্য উপযোগী।

২. স্ট্যান্স (Stance): দুই পা পপিং ক্রিজের

দুই পাশে দিয়ে ওয়েল ব্যালেন্স অবস্থায় দাঁড়াতে হয়। চোখের দৃষ্টি বলের দিকে থাকবে। বাম/ডান কাঁধ বোলারের দিকে থাকবে।

৩. ব্যাক লিস্ট (Back Lift): ব্যাটিংয়ের জন্য ব্যাকলিপ্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাকলিপ্ট করার সময় দৃষ্টি বলের দিকে কাঁধ ও কনুই বোলারের দিকে থাকবে। হ্যান্ডেলের উপরের হাতের রিস্ট কক করলে ব্যাট অটোমেটিক্যালি উঠে আসবে।

৪. টাইমিং (Timing) বল সিলেকশন করে ব্যাটসম্যানকে টাইমিং করতে হয়। এই টাইমিং কখনো আত্মরক্ষামূলক আবার কখনো আক্রমণাত্মক হয়।

আত্মরক্ষামূলক টাইমিং দুই ধরনের, ক) ফ্রন্টফুট ডিফেন্স (Front foot defence) খ) ব্যাকফুট

ডিফেন্স (Back foot defence)

আক্রমণাত্মকমূলক টাইমিংও দুই ধরনের

ক. ভার্টিক্যাল শট (Vartical shot) (কাভার ড্রাইভ এ্যাস্টেট ড্রাইভ)

খ. হরাইজেন্টাল শট (Horizental shot) (পুল মট, হুক শট, স্যুইপ শট স্কোয়ার কাট ইত্যাদি)

পেছনে সরে গিয়ে যখন বলটিকে আত্মরক্ষামূলকভাবে খেলা হয়, তখন তাকে ব্যাকওয়ার্ড ডিফেন্স স্ট্রোক বলে। এ সময় ডান পা পেছনে নিয়ে ব্যাটের হাতল সামনে এবং মাথা ভেতর দিকে করে বল থামাতে হয়।

৫. ড্রাইভ বা সজোরে আক্রমণাত্মক বল মারা- যখন পপিং ক্রিজের বেশ সামনে এক পা এগিয়ে দিয়ে দূরে বল পাঠাবার জন্য সজোরে মারা হয় তখন তাকে ফরওয়ার্ড ড্রাইভ বলে।

৬. আবার কিছুটা পিছনে এসে যখন অনুরূপভাবে বল মারতে হয়, তখন তাকে ব্যাকওয়ার্ড ড্রাইভ বলে।

| কাজ-১: ব্যাট ধরার কৌশলগুলো প্রদর্শন করে দেখাও। কাজ-২: ব্যাট তোলা ও বল মারার কৌশলগুলো প্রদর্শন কর |

বল করার সময় অবশ্যই লক্ষ্যস্খল ও দূরত্বকে নিয়ন্ত্রণ করেই বল করতে হয়। সঠিকভাবে বল করার জন্য কতকগুলো মৌলিক কৌশল রপ্ত করতে হয়। তাহলেই সহজে বল করতে পারা যায়। কৌশলগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো-

বোলিং

১. বল ধরা - বোলিং করার সময় বলটাকে সব সময়েই হাতের আঙ্গুলগুলোর মাথা দিয়ে ধরতে হবে। বল কখনো হাতের তালুতে রাখা যাবে না।

২. বল নিয়ে দৌড়ে আসা- কতটা দূর থেকে দৌড়ে এসে বল করা উচিত তা নির্ভর করবে কী রকমের বল করা হবে তার ওপর। বল নিয়ে দৌড়ানোর সময় শরীরের ভারসাম্যকে খানিকটা সামনের দিকে ও মাথাটাকে স্থির রাখতে হবে।

৩. বল ছোড়া-বল হাত থেকে ছেড়ে বল ছোড়ার আগের মুহূর্তে বাম পায়ের ওপর লাফ দিয়ে শরীরটাকে পাশের দিকে ঘুরিয়ে নিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ডান পা-কে সামনে নিয়ে যেতে হবে। ডান হাত মুখের কাছাকাছি এবং বাম হাতটা সোজা ওপরের দিকে এবং দৃষ্টি ব্যাটসম্যানের ওপর রাখতে হবে।

৪. বল ছোড়ার পদক্ষেপ- বল ছোড়ার পদক্ষেপ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামনের পা-কে বোলিং ক্রিজের সমান্তরালে নিয়ে যেতে হবে। বাম কাঁধ ব্যাটসম্যানের দিকে থাকবে। দেহের পিছনটা খানিকটা বাঁকা থাকবে। বলসহ ডান হাত উঁচুতে থাকবে।

৫. অনুসরণ করা (ফলো থ্রু) ডান কাঁধ ব্যাটসম্যানের দিকে থাকবে। ডান হাত বাঁ পায়ের পাশ দিয়ে পেছনে -নিয়ে যেতে হবে। বল ছোড়ার পর দৃষ্টি বলের দিকে থাকবে।

বিভিন্ন রকমের বোলিং-

বোলিং অনেক ধরনের করা যায়। নিচে কয়েক প্রকার সহজ বোলিংয়ের পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো:

১. ফাস্ট বোলিং- ফাস্ট বোলিং বা দ্রুত বল করার জন্য বোলারকে ১০ থেকে ১৫ ধাপ বা তার বেশি দূরত্ব নিয়ে জোরে দৌড়ে আসতে হবে। কারণ দ্রুত বল করার জন্য শক্তির প্রয়োজন। ফাস্ট বল গুডলেন্থে অর্থাৎ পপিং ফ্রিজের ১.২১ থেকে ১.২২ মিটার এর মধ্যে ফেলতে হয়।

২. অফ ব্রেক- এই বোলিং এ বলটাকে 'ব্যাটসম্যানের' ডান অর্থাৎ অফের দিকে ফেলে ভেতরের দিক ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। বলটাকে ঘোরানোর জন্য আঙ্গুলগুলোর সাহায্যে মোচড় দিয়ে বল ফেলতে হবে। বল করার পর হাতের তালু উপরের দিকে থাকে।

৩. লেগ ব্রেক- এ সময় বলটাকে ব্যাটসম্যানের বা পায়ের দিকে ফেলে অফ স্ট্যাম্পের দিকে নিয়ে যেতে হয়। বল করার পর হাতের তালু নিচের দিকে যাবে। এ ছাড়া ইন সুইং, আউট সুইং, গুগলি, ইয়র্কার প্রভৃতি কায়দার বলা করা যায়। তোমরা উপরের ক্লাসে উঠে এগুলো শিখে নেবে।

ফিল্ডিং-

ফিল্ডিং বিভিন্নভাবে এবং মাঠের বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে করা হয়। একে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. রক্ষণাত্মক ফিল্ডিং- ব্যাটসম্যানরা যেন দুই, তিন এবং চার রান না নিতে পারে সেইজন্য রক্ষণাত্মক ফিল্ডিং সাজানো হয়। এই সময় বল গড়িয়ে ফিল্ডারের কাছে যায় এবং ফিল্ডার বল ধরে উইকেট রক্ষকের নিকট ফেরত পাঠায়।

উঁচু দিয়ে আসা বল ধরার জন্য বলের গতির দিকে লক্ষ কর। দুই হাতের তালু খোলা রেখে হাত সামনে এগিয়ে দাও এবং বল ধরে টেনে বুকের কাছে নিয়ে এসো। তাহলে হাতে ব্যথা লাগবে না।

২. আক্রমণাত্মক ফিল্ডিং- বল ধরার জন্য ফিল্ডার বলের দিকে দ্রুত যায় এবং দল ধরে উইকেট রক্ষকের কাছে ফেরত পাঠায়। এই ফেরত পাঠানোর কৌশল আবার তিন প্রকার: ১. আন্ডার আর্মগ্রো ২. ওভার আর্মথ্রো ৩. সোল্ডার লেভেল থ্রো

ক্যাচিং

ক্যাচ মিস তো ম্যাচ মিস। তাই ক্যাচ ধরা একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বলের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখতে হবে। চোখের লাইনে হাত দুটো থাকবে এবং আঙ্গুলগুলো খোলা ও প্রসারিত থাকবে। কনুই দুটো পাশ থেকে সামনে আসবে। বল হাতে আসার সাথে সাথেই আঙ্গুলগুলো বন্ধ করে বুকের কাছে টেনে নিতে হবে। ক্যাচ কয়েক ধরনের হয়।

১. স্লিপ ক্যাচ (Slip Catch)

২. হাই ক্যাচ (High Catch)

৩. গ্রাউন্ড ক্যাচ (Ground Catch)

৪. ফ্ল্যাট ক্যাচ (Flat Catch)।

উইকেট কিপিং-

উইকেট কিপার দলের মধ্যমণি। উইকেট কিপারের দক্ষতার উপর নির্ভর করে দলের জয়লাভ। সেই জন্য দক্ষ উইকেট কিপার হতে হলে এই সব কৌশলের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কিপিং এর গুরুত্বপূর্ণ ৪ বিষয় হলো-

১. ক্রাউচ (Crouch)

২. গ্রোভওয়ার্ক (Glovework)

৩. পজিশনিং (Positioning)

৪. ফুটওয়ার্ক (Footwork)

১. কাউচ (Crouch): (গুটিশুটি মেরে থাকা) দুই পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসতে হবে। চোখ দুটি মাটির সমান্তরালে সামনের দিকে থাকবে। হাত দুটি দুই ইঁদুর মাঝখানে দিয়ে মাটি স্পর্শ করে জোড়া অবস্থায় থাকবে।

২. গ্রোভওয়ার্ক (Glovework): Gloves (হাত মোজা) দুইহাতে গ্লাভস পড়া থাকবে। গ্লাভস সামনের দিকে খোলা অবস্থায় বোলার বরাবর থাকবে।

৩. অবস্থান (Position) : বলের ধরন দেখে উইকেট রক্ষক অবস্থান নিবে। যেমন, স্পিন বলের সময় উইকেটের নিকটে এবং ফাস্ট বলের সময় উইকেটের দূরে অবস্থান নিবে।

৪. পায়ের যাদু (Foot Work): বল আসার অবস্থান বা দিক দেখে উইকেট কিপার তার পা ও শরীরের অবস্থান পরিবর্তন করে যদি বল ডান দিক দিয়ে আসে তাহলে ডান পা সরিয়ে বল ধরবে। অনুরুপভাবে বাম দিক দিকে আসলে বাম পা সরিয়ে বল ধরতে হবে।

| কাজ ১: বোলিং অ্যাকশনের ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে করে দেখাও। কাজ ২: উইকেট কিপারের অবস্থানগুলো মাঠে প্রদর্শন কর। |

ভলিবল খেলার উৎপত্তি হয় আমেরিকায়। ১৮৯৫ সালে উইলিয়াম জি মর্গান এই খেলার প্রচলন করেন। প্রথমে ভলিবল খেলার নাম ছিল 'মিনটোনেট' এবং তখন এই খেলা হতো রাবারের বাডার দিয়ে। ১৯৪৭সালে প্যারিসে ১৩ সদস্য দেশ নিয়ে 'ফিভ' বা আন্তর্জাতিক ভলিবল ফেডারেশন গঠিত হয়। বাংলাদেশেও খেলাটি বহুল প্রচলিত। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন গঠিত হয়।

সাধারণ নিয়মাবলি:

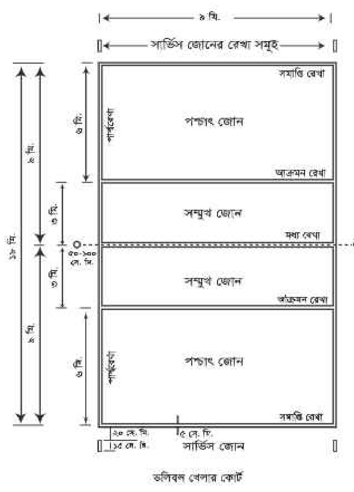

১. ভলিবল খেলার কোর্টের দৈর্ঘ্য ১৮ মিটার ও প্রস্থ ৯ মিটার। কোর্টের সকল দাগের চওড়া ৫ সেন্টিমিটার। কোর্টের দুটি পার্শ্বরেখা ও দুটি প্রান্তরেখা থাকে এবং প্রত্যেকটি রেখাই কোর্টের অন্তর্ভুক্ত।

২. মধ্যরেখার সমান্তরাল করে উভয় পাশে ৩ মিটার দূরে দুটি রেখা টানা হয়। এটাকে আক্রমণ রেখা বলে।

৩. প্রান্তরেখার পেছনে ৯ মিটার এলাকাটাই সার্ভিস অঞ্চল।

৪. মধ্যরেখার লাইন বরাবর পার্শ্ব রেখার ৫০ সে.মি. থেকে ১ মিটার দূরে দুপাশে ২.৫৫ মিটার উচ্চতায় দুটি গোলাকার ও মসৃণ দন্ডের সাথে ১ মিটার চওড়া ৯.৫০ মিটার লম্বা জাল টানানো হয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে জালের উচ্চতা হবে ২.৪৩ মিটার এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ২.২৪ মিটার।

জালের দুইধারে পার্শ্বরেখার বরাবরে ১ মিটার লম্বা ও ৫ সে.মি. চওড়া দুটি ফিতা লাগানো থাকবে। ফিতার বাইরের পার্শ্ব দিয়ে খাড়াভাবে লাগানো ১.৮০ মিটার লম্বা ও ১০ মিলিমিটার চওড়া দুটি দণ্ড থাকবে। এই দুটি দণ্ডকে অ্যান্টিনা বলে। দণ্ড দুটি ৮০ সেন্টিমিটার জালের উপরে থাকবে। সম্পূর্ণ দণ্ড দুটি পর্যায়ক্রমে সাদা ও লাগ রঙের হবে।

৫. ১২জন খেলোয়াড় নিয়ে একটি দল গঠিত হবে। মাঠে ৬জন খেলোয়াড় নিয়ে খেলতে হবে। প্রতি সেটে সর্বাধিক ৬জন খেলোয়াড় বদল করা যাবে।

৬. খেলা আরম্ভের সময় সামনের সারিতে ৩জন ও পেছনের সারিতে ৩ জন খেলোয়াড় দাঁড়াবে।

৭. টস বিজয়ী দল হয় সার্ভিস করবে বা কোর্ট পছন্দ করবে।

৮. সার্ভিস অঞ্চলে দাঁড়িয়ে বলকে শূন্যে তুলে আঘাত করে সার্ভিস করতে হয়। বলটাকে আঘাত করার পরই সার্ভার কোর্টে প্রবেশ করতে পারবে।

৯. রিসিভিং দল যখনই একটি সার্ভিস লাভ করবে, তখন ঐ দলের সকল খেলোয়াড় ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরে একবার তাদের অবস্থান পরিবর্তন করবে। এটাকে রোটেশন পদ্ধতি বলে।

১০. ভলিবল প্রতিযোগিতায় ৫টি সেটের মধ্যে যে দল ৩টি সেটে জয়লাভ করবে সে দলই বিজয়ী হবে।

১১. খেলা চলাকালীন বলকে বিপক্ষের কোর্টে পাঠানোর জন্য একদল সর্বাধিক তিনবার বলটিতে স্পর্শ বা আঘাত করতে পারবে। তবে ব্লকের সময় যদি কোনো স্পর্শ হয়, সেটাকে এই তিনবারের মধ্যে গণনা করা হবে না।

১২. একজন খেলোয়াড় পরপর দুইবার বলে স্পর্শ করতে পারবে না।

১৩. শরীরের যেকোনো অংশ দিয়ে বলে আঘাত করতে পারবে।

১৪. সার্ভিসের বল যদি নেট স্পর্শ করে বিপক্ষ কোর্টে যায় তাহলে সঠিক বলে ধরা হয়।

১৫. বিপক্ষ দলের কোর্টে বল থাকাকালীন নেটের উপর দিয়ে সেই বলকে আঘাত করা যাবে না।

১৬. পেছনের সারির খেলোয়াড়রা কখনই আক্রমণ করতে এসে জালের উপরের লাইনের উচ্চতায় বলকে ফেরত পাঠাতে পারবে না ও ব্লক করতে পারবে না।

১৭. যে দল ভুল করবে সে দল সার্ভিস হারাবে এবং অপর পক্ষ সার্ভিস ও একটি পয়েন্ট লাভ করবে।

১৮. যে দল আগে কমপক্ষে ২ পয়েন্টের ব্যবধানে ২৫ পয়েন্ট অর্জন করবে, সে দল সেট বিজয়ী হবে। যদি উভয় দলের পয়েন্ট ২৪-২৪ হয় তাহলে এক্ষেত্রে ডিউস হবে এবং ২ পয়েন্টের ব্যবধান না হওয়া পর্যন্ত খেলা চলতে থাকবে। এভাবে প্রথম থেকে চতুর্থ সেট পর্যন্ত চলবে। পঞ্চম সেটে যে দল আগে ২ পয়েন্টের ব্যবধানে ১৫ পয়েন্ট অর্জন করবে, সে দল বিজয়ী হবে। আর যদি উভয় দলের পয়েন্ট ১৪-১৪ হয়, তাহলে ২ পয়েন্টের ব্যবধান না হওয়া পর্যন্ত খেলা চলতে থাকবে।

কলাকৌশল

সার্ভিস- সাধারণত সার্ভিস দুইভাবে করা যায়-

১. কাঁধের নিচে হাত এনে সার্ভিস করা (আন্ডার আর্ম সার্ভিস)।

ক. এক পা সামনে ও এক পা পেছনে রেখে ডান হাঁটু সামান্য ভেঙে পেছনের পায়ে দেহের ওজন রেখে দাঁড়াতে হবে।

খ. সুবিধাজনক হাতের তালুতে বল নিয়ে বিপরীত হাতকে সোজা রেখে পেছনের দিকে নিয়ে যেতে হবে।

গ. সুবিধাজনক হাতের বলকে ওপরে শূন্যে তুলে দিয়ে বিপরীত হাতের তালু কিংবা হাতের উপরিভাগ দিয়ে বলে আঘাত করতে হবে।

ঘ. বলে আঘাত করার পর ফলো থু করার জন্য অর্থাৎ সামনে ঝুঁকে পড়ার কারণে শরীরের ওজন সামনের পায়ে নিয়ে যেতে হবে।

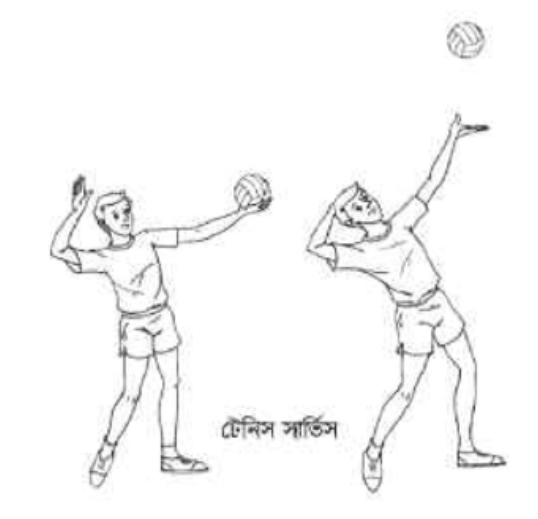

২. কাঁধের ওপরে বল তুলে সার্ভিস করা (টেনিস সার্ভিস)

ক. সার্ভিস অঞ্চলে পা দুটোকে আড়াআড়ি করে দুই পায়ের উপর শরীরের সমান ওজন রেখে দাঁড়াতে হবে।

খ. ডান হাতি খেলোয়াড়ের জন্য বাঁ হাতের তালুতে বল রেখে প্রায় ১ মিটার উঁচুতে বলটাকে ছুড়ে দিতে হবে।

গ. বলটা নিচের দিকে নামার সময় ডান হাতের তালু দিয়ে বলটাকে সজোরে আঘাত করতে হবে।

৩. পাস (Pass) করা- সাধারণত দুভাবে পাস করা যায়-

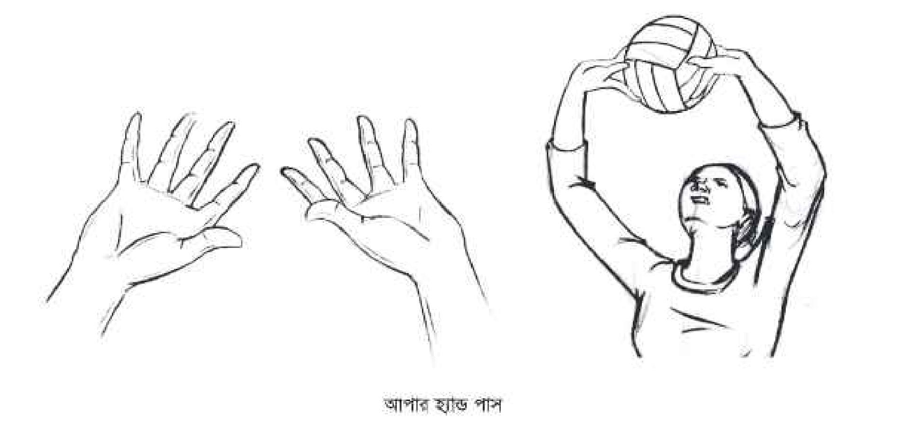

১. দুহাত মাথার ওপর নিয়ে পাস করা

(Upper hand pass):

ক. বলটিকে সব সময় আঙ্গুলের প্রথম গাঁট ও শেষ প্রান্তের মাঝখানের অংশ দিয়ে স্পর্শ করতে হবে।

খ. হাতের কনুই দুটো কাঁধ বরাবর রাখতে হবে, যাতে ঠিক কপালের সামনে থেকে খেলা যায়।

গ. হাঁটু দুটো ভেঙে দুপায়ের উপর সমান ভর রেখে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে দাঁড়াতে হবে।

ঘ. বলের ঠিক পেছনে ও নিচের দিকে আঘাত করে সামনে ওপরের দিকে ঠেলে দিতে হবে এবং হাঁটু সোজা করে দাঁড়াতে হবে।

২. কনুই কাঁধের নিচে এনে পাস করা (Under arm pass)

ক. বুড়ো আঙুল বাদে অন্য আঙ্গুলগুলো দিয়ে দুহাতের আঙুলগুলোকে জড়িয়ে ধরে তার উপর বুড়ো আঙুল দুটোকে পাশাপাশি রাখতে হবে।

খ. কনুই দুটোকে এমনভাবে রাখতে হবে, যাতে কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত হাতের অংশটা পাশাপাশি থাকে।

গ. দুই হাঁটু ভেঙে কোমর নিচু করে বলের নিচে শরীরকে নিয়ে যেতে হবে।

ঘ. কনুই এর কিছুটা সামনে থেকে কজি পর্যন্ত অংশ দিয়ে বলকে ওপরে উঠাতে হবে এবং শরীর সোজা করতে হবে।

| কাজ-১: আন্ডার আর্ম সার্ভিস প্রদর্শন করে দেখাও। কাজ-২: টেনিস সার্ভিসের কৌশলগুলো প্রদর্শন কর। |

খেলাধুলার ক্ষেত্রে দৌড়, ঝাঁপ ও নিক্ষেপকে এক কথায় অ্যাথলেটিক্স বলা হয়।

৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়: সাধারণত ৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়কে মধ্যম দূরত্বের দৌড় বলে। এ দৌড়ের জন্য প্রয়োজন হয় ২০০ মিটার অথবা ৪০০ মিটার অ্যাথলেটিক ট্র্যাক। ট্র্যাকে লেনের সংখ্যা আটটি, তবে স্কুলে কমপক্ষে ছয়টি লেন থাকে। সর্ববামের লেনকে ১ নম্বর লেন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দৌড়ের সময় শরীরের বাম পার্শ্বকে মাঠের ভিতরের দিকে রেখে দৌড়াতে হয়। এই দৌড়ে স্ট্যাগার্ড ব্যবহার করতে হয়। দৌড়ের দূরত্বে সমতা আনার জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তাকে স্ট্যাগার্ড বলে। মনে রাখতে হবে, মধ্যম দূরত্বের দৌড়ে শরীরের সম্পূর্ণ শক্তি একসাথে ব্যয় করতে হয় না। দৌড়ানোর শক্তিকে গোটা দূরত্বে ভাগ করে নিতে হয়। অর্ধেক বা তিন ভাগের একভাগ দূরত্বে সব শক্তি শেষ করে দিলে আর শেষ প্রান্তে যাওয়া যাবে না। সম্পূর্ণ দূরত্বে শক্তি বণ্টন ক্ষমতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম ২০০ মিটার এবং দ্বিতীয় ২০০ মিটার দৌড়ানোর জন্য নেয়া সময়ের ব্যবধান ২ থেকে ৫ সেকেন্ডের বেশি হওয়া উচিত নয়। ছোটো দূরত্বের দৌড় আরম্ভের কায়দায় ৪০০ মিটার ও ৮০০ মিটার দৌড় আরম্ভ করার পর আরম্ভ সময়ের গতিবেগ সর্বোচ্চ গতিবেগের চেয়ে সামান্য কম হবে। শেষ চক্কর দৌড়ানোর সময় ২ থেকে ৩ মিটারের বেশি ব্যবধান রাখবে না। মধ্যম দূরত্বের দৌড়ে পায়ের কদম ছোট দৌড়ের চেয়ে বড়ো হবে।

১০০ ৪ মিটার রিলে দৌড় এই রিলে বা যুক্তদৌড়ে প্রত্যেক দলে চারজন রানার থাকে। প্রত্যেককে ১০০ মিটার করে দৌড়ে সম্পূর্ণ দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। এ দৌড়ের আরম্ভ কৌশল স্প্রিন্টের অনুরূপ। তবে অতিরিক্ত কৌশল হচ্ছে-

ক. দৌড়ের সময় ব্যাটন বা কাঠি বদল করার জন্য হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিতে হবে।

খ. যাকে ব্যাটন দেবে তার বুড়ো আঙুলের দ্বারা তৈরি 'ভি' স্থানে কাঠিটি পৌঁছে দিতে হবে।

গ. ব্যাটন হাতে স্পর্শ করার সাথে সাথে ধরে ফেলতে হবে এবং বাঁ হাতে নিয়ে যেতে হবে।

ঘ. ব্যাটন দেওয়া-নেওয়ার সময় উভয়ের দৌড়ের গতি সমান থাকবে।

| কাজ-১: ৪০০ মিটার, ৮০০ মিটার এবং রিলে দৌড়ের আরম্ভ ও সমাপ্ত করার কৌশল প্রদর্শন কর। কাজ-২: রিলে দৌড়ের কাঠি বদল কীভাবে করতে হয়, তা মাঠে প্রদর্শন কর। |

প্রস্তুতি- ওয়ার্ম আপ বা শরীর গরম ও বিশেষ কিছু ব্যায়ামের মাধ্যমে অ্যাথলেট শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেবে।

নিয়মাবলি

ক. লাফ দেবার জায়গা থেকে ১৬-২০ ধাপ দৌড়ে এসে সুবিধামতো বাম বা ডান পায়ের উপর ভর করে টেক অফ বোর্ডের উপর থেকে লাফ দিতে হবে।

খ. টেক অফ বোর্ডের দৈর্ঘ্য ১.২১-১.২২ মিটার, প্রস্থ ২০ সে.মি. (২ মিলিমিটার কমবেশি হতে পারে), উচ্চতা ১০ সে.মি.। রং সাদা।

গ. অ্যাপ্রোচ রানের দ্রুতগতি বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে সাহায্য করে।

ঘ. উভয় পায়ের ওপর একই সাথে অবতরণ করা।

ঙ. মাটিতে অর্থাৎ জাম্পিং পিটে অবতরণ করার সময় হাঁটু 'দ' এর মতো ভাঁজ করে থাকবে যাতে থুতনি হাঁটুতে না লাগে। মাথা সামনে ঝুঁকানো থাকবে।

চ. জাম্পিং পিট- টেক অফ বোর্ড থেকে ল্যান্ডিং এরিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ১০ মিটার। টেক অফ বোর্ড থেকে ল্যান্ডিং এরিয়ার আরম্ভ পর্যন্ত ১-৩ মিটার। প্রস্থ ২.৭৫-৩.০০ মিটার এবং গভীরতা ৩০ সেন্টিমিটার।

কলাকৌশল: দীর্ঘ লাফের মধ্যে সাধারণভাবে চারটি অংশ রয়েছে। প্রথম টেক অফ নেবার জন্য দৌড়, দ্বিতীয় টেক অফ, তৃতীয় শূন্যে অবস্থান এবং শেষে জাম্পিং পিটে অবতরণ।

দৌড়ে আসা (অ্যাপ্রোচ রান)-টেক অফ নেওয়ার জন্য দৌড় ও নির্ভুল পদক্ষেপের উপর লাফের কৃতকার্যতা বিশেষভাবে নির্ভর করে। সাধ্যমতো অতি দ্রুততার সাথে দৌড়ে টেক অফ বোর্ডের কাছে আসতে হবে। আগে থেকে নিজের পদক্ষেপ ঠিক করে নিতে হবে।

মাটি থেকে ওপরে উঠা (টেক অফ)- মাটি থেকে ওপরে ওঠার জন্য টেক অফ বোর্ডকে পায়ের পাতার সাহায্যে

(যে পা দিয়ে মাটি ছাড়া হবে) সজোরে ধাক্কা দিয়ে উপরে উঠতে হবে। ধাক্কা দেওয়ার সময় হাঁটুর সন্ধি সামান্য ভাঙা থাকবে। তারপর পা সম্পূর্ণ সোজা করে নিতে হবে এবং একই সাথে বিপরীত হাঁটু ভেঙে দুলিয়ে সামনে পূর্বে নেওয়া পায়ের সমান করতে হবে।

শূন্যে অবস্থান (ফ্লাইট)- দেহ উপরে ওঠাবার জন্য হাঁটু টাক করা ('দ' এর মতো), ঝাঁকুনি দিয়ে খুব জোরে পা ছোড়া (হিচ কিক), কোমর দুলিয়ে ও হাত জোরে সামনে দুলিয়ে জাম্পিং পিটে অবতরণ করতে হবে।

অবতরণ (ল্যান্ডিং)- পা জাম্পিং পিটে পড়ামাত্র শরীর সামনে ঝাঁকুনি দিয়ে গড়িয়ে সামনে চলে আসতে হবে।

গোলক নিক্ষেপকে ইংরেজিতে শটপুট বলে। প্রাচীনকালে পাথর নিক্ষেপের প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে এটা লৌহগোলক নিক্ষেপে পরিণত হয়েছে।

নিয়মাবলি

ক. গোলকের ওজন পুরুষের জন্য ৭.২৬ কেজি এবং মহিলাদের জন্য ৪ কেজি। ব্যাস যথাক্রমে ১১-১৩ সেন্টিমিটার ও ৯.৫-১১ সেন্টিমিটার।

খ. গোলক নিক্ষেপের বৃত্তের ব্যাস ২.১৩৫ মিটার। বৃত্তের মাঝ বরাবর বর্ধিত দাগ ৭৫ সেন্টিমিটার।

গ. শটপুটের ল্যান্ডিং অ্যাঙ্গেল ৩৪.৯২ ডিগ্রি।

ঘ. বৃত্তের ভিতর থেকে ৩৪.৯২° সেকটরের মধ্যে নিক্ষেপ করে গোলকটি ফেলতে হবে।

ঙ. প্রত্যেকে তিনটি করে নিক্ষেপের সুযোগ পাবে।

নিক্ষেপের কৌশল: শেখার সুবিধার জন্য কৌশলগুলো নিচে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো:

১। গোলক ধরা

(ক) গোলক হাতের তালু দিয়ে না ধরে আঙ্গুলের গোড়াসহ সম্পূর্ণ দিয়ে ধরতে হবে।

(খ) বুড়ো ও কড়ে আঙুল দিয়ে বলের দুই পাশ ধরে রাখতে হবে, যাতে গড়িয়ে না পড়ে।

২। গোলক কাঁধের উপর রাখা

(ক) গোলকটি গলা ও কাঁধের মিলনস্থলে খাঁজের মধ্যে ঠেলে রাখতে হবে, যাতে গোলকের ভার রাখা যায়।

(খ) ডান হাতের কনুই ডান পাশে খানিকটা উঁচুতে রাখতে হবে।

৩। প্রারম্ভিক অবস্থান

(ক) যেদিকে গোলক ছুড়বে তার বিপরীত দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে।

(খ) ডান পা সামনে বা বাম পায়ের পাতাকে পিছনে নিয়ে ডান পায়ের গোড়ালির কাছে রাখতে হবে।

৪। স্থান পরিবর্তন

(ক) কোমর থেকে উপরের শরীরটাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দ্রুত বাম পা-কে পিছনে উপরের দিকে দুলিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

(খ) ডান পায়ের গোড়ালি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে সম্পূর্ণ শরীরটা পিছনের দিকে ঠেলে নিতে হবে।

(গ) এই অবস্থায় লাফানো উচিত নয়।

৫। নিক্ষেপের অবস্থান

(ক) বাম পায়ের হাঁটু না ভেঙে সোজা করে থামের (খুঁটির) মতো রাখতে হবে।

(খ) ডান পায়ের হাঁটু ভেঙে কোমর থেকে উপরের শরীরটাকে পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে।

(গ) দৃষ্টি পিছনের দিকে রাখবে।

৬। গোলককে ঠেলে দেওয়ার ভঙ্গী

(ক) গোলক শূন্যে ঠেলে দেওয়ার সময় ডান হাতের কনুই কখনো নিচের দিকে নামাবে না।

(খ) গোলকটি আঙুল দিয়ে বাইরের দিকে প্রবল শক্তিতে ঠেলে দিতে হবে।

৭। গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ

(ক) গোলক নিক্ষেপের পর সামনের দিকে ঝুঁকে যাওয়া শরীরের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পিছনের ডান পা কে সামনে নিয়ে হাঁটু ভেঙে দেহটাকে একটু নামিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

| কাজ-১: গোলক ছোড়ার কৌশলগুলো মাঠে প্রদর্শন কর। |

উচ্চ লাফকে ইংরেজিতে হাইজাম্প বলে। উচ্চ লাফ দেওয়ার ল্যান্ডিং এরিয়ার দৈর্ঘ্য ৫ মিটার, প্রস্থ ৩ মিটার এবং উচ্চতা ৬০ সেন্টিমিটার। ক্রসবারের দৈর্ঘ্য ৪ মিটার, ওজন ২ কেজি এবং ব্যাস ২৯-৩১ মিলিমিটার। বিভিন্ন পদ্ধতিতে উচ্চ লাফ দেওয়া যায়। যেমন:

ক. সিজার কাট,

খ. বেলি রোল,

গ. ফসবেরি ফ্লপ

ক. সিজার কাট

১. দৌড়ে আসা (অ্যাপ্রোচ রান)- ৩০°-৪৫° ডিগ্রি কোণ করে বারের দিকে দৌড়ে আসবে। ৮ বা ৯টি বড়ো বড়ো পদক্ষেপ নেবে। শেষের ২ বা ৩টি পদক্ষেপ দ্রুত হবে।

২. মাটি ছেড়ে উঠা- (টেক অফ) যে পায়ে ভর করে উপরে উঠবে অর্থাৎ টেক অফ ফুট ক্রসবার থেকে এক ফুট দূরে রাখবে। বিপরীত পা সজোরে উপরে কিক করবে।

৩. ক্রসবার অতিক্রম করা- (ক্রসবার ক্লিয়ারেন্স)-কিক করা পা হাঁটু ভেঙে ক্রসবারের উপর আনার সাথে সাথে টেক অফ ফুটও একইভাবে আনতে হবে। ক্রসবারের ঠিক উপরে শরীরকে বসার মতো ভঙ্গিতে রাখতে হবে।

৪. মাটিতে নামা (ল্যান্ডিং)-দুই পায়েই অবতরণ করবে। তবে টেক অফ নেয়া পায়ের বিপরীত পা আগে জ্যাম্পিং পিট স্পর্শ করবে।

খ. বেলি রোল

১. দৌড়ে আসা (অ্যাপ্রোচ রান) ৪৫° কোণ করে ক্রসবারের দিকে দৌড়ে আসবে। দৌড়ে আসার জন্য ৭ বা ৮টি বড়ো বড়ো পদক্ষেপ নিবে। শেষের তিনটি পদক্ষেপ দ্রুত হবে।

২. মাটি ছেড়ে উঠা (টেক অফ)-যে পায়ে ভর করে উপরে উঠবে অর্থাৎ টেক অফ ফুট ক্রসবার থেকে এক ফুট দূরে ফেলতে হবে। অন্য পা সজোরে উপরে কিক করবে।

৩. ক্রসবার অতিক্রম করা (ক্রসবার ক্লিয়ারেন্স)-কোমর ক্রসবারের উপরে উঠলে শরীর ঘোরাতে হবে। ঘোরাবার সময় পেট ক্রসবারের খুবই কাছে থাকবে। এ সময় শরীর উপুড় অবস্থায় ক্রসবারের সমান্তরালে থাকবে।

৪. মাটিতে নামা (ল্যান্ডিং)- যে পায়ে টেক অফ নেবে, তার বিপরীত পা এবং দুই হাতের উপর ভর করে অবতরণ করবে।

গ. ফসবেরি ফ্লপ

১৯৬৮ সালে মেক্সিকো অলিম্পিকে আমেরিকার ডিক ফসবেরি এক নতুন পদ্ধতিতে উঁচু লাফ দিয়ে সোনার মেডেল পান এবং তখন থেকেই তার নাম অনুসারে ফসবেরি ফ্লপের প্রচলন। এই পদ্ধতির বিশেষত্ব হলো, যে পা ক্রসবার থেকে দূরে থাকে, সে পা দিয়ে মাটি ছেড়ে উপরে ওঠা হয় এবং ক্রসবারের উপর দেহটা ক্রসবারের সমান্তরাল থাকে ও পিঠটা ক্রসবারের কাছাকাছি থাকে। এই পদ্ধতির সব থেকে সুবিধা হলো যে শরীরের ভরকেন্দ্র জমি থেকে খুব অল্প তুলেই ক্রসবারকে অনায়াসে ডিঙ্গিয়ে যাওয়া যায়। যেহেতু পিঠের উপর ভর করে নামতে হয়, সেজন্য নিজের নিরাপত্তার কথা সবার আগে চিন্তা করতে হবে। তাই ফোমের ম্যাট ছাড়া কখনই এই লাফ অনুশীলন করা উচিত নয়।

১. দৌড়ে আসা (অ্যাপ্রোচ রান)- ক্রসবারের সাথে ৯০° কোণ করে দাঁড়িয়ে দৌড় আরম্ভ করে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে ক্রসবারের কাছে আসতে হয়। শেষের দুটি পদক্ষেপে দেহের ভরকেন্দ্রকে একটু নামিয়ে নিতে হয়।

২. মাটি ছেড়ে উঠা (টেক অফ)- মধ্য শরীরটাকে খানিকটা পিছন দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে যে পা দিয়ে মাটি ছাড়া হবে, সে পা-টাকে দেহের ভরকেন্দ্রের সামনে রাখতে হবে। যখনই ভরকেন্দ্রটি টেক অফ নেওয়া পায়ের উপর আসবে, তখনই সেই পা-টাকে হাঁটু সন্ধিতে ভেঙে নিয়ে দ্রুত ও জোরের সাথে উপরের দিকে উঠাতে হবে। একই সাথে অপর পাটাকে দুলিয়ে উপরে ডান কাঁধের লাইনে নিয়ে যেতে হবে, তার ফলে পিঠটা ক্রসবারের দিকে চলে আসবে।

৩. ক্রসবার অতিক্রম করা (ক্রসবার ক্লিয়ারেন্স)- যেই মাত্র দেহ মাটি ছেড়ে উপরে উঠবে, সাথে সাথে হাত দুটো পাশের দিকে দেহের সমান্তরালে এনে মাথা, মধ্য শরীর ও কোমরের নিম্নাংশকে ক্রসবারের উপর দিয়ে অতিক্রম করাতে হবে।

৪. মাটিতে নামা (ল্যান্ডিং)- হাত ও পা দুটোকে উপরে তুলে দিয়ে পিঠের সাহায্যে ম্যাটের উপর গড়িয়ে যেতে

| কাজ-১: ফসবেরি ফ্লপ কৌশলটির বিভিন্ন ধাপ প্রদর্শন করে দেখাও। |

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন খেলাটি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সাফ গেমসে প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়?

ক. হকি

খ. বাস্কেটবল

গ. কাবাডি

ঘ. টেনিস

২. 'রোটেশন' পদ্ধতিতে কোন খেলায় খেলোয়াড়গণ তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেন?

ক. ব্যাডমিন্টন

খ. ভলিবল

গ. হাডুডু

ঘ. হকি

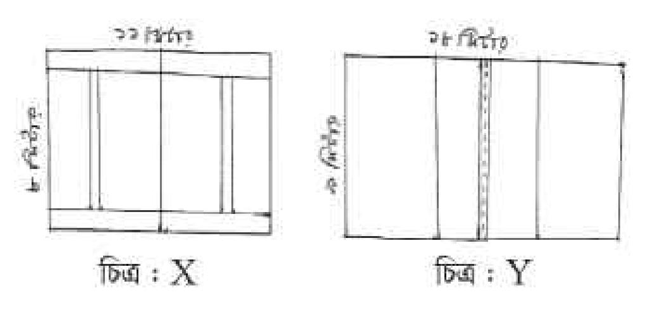

নিচের চিত্র দুটি লক্ষ্য করে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩. 'X' চিত্রের সাথে কোন শব্দটি সম্পর্কিত?

ক. রোটেশন

খ.স্ম্যাশ

গ. স্ট্রাগল

ঘ. অফসাইড

৪. 'X' ও 'Y' চিত্রের খেলার সাথে কোন বাক্যটি সামঞ্জস্যপূর্ণ?

ক. 'X' দেশি খেলা ও 'Y' বিদেশি খেলা

খ. 'X' বিদেশি খেলা ও 'Y' দেশি খেলা

গ. 'X' খেলায় সার্ভিস জোন ও 'Y' খেলায় লবি থাকে কাবাডি

ঘ. 'X' খেলায় রোটেশন ও 'Y' খেলায় লোনা হয়

৫. অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাকে স্ট্যাগার্ড ব্যবহার করা হয় কেন?

ক. দৌড়ের গতিবেগ বৃদ্ধির জন্য

খ. সময়ের ব্যবধান কমানোর জন্য

গ. খেলোয়াড়দের দৌড়ের দূরত্ব সমান করার জন্য

ঘ. সম্পূর্ণ দূরত্বে শক্তি বণ্টনের সুবিধার জন্য

৬. দীর্ঘ লাফ প্রতিযোগিতায়-

i. মাটি থেকে উপরে উঠার সময় টেক অফ বোর্ড ব্যবহার করা হয়

ii. বাম পায়ের পাতাকে পিছনে নিয়ে ডান পায়ের গোড়ালির কাছে রাখা হয়

iii. আগে থেকে নিজের পদক্ষেপ ঠিক করে নিতে হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বিদ্যালয়ের আন্তঃহাউস ফুটবল খেলায় আক্রমন ভাগের খেলোয়াড় ইমন রক্ষণভাগের খেলোয়াড় আরাফকে প্রচন্ড ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। এতে আরাফের হাতে লেগে বল গোললাইন অতিক্রম করে। রেফারির কাছে আক্রমন ভাগের খেলোয়াড়গণ গোলের আবেদন করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

৭. রেফারি গোলের আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন কেন?

ক. গোলের আগে ইমন অফসাইড করেছিল

খ. গোলের আগে ইমন ফাউল করেছিল

গ. আরাফের হাতের ছোঁয়ায় গোল হয়েছিল

ঘ. ইমন পেনাল্টি এরিয়ার ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল

৮. পরবর্তীতে রেফারি কোন সিদ্ধান্ত দিয়েছিল?

ক. ইমনকে ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক দিয়েছিল

খ. আরাফকে ডাইরেক্ট ফ্রি কিক দিয়েছিল

গ. ইমনকে কর্নার কিক দিয়েছিল

ঘ. আরাফকে ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক দিয়েছিল

৯. বিশ্বকাপ ক্রিকেটে কতজন খেলোয়াড় নিয়ে দল গঠন করা হয়?

ক. ১০

খ. ১১

গ. ১৪

ঘ. ১৫

১০. উচ্চ লাফ দেওয়ার ল্যান্ডিং এরিয়ার দৈর্ঘ্য কত মিটার?

ক. ২

খ. ৩

গ. ৪

ঘ. ৫

Read more