জগতের সকল মানুষ এক রকম নয়। কেউ কেউ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সবসময় নিজের মঙ্গলের কথাই চিন্তা করে। এরা সাধারণ মানুষ। আবার কেউ কেউ আছেন এর বিপরীত। তাঁরা অপরের মঙ্গলের কথাও চিন্তা করেন। নিজের ক্ষতি হলেও অপরের মঙ্গল করেন। কেউ কেউ সংসারের সুখ ত্যাগ করে জগতের মঙ্গল সাধন করেন। এঁরা হলেন মহাপুরুষ বা মহীয়সী নারী। এঁদের জীবনচরিতই আদর্শ জীবনচরিত। এঁদের জীবনী থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়তে পারি। এঁদের পথ অনুসরণ করে আমরাও জগতের মঙ্গল করতে পারি। এ অধ্যায়ে এরূপ ছয়জন মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীর বর্ণনা করা হলো। এঁরা হলেন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, স্বামী বিবেকানন্দ, মা সারদা দেবী, সাধক রামপ্রসাদ এবং প্রভু জগদ্বন্ধু।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শৈশবেই অসুরদের হাত থেকে গোকুলের শিশুদের রক্ষা করেছেন। মথুরার অত্যাচারী রাজা কংস তাঁকে হত্যা করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পারেননি। তাঁর হাত থেকে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বাঁচিয়েছেন, গোকুলের অন্য শিশুদেরও বাঁচিয়েছেন। এতে কংস আরো হিংস্র হয়ে ওঠেন। তিনি গোকুলের লোকদের ওপর অত্যাচার আরো বাড়িয়ে দেন। তাই একদিন গোপেরা যুক্তি করে গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবনে চলে যান। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামও সঙ্গে যান। সেখানে কৃষ্ণ হন গোপবালকদের দলপতি।

কিন্তু গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবনে গেলে কী হবে? কংস কৃষ্ণকে মারবেনই। তাই তিনি একের পর এক অনুচর পাঠিয়েছেন বৃন্দাবনে। কৃষ্ণকে মারার জন্য। অনুচরেরা বিভিন্ন ছদ্মবেশে বৃন্দাবনে গেছে। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিব্য জ্ঞানবলে তা জানতে পেরে সবাইকে হত্যা করেছেন। ফলে তিনিও রক্ষা পেয়েছেন এবং অন্য গোপবালকেরাও রক্ষা পেয়েছে।

তাঁর বাল্য ও কৈশোরজীবনের কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো -

একদিন শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং অন্যান্য গোপবালকেরা গরু চরাচ্ছিলেন। তখন কংসের এক অনুচর বাছুরের রূপ ধরে কৃষ্ণকে মারতে এলো। কেউ যাতে বুঝতে না পারে তাই সে গরু-বাছুরের সঙ্গে মিশে গেল। কিন্তু কৃষ্ণ ঠিকই তাকে চিনতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বৎসাসুরের লেজ ও দু-পা ধরে জোরে এক গাছের ওপর আছড়ে ফেলেন। ফলে বৎসাসুর মারা যায়।

বৎসাসুর মারা গেলে কংস কৃষ্ণকে মারার জন্য বকাসুরকে পাঠালেন। একদিন গোপবালকেরা যমুনা নদীর তীরে খেলছিল। শ্রীকৃষ্ণও তাদের সঙ্গে ছিলেন। গোপবালকেরা নদীর তীরে প্রকাণ্ড এক বক পাখি দেখতে পেল। কৃষ্ণ তার নিকট যেতেই বকাসুর তাঁকে গ্রাস করতে এগিয়ে এল। কৃষ্ণ তখন তার বিরাট ঠোঁটদুটো ধরে বিদীর্ণ করে ফেললেন। বকাসুর মারা গেল।

অঘাসুর হলো পূতনা রাক্ষসীর ভাই। কংস তাকে ডেকে বললেন, 'কৃষ্ণ তোমার বোনকে হত্যা করেছে। তুমি এর প্রতিশোধ নাও।' অঘাসুর সম্মত হয়ে বৃন্দাবনে চলে গেল।

একদিন কৃষ্ণসহ গোপবালকেরা এক বনের ধারে খেলছিল। অঘাসুর আগে থেকেই সেখানে গিয়ে অজগরের রূপ ধরল এবং বিরাট হাঁ করে চুপচাপ পড়ে রইল। গোপবালকেরা বুঝতে পারেনি। তারা মনে করেছে কোনো গিরিগুহা হবে। তাই তারা অজগরের মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিন্তু কৃষ্ণ কাছে এসে বুঝতে পারলেন এ গিরিগুহা নয়। অজগররূপী কোনো অসুর। তখন তিনি অজগরের মুখের মধ্যে গিয়ে এমনভাবে দাঁড়ালেন যে অজগরের শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। ফলে অঘাসুর মারা গেল এবং গোপবালকগণসহ কৃষ্ণ বেঁচে গেলেন।

এভাবে কংস শ্রীকৃষ্ণকে মারার জন্য অরিষ্টাসুর, কেশী দানব ও ব্যোমাসুরকেও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের হাতে সকলেরই মৃত্যু হয়। ফলে গোপবালকেরাসহ তিনিও রক্ষা পান।

| একক কাজ: শ্রীকৃষ্ণ কেন বৎসাসুর ও বকাসুরকে বধ করেছিলেন? |

এছাড়া ঐ বয়সে শ্রীকৃষ্ণ আরো অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন। যেমন কালীয় দমন, দাবাগ্নি পান, শঙ্খচূড় বধ, গোবর্ধন ধারণ ইত্যাদি।

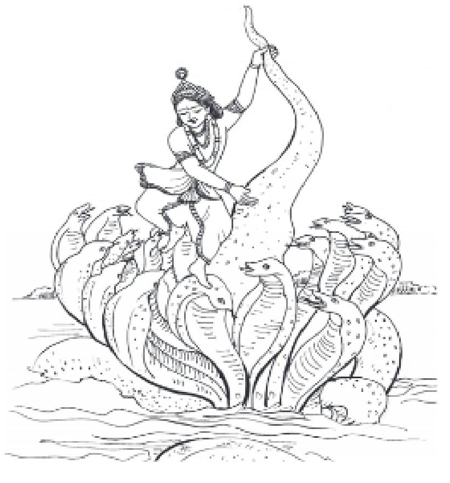

গরুড়ের ভয়ে কালিন্দী হ্রদে আশ্রয় নিয়েছিল কালীয় নামে এক মহাবিষধর সাপ। তার বিষে হ্রদের জল হয়ে গিয়েছিল বিষাক্ত। যে-কেউ ঐ হ্রদের জল পান করলে তৎক্ষণাৎ মারা যেত।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকদের সঙ্গে নিয়ে ঐ হ্রদের পাড়ে খেলছিলেন। তখন তৃষ্ণার্ত হয়ে কয়েকজন বালক হ্রদের জল পান করে। এতে তাদের মৃত্যু হয়। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তারা জীবন ফিরে পায়। কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন, নিশ্চয়ই এই হ্রদে বিষধর কোনো সাপ আছে।

তার বিষেই হ্রদের জল বিষাক্ত হয়েছে। তিনি তখন দিব্যজ্ঞানে কালীয় নাগের কথা জানতে পারেন। কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দেন। আর খাদ্য মনে করে কালীয় নাগ এসে কৃষ্ণকে পেঁচিয়ে ধরে। কৃষ্ণও এমনভাবে কালীয়ের গলা চেপে ধরেন যে তার প্রাণ যায় যায়। তখন কালীয় বুঝতে পারে ইনি সাধারণ লোক নন। স্বয়ং ভগবান। তখন সে ক্ষমা প্রার্থনা করে। কৃষ্ণ তখনই তাঁকে হ্রদ থেকে চলে যেতে বললেন। কালীয় তখন তার মূল আশ্রয় রমণক দ্বীপে ফিরে যায়। এরপর থেকে কালিন্দীর জল আবার পানের যোগ্য হয়।

| একক কাজ: কালিন্দীর বিষাক্ত জল কীভাবে পানযোগ্য হয়ে ওঠে? |

দাবাগ্নি পান

একদিন সকল গোপ মিলে যমুনার তীরে বনভূমিতে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ বনে দাবানল জ্বলে ওঠে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। পালাবার পথ নেই। সবাই বাঁচার জন্য হাহাকার করছে। কৃষ্ণ তখন সকলকে অভয় দেন। তিনি সকলকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান। তারপর ঐশ্বরিক বলে তিনি সেই দাবানল পান করেন। ফলে দাবানল থেকে সকলে রক্ষা পায়।

গোবর্ধন ধারণ

একদিন সকল গোপ মিলে ইন্দ্রপূজার আয়োজন করেছেন। তা দেখে কৃষ্ণ নন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইন্দ্রকে পূজা করছেন কেন, বাবা?' নন্দ বললেন, 'ইন্দ্র বৃষ্টির দেবতা। তিনি বৃষ্টি দেন বলেই তৃণ, তরু-লতা ইত্যাদি জন্মে এবং বৃদ্ধি পায়। তা খেয়ে আমাদের গাভীগুলো হৃষ্টপুষ্ট হয় এবং অনেক দুধ দেয়। তাই আমরা ইন্দ্রপূজা করছি।' কৃষ্ণ বললেন, 'এই গোবর্ধন গিরি তো তৃণ, তরু-লতা ইত্যাদি উৎপাদন করে। তা খেয়ে আমাদের গরুগুলো হৃষ্টপুষ্ট হয়। তাই আসুন আমরা গোবর্ধন গিরির পূজা করি।'

কৃষ্ণ ইতিপূর্বে অনেক অসাধ্য সাধন করেছেন। অনেক বিপদ থেকে গোপদের রক্ষা করেছেন। তাই তাঁর কথা কেউ উপেক্ষা করতে পারলেন না। তখন সবাই মিলে বিবিধ উপচারে গোবর্ধন গিরির পূজা করলেন।

এদিকে প্রতিবারের মতো এবারও পূজা না পেয়ে দেবরাজ ইন্দ্র ক্ষেপে গেলেন। তিনি মেঘসমূহকে আদেশ দিলেন তুমুল বজ্র ও বৃষ্টিপাত ঘটাতে। শুরুহলো বজ্র ও বৃষ্টিপাত। সব ভেসে যেতে লাগল। গোপরা কান্নাকাটি শুরু করে দিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুল দ্বারা গোবর্ধন গিরিকে শূন্যে তুলে ধরলেন। সকল গোপ তাদের গরু-বাছুর এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে তার নিচে আশ্রয় নিল। তা দেখে ইন্দ্র বুঝতে পারলেন, স্বয়ং বিষ্ণু কৃষ্ণাবতাররূপে জন্ম নিয়ে এ কাজ করছেন। তখন তিনি লজ্জিত হয়ে কৃষ্ণের কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তারপর আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যায়। গোবর্ধন গিরি ধারণ করার জন্য কৃষ্ণের এক নাম হয় গিরিধারী।

শিক্ষা: শ্রীকৃষ্ণের জীবনী থেকে আমরা এই নৈতিক শিক্ষা পাই যে, ভগবান তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসেন। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের জন্যই তিনি অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন ভগবান হলেও তিনি মানুষের মতোই আচরণ করেন। তাদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করেন। তাদের মঙ্গলের জন্য সম্ভব-অসম্ভব সব কাজই তিনি করে থাকেন। যে-কোনো বিপদ থেকে জীবকে রক্ষা করার জন্য তিনি সামনে এগিয়ে যান।

কৃষ্ণ তাঁর কৈশোরে বৎসরূপী অসুর, অজগররূপী অঘাসুরকে বধ করে যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তা আমাদের সাহসী হতে উদ্বুদ্ধ করে। কালীয় দমনের মধ্য দিয়ে বিষাক্ত অপেয় জলকে সুপেয় করে তোলার মধ্য দিয়ে জনগণের উপকার করেছেন। আবার কালীয় নাগকে হত্যা না করে ক্ষমা করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমার আদর্শও স্থাপন করেছেন। দাবাগ্নি পান ও গোবর্ধন ধারণের মধ্য দিয়ে সমাজের মঙ্গল সাধনের আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে। তাই আমরা তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করব এবং আমরাও তাঁর মতো অন্যের মঙ্গল সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

একক কাজ: ক. শ্রীকৃষ্ণের জীবপ্রেমের শিক্ষাগুলো চিহ্নিত কর। খ. ন্যায় প্রতিষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা ঘটনার আলোকে মূল্যায়ন কর। দলীয় কাজ: ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার প্রয়োগক্ষেত্র চিহ্নিত কর। |

শ্রীচৈতন্য ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতা শচীদেবী। জগন্নাথ মিশ্রের পৈতৃক নিবাস ছিল বাংলাদেশের শ্রীহট্টের (বর্তমান সিলেট) ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে। বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি নবদ্বীপ গিয়েছিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীদেবীকে বিয়ে করে তিনি সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

জগন্নাথ মিশ্রের দুই ছেলে বিশ্বরূপ ও নিমাই। এই নিমাই-ই পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য বা চৈতন্যদেব নামে খ্যাত হন।

নিমাইয়ের অগ্রজ বিশ্বরূপ যৌবনে ঘর ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নিমাইয়ের বয়স যখন দশ-এগার, তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। মা শচীদেবী কনিষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে খুব বিপদে পড়েন। বালক নিমাই ছিলেন খুবই চঞ্চল ও দুরন্ত। তবে খুব মেধাবী। শচীদেবী তাঁকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে ভর্তি করিয়ে দেন। তাঁর মেধা এবং রূপের কারণে সকলেই তাঁকে স্নেহ করতেন। গুরু গঙ্গাদাস এমন একজন ছাত্র পেয়ে খুবই খুশি। নিমাই স্বভাবে চঞ্চল ও দুরন্ত হলে কী হবে? পড়াশুনার বেলায় ছিলেন খুবই নিষ্ঠাবান। তাই অল্পকালের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, অলংকার, স্মৃতি ও ন্যায় শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ষোল বছর বয়সেই তিনি 'পণ্ডিত নিমাই' বলে সারাদেশে পরিচিত হয়ে ওঠেন। এ-সময় তিনি একটি টোল খুলে ছাত্র পড়াতে লাগলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁর অধ্যাপনার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পুত্রের এই খ্যাতিতে মা শচীদেবী খুবই খুশি।

তাঁর মনে আনন্দের ধারা বইতে লাগল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ছেলের বিয়ে দেবেন। কনেও ঠিক হয়ে গেল। পণ্ডিত বল্লভাচার্যের সুলক্ষণা কন্যা লক্ষ্মীদেবী। শচীদেবী তখন একটি অসাধারণ কাজ করলেন। তখনকার নিয়মানুযায়ী তিনি ছেলের বিয়েতে অনেক পণ নিতে পারতেন। কিন্তু পণপ্রথার এই বিষবৃক্ষের মূলে তিনি কুঠারাঘাত করলেন। বিনা পণে তিনি ছেলের বিয়ে দিলেন।

| একক কাজ: শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্যজীবন সম্পর্কে লেখ। |

নিমাই যে কতবড় পণ্ডিত ছিলেন, তা একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়। সে-সময় কাশ্মীরে এক বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন কেশব মিশ্র। তিনি কাশী, কাঞ্চী, নালন্দা প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতদের শাস্ত্রবিচারে পরাজিত করে একদিন নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হন। তিনি সগর্বে পণ্ডিতদের প্রতি ঘোষণা করেন, 'হয় তর্ক বিচার করুন, না হয় জয়পত্র লিখে দিন।' তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা সবাই জানতেন। তাই নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ ভীত হয়ে পড়েন। তখন তরুণ পণ্ডিত নিমাই বিনয়ের সঙ্গে এগিয়ে আসেন। গঙ্গাতীরে দুজনের মধ্যে কুশল বিনিময় হয়। নিমাইয়ের অনুরোধে কেশব পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে শতাধিক শ্লোকে গঙ্গাস্তোত্র রচনা করেন। এরপর নিমাই শুরু করেন তার সমালোচনা। তিনি কোন শ্লোকে কোথায় কী ভুল আছে তা ব্যাখ্যা করেন। নিমাইয়ের সমালোচনা শুনে উপস্থিত পণ্ডিতগণ বিস্মিত হয়ে যান। কেশব মিশ্রও তাঁর ভুল স্বীকার করেন। এ ঘটনার পর নবদ্বীপে নিমাইয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আরো বেড়ে যায়।

নিমাই একবার পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে আসেন। নবদ্বীপে ফিরে গিয়ে শোনেন সর্পাঘাতে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হয়েছে। এতে তিনি খুব আঘাত পান। সংসারের প্রতি তাঁর মন উঠে যায়। ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে ধর্মানুরাগ প্রবল হয়ে ওঠে। এ বিষয়টি বুঝতে পেরে মা শচীদেবী সনাতন পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর আবার বিয়ে দেন।

কয়েক বছর সুখেই কাটে। তারপর একদিন নিমাই যান কাশীধামে। পরলোকগত পিতার আত্মার সদগতি কামনায় পিও দানের জন্য। সেখানে তিনি ঈশ্বরপুরীর নিকট কৃষ্ণনামে দীক্ষা নেন। এতে তাঁর মনে বিরাট পরিবর্তন আসে। নবদ্বীপে ফিরে অধ্যাপনা, সংসারধর্ম সব ছেড়ে দেন। শুধু কৃষ্ণনাম করেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণও তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ, অদ্বৈতাচার্য প্রমুখ। এঁরা তাঁর প্রধান পার্ষদ। তবে নিত্যানন্দ ছিলেন সবচেয়ে কাছের।

অনুসারীদের নিয়ে নিমাই বাড়ি-বাড়ি গিয়ে, এমনকি গ্রামের পথে পথে কৃষ্ণনাম প্রচার করতে থাকেন। এতে অবশ্য অনেকে ক্ষুব্ধ হন। অনেকে বাধাও দেন। জগাই-মাধাই নামে মাতাল দুই ভাই একদিন নিমাই ও নিত্যানন্দকে আক্রমণ করেন। কিন্তু নিমাই প্রেমভক্তি দিয়ে সবাইকে আপন করে নেন। তাঁরা সকলে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে নিমাইয়ের এ প্রেমভক্তির ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন।

এদিকে সংসারের প্রতি নিমাইয়ের মন একেবারেই উঠে যায়। তিনি সংসার ত্যাগ করার কথা ভাবেন। তারপর মাঘমাসের শুক্লপক্ষের এক গভীর রাতে তিনি মা, স্ত্রী এবং ভক্তদের ছেড়ে গৃহত্যাগ করেন। কাটোয়ায় গিয়ে তিনি কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নতুন নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য।

শ্রীচৈতন্য তাঁর প্রেমভক্তির ধর্ম প্রচারের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়ান। পুরী, দাক্ষিণাত্য, বৃন্দাবন, কাশী প্রভৃতি স্থান ঘুরে তিনি জীবনের শেষ আঠার বছর পুরীর নীলাচলে অতিবাহিত করেন। এ-সময় শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট প্রমুখ বিশিষ্ট বৈষ্ণব পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

নীলাচলে অবস্থানকালে শ্রীচৈতন্য প্রায়শই কৃষ্ণনামে উন্মাদ হয়ে থাকতেন। এমনি উন্মাদ অবস্থায় ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে একদিন তিনি জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন। হঠাৎ মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সবাই বাইরে উন্মুখ হয়ে বসে থাকেন। তারপর দরজা খুলে তাঁকে আর দেখা যায় না। ভেতরে শুধু জগন্নাথদেবের মূর্তি। ভক্তদের ধারণা, শ্রীচৈতন্য জগন্নাথদেবের দেহে বিলীন হয়ে গেছেন।

হিন্দুসমাজে তখন বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্যতা প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। শূদ্র ও চণ্ডালদের সবাই ঘৃণা করত। কিন্তু শ্রীচৈতন্য কোনো ভেদাভেদ মানেননি। তাঁর প্রেমভক্তির ধর্মে উচ্চ-নীচ, বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্যতার কোনো স্থান ছিল না। তিনি আচণ্ডালে স্নেহ বিতরণ করেছেন এবং সবাইকে বুকে স্থান দিয়েছেন। নিজে ব্রাহ্মণসন্তান হয়েও চণ্ডালদের সঙ্গে এক সারিতে বসে আহার গ্রহণ করেছেন। এর ফলে হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভেদ ছিল, হানাহানি ছিল, তা বহুলাংশে দূর হয়েছিল। এভাবে তিনি হিন্দুসমাজকে নানা অবক্ষয় থেকে রক্ষা করেছেন। এটা তাঁর একটা বড় অবদান।

শুধু হিন্দুই নয়, তাঁর প্রেমভক্তির কাছে মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি জাতিভেদও ছিল না। সবাইকে তিনি প্রেম দিয়ে আপন করে নিয়েছিলেন। তাই তিনি বলেছেন:

যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছাড়।

কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার ॥

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।

জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥

শিক্ষা: শ্রীচৈতন্যের জীবনী থেকে আমরা যে নৈতিক শিক্ষা পাই, তা হলো পান্ডিত্যের অহংকার করা যাবে না। সব সময় বিনয়ী থাকতে হবে। কেউ আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করলে ভালো ব্যবহার দ্বারা তাকে জয় করতে হবে। মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ করা চলবে না। সবাইকে কৃষ্ণজ্ঞানে সম্মান দিতে হবে। সমাজের কাউকে ঘৃণা করা যাবে না। মানুষ হিসেবে সবাই সমান। সবাইকে সেইভাবে দেখতে হবে। তবেই সমাজের সবাই সুখী হতে পারবে। সমাজটাও সুন্দর হয়ে উঠবে।

একক কাজ: ক. শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ জীবন থেকে নৈতিক শিক্ষাসমূহ চিহ্নিত কর। দলীয় কাজ: শ্রীচৈতন্য দেবের শিক্ষা তোমাদের জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করবে? |

রামপ্রসাদ ছিলেন মাতৃসাধক। ব্রহ্মজ্ঞানে তিনি কালীর সাধনা করতেন। কালীই ছিল তাঁর নিকট ঈশ্বর। হরি, ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা সবই তিনি। তাই রামপ্রসাদ বলেছেন:

কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম

ধর্মাধর্ম সব ভুলেছি।

বাংলা ১১২৭ সনের (১৭২০ খ্রিষ্টাব্দ) আশ্বিন মাসে রামপ্রসাদের জন্ম। পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাতীরে হালিশহর গ্রামে। পিতা রামরাম সেন এবং মাতা সর্বেশ্বরী দেবী।

রামপ্রসাদ বাল্যকাল থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। অল্প বয়সেই তিনি সংস্কৃত, ফার্সি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন।

ষোল বছর বয়সেই তাঁর মধ্যে অসাধারণ কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটে। কিন্তু সংসারের প্রতি তাঁর মন ছিল না। তাই সংসারমুখী করার জন্য তাঁকে বিয়ে করানো হলো। স্ত্রীর নাম শর্বাণী দেবী।

কিন্তু রামপ্রসাদ সংসারমুখী হলেন না। মাতৃসাধনায় তাঁর মনোযোগ আরো বেড়ে গেল। সংসারের প্রতি তিনি আরো উদাসীন হয়ে পড়লেন। এমন সময় তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। ফলে সংসারের সমস্ত দায় এসে পড়ে তাঁর ওপর। তাই অর্থোপার্জনের জন্য তিনি একদিন কোলকাতা যান।

তখন কোলকাতার গরানহাটের জমিদার ছিলেন দুর্গাচরণ মিত্র। রামপ্রসাদ তাঁর জমিদারিতে মুহুরির পদে যোগদান করেন। তাঁর কাজ হিসেব-নিকেশ রাখা। কিন্তু তাঁর মনে সবসময় মায়ের চিন্তা। তাই হিসাবের খাতায় তিনি মাতৃসঙ্গীত বা শ্যামাসঙ্গীত রচনা করে চললেন। এ খবর একদিন জমিদারের কানে গেল। তিনি খাতাসহ রামপ্রসাদকে ডাকালেন। রামপ্রসাদ ভয়ে ভয়ে জমিদারের কাছে গেলেন। চাকরি বুঝি আর থাকবে না। কিন্তু হলো তার বিপরীত। জমিদার রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত পড়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। তিনি বললেন, হিসাব করার জন্য তোমার জন্ম হয়নি। তোমার জন্ম হয়েছে আরো বড় কাজ করার জন্য। তুমি বাড়ি ফিরে যাও। মায়ের সাধনা করো আর শ্যামাসঙ্গীত রচনা করো। তুমি যে ত্রিশ টাকা বেতন পেতে, তা তুমি নিয়মিত পাবে।

এভাবে জমিদার দুর্গাচরণ রামপ্রসাদের মাতৃভক্তি ও সঙ্গীত রচনার প্রতিভাকে সম্মান দেখালেন। রামপ্রসাদ চলে গেলেন তাঁর গ্রাম হালিশহরে। জমিদারের দেয়া টাকায় তাঁর সংসার কোনোমতে চলতে লাগল। আর একমনে তিনি মায়ের সাধনা আর শ্যামাসঙ্গীত রচনা করে চললেন।

| একক কাজ: জমিদার দুর্গাচরণ রামপ্রসাদকে সম্মান দেখিয়েছিলেন কেন? |

রামপ্রসাদ গঙ্গার ঘাটে বসে আপন মনে স্বরচিত শ্যামাসঙ্গীত গাইতেন। তাঁর সুমধুর গান শুনে নৌকার মাঝিদের দাঁড় থেমে যেত। একদিন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা গঙ্গার উপর দিয়ে বজরায় যাচ্ছিলেন। তিনিও বজরা থামিয়ে মন ভরে রামপ্রসাদের গান শোনেন। তাঁর মন অতিশয় তৃপ্ত হয়।

রামপ্রসাদের মাতৃসাধনা ও শ্যামাসঙ্গীতের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ও শুনতে পান এ-কথা। একদিন তিনি স্বয়ং চলে আসেন হালিশহরে। রামপ্রসাদকে অনুরোধ করেন রাজকবি হওয়ার জন্য। কিন্তু মাতৃসাধনা ছাড়া তিনি আর কিছুই চান না। তাই মহারাজার প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। মহারাজা রামপ্রসাদের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কিছু নিষ্কর জমি দান করেন। আর তাঁকে অনুরোধ করেন 'বিদ্যাসুন্দর' নামে একটি কাব্য রচনা করতে। ভক্তকবি রামপ্রসাদ শ্যামা মায়ের অনুগ্রহে যথাসময়ে উক্ত কাব্য রচনা করে তুলে দেন মহারাজার হাতে। মহারাজা তাঁর সভাকবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরকে কাব্যটি পড়তে দেন। ভারতচন্দ্র কাব্যটি পড়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী মহারাজা রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

শ্যামা মা ছিলেন রামপ্রসাদের ধ্যান-জ্ঞান। আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে তিনি শুধু মায়ের কথাই চিন্তা করতেন। অন্য কোনো কিছুর প্রতিই তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি হাতে কাজ করতেন, মুখে শ্যামা মায়ের নাম নিতেন। এই একনিষ্ঠতার কারণে শ্যামা মা-ও তাঁর একান্ত আপনজন হয়ে গিয়েছিলেন। কন্যারূপে তিনি রামপ্রসাদের নিকট ধরা দিয়েছিলেন। ঘটনাটি এরূপ:

একদিন রামপ্রসাদ ঘরের বেড়া বাঁধছিলেন। অপর পাশ থেকে মেয়ে জগদীশ্বরী তাঁকে সাহায্য করছিল। এক সময় বয়সের চাপল্যবশত জগদীশ্বরী খেলতে চলে যায়। তখন মা শ্যামা মেয়ের রূপ ধরে এসে রামপ্রসাদকে কাজে সাহায্য করেন। অনেকক্ষণ পরে জগদীশ্বরী এসে দেখে বাবার বেড়া বাঁধা হয়ে গেছে। সে বাবাকে সব খুলে বলল। তখন রামপ্রসাদ বুঝতে পারলেন শ্যামা মা-ই তার মেয়ের রূপ ধরে এসেছিলেন। রামপ্রসাদ মা-মা বলে ডাকতে লাগলেন। ভক্তিভাবে তাঁর দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

রামপ্রসাদের সাধনা চলতে লাগল। গভীর থেকে গভীরে। রাতদিন তিনি শুধু মায়ের চিন্তায়ই মগ্ন থাকেন। তাঁর এই একনিষ্ঠ সাধনায় একদিন মা এসে দেখা দিলেন। চারদিক আলোকিত করে তিনি রামপ্রসাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। রামপ্রসাদ মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করলেন। তাঁর সাধনা সিদ্ধ হলো। মাতৃরূপে ঈশ্বর সাধনার যে দৃষ্টান্ত রামপ্রসাদ স্থাপন করলেন, তা-ই পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ, বামাক্ষেপা প্রমুখ সাধককে এ সাধনায় উদ্বুদ্ধ করে।

রামপ্রসাদ মাতৃসাধনা করতে গিয়ে যে-সব শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন, তা বাংলা সঙ্গীতজগতে এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর গানগুলো 'রামপ্রসাদী' গান নামে পরিচিত। এর মধ্য দিয়ে যেমন ঈশ্বরসাধনা হয়, তেমনি জন্মদাত্রী মায়ের প্রতিও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। পৃথিবীতে মা হচ্ছেন সন্তানের কাছে সবচেয়ে আপন। এই চিন্তা থেকেই হয়তো রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে মাতৃজ্ঞানে আরাধনা করেছেন। ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে এই মাতৃসাধক ইহলোক ত্যাগ করেন।

শিক্ষা: রামপ্রসাদের জীবনী থেকে আমরা প্রথমেই যে নৈতিক শিক্ষাটি পাই তা হলো, একনিষ্ঠতা। একনিষ্ঠ থাকলে যে-কোনো কাজে সফল হওয়া যায়। দ্বিতীয়ত ঈশ্বরকে মাতৃরূপে সাধনা করলে জন্মদাত্রী মায়ের প্রতিও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। তাই একনিষ্ঠতা শুধু ধর্মচর্চার ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সব কাজেই থাকতে হবে। জাগতিক বিষয়ের প্রতি নির্লোভ হয়ে একনিষ্ঠভাবে আমাদের সব কাজ করতে হবে।

| দলীয় কাজ: সাধক রামপ্রসাদের জীবনের ঘটনাবলি এবং এর শিক্ষা চিহ্নিত কর। |

১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ মে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ডাহাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন প্রভু জগদ্বন্ধু। তাঁর পিতা দীননাথ চক্রবর্তী, মাতা বামাদেবী। বাবা-মার তৃতীয় সন্তান ছিলেন জগদ্বন্ধু। দীননাথের পিতৃনিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার কোমরপুর গ্রামে। পদ্মার ভাঙ্গনে গ্রামটি বিলীন হয়ে গেলে তাঁরা গোবিন্দপুর গ্রামে এসে বসবাস করেন। দীননাথ ছিলেন একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। পান্ডিত্যের জন্য তিনি 'ন্যায়রত্ন' উপাধি পেয়েছিলেন। কর্মোপলক্ষে তিনি মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলেন। সেখানে অতি অল্প বয়সে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। জগদ্বন্ধুর তখন শৈশব অবস্থা। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দীননাথ চলে আসেন স্বগ্রাম গোবিন্দপুরে। তখন জগদ্বন্ধুর লালন-পালনের ভার পড়ে তাঁর জেঠতুত বোন দিগম্বরীর ওপর।

জগদ্বন্ধুর বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। এর কয়েক মাস পর গোবিন্দপুর গ্রামটিও পদ্মার ভাঙ্গনে পড়ে। তখন চক্রবর্তী পরিবার চলে আসে ফরিদপুরের শহরতলি ব্রাহ্মণকান্দায়।

জগদ্বন্ধু ফরিদপুর জেলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি পাবনা শহরে গিয়ে পড়াশোনা করেন। শহরের উপকণ্ঠে ছিল এক প্রাচীন বটগাছ। তার নিচে থাকতেন এক বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ। মানুষ তাঁকে 'ক্ষ্যাপা বাবা' বলে ডাকত। একদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় জগদ্বন্ধুর। জগদ্বন্ধু তাঁকে বলতেন 'বুড়ো শিব'। সময় পেলেই জগদ্বন্ধু তাঁর কাছে যেতেন। এর ফলে দুজনের মধ্যে ভাব হয়ে যায়। জগদ্বন্ধুর ভেতরে একটা পরিবর্তন আসে। তিনি গৌরাঙ্গ ভাবে ভাবিত হয়ে ভক্তিধর্মের পদ রচনা করতে শুরু করেন। আর অবসর পেলেই বটগাছের নিচে গিয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন। এর ফলে তাঁর পড়াশোনা বেশি দূর এগোয় নি। পাবনা শহর ও শহরতলিতে তাঁর এক তরুণ ভক্তদল গড়ে ওঠে। জগদ্বন্ধুর প্রকৃত নাম ছিল জগৎ। কিন্তু তাঁর ভক্তরা তাঁকে ডাকতেন 'প্রভু জগদ্বন্ধু' বলে। পরবর্তীকালে তিনি এই নামেই পরিচিত হয়ে ওঠেন।

জগদ্বন্ধু একদিন ভক্তদের ছেড়ে তীর্থ ভ্রমণে বের হন। তিনি বিভিন্ন তীর্থ ও গ্রাম-গঞ্জে হরিনাম বিলিয়ে উপস্থিত হন শ্রীধাম বৃন্দাবনে। সেখানে তাঁর সাধনা চলতে থাকে গভীর থেকে গভীরে। তিনি শ্রীরাধার ভক্ত হয়ে যান। রাধার নাম শুনলেই তিনি ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন।

বৃন্দাবনে কিছুকাল থেকে জগদ্বন্ধু ফিরে আসেন ফরিদপুরে। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মণকান্দায় আসন পাতেন। তখন ফরিদপুরের উপকণ্ঠে ছিল সাঁওতাল, বাগদী ও নমঃশূদ্রদের বাস। সমাজপতিদের দৃষ্টিতে তারা ছিল ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য। এদের জন্য জগদ্বন্ধুর মন কেঁদে উঠল। তিনি একদিন বাগদীদের সর্দার রজনীকে ডেকে পাঠালেন। রজনী এলে প্রভু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রভুর আলিঙ্গনে রজনী ধন্য হলেন। রজনী বললেন, 'আমরা নীচু জাতি। সবাই আমাদের ঘৃণা করে আর তুমি আমাকে বুকে টেনে নিলে।' প্রভু তখন বললেন, 'কে বলেছে তোমরা নীচু জাতি? মানুষের মধ্যে কোনো উঁচু-নীচু নেই। সবাই সমান। সবাই ঈশ্বরের সন্তান। তোমরা সবাই শ্রীহরির দাস। তোমাদের পাড়ার সকলে মোহান্ত বংশ। আজ থেকে তোমার নাম হরিদাস মোহান্ত। ভুবন মঙ্গল হরিনাম কর। সকলে ধন্য হও। অচিরেই তোমাদের সকল দুঃখ ঘুচে যাবে।'

প্রভুর কথা আর ব্যবহারে রজনী অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি বাড়ি ফিরে সবাইকে এ-কথা বললেন। সবাই মিলে হরিনামে মেতে উঠলেন। হরিদাস মোহান্ত অল্পদিনের মধ্যেই প্রভুর কৃপায় প্রসিদ্ধ পদকীর্তনীয়া রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। ধীরে ধীরে ফরিদপুর, বরিশাল, যশোর প্রভৃতি জেলায় হরিনাম কীর্তনের এক অদ্ভুত সাড়া পড়ে গেল। প্রভুর হরিনাম কীর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে মহানাম সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায় গঠনে যাঁর অবদান বেশি, তিনি হলেন প্রভুর অনুরক্ত ভক্ত শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী।

পশ্চিমবঙ্গেও প্রভুর নামের মাহাত্ম্য পরিব্যাপ্ত হলো। সেখানকার নীচু জাতি হিসেবে গণ্য ডোমেরা প্রভুর প্রেরণায় উজ্জীবিত হলো। কোলকাতার ডোমপল্লির বাসিন্দাদের মধ্যে সংকীর্তনের দল গড়ে উঠল। তারা হয়ে উঠল ব্রজজন। মানুষের অধিকার নিয়ে মানুষরূপে মাথা উঁচু করে সমাজে চলার সাহস পেল তারা। সমাজ পরিবর্তনে প্রভু জগফপুর এই অবদান চিরস্মরণীয়।

| একক কাজ: সমাজ পরিবর্তনে প্রভু জগদ্বন্ধুর ভূমিকা উল্লেখ কর। |

প্রভু একদিন ভক্তদের নিয়ে ভ্রমণে বের হয়েছেন। ফরিদপুর শহরের অনতিদূরে এক জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় এসে তিনি বললেন, 'এখানেই আমি শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠা করব।' এরপর তাঁর অনুপ্রেরণায় ঐ স্থানেই শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠিত হলো। এই শ্রীঅঙ্গনেই শুরু হয় প্রভুর গম্ভীরা লীলা। ১৩০৯ সালের (১৯০২ খ্রিষ্টাব্দ) আষাঢ় থেকে আরম্ভ করে ১৩২৫ সালের (১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ) ১৬ ফাল্গুন পর্যন্ত ১৬ বছর ৮ মাস প্রভুর গম্ভীরা লীলা চলে। এ সময় তিনি ছিলেন মৌনী। এর তিন বছর পরে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে প্রভু ইহলীলা সংবরণ করেন।

প্রভু জগদ্বন্ধু 'শ্রীশ্রীহরিকথা', 'চন্দ্রপাত' ও 'ত্রিকাল' নামে তিনখানা গ্রন্থ এবং বহু কীর্তন রচনা করে গেছেন।

প্রভু জগদ্বন্ধুর কয়েকটি উপদেশ

১. এটা প্রলয়কাল, নাম সংকীর্তনই সত্য। এ যুগে একমাত্র হরিনামই সৃষ্টি রক্ষার উপায়। কেবল হরিনাম কর, হরিনাম কর।

২. ভ্রষ্টবুদ্ধি হয়ে পিতা-মাতার মনে কষ্ট দিতে নেই। যে সংসারে শান্তি পায় না, সে সংসার ত্যাগ করলেও শান্তি পায় না।

৩. বৃথা বাক্যব্যয় দুর্ভাগ্য। পরচর্চা কর্ণে বা অন্তরে স্থান দিও না। পরচর্চা, পরনিন্দা ত্যাগ কর। ঘরের দেয়ালে লিখে রেখ, পরচর্চা নিষেধ।

শিক্ষা: প্রভু জগদ্বন্ধুর জীবনী থেকে আমরা এই নৈতিক শিক্ষা পাই যে, সব মানুষ সমান, কেউ উঁচু-নীচু নয়। কোনো মানুষই ঘৃণ্য বা অস্পৃশ্য নয়। সমাজে সকলেরই সমান অধিকার। পিতা-মাতাকে কষ্ট দিতে নেই। সাধন করতে সংসার ত্যাগ করা লাগে না। পরনিন্দা, পরচর্চা ভালো নয়। এগুলো ত্যাগ করতে হবে। এই শিক্ষাগুলো আমরাও আমাদের জীবনে মেনে চলব।

একক কাজ: প্রভু জগদ্বন্ধুর উপদেশসমূহ কীভাবে নিজের জীবনে প্রয়োগ করবে? দলীয় কাজ: তোমাদের জানা কোনো মহাপুরুষ বা মহীয়সী নারী সম্পর্কে দশটি বাক্য লেখ। |

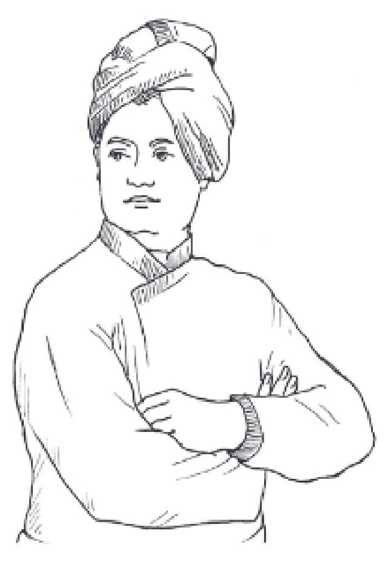

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি কোলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন একজন নামকরা উকিল। তিনি একজন পণ্ডিতও ছিলেন। অনেক ভাষা জানতেন। বিবেকানন্দের মা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন একজন সুগৃহিণী।

বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ছেলেবেলায় তাঁর আরেকটি নাম ছিল বীরেশ্বর। তবে আদর করে তাঁকে সবাই 'বিলে' বলে -ডাকতেন।

বিবেকানন্দের জীবন খুব দীর্ঘ ছিল না। মাত্র ৩৯ বছর ৫ মাস ২৩ দিন তিনি বেঁচেছিলেন। এই অল্প সময়ে ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বের মানব জাতির কল্যাণের জন্য তিনি যে অবদান রেখে গেছেন, তা অসাধারণ। চিরদিন মানুষ তাঁর এই অবদানের কথা স্মরণ করবে।

আগেই বলা হয়েছে, ছেলেবেলায় বিবেকানন্দকে সবাই বিলে বলে ডাকতেন। বিলে ছিলেন খুবই দুরন্ত ও একরোখা। তবে খুব মেধাবী। লেখাপড়ায় খুব ভালো ফল করতেন। পাশাপাশি খেলাধুলা ও গানবাজনায়ও পারদর্শী ছিলেন।

বিলের মধ্যে ছেলেবেলায়ই আরো অনেক গুণের প্রকাশ ঘটেছিল। তিনি যেমন ছিলেন সত্যবাদী, তেমনি ছিলেন নির্ভীক। একটি ঘটনা থেকে তা জানা যায়। একদিন শ্রেণিতে শিক্ষক পড়াচ্ছেন। বিলে তখন কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। তা দেখে শিক্ষক রেগে যান। তিনি তাঁদের পড়া জিজ্ঞেস করেন। বিলে ছাড়া আর কেউ পড়া বলতে পারেননি। কারণ বিলে পড়াও শুনছিলেন আর কথাও বলছিলেন। তাই শিক্ষক বিলে বাদে অন্যদের দাঁড়াতে বললেন। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে বিলেও উঠে দাঁড়ালেন। শিক্ষক বললেন, 'তোমাকে দাঁড়াতে হবে না।' উত্তরে বিলে বললেন, 'আমিও তো কথা বলেছি। অপরাধ তো আমিও করেছি।' বিলের এই সততা ও নির্ভীকতায় শিক্ষক খুব খুশি হন। বিলের এই সততা ও নির্ভীকতা তাঁর পরবর্তী জীবনেও আমরা দেখতে পাই।

বিলে সাধু-সন্ন্যাসীদের খুব শ্রদ্ধা করতেন। দরিদ্রদেরও খুব ভালোবাসতেন। তাই তাদের দেখলে দৌড়ে ঘরে যেতেন। ঘরে জামা-কাপড়, খাবার-দাবার যা পেতেন, এনে দিয়ে দিতেন।

| একক কাজ: বিলে কীভাবে সততা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছিল? |

বিলে যে পরবর্তী জীবনে বীর সন্ন্যাসী হবেন, স্বামী বিবেকানন্দ হবেন, তার আভাস তাঁর ছেলেবেলায়ই পাওয়া গেছে। বিলে ছিলেন তাঁর খেলার সাথীদের দলনেতা। সুযোগ পেলেই তিনি সাথীদের নিয়ে 'ধ্যান-ধ্যান' খেলায় মেতে উঠতেন। কখনো একা-একাই ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন। ধ্যান করাটা তাঁর একটা প্রিয় খেলা ছিল।

বিলে বড় হয়েছেন। স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় ভালো ফল করেছেন। এখন তাঁকে সবাই আসল নামেই ডাকে। নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথ বিএ-ও পাশ করেছেন। আইন ও দর্শন বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞান। এ-সময়ে তাঁর মনে এক পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি কেবল ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করেন। ঈশ্বর কি আছেন? তাঁকে কি দেখা যায়? এ ধরনের প্রশ্ন অহরহই তাঁর মনে জাগে। তিনি অনেককে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেসও করেছেন। কিন্তু সদুত্তর মেলেনি। এমন সময় একদিন তাঁর দেখা হয় সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। রামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে থাকেন। নরেন্দ্রনাথ একদিন চলে যান সেখানে। রামকৃষ্ণকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন?' রামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বলেন, 'হ্যাঁ, দেখেছি; যেমন তোকে দেখছি। চাইলে তোকেও দেখাতে পারি।'

এই সাদাসিধে সাধক শ্রীরামকৃষ্ণকে নরেন্দ্রনাথের ভালো লাগে। তাঁর প্রতি কেমন যেন একটা ভক্তির ভাব জেগে ওঠে। তাই তিনি নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন। এক সময় শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নেন। নরেন্দ্রনাথ হন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। তখন তাঁর নাম হয় বিবেকানন্দ। পরবর্তীকালে ভক্তরা তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ বা শুধু স্বামীজী বলেই ডাকতেন।

বিবেকানন্দ গৃহত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ এবং তার মানুষকে ত্যাগ করেননি। তাই তিনি বেরিয়ে পড়লেন দেশের পথে পথে। নিজের চোখে দেখতে চাইলেন ভারতবর্ষের মানুষের অবস্থা। তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরলেন। দেখলেন, সারা দেশে কেবল দারিদ্র্য আর দারিদ্র্য। কেবল অশিক্ষা আর কুশিক্ষা। দেশবাসীর এই হীন অবস্থা দেখে তিনি খুব কষ্ট পেলেন। তিনি এই অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর দারিদ্র্যের কারণ জানতে চাইলেন। কীভাবে এসব থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করা যায়, সে-কথাও চিন্তা করতে লাগলেন।

দেশে তখন ইংরেজ শাসন চলছে। পরাধীন দেশ। তিনি বুঝতে পারলেন, পরের শাসনে দেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এ দেশকে বাঁচাতে হবে, জাগাতে হবে। দেশকে স্বাধীন করতে হবে। পরাধীন দেশ কখনো উন্নতি লাভ করতে পারে না। দেশের দারিদ্র্য দূর করতে হবে। অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূর করতে হবে। সব মানুষকে ভালোবাসতে হবে। সবার মধ্যে আত্মত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে। তবেই দেশের উন্নতি হবে।

| দলীয় কাজ: দেশের উন্নতির জন্য স্বামীজী কী কী পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছেন। |

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আমেরিকা যান। সেখানে শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে তিনি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার শুরুতে তিনি উপস্থিত সকলকে 'ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' বলে সম্বোধন করেন। অন্যরা করেছেন প্রথাগতভাবে 'ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ' বলে। কিন্তু বিবেকানন্দের মুখে এই নতুন সম্বোধন শুনে উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হন। অজানা অচেনা লোকদের এভাবে ভাই-বোন বলে আপন করে নেয়ার মানসিকতা দেখে তাঁরা বিস্মিত হন। তারপর বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান সত্য মনে করে। সব ধর্মের লক্ষ্যই এক। নদীসমূহ যেমন এক সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক ঈশ্বরলাভ। তাই বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাব গ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।' বিবেকানন্দের এই বক্তৃতায় সবাই অত্যন্ত খুশি হন। ধর্মসভার বিচারে তিনি হন শ্রেষ্ঠ বক্তা। তখন তাঁর বয়স মাত্র ত্রিশ বছর আট মাস।

ধর্মসভায় বক্তৃতার পর সারা আমেরিকায় বিবেকানন্দের নাম ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আহ্বান আসে বক্তৃতার জন্য। তিনিও হিন্দু ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে একের পর এক বক্তৃতা দিয়ে আমেরিকা জয় করেন। তারপর যান ইউরোপ। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশ ঘুরে বেড়ান এবং বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতা থেকে তাঁর মনে এক পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি কেবল ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করেন। ঈশ্বর কি আছেন? তাঁকে কি দেখা যায়? এ ধরনের প্রশ্ন অহরহই তাঁর মনে জাগে। তিনি অনেককে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেসও করেছেন। কিন্তু সদুত্তর মেলেনি। এমন সময় একদিন তাঁর দেখা হয় সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। রামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে থাকেন। নরেন্দ্রনাথ একদিন চলে যান সেখানে। রামকৃষ্ণকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন?' রামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বলেন, 'হ্যাঁ, দেখেছি; যেমন তোকে দেখছি। চাইলে তোকেও দেখাতে পারি।'

এই সাদাসিধে সাধক শ্রীরামকৃষ্ণকে নরেন্দ্রনাথের ভালো লাগে। তাঁর প্রতি কেমন যেন একটা ভক্তির ভাব জেগে ওঠে। তাই তিনি নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন। এক সময় শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নেন। নরেন্দ্রনাথ হন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। তখন তাঁর নাম হয় বিবেকানন্দ। পরবর্তীকালে ভক্তরা তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ বা শুধু স্বামীজী বলেই ডাকতেন।

বিবেকানন্দ গৃহত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ এবং তার মানুষকে ত্যাগ করেননি। তাই তিনি বেরিয়ে পড়লেন দেশের পথে পথে। নিজের চোখে দেখতে চাইলেন ভারতবর্ষের মানুষের অবস্থা। তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরলেন। দেখলেন, সারা দেশে কেবল দারিদ্র্য আর দারিদ্র্য। কেবল অশিক্ষা আর কুশিক্ষা। দেশবাসীর এই হীন অবস্থা দেখে তিনি খুব কষ্ট পেলেন। তিনি এই অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর দারিদ্র্যের কারণ জানতে চাইলেন। কীভাবে এসব থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করা যায়, সে-কথাও চিন্তা করতে লাগলেন।

দেশে তখন ইংরেজ শাসন চলছে। পরাধীন দেশ। তিনি বুঝতে পারলেন, পরের শাসনে দেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এ দেশকে বাঁচাতে হবে, জাগাতে হবে। দেশকে স্বাধীন করতে হবে। পরাধীন দেশ কখনো উন্নতি লাভ করতে পারে না। দেশের দারিদ্র্য দূর করতে হবে। অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূর করতে হবে। সব মানুষকে ভালোবাসতে হবে। সবার মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে। তবেই দেশের উন্নতি হবে।

| দলীয় কাজ: দেশের উন্নতির জন্য স্বামীজী কী কী পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছেন। |

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আমেরিকা যান। সেখানে শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে তিনি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার শুরুতে তিনি উপস্থিত সকলকে 'ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' বলে সম্বোধন করেন। অন্যরা করেছেন প্রথাগতভাবে 'ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ' বলে। কিন্তু বিবেকানন্দের মুখে এই নতুন সম্বোধন শুনে উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হন। অজানা অচেনা লোকদের এভাবে ভাই-বোন বলে আপন করে নেয়ার মানসিকতা দেখে তাঁরা বিস্মিত হন। তারপর বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান সত্য মনে করে। সব ধর্মের লক্ষ্যই এক। নদীসমূহ যেমন এক সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক ঈশ্বরলাভ। তাই বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাব গ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।' বিবেকানন্দের এই বক্তৃতায় সবাই অত্যন্ত খুশি

ধর্মসভায় বক্তৃতার পর সারা আমেরিকায় বিবেকানন্দের নাম ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আহ্বান আসে বক্তৃতার জন্য। তিনিও হিন্দু ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে একের পর এক বক্তৃতা দিয়ে আমেরিকা জয় করেন। তারপর যান ইউরোপ। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশ ঘুরে বেড়ান এবং বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতা থেকে ইউরোপের মানুষ হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে নতুন করে জানতে পারেন। অনেকে তাঁর পরম ভক্ত হয়ে যান। তাঁদের মধ্যে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিবেকানন্দের আদর্শে এতটাই উদ্বুদ্ধ হন যে, নিজের জন্মভূমি আয়ারল্যান্ড ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। বিবেকানন্দের কাছে তিনি দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নাম হয় ভগিনী নিবেদিতা।

প্রায় চার বছর পৃথিবী ভ্রমণ করে বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশে ফেরেন। দেশের মানুষ তাঁকে মহাসমাদরে গ্রহণ করে। বিশাল সংবর্ধনা দেয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি দেশের মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে বলেন। সমস্ত কুসংস্কার পরিত্যাগ করতে বলেন। দেশের সব মানুষকে বিভেদ ভুলে এক হতে বলেন। তিনি বলেন, শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম। দুর্বলতা ও কাপুরচ্যতাই পাপ। স্বাধীতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ।

| একক কাজ: শিকাগো বিশ্বধর্মসভায় স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ বক্তা হওয়ার কারণগুলো নির্ণয় কর। |

বিবেকানন্দ বলতেন, সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি। পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। সৎ হওয়া আর সৎ কর্ম করা ধর্মের অঙ্গ। নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর সকলেই আমাদের ভাই। এদের সেবাই পরম ধর্ম। আত্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরে বিশ্বাস এ-দুটি জিনিসই উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়। যুবকদের আগে শরীর গঠন করতে হবে। তারপর ধর্ম চর্চা করবে। দুর্বল শরীরে ধর্মচর্চা হয় না। কোনো কাজই হয় না। এজন্য তাদের গীতা পড়ার আগে ফুটবল খেলতে হবে। তাতে শরীর গঠিত হবে। তখন তারা গীতা আরো ভালো বুঝবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো খালি পেটে ধর্ম হয় না। তাই সবার আগে মানুষের দারিদ্র্য ঘোচাতে -হবে। ঈশ্বরজ্ঞানে জীবের সেবা করতে হবে। জীবসেবা করলেই ঈশ্বরসেবা হবে। এ ব্যাপারে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে:

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?

জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

বিবেকানন্দের কাছে উঁচু-নীচু কোনো ভেদাভেদ ছিল না। অস্পৃশ্যতাকে তিনি ঘৃণা করতেন। বিবেকানন্দ তাঁর গুরুদেব রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নামে একটি মঠ স্থাপন করেন। রামকৃষ্ণ মঠ। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার বেলুড়ে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে এটি অবস্থিত। সাধারণভাবে এটি বেলুড় মঠ নামে পরিচিত। মানবসেবার আদর্শ নিয়ে এ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গুরুদেবের আদর্শ প্রচারের জন্য বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনও প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা রয়েছে। এসবের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ। বাংলাদেশে যেসব মঠ ও মিশন রয়েছে, সেসবের প্রধান কেন্দ্র ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন। পৃথিবীব্যাপী এই মঠ ও মিশনের মাধ্যমে শত শত মানুষকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেবার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, চিকিৎসা, আপৎকালীন সাহায্য প্রদান ইত্যাদি।

বিবেকানন্দের সেবাধর্মে কোনো জাতিভেদ বা ধর্মভেদ ছিল না। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তিনি সেবা প্রদান করতেন। একবার কোলকাতায় প্রচন্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তখন রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। সেখানে কয়েকজন মুসলমান বালক এসেছিল থাকার জন্য। এদের কী করা হবে জানতে চাইলে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, মুসলমান বালকেরা অবশ্যই থাকবে। শুধু তা-ই নয়, তাদের খাওয়া-দাওয়া এবং ধর্মচর্চায় যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে, সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

বিবেকানন্দ কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। কাজ ছাড়া তিনি কিছুই বুঝতেন না। তাই বিশ্রামের অভাবে অল্পদিনেই তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। ফলে ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ জুলাই বেলুড় মঠে তিনি দেহত্যাগ করেন।

শিক্ষা: বিবেকানন্দের জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, সততা ও নির্ভীকতা মানুষের দুটি শ্রেষ্ঠ গুণ। এছাড়া কেউ বড় হতে পারে না। পৃথিবীর সকল মানুষ এক জাতি। ধর্ম তাদের পৃথক পৃথক হতে পারে। তবে সব ধর্মেরই ভিত্তি এক এবং তা হলো সত্য। সত্যই ধর্ম। পরোপকার, স্বাধীনতা এগুলো ধর্মের অঙ্গ। পরাধীনতা ও পরপীড়ন পাপ। মানুষকে ধর্মের কথা বলার আগে তার দারিদ্র্য মোচন করতে হবে। কারণ খালি পেটে কেউ ধর্মের কথা শুনতে চায় না। ধনী-দরিদ্র, মুচি-মেথরে কোনো পার্থক্য নেই। সবাই ভাই-ভাই। কোনো মানুষই অস্পৃশ্য নয়, পেশা তার যা-ই হোক। আত্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরে বিশ্বাস উন্নতির প্রথম শর্ত। ধর্মচর্চার আগে শরীর সুস্থ ও বলবান রাখতে হবে। কারণ দুর্বল শরীরে শুধু ধর্ম নয়, কোনো কাজই ঠিকমতো করা যায় না।

বিবেকানন্দের এই শিক্ষা আমরা আমাদের জীবনে কাজে লাগাব। তাহলে আমরাও সফল জীবনের অধিকারী হতে পারব।

| দলীয় কাজ: স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শের শিক্ষাসমূহ চিহ্নিত কর। |

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামে সারদা দেবীর জন্ম। সে দিনটি ছিল বাংলা ১২৬০ সালের (১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দ) ১৮ পৌষ বৃহস্পতিবার। পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাতা শ্যামাসুন্দরী। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় ঠাকুরমণি দেবী। মা নাম রাখেন ক্ষেমাঙ্করী। স্নেহময়ী মাসি নাম রাখেন সারদা। মাসির রাখা নামেই পরবর্তীকালে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। সারদা দেবী ছিলেন তাঁর মা-বাবার প্রথম সন্তান। তাঁর আরো একটি বোন ও পাঁচটি ভাই ছিল।

সারদা দেবীদের পরিবার সচ্ছল ছিল না। সামান্য জমি-জমার ফসল এবং পিতা পৌরোহিত্য করে যা অর্জন করতেন, তা দিয়ে কোনোরকমে সংসার চলত।

সেকালে সাধারণ লোকের ধারণা ছিল, মেয়েরা লেখাপড়া করলে আর সংসারের কাজ করবে না। তাই পিতা রামচন্দ্র সারদা দেবীর লেখাপড়ার প্রতি ছিলেন উদাসীন। কিন্তু সারদা দেবী নিজের উৎসাহে ভাইদের সঙ্গে গ্রামের পাঠশালায় যেতেন। এভাবে তিনি কিছু কিছু পড়তে শিখেছিলেন, কিন্তু লিখতে শেখেননি। তবে কথক ঠাকুরদের কথা, যাত্রা, কীর্তন প্রভৃতি শুনে শুনে তিনি নানা বিষয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

| একক কাজ: সারদা দেবীর বাল্যজীবন সম্পর্কে লেখ। |

কামারপুকুর গ্রামের ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র গদাধরের সঙ্গে সারদা দেবীর বিয়ে হয়। এই গদাধরই বিখ্যাত সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

সারদা দেবী স্বামীর সান্নিধ্য খুব একটা পাননি। তাঁদের দাম্পত্যজীবনও দীর্ঘ ছিল না। বিয়ের বছর দেড়েক পরে শ্রীরামকৃষ্ণ চলে আসেন দক্ষিণেশ্বরে। সারদা দেবী চলে যান পিত্রালয়ে। দুই বছর পর জয়রামবাটীতে তাঁদের আবার সাক্ষাৎ হয়। সেখানে কিছুদিন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার দক্ষিণেশ্বরে চলে আসেন। দীর্ঘ সাত বছর পর শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মভূমি কামারপুকুর দর্শনে যান। সেখানে সারদা দেবীর সঙ্গে তাঁর পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। এ সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা দেবীকে জীবনের কর্তব্য ও ঈশ্বর সম্পর্কে অনেক উপদেশ দেন। তিনি বলেন, 'ঈশ্বর সকলেরই অতি আপনার। যে তাঁকে মনে-প্রাণে ভালোবাসে, ডাকে, সে-ই তাঁর দেখা পায়। তুমি যদি ডাক, তুমিও তাঁর দেখা পাবে। তাঁর দেখা পাওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য।'

স্বামীর এই উপদেশ সারদা দেবীর অন্তর স্পর্শ করে। তিনি একে মন্ত্ররূপে গ্রহণ করে সাধনার পথে যাত্রা শুরু করেন। অন্য স্ত্রীলোকদের মতো তিনি নিজেকে সংসার-কন্ধনে আবদ্ধ করেননি। স্বামীকেও ছেড়ে দিয়েছেন সাধনার জগতে।

সাত মাস পরে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার দক্ষিণেশ্বরে চলে আসেন। সারদা দেবী চলে যান পিত্রালয়ে।

তারপর দীর্ঘদিন কেটে যায়। স্বামীর চিন্তায় সারদা দেবী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন দক্ষিণেশ্বরে যাবেন। পিতাকে তাঁর মনোভাব জানান। রামচন্দ্র মেয়েকে নিয়ে রওনা হন। সেটা ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় কোলকাতার গঙ্গাতীরে গঙ্গাস্নান উৎসব হবে। এই উৎসবকে সামনে রেখেই তাঁরা যাত্রা করেন। অনেক কষ্ট করে পায়ে হেঁটে তাঁরা দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছান।

দক্ষিণেশ্বরে এসে সারদা দেবী স্বামীর সেবা-যত্নে মন-প্রাণ ঢেলে দেন। স্বামীর সাধনায় যাতে কোনোরকম বিঘ্ন না ঘটে, সে ব্যাপারে তিনি ছিলেন সতত যত্নশীল। তিনি নিজেও স্বামীর উপদেশমতো কঠোর সাধনায় মগ্ন হন। এর ফলে সকলের কাছে তাঁর নতুন পরিচয় হয় 'শ্রীমা' বলে।

| দলীয় কাজ: সারদা দেবীর 'শ্রীমা' হয়ে ওঠার কারণগুলো উল্লেখ কর। |

সারদা দেবীও তাঁর আচার-আচরণ ও সাধন-ভজনের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে ওঠেন। সকলেই তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি করত। তিনিও সকলকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করতেন। এভাবে স্বামী-স্ত্রী মিলে ঈশ্বর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

১২৯৩ সালের ৩১ শ্রাবণ (১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট) শ্রীরামকৃষ্ণ পরলোক গমন করেন। জীবনসাথীকে হারিয়ে শ্রীমা যেন একেবারে একা হয়ে যান, যদিও তাঁর ভক্ত-সন্তানেরা সব সময় তাঁকে ঘিরে থাকতেন। মনের শান্তির জন্য কিছুদিন পরে শ্রীমা তীর্থভ্রমণ শুরু করেন। এ উপলক্ষে তিনি কাশী, বৃন্দাবন, পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণ করে আসেন। এতে তাঁর মন অনেকটা শান্ত হয়।

সারদা দেবী শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মনটা ছিল খুব উদার। তাঁর মধ্যে কোনো কুসংস্কার ছিল না। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ভগ্নী নিবেদিতার একটি ঘটনায়। বিবেকানন্দ একদিন নিবেদিতাকে পাঠিয়েছেন সারদা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তিনি গেছেন। তার আগে একজন শিষ্য গিয়ে সারদা দেবীকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি এই মেমসাহেবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন কি-না। উত্তরে সারদা দেবী বললেন, 'নরেন একটি শ্বেতপদ্ম পাঠিয়েছে। তা কি আমি না নিয়ে পারি?' সেকালে কতটা উদার হলে একজন বিদেশিনীকে এভাবে আপন করে নেয়া যায়?

শেষ বয়সে শ্রীমা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। শিষ্য সারদানন্দকে ডেকে বলেন, 'আমার বোধ হয় যাবার সময় হলো।' এর কিছুদিন পর ১৩২৭ সালের (১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ) ৪ শ্রাবণ মা সারদা নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। বেলুড় মঠে তাঁর দেহের সৎকার করা হয়। পরের বছর সেখানে একটি মাতৃমন্দির নির্মিত হয়।

সারদা দেবীর কয়েকটি উপদেশ

১. পৃথিবীর মতো সহাগুণ চাই। পৃথিবীর ওপর কত রকমের অত্যাচার হচ্ছে, পৃথিবী অবাধে সব সইছে, মানুষেরও সেই রকম চাই।

২. যদি শান্তি চাও, কারও দোষ দেখ না, দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ, কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।

৩. সাধন বল, ভজন বল প্রথম বয়সেই করে নেবে। শেষে কি আর হয়? যা করতে পার এখন কর।

শিক্ষা: সারদা দেবীর জীবনী থেকে আমরা প্রথমেই যে নৈতিক শিক্ষাটি পাই, তা হলো ত্যাগ। ত্যাগ না করলে বড় কিছু হওয়া যায় না। সারদা দেবীর ত্যাগের কারণেই গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণ হতে পেরেছিলেন। যারা শুধু সংসারে আবদ্ধ থাকে, তারা জগতের জন্য কিছু করতে পারে না। মানুষের মধ্যে সহ্যগুণ থাকতে হবে। মানুষ অসহিষ্ণু হলে সমাজে শান্তি আসবে না। কেবল অন্যের দোষ না দেখে নিজের দোষ দেখতে হবে। তবেই জগৎকে ভালোবাসা যাবে। জগতের সকলকে আপন করা যাবে। সাধন-ভজন প্রথম বয়সেই করতে হবে, কেননা শরীর তখন সুস্থ-সবল থাকে। দুর্বল শরীরে কোনো কাজই হয় না।

সারদা দেবীর এই শিক্ষা আমরা সবসময় মনে রাখব এবং তা পালন করব।

| দলীয় কাজ: মা সারদাদেবীর জীবনের ঘটনাপ্রবাহ ও শিক্ষা চিহ্নিত কর। |

শূন্যস্থান পূরণ কর:

১. শ্রীকৃষ্ণ ...........… হ্রদে কালীয়কে দমন করেছিলেন।

২. শচীদেবী ...........… বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করেন।

৩. ক্লাসে নরেন্দ্রনাথের আচরণে প্রকাশ পায় ...........…।

8. জমিদার দুর্গাচরণের অনুসরণে আমরা গুণীর ...........… করব।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সঙ্গে মিল কর:

| বাম পাশ | ডান পাশ |

১. শ্রীকৃষ্ণ ২. নিমাইয়ের পান্ডিত্য প্রকাশ পায় ৩. শাস্তির ভয় না করে সত্য প্রকাশ করাকে বলে ৪. মনোমালিন্য রোধ করার ভালো উপায় আগে ৫. 'কবিরঞ্জন' উপাধি পেয়েছিলেন | নির্ভীকতা নিজের দোষ দেখা রামপ্রসাদ যুক্তিখণ্ডনের দ্বারা দিব্যজ্ঞানের অধিকারী দুর্গাচরণ |

প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:

১. গোপেরা গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবনে গেল কেন?

২. বৎসাসুর কীভাবে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার চেষ্টা করেন?

৩. কীভাবে কেশব মিশ্রের অহংকারের পতন হয়?

8. সমাজের ওপর প্রভু জগদ্বন্ধুর শিক্ষার প্রভাব দৃষ্টান্ত সহকারে বর্ণনা কর।

৫. সারদা দেবীর শিক্ষা আমরা কীভাবে বাস্তবে কাজে লাগাতে পারি?

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. শ্রীকৃষ্ণের কালীয় নাগ দমনের শিক্ষা সমাজজীবনে কীভাবে প্রয়োগ করা যায়?

২. স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগোতে উপস্থাপিত বক্তৃতার ফলাফল মূল্যায়ন কর।

৩. 'পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই' বাণীটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। -

8. কীভাবে রামপ্রসাদের সাধনা সার্থক হয়?

৫. হরিজন সম্প্রদায়ের ব্রজজন হয়ে ওঠার কাহিনির শিক্ষা ব্যাখ্যা কর।

১. নিমাইয়ের পিতার নাম কী?

ক. কেশব মিশ্র

খ. জগন্নাথ মিশ্র

গ. নীলাম্বর মিশ্র

ঘ. জগৎ মিশ্র

২. কালীয় দমনের দ্বারা উপকৃত হয়-

ক. বলরাম

খ. শ্রীকৃষ্ণ

গ. জনগণ

ঘ. কালিন্দী

৩. আমাদের আচরণ থেকে যে বিষয়গুলো ত্যাগ করা উচি তা হলো-

i. পরনিন্দা

ii. মিথ্যাচার

iii. কৃতজ্ঞতাবোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪, ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

বনশ্রী স্বামীর নির্দেশমতো নিষ্ঠার সাথে ধর্মকর্ম ও সাংসারিক দায়-দায়িত্ব পালন করেন। শত কষ্টের মধ্যেও তিনি হাসিমুখে কর্তব্য করে যান। তাই সকলেই তাঁকে ভালোবাসে।

৪. বনশ্রীর আচরণিক বৈশিষ্ট্যে নিচের কোন মহীয়সী নারীর আদর্শের মিল খুঁজে পাই?

ক. মীরাবাঈ

খ. সারদাদেবী

গ. শচীদেবী

ঘ. শ্যামাসুন্দরী

৫. সমাজজীবনে উক্ত মহীয়সী নারীর শিক্ষা হলো-

i. জগৎকে আপনার করতে শেখ, কেউ পর নয়

ii. সাধন ভজন প্রথম জীবনেই করে নেবে।

iii. যে সংসারে শান্তি পায় না, সে সংসার ত্যাগ করলেও শান্তি পায় না।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) ii ও iii

গ) i ও iii

ঘ) i, ii ও iii

৬. উক্ত শিক্ষার সাথে বাস্তব জীবনের মিল রয়েছে-

i. দ্বিজেন সমাজের সকলকেই আপন মনে করে।

ii. মালা বাল্যকাল থেকেই নিষ্ঠার সাথে জীবসেবা ও ধর্মকর্ম করে।

iii. সংসারে অশান্তির কারণে কমল সংসার ত্যাগ করল, কিন্তু শান্তি পেল না।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অধ্যাপিকা চিত্রলেখা কৃষ্ণভক্ত, অত্যন্ত মেধাবী ও অমায়িক। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অধ্যাপনা করার পাশাপাশি মানুষের জাগতিক ও আত্মিক উন্নয়নমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তাঁর সন্তানের বিয়ে অন্য বর্ণে সম্পন্ন করেছেন। তিনি সবসময় মানুষের ও সমাজের উন্নতির কথা ভাবেন। উদারতা ও ভালোবাসা দিয়ে সবাইকে হাসিমুখে জয় করেন। তাঁর এই নিরহংকার আদর্শ সকলকে আকৃষ্ট করে। যেকোনো বাধাবিপত্তি আসলেও তিনি তা হাসিমুখে জয় করেন।

ক. মহাপুরুষ কাকে বলে?

খ. কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার- বাণীটির অর্থ বুঝিয়ে লেখ।

গ. শ্রীচৈতন্যের আদর্শের কোন দিকটি অধ্যাপিকা চিত্রলেখার আচরণে প্রতিফলিত হয়েছে, ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নিরহংকার আদর্শ সবাইকে আকৃষ্ট করে- উদ্দীপক ও শ্রীচৈতন্যের দৃষ্টান্তের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২. অনিমেষ একজন উদ্যমী ও প্রাণবন্ত যুবক। পাড়ার অন্য ছেলেদের নিয়ে একটি সমিতি গড়ে নানা প্রকার সমাজসেবামূলক কাজ করে। গ্রামের লোকের অর্থসংস্থানের জন্য তারা একটি কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। গ্রামে শিক্ষাবিস্তারের জন্য ছোটদের পাঠশালা ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রও গড়ে তোলে। মানুষের বিপদে-আপদেও নানারকম সাহায্য-সহযোগিতা করে। এছাড়া মানুষের মানসিক ও আত্মিক উন্নয়নের জন্য সন্ধ্যার পর কাজের অবসরে ছেলেদের নিয়ে গ্রামে নামসংকীর্তন ও ধর্মসভার আয়োজন করে। এভাবে অনিমেষ ও তার সমিতির নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনিমেষ তৃপ্ত এই ভেবে যে, সৎচিন্তা ও কাজের মাধ্যমে পাড়ার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেতে পেরেছে।

ক. স্বামী বিবেকানন্দের দীক্ষাগুরু কে?

খ. 'জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা'- ব্যাখ্যা কর।

গ. অনিমেষের কার্যাবলি স্বামী বিবেকানন্দের কোন শিক্ষার সাথে মিল রয়েছে- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'সৎচিন্তা ও কাজের দ্বারা মানুষের মধ্যে একাত্মতা গড়ে তোলা সম্ভব' কথাটি স্বামী -বিবেকানন্দের শিক্ষার প্রতিফলন মূল্যায়ন কর।

Read more