কৃষির সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক রয়েছে। মানব সমাজের ইতিহাস এগিয়েছে মানুষের কৃষিকাজ শুরু করার মাধ্যমে। মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, আবাসন ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য কৃষিকে প্রধান উৎপাদন ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। জীবনকে নিরাপদ ও আনন্দঘন করার জন্য মানুষের হাজার বছরের ক্রমাগত প্রচেষ্টা চলেছে। এর মধ্য দিয়েই নানা পরিবেশে নানা আঞ্চলিক ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। উৎপাদন কর্মকান্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষের এই অর্জনগুলোই ক্রমে ঐ মানবগোষ্ঠীর সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য হয়েছে। কৃষি ও সংস্কৃতির এই আন্তঃসম্পর্কই এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কৃষিকাজকে কেন্দ্র করে আমাদের পরিবার ও সমাজ গঠনের সূচনা হয়েছিল। কৃষিকাজ করার আগে মানুষ পশু-পাখি শিকার করে অথবা গাছের ফলমূল আহরণ করে খাদ্য সংগ্রহ করত। বনের হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সে সময় মানুষ দলবদ্ধভাবে চলাচল করত। বনের পশু-পাখি শিকারের কাজেও মানুষ দলবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করত। পরিবার সম্পর্কে মানুষের তখনও কোনো ধারণা ছিল না। মানুষ ফলমূল আহরণ ও শিকার করার মাধ্যমে প্রকৃতি, পরিবেশ এবং পরিবেশের

বিভিন্ন ঘটনা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেয়েছিল। পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা ও এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ হতো গুহায় বসবাসকারী মায়েদের। কারণ তাঁদের বাইরে বের হওয়ার তেমন প্রয়োজন হতো না। তাঁরা দেখলেন ফল খেয়ে বীজ যেখানে ফেলে দিচ্ছেন সেখানেই ঐ ফলগাছ জন্মাচ্ছে। বুদ্ধিমতি নারী সবচাইতে সুস্বাদু ফলটির বীজ রাখলেন। যত্ন করে মাটি নরম করে বীজ পুঁতে দিলেন। চারা গজালে তাকে যত্ন করে বড় করলেন এবং এক সময় ফল পেলেন। এভাবেই নারীরা প্রথম কৃষির সূচনা করেছিলেন। শিকারের যুগেই মানুষ আগুনের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ শিখেছিল। পশুর মাংসের মতোই গাছপালা থেকেও সিদ্ধ করে বা পুড়িয়ে সুস্বাদু খাবার তৈরির কৌশলও আয়ত্ত করতে দেরি হলো না নারীদের। অধিকাংশ ফল পাকার পর বেশিদিন রাখা যেত না, পচন ধরত। তাই কোন ফসল বেশিদিন সংগ্রহে রাখা যায় এর খোঁজ চলল। ক্রমে শস্য অর্থাৎ ধান, গম, ডাল ইত্যাদির গুরুত্ব বাড়ল। কারণ এগুলো সংগ্রহের পর দীর্ঘদিন রাখা যায়। এর ফলে খাদ্যের সংকট অনেকটাই লাঘব হলো। এই উৎপাদন ব্যবস্থার কেন্দ্র হয়ে পড়লেন নারী। কৃষাণি নারী একজন পছন্দমতো পুরুষ সঙ্গী খুঁজে নিয়ে সংসার শুরু করলেন। তাঁদের ছেলেমেয়ে মিলে গড়ে উঠল তাঁদের পরিবার। ক্রমশ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিয়ে এবং পরিবার সম্পর্কে কিছু নিয়ম-কানুন-প্রথা তৈরি হলো যা পরিবারগুলো মোটামুটি মেনে চলত। এসব নিয়মকানুন কম বেশি এখনও মেনে চলা হয়। পরিবার সমাজের ক্ষুদ্র একক- এ ধারণা এ সময় থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে পরিবারসমূহ মানব সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে পরিচিত। শুধু খাদ্য নয়, সার্বিক নিরাপত্তার প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র হলো পরিবার। স্নেহ, ভালোবাসা, নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ দিয়ে সুরক্ষিত সকল পরিবার। বয়স ও সক্ষমতা অনুযায়ী পরিবারের সদস্যরা কাজ ভাগ করে নিতেন।

| কাজ: দলে আলোচনা করে নিচের প্রশ্ন দুটির উত্তর তৈরি কর এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন কর। ১। গুহায় বসবাসকারী নারীরা কীভাবে কৃষিকাজের সূচনা করেছিলেন? ২। পরিবার গঠনে কৃষাণি নারী কীভাবে ভূমিকা রেখেছিলেন? |

তোমরা নিশ্চয়ই দেখে থাকবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কৃষক মাঠের কাজ করে ফসল ফলান। মাঠ থেকে ফসল সংগ্রহ করে বাড়ি আনেন। কৃষাণি বাড়িতে আনা ফসল যত্ন করে সংরক্ষণ করেন। গ্রামের মহিলারা বাড়ি বাড়ি হাঁস-মুরগি পালন করেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষেরা গবাদিপশুর খামার, হাঁস-মুরগির খামার করে কৃষি উৎপাদন করে থাকেন। মাটির জিনিসপত্র তৈরি করেন কুমার। লোহার জিনিসপত্র যেমন- দা, কাঁচি, কুড়াল ইত্যাদি তৈরি করেন কামার।

আদিযুগে পরিবারের সদস্যরা সক্ষমতা ও সুবিধা অনুযায়ী পরিবারের কাজগুলো করতেন। এভাবেই মানুষের মাঝে শ্রম বিভাজনের সুবিধা তৈরি হয়েছিল। সমাজ গঠনে এই শ্রম বিভাজন ভূমিকা রেখেছিল। দিনে দিনে পরিবারের আকার ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। মানুষ ফসলের পরিচর্যা করে ফলন বৃদ্ধি করতে শিখল। ফসল বেশিদিন সংরক্ষণ করে রাখার বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করল। ফলে কৃষির পরিধি ও পরিসর বৃদ্ধি পেতে থাকল। কৃষি বিষয়ক এসব পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য মানুষ তাদের বসবাসসহ বিভিন্ন অভ্যাসের পরিবর্তন করেছিল।

মানুষ আর গুহায় না থেকে পরিবেশ থেকে মাটি, বাঁশ, কাঠ, পাতা ব্যবহার করে ঘর-বাড়ি তৈরি করতে শুরু করল। এভাবে বেশকিছু পরিবারের বসতবাড়ি মিলে গ্রামের পত্তন হয়। কৃষির কারণেই মানুষ বেশি বেশি পরিবেশ সচেতন হতে থাকল। ঋতুচক্রের উপর ফসল উৎপাদন যে নির্ভরশীল এটা শিখল। কোন ঋতুতে কোন ফসল উৎপাদন করা যায় তা বুঝল। ফলে উৎপাদন দ্রুতই বাড়তে লাগল। কৃষিকাজ এবং পরিবারের নানা আনুষঙ্গিক জিনিসের প্রয়োজন অনুভব করে তা উৎপাদনে কিছু লোক অন্যদের চাইতে দক্ষতার পরিচয় দেওয়ায় শ্রম বিভাজন হলো। কুমার মাটির হাঁড়ি-পাতিল, কামার ধাতবযন্ত্র তৈরি করতে লাগল। এভাবেই সবাইকে নিয়ে সমাজ গঠিত হলো। এই ধরনের সমাজকেই নৃবিজ্ঞানীগণ আদি কৃষি সমাজ বলেছেন। সমাজের সবাই যার যার সাধ্যমতো উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতেন এবং চাহিদামতো ভোগ করতেন। উৎপাদন ক্ষেত্র এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সবার সমান অধিকার ছিল। সবাই মিলে গ্রামগুলোর নিরাপত্তা বিধান করতেন। গ্রামীণ এই আদি সমাজে সমস্যাও ছিল প্রচুর। এ সমাজের মানুষেরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শুরু করে ফসল বিনষ্ট হওয়া এমন নানা সমস্যা সবাই মিলে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমাধান করতেন। এমনকি গুরুতর পারিবারিক সমস্যাগুলোও সামাজিকভাবে সমাধান করতেন। জীবনকে ক্রমাগত সহজ ও সুন্দর করাই ছিল সবার সমবেত আকাঙ্ক্ষা। আদি সমাজে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমাজপ্রধান নির্বাচিত হতেন। তিনি ঐতিহ্য ও প্রথা অনুযায়ী সমাজের কাজের সমন্বয় সাধন করতেন।

আমরা দেখেছি মানুষ তার বুদ্ধি ও শ্রম দিয়ে কৃষিকে একটি প্রধান উৎপাদন ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলেছে। কৃষিকে উন্নত থেকে উন্নততর করছে। কৃষির পরিধি ও পরিসর ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলছে। তাই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে নানা মানবিক ও সামাজিক পরিবর্তন আনয়নে চাহিদা তৈরি করে চলেছে। এ কারণে বলা যায় যে মানুষের মধ্যে মানবিক গুণাবলি ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতেও কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আমার চেয়ে আমার পরিবার বড়, পরিবারের চেয়ে সমাজ বড় এ মূল্যবোধও আদি সমাজের নিকট থেকে এসেছে। এ মূল্যবোধ না থাকলে কৃষি সমাজ অগ্রসর হতে পারত না।

মানব সমাজ বিবর্তনে শুভ চিন্তার পাশাপাশি অশুভ চিন্তা বা অশুভ শক্তিও ভূমিকা রেখেছে। লোভ ও ব্যক্তিস্বার্থ এদের মধ্যে প্রধান। কৃষির অগ্রগতির ফলে উৎপাদন যখন সামাজিক চাহিদা ছাড়িয়ে গেল তখন এই উদ্বৃত্ত উৎপাদন কেউ কেউ নিজ দখলে নেওয়ার প্রবণতা দেখাতে লাগলেন। নানা যুক্তিতে মালিকানা দাবি করলেন। সহজেই বোঝা যায় অধিকতর চতুর ও শক্তিমান ব্যক্তিই এরকম করতে পারতেন। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সমাজপ্রধানদের কেউ কেউ এ পথে পা বাড়ালেন। অধিক চতুর এই ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা শুধু সামাজিক সম্পদই কুক্ষিগত করলেন না, সম্পদ ও শক্তির জোরে এক সময় ঘোষণা করলেন যে এরপর থেকে আর সমাজপ্রধান নির্বাচিত করার প্রয়োজন নেই, বংশানুক্রমে সমাজপ্রধান হবেন। এর ফলে দুটি বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তন ঘটল। এক. সম্পদের উপর ব্যক্তিমালিকানা স্থাপিত হলো; দুই. বংশানুক্রমিক সামন্ততন্ত্র কায়েম হলো। সমাজপতি ভূ-পতি হলেন, কৃষককূল প্রজা হলো। নিয়ম হলো প্রজারা তাদের উৎপাদিত ফসলের একটা অংশ খাজনা হিসেবে সামন্ত প্রভু তথা-জোতদার, জমিদার বা রাজাকে দিতে বাধ্য থাকবেন। সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার কোনো অগ্রগতি না হলেও একদিকে কৃষিপণ্যের বৈচিত্র্য বেড়েছিল, অন্যদিকে কৃষিপণ্য বিপণন প্রসারিত হয়েছিল। কৃষি কৌশলের উন্নয়নের প্রয়োজনে এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন মানবিক চাহিদা মেটাতে কৃষিভিত্তিক শিল্প যেমন- বস্ত্র, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষিযন্ত্র ইত্যাদির একে একে বিকাশ ঘটল। উৎপাদনের জন্য পুঁজি বিনিয়োগ বাড়তে লাগল।

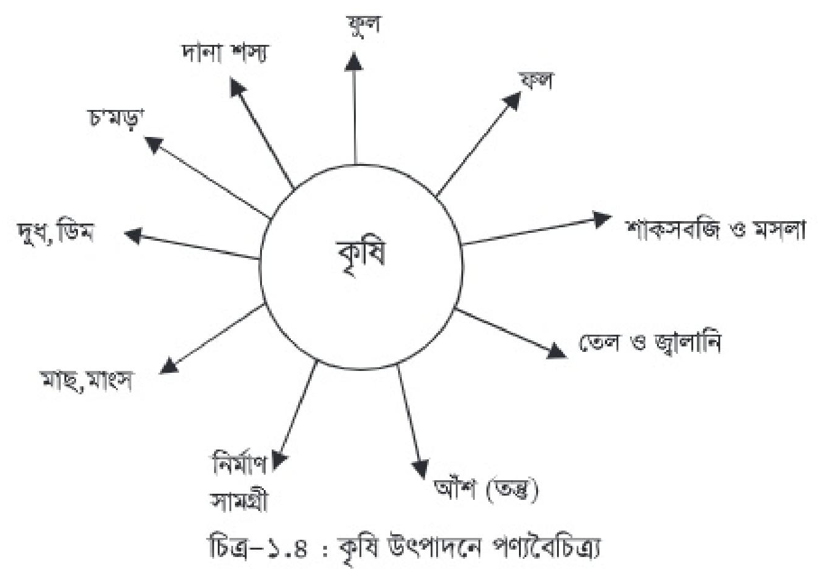

কৃষি আমাদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কৃষির মাধ্যমে আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন ইত্যাদি পূরণ হয়ে থাকে।

খাদ্য: আমাদের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য একান্ত প্রয়োজন। খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্যই কৃষির উৎপত্তি হয়েছিল। এখনও আমাদের দেশে কৃষির প্রধান লক্ষ্য খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য খাদ্য প্রয়োজন। আর খাদ্য উৎপাদনের জন্য মানুষ সম্পূর্ণভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল।

বস্ত্র: বস্ত্র উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল আঁশ ফসল। তুলা ও পাট আমাদের প্রধান আঁশ ফসল। পশুর চামড়া ও পশম দিয়েও বস্ত্র তৈরি হয়। আঁশ ফসল উৎপাদনে কৃষি ও কৃষকের বড় ভূমিকা রয়েছে। পরিবেশবান্ধব ও স্বাস্থ্য রক্ষায় উপযোগী বলে বিশ্বব্যাপী আঁশ ফসলের উপর মানুষ নির্ভরশীল হচ্ছে। আমাদের দেশেও তুলা উৎপাদন এলাকা প্রতিবছর বেড়ে চলেছে।

বাসস্থান: সারা পৃথিবীজুড়েই বিশেষ করে গ্রামীণ বাসস্থান এখনো বহুলাংশে কৃষিনির্ভর। শুধু বাসস্থানই নয়, সেখানে ব্যবহার্য আসবাবপত্রের নির্মাণ সামগ্রীও যোগান দেয় কৃষক।

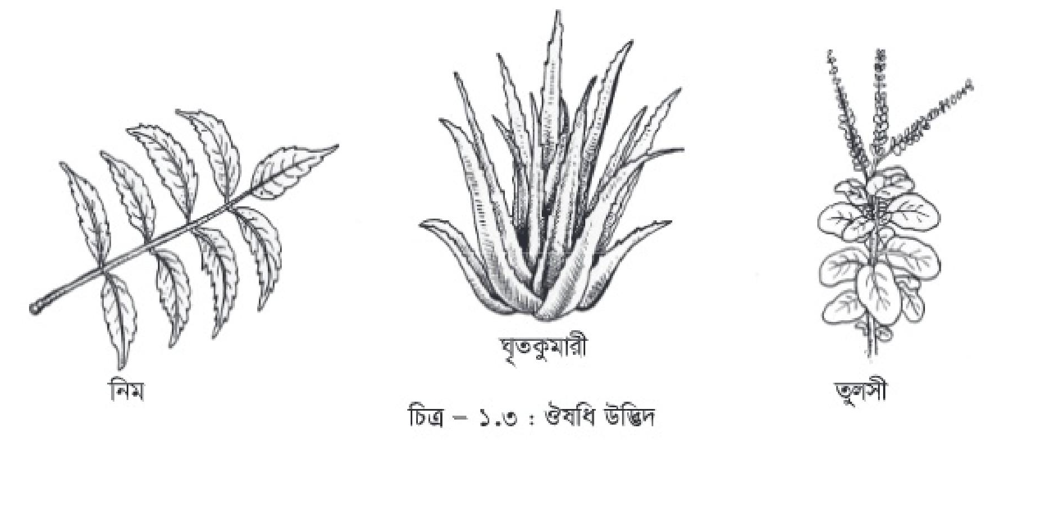

স্বাস্থ্য: স্বাস্থ্য রক্ষায় সুষম খাদ্য অপরিহার্য। এই সুষম খাদ্যের যোগান দেয় কৃষি। অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ রোগব্যধি নিরাময়ে ঔষধি উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। এই ভিত্তিতে বাংলাদেশে ভেষজ, আয়ুর্বেদ ও ইউনানী চিকিৎসাশাস্ত্র প্রসার লাভ করায় এই সকল ঔষধি গাছের চাষও প্রসার লাভ করে। তাই কৃষি ও কৃষকের অবদানও প্রসারিত হয়। নানা কারণে স্বাস্থ্য রক্ষায় বর্তমানে ঔষধি গাছপালা ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। এই সকল ঔষধি গাছের চাষও তাই বাড়ছে এবং লাভজনক হচ্ছে। এদের মধ্যে অ্যালোভেরা (ঘৃতকুমারী), স্টিভিয়া, কালোজিরা, রসুন এগুলো বেশ খ্যাতি লাভ করেছে। চিরতা, লবঙ্গ এমন আরও অনেক চাষযোগ্য ঔষধি গুল্ম, লতা, বৃক্ষের একটা বড় তালিকা তৈরি করা যায়। মাঠ ও উদ্যান ফসলের রোগ-বালাই চিকিৎসায় ও প্রতিরোধে নিম ও অ্যালামান্ডা গাছের পাতার রস এবং রসুনের রসের ব্যবহার সুফলদায়ক প্রমাণিত হয়েছে। আবার বাসক ও তুলসী পাতার রস খেলে কাশি ভালো হয়। থানকুনি ও পাথরকুচি পাতার রস আমাশয় রোগ নিরাময় করে। এই সকল উদ্ভিদজাত ঔষধের বড় গুণ হচ্ছে এগুলো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত এবং পরিবেশবান্ধব।

শিক্ষা: আখের ছোবড়া, বাঁশ ও গেওয়া কাঠ থেকে লেখার কাগজ তৈরি হয়। ধুন্দল কাঠ থেকে পেন্সিল তৈরি হয়।

বিনোদন: কৃষি আমাদের সংস্কৃতির একটি বড় অংশ। আমাদের দেশের ঋতুবৈচিত্র্যের মতোই আমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং বিনোদনের সঙ্গে কৃষি ও কৃষকের সম্পর্ক রয়েছে। পল্লিগীতি, জারিসারি, ভাটিয়ালি, কবিগান, যাত্রাপালা সৃষ্টিতে কৃষি ও কৃষি সমাজের অবদান রয়েছে। ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়ার জটিল কাজ কৃষকরা দল বেঁধে ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, জারিসারি গাইতে গাইতে আনন্দের সাথে করে থাকেন। নবান্নে নতুন চালের পিঠা তৈরির ধুম পড়ে যায়।

| কাজ: নিচের কোন কৃষিজ উপকরণ থেকে কোন দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় তা বাছাই করে খাতায় লেখ। | |

| কৃষিজ উপকরণ | উৎপন্ন দ্রব্যাদি |

| ধান, তুলা, পাট, খড়/নাড়া, বাঁশের টুকরা, রসুন, কালোজিরা, নিম, তুলসী, ঘৃতকুমারী (Aloevera) | চাল, চিড়া, মুড়ি, সুতা, কাপড়, সুতলি, চট, মাথাল, ঘরের মডেল, ট্যাবলেট, তেল, ক্যাপসুল, কাশির ঔষধ, সাবান ও কসমেটিকস |

বাংলাদেশের ঋতুচক্র ও কৃষিজ উৎপাদন

বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ। এ দেশে ঋতু নিরপেক্ষ ফল হিসেবে কলা ও পেঁপের নাম উল্লেখ করা যায়। বাঁশ, কাঠ, বেত ছাড়া প্রায় প্রতিটি মাঠ ও উদ্যান ফসল ঋতু নির্ভর। ইদানীং সারা বছর ভোক্তার চাহিদা মেটাতে কৃষিবিজ্ঞানীরা ঋতু নিরপেক্ষ ফসলের জাত উদ্ভাবনে গবেষণা চালাচ্ছেন। বেশ কিছু ঋতু নিরপেক্ষ ফল, ফুল, শাক-সবজি ও মাঠ ফসল ইতোমধ্যেই কৃষক পর্যায়ে এসেছে। ভবিষ্যতে এর সংখ্যা দ্রুতই বাড়বে আশা করা যায়। আউশ ধান হিসেবে পরিচিত ধানগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত বেশ কিছু 'ব্রি' ধান ঋতু নিরপেক্ষ। পাট দিবা দৈর্ঘ্যের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল বলে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি থেকে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত অবশ্যই বীজ বুনতে হয়। ফাল্গুনের শুরুতেই বোরো ধানের বীজতলায় বীজ থেকে চারা তৈরি করতে হয়। ফাল্গুনের শেষ সপ্তাহ থেকে চৈত্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত মাঠে চারা রোপণ করে ফেলতে হয়।

বাজারে চাহিদা থাকায় এখন সারা বছর পাটশাক, ধনে পাতা, পুঁইশাক, ডাঁটাশাক, লালশাক, লাউ, কুমড়া, পটোল, ঢেঁড়স, টমেটো ইত্যাদি সবজি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ছে।

মাটি: বাংলাদেশের নদী অববাহিকাগুলোতে বেলে-দোআঁশ মাটির প্রাধান্য থাকলেও বেশ কিছু উঁচু অঞ্চল আছে যার মাটি লালচে ও এঁটেল। আবার হাওর অঞ্চলগুলোতে কালো, জৈব পদার্থযুক্ত মাটির প্রাধান্য দেখা যায়। এই মাটি বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় প্লাবিত থাকে। মাটির পার্থক্যের প্রভাবে কৃষিও বৈচিত্র্যময় হয়।

কৃষি মৌসুম: বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ হলেও কৃষি ঋতু তিনটি। যথা- রবি (শীতকাল), খরিপ-১ (গ্রীষ্মকাল) ও খরিপ-২ (বর্ষাকাল)। ঋতু ভেদে ফসল উৎপাদনে ভিন্নতা দেখা যায়। যেমন- শীতকালে শাক সবজি ও গ্রীষ্মকালে ফলমূলের উৎপাদন বেশি হয়। বিশেষ করে জৈষ্ঠ্য মাসে দেশীয় নানা সুমিষ্ট ফলমূলের সমাহার বেশি থাকে বলে একে মধু মাসও বলা হয়।

বাংলাদেশের অবস্থানগত পরিবেশ

বাংলাদেশ পৃথিবীর উপক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থেকে জলজ মেঘমালা উৎপন্ন হয়। সেই মেঘমালা মৌসুমি বায়ুবাহিত হয়ে উত্তরের হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে বাধা পেয়ে প্রচুর বৃষ্টি ঝরায়। আবার এই পর্বতমালা দেয়ালের মতো শীতকালে সাইবেরিয়ার হিমশীতল বায়ু প্রবাহ আটকে দেয়, ফলে শীতও কম হয়। এ কারণেই আমাদের দেশ জীববৈচিত্র্য, বিশেষ করে উদ্ভিদবৈচিত্র্যের দেশ হিসেবে পরিচিত।

বাংলাদেশের কৃষিতে বৈচিত্র্য: বাংলাদেশের উদ্ভিদ ও প্রাণিবৈচিত্র্য বহুমাত্রিক। এ দেশে বিভিন্ন শস্য, ফুল, ফল, শাক, সবজি, নির্মাণ সামগ্রী, তত্ত্ব, ঔষধিগাছ প্রভৃতি উৎপাদন করা যায়। অপরদিকে রকমারি পশু-পাখি ও মৎস্য বৈচিত্র্যেও আমাদের দেশ পিছিয়ে নেই। ফলে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি প্রাণিজ পণ্যও প্রচুর উৎপাদিত হয়।

মাঠ ফসলের বৈচিত্র্য: খোলা মাঠে যে সকল ফসল উৎপাদন করা যায় এদের সাধারণভাবে মাঠ ফসল বলা হয়। ধান, পাট, গম, আখ, বিভিন্ন রকম ডাল, ইত্যাদি মাঠ ফসলের উদাহরণ। বাংলাদেশ একটি অন্যতম পাট উৎপাদনকারী দেশ। অতীতে এ পাটকে সোনালি আঁশ বলা হতো। কারণ পাট রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হতো। বর্তমানে আবার পাট উৎপাদনের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশা করা যায় অল্প সময়েই পাট আমাদের জাতীয় উৎপাদন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে সম্মানজনক স্থান দখল করবে। মাঠ ফসলবৈচিত্র্যে আমাদের দেশ খুবই সমৃদ্ধ। ধানের দেশ বাংলাদেশে পঞ্চাশ বছর আগেও প্রায় দুইশত জাতের ধান জন্মাত। কৃষির আধুনিকায়নের ফলেও ফসলবৈচিত্র্য কমতে পারে। সামাজিক-রাজনৈতিক কারণেও ফসলবৈচিত্র্য কমার উদাহরণ আমাদের দেশে আছে। যেমন উচ্চফলনশীল জাতের চাষাবাদ করতে গিয়ে অনেক জাতের ধান হারিয়ে গেছে। বাংলাদেশে মাত্র একশত বছর আগেও নানা জাতের কার্পাস তুলা জন্মাত। সূক্ষ্ম এক প্রকার কার্পাস তুলা এদেশে জন্মাত যা দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত মসলিন কাপড় উৎপাদন করা যেতো। এই তুলার জাতটি সম্ভবত পৃথিবী থেকেই বিলুপ্ত হয়েছে। যদিও বিভিন্ন প্রকার তুলা উৎপাদন আমাদের দেশে আবার বেড়ে চলেছে। প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে নানা সূত্রে নতুন নতুন উদ্ভিদ তথা ফুল, ফল, সবজি এ দেশে আসছে। এসব নতুন গাছপালা আমাদের মাঠ ফসলের সাথে সাথে উদ্যান ফসল ও সামাজিক বনবৃক্ষের বৈচিত্র্যও বাড়াচ্ছে।

ফল, ফুল, শাক-সবজি, মসলা ইত্যাদি উদ্যান ফসলের মধ্যে বিবেচিত।

ফল: কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল। এ দেশে বন্যার পানি জমে না এমন উঁচু এলাকায় কত বিচিত্র ধরনের কাঁঠাল জন্মায় তার হিসাব এখনো করা হয়নি। কাঁঠালের পরই জনপ্রিয় ফল হচ্ছে আম, আনারস। এ সকল ফলও আমাদের দেশে প্রচুর উৎপাদিত হয়। কমলা, কলা, কুল ও কদবেলের বৈচিত্র্যও চোখে পড়ার মতো। কলা ও পেঁপে সারা বছর পাওয়া যায়। বেশিরভাগ ফল মৌসুমি। এছাড়াও আমাদের দেশে নানা ধরনের স্বাদ ও গন্ধের লেবু চাষ হয়। সম্প্রতি আমাদের দেশে বিদেশি ফল স্ট্রবেরির চাষ বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আমাদের মাটি ও জলবায়ু এ ফল চাষের উপযোগী।

সবজি ও শাক: এ দেশে সকল ঋতুতে রকমারি সবজি উৎপাদিত হয়। বিশেষ করে শীতকাল বা রবি মৌসুমে সবজির বৈচিত্র্য অনেক বেশি। শাকের বৈচিত্র্যও এ দেশে কম নয়। শীতকালীন সবজির মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, গোলআলু, ব্রোকলি, লাউ, ওলকপি, মুলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন সবজির মধ্যে চালকুমড়া, পটোল, করলা, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, ধুন্দল, মুখিকচু অন্যতম। শাকের মধ্যে রয়েছে লাল শাক, পুঁইশাক, পালংশাক, পাটশাক, কলমিশাক ইত্যাদি। আবার পেঁপে, কাঁচাকলা, বেগুন, লালশাক ইত্যাদি শাকসবজি সারা বছর ধরে চাষ করা হয়।

ফুল: এ দেশে অভিজাত গোলাপ থেকে শুরু করে গাঁদা, বেলি, যুঁই ইত্যাদি শত শত রকমের ফুল জন্মায়। আমাদের দেশের সকল ফুলের নাম জানেন ও চেনেন এমন মানুষ বিরল। এক সময় দু-চারটি ফুলের গাছ নেই এমন গৃহস্থবাড়ি খুঁজে পাওয়া ছিল ভার। এ জন্যই হয়তো সম্প্রতি এ দেশে পণ্য হিসেবে ফুল কেনাবেচা চালু হয়েছে। ফুল উপহার পেলে সন্তুষ্ট হয় না এমন মানুষ বিরল। ফুল আমাদের সংস্কৃতির আনন্দময় অংশ। নগরায়ণের চাপে ফুল লাভজনক পণ্য হওয়ায় বাংলাদেশের কৃষিতে ক্রমশ ফুল উৎপাদন ও বিপণন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি বিদেশেও ফুল রপ্তানি করা হচ্ছে।

মসলা: উষ্ণ-আর্দ্র অঞ্চলে অবস্থান বলে আমরা মসলাপ্রিয় জাতি। আমাদের দেশে মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, তেজপাতা, ধনে ইত্যাদি রকমারি মসলা উৎপাদিত হয়।

জ্বালানি: বাংলাদেশে জ্বালানির যোগানও কৃষিক্ষেত্র থেকে আসে। পাট, ধইঞ্চা, ভুট্টা, অড়হর, ডাল ও বিভিন্ন উদ্যান ফসলের গাছ শুকিয়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তুষ একটি ভালো জ্বালানি। এছাড়া উদ্যান ও বনজ বৃক্ষের কাঠও জ্বালানি হিসেবে জনপ্রিয়।

ভোজ্যতেল: সরিষা আমাদের উল্লেখযোগ্য তেল ফসল। গত কয়েক দশক যাবৎ সূর্যমুখী, সয়াবিনও তেল ফসল হিসেবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সম্প্রতি চালের কুঁড়া থেকে বাণিজ্যিকভাবে তেল উৎপাদন হচ্ছে।

অন্যান্য তেল: চিনাবাদাম, কালোজিরা ইত্যাদি তেলবীজ ফসলও ঐতিহাসিক কাল থেকেই দেশের কৃষিবৈচিত্র্যের অঙ্গ।

ঔষধি: হরেক রকমের ঔষধি উদ্ভিদ সমৃদ্ধ আমাদের দেশ। নিম, তুলসী, অ্যালোভেরা, শতমূলী হলো ঔষধি উদ্ভিদ। এছাড়া রসুন, হলুদ, কালোজিরা, লবঙ্গ ঔষধ ও প্রসাধনী তৈরির কাঁচামাল।

নির্মাণ সামগ্রী : বাঁশ, কাঠ, বেত ইত্যাদি নির্মাণ সামগ্রীর বৈচিত্র্যও এদেশে বেশ রয়েছে।

শিল্পের কাঁচামাল: বিভিন্ন প্রকার কাঠ, পাট, তুলা, নীল, আগর ইত্যাদি উদ্ভিদ এবং পশুর চামড়া, শিং, হাড় ইত্যাদিও শিল্পের কাঁচামাল ও কৃষিবৈচিত্র্যের অংশ।

| কাজ: দলীয় আলোচনার মাধ্যমে নিচের ছকটি পূরণ কর ও শ্রেণিতে উপস্থাপন কর। | ||

ফসলের নাম | মাঠ ফসল | উদ্যান ফসল |

| ধান, টমেটো, পাট, গম, আখ, লাউ, ভুট্টা, আম, কাঁঠাল, গাজর। | ||

মাছ: বাংলাদেশ নদী, খাল, বিল, হাওর, বাঁওড়ের দেশ। ফলে প্রাকৃতিকভাবেই মিঠা পানির মাছের বৈচিত্র্যধন্য এই দেশ। হয়তোবা এ কারণেই বাঙালির খাদ্য তালিকায় মাছ একটি প্রিয় বস্তু। বাঙালির একটি পরিচয় 'মাছে-ভাতে বাঙালি'। মাছ পালন ও উৎপাদন তাই আমাদের কৃষির একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পুকুরসহ বিভিন্ন জলাশয়ে মাছ চাষ লাভজনকও বটে। চাষ করা মাছের সম্পূরক খাদ্য উৎপাদন হিসেবে তাই 'ফিশ ফিড' নামক একটি সহায়ক কৃষিশিল্পও গড়ে উঠেছে।

দেশের দৈনন্দিন মাছের চাহিদার একটি বড় অংশ এখন চাষ করা মাছ থেকে আসে। এটা ভবিষ্যতে ক্রমাগত বাড়তে থাকবে বলেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা। প্রথম প্রথম রুই, কাতলা, মৃগেল জাতীয় মাছ চাষ হতো। যতই দিন যাচ্ছে এই চিত্রটি বদলে যাচ্ছে। গত কয়েক বছর যাবৎ পরিমাণের দিক থেকে এবং বাজারে সহজপ্রাপ্যতার দিক থেকে পাঙ্গাশ এবং তেলাপিয়া মাছ জনপ্রিয়। চাষযোগ্য মাছের

তালিকায় বর্তমানে আরও যোগ হয়েছে পাবদা, কৈ, মাগুর, মলা ইত্যাদি সুস্বাদু মাছ। উপকূলীয় অঞ্চলের লোনা পানিতে বাগদা ও মিঠা পানিতে গলদা চিংড়ির চাষ করা হচ্ছে। এগুলো বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে।

কাঁকড়া: খাদ্য হিসেবে কাঁকড়া বাংলাদেশে জনপ্রিয় না হলেও রপ্তানির জন্য দেশের বেশ কিছু অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে এর উৎপাদন হচ্ছে।

মুরগি ও ডিম: আমাদের দেশে বিশেষ করে স্বাধীনতার পর থেকে খামারে মুরগি উৎপাদন বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। অবশ্য গৃহস্থ পরিবারে মুরগি ও ডিম উৎপাদনের ঐতিহ্য বহুকালের। দেশি মুরগির মাংস সুস্বাদু কিন্তু ডিম কম দেয়। খামারে মাংস ও ডিম উৎপাদনের জন্য যেমন মুরগির পৃথক জাত ব্যবহার হয় তেমনি পালন পদ্ধতিও ভিন্ন।

হাঁস ও হাঁসের ডিম: হাওর, বাঁওড়, বিল এলাকায় তো বটেই এ ছাড়াও সারা দেশেই যেখানে পুকুর, ডোবা অর্থাৎ পানি আছে সেখানেই হাঁস চাষ কৃষক পরিবারে জনপ্রিয়। নানা জাতের হাঁস চাষ করা হয়। এদের মধ্যে 'খাকি ক্যাম্বেল' জাতীয় হাঁস ডিম উৎপাদনের জন্য জনপ্রিয়।

অন্যান্য পাখি: লাভজনক অর্থাৎ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কবুতর পালন এ দেশে অনেক আগে থেকেই জনপ্রিয়। বর্তমানে কোয়েল ও কোয়েলের ডিম উৎপাদন কৃষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে।

ছাগল: যাবর কাটা পশুদের মধ্যে গৃহপালিত প্রাণী হিসেবে এ দেশে ছাগল বেশ জনপ্রিয়। আমরা ছাগল থেকে দুধ, মাংস ও চামড়া পেয়ে থাকি। নানা জাতের ছাগল পোষা হলেও সবচেয়ে জনপ্রিয় এদেশীয় জাতটির নাম 'ব্ল্যাক বেঙ্গল'। এটি মাঝারি আকার ও শান্ত স্বভাবের প্রাণী। এর মাংস খুবই সুস্বাদু এবং চামড়া উন্নত।

ভেড়া : সারা দেশে ভেড়া দেখতে পাওয়া গেলেও দেশের কিছু কিছু এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে ভেড়ার চাষ হয়। ভেড়ার মাংস প্রোটিনের অভাব মেটায়। ভেড়ার রোগ বালাই কম হয় এবং পালন করতে জায়গাও কম লাগে। ভেড়ার লোম থেকে উল তৈরি হয়।

গরু: পশুপালকদের সবচাইতে প্রিয় পশু হলো গরু। এর পালন সম্ভবত কৃষি সভ্যতার গোড়া থেকে। গরুর সঙ্গে কৃষকের যেন আত্মিক সম্পর্ক। বাংলাদেশের স্থানীয় গরুর জাতগুলো আকারে ছোট হলেও এর খাদ্য চাহিদা কম এবং এরা বেশ রোগবালাই সহিষ্ণু। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গরুও বিশেষ করে বেশি দুধ উৎপাদনের কারণে এ দেশে লালনপালন করা হয়। একই কারণে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের দুধেল গরু এদেশের খামারিদের কাছে প্রিয় হয়েছে।

মহিষ: গরুর মতো মহিষও এদেশে অঞ্চল বিশেষে জনপ্রিয়। মহিষের দুধ ঘন হওয়ায় দধি ও মিষ্টান্ন শিল্পে এর বিশেষ আদর রয়েছে। নানা জাতের মহিষ এদেশে দেখা যায়।

ছাগল, ভেড়া, গরু ও মহিষের মাংস, দুধ, চামড়া, পশম ছাড়াও এদের শিং ও হাড় ব্যবহার করে নানা শিল্প-কারখানায় বিভিন্ন পণ্য উৎপাদিত হয়।

উপক্রান্তীয় অঞ্চলের নদী বিধৌত দেশ হিসেবে এ দেশের কৃষিজ উৎপাদনে বৈচিত্র্য অনেক। এগুলোর যথাযথ লালন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার এই নিম্ন আয়ের দেশটির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে।

| কাজ: দলগত আলোচনার মাধ্যমে আমাদের দেশের কৃষিজ প্রাণীর নামের তালিকা তৈরি কর। তোমাদের এলাকায় কোন কোন প্রাণীর চাষ হয় বা পালন করা হয় সেগুলোর নাম ও গুরুত্ব লেখ। |

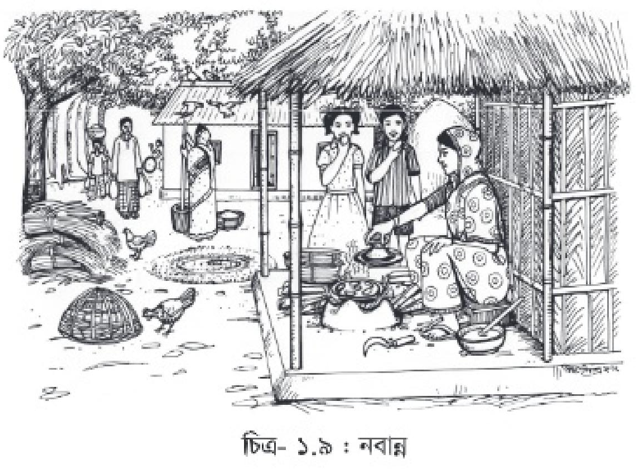

নবান্ন উৎসব: হাড়ভাঙা খাটুনি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের উৎকণ্ঠা, লুণ্ঠনকারি লাঠিয়ালদের লুটপাটের আশঙ্কা, রোগবালাই, পোকামাকড়ের আক্রমণ ও মহামারীর উৎকণ্ঠার পর যখন, বিশেষ করে ধান কেটে আপন বাড়ির আঙ্গিনায় এনে জড়ো করে তখন কৃষক পরিবারে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। এ ধান মাড়াই করে ঝেড়ে শুকিয়ে গোলায় তুলতে তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ওদিকে মেয়েরা ব্যস্ত থাকেন ঢেকিতে নতুন ধান ভেনে চাল করা ও নতুন চাল গুঁড়ো করার কাজে। নতুন চালের গন্ধে গৃহস্থ বাড়ি ভরে উঠে।

নতুন চালের ভাতের পাশাপাশি নতুন চালের পায়েস, পিঠাপুলি তৈরি হতে থাকে। বাড়ির কাজের ছেলেরা নতুন লুঙ্গি-গেঞ্জি পায়, কাজের মেয়েরা পায় নতুন শাড়ি, চুড়ি, লেসফিতা। বাড়িতে বসেই ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে নতুন ধান দিয়ে এসব কেনা যায়। খালি হাতে কেউ ফিরে যায় না, ভিক্ষুকও না। উৎসবে মেতে উঠে সবাই। নতুন ভাতের উৎসব-নবান্ন উৎসব।

নবান্ন উৎসব কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর উৎসব না। এটা সবার উৎসব। কবে এ উৎসব হবে তা অবশ্য নির্ভর করে কোন এলাকায় হচ্ছে, কোন ফসল হচ্ছে তার উপর। যদি বোরো ধান হয় তাহলে বৈশাখে হতে পারে কারণ এ সময় বোরো ধান ঘরে আসে। এ ক্ষেত্রে নবান্ন উৎসব আর নববর্ষের উৎসব মিলেমিশে যেতে পারে। যদি আমন ধান হয় তাহলে শারদীয় উৎসবের সঙ্গে মিলে যেতে পারে। উৎসবের ঘনঘটা উভয় ক্ষেত্রেই বহুগুণ বেড়ে যায়।

বাংলা নববর্ষ: পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ। নববর্ষকে ঘিরে সবার মাঝে একটি উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। বাংলা নববর্ষ উৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মেলা। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে এবং পহেলা বৈশাখ সকালে মেলা বসে। এই মেলা থেকেই গ্রামের মানুষ হাঁড়ি-ঝুড়ি, দা-কাস্তে থেকে শুরু করে সংসারের যাবতীয় তৈজসপত্র ক্রয় করে। হাট বাজারের দোকানিরাও পয়লা বৈশাখে আপ্যায়ন করেন তাঁদের গ্রাহক-খদ্দেরদের। খদ্দেররা বাকি পাওনা পরিশোধ করে মিষ্টিমুখে আপ্যায়িত হন। এই অনুষ্ঠানের আরেক নাম হালখাতা। নববর্ষের আয়োজনে যাত্রাপালা, কবিগান ও খেলাধুলার আয়োজনও করা হয়।

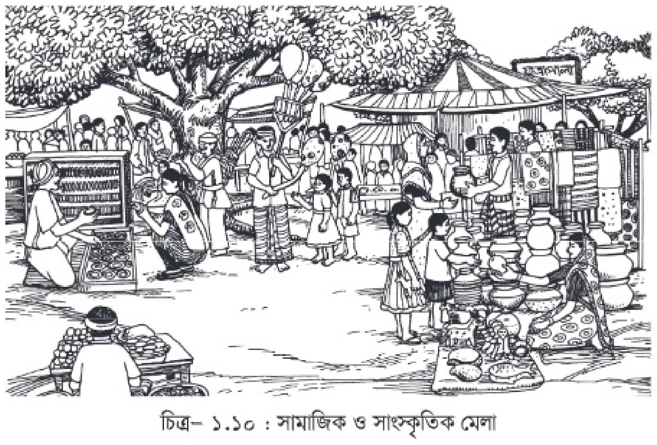

গ্রাম্য মেলা: নবান্ন উৎসবের অংশ হিসেবে পৌষ মাসে গ্রাম্য মেলা বসতো যা এখনও চালু আছে। এসব মেলায় যেমন নানা প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র নিয়ে পসারিরা বিক্রি করতে বসেন তেমনি এখানে তাঁতের কাপড়, লুঙ্গি, গামছা, চুড়ি, প্রসাধনী, কামার-কুমারের নানা ধাতব বা মাটির জিনিসপত্র, বইপত্র, পাটি বিক্রির জন্য উঠে। বিনোদনেরও নানা আয়োজন দেখা যায়। রাতভর চলে যাত্রা বা পালাগান। এই সব মেলায় দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসে। এই মেলাগুলো আসলে গ্রামীণ অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতির মিলন মেলা।

| কাজ: দলীয় আলোচনা কর এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন কর। ১। তোমাদের এলাকায় বাংলা নববর্ষ কীভাবে পালন করা হয়? ২। তোমার দেখা একটি গ্রাম্য মেলার বর্ণনা দাও। |

১. বত্র উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল ...........… ফসল।

২. বাংলা নববর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ..............।

৩. ফল, ফুল, শাক সবজি ...........… ফসলের মধ্যে বিবেচিত।

8. আদি সমাজে ...........… ভিত্তিতে সমাজ প্রধান নির্বাচিত হতেন।

৫. বাংলাদেশ পৃথিবীর ...........… অঞ্চলে অবস্থিত।

| বামপাশ | ডানপাশ | |

১. ২. ৩. ৪. ৫. | কৃষির সূচনা করেছেন বাংলাদেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীর তুলা ও পাট আমাদের প্রধান মাটির পার্থক্যের প্রভাবে কৃষিও মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর প্রথমটিই হচ্ছে | খাদ্য নারীরা পুরুষরা আঁশ ফসল বৈচিত্র্যময় হয় বৈচিত্র্য বহুমাত্রিক |

১. উদ্যান ফসল কী?

২. নবান্ন উৎসব কাকে বলে?

৩. কৃষি উৎপাদনের প্রধান লক্ষ্য কী?

8. ডিম উৎপাদনের জন্য জনপ্রিয় হাঁসের নাম লেখ।

১. গ্রাম্য মেলা আমাদের দেশের 'গ্রামীণ অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক মেলা'- ব্যাখ্যা কর।

২. উদাহরণসহ বাংলাদেশে ফসল বৈচিত্র্যের অনুকূল কারণগুলোর একটি তালিকা দাও।

৩. আমাদের দেশে নবান্ন উৎসব একটি কৃষিভিত্তিক উৎসব ব্যাখ্যা কর।

8. পরিবার ও সমাজ গঠনে কৃষির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

৫. খাদ্য হিসেবে প্রাণিজ উৎপাদনের গুরুত্ব উদাহরণসহ আলোচনা কর।

১. নিচের কোনটি ঔষধি উদ্ভিদ?

ক. ধান

খ. পাট

গ. অ্যালোভেরা

ঘ. বাঁধাকপি

২. সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায়-

i. কৃষিপণ্যের বৈচিত্র্য বেড়েছিল

ii. কৃষিজ উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতি হয়েছিল

iii. কৃষিপণ্য বিপণন প্রসারিত হয়েছিল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

বুঝুমার নানা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে ঝুড়ি ভর্তি রসাল ফলমূল নিয়ে মধু মাসে তাদের বাসায় এলেন। তারা ফলগুলো পেয়ে খুব খুশি হলো।

৩. ঝুমার নানা কোন ঋতুতে বেড়াতে আসেন?

ক. গ্রীষ্ম

খ. বর্ষা

গ. শরৎ

ঘ. হেমন্ত

৪. ঝুমার নানার ফলের ঝুড়িতে ছিল-

i. আম

ii. কমলা

iii. কাঁঠাল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

১. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী রফিক ব্যবসায় লোকসান করে শহর থেকে গ্রামে ফিরে আসেন। ছয় সদস্যের পরিবারের দৈনিক চাহিদা পূরণে রফিকের হিমশিম অবস্থা। গ্রামে কৃষিজ সম্পদের মধ্যে তাঁর ছোট্ট একটি বসতবাড়ি ছাড়া মাঝারি একটি পুকুর ও ৫০ শতাংশ ফসলি জমি আছে। এ অবস্থায় চাচা আলতাফ মাস্টারের পরামর্শমতো তিনি তার একটি কৃষিজ সম্পদ ব্যবহারের উদ্যোগ নেন। এতে তিনি পরিবারের দৈনন্দিন প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবেও লাভবান হন। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর অন্যান্য কৃষিজ সম্পদ ব্যবহারেরও উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ক. কৃষিকে পেশা হিসেবে নেওয়ার আগে মানুষ কয়টি উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করত?

খ. কলাকে ঋতু নিরপেক্ষ ফল বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. রফিক যে উপায়ে তাঁর কৃষিজ সম্পদ ব্যবহার করে লাভবান হয়েছিলেন তা বর্ণনা কর।

ঘ. রফিক কৃষিজ সম্পদ ব্যবহারের যে উদ্যোগগুলো গ্রহণ করেন তা আমাদের খাদ্য চাহিদার প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন কর।

২. রহিম মিয়া তাঁর জমিতে বিভিন্ন প্রকার মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসলের চাষ করেছেন। নতুন ধান উঠায় তার পরিবারসহ সবাই নবান্ন উৎসবে মেতে উঠল।

ক. মানুষ কখন আগুনের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ শিখেছিল?

খ. পরিবারের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

গ. রহিম মিয়ার কার্যক্রম কীভাবে খাদ্য চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উল্লিখিত উৎসবের সাথে রহিম মিয়ার কৃষিকাজের সংশ্লিষ্টতা বিশ্লেষণ কর।

Read more