আমাদের চারপাশে প্রতি মুহূর্তে নানা রকম পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। এদের কোনো কোনোটি আমাদের জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় আবার কোনো কোনোটি হয়ত নানাবিধ ক্ষতির কারণও হতে পারে। প্রকৃতিতে ঘটা এ সকল নানা ঘটনায় বিভিন্ন পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন সাধিত হয়।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

| কাজ: একটি ছোটো পাত্রে কিছু বরফের টুকরা রেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। কি ঘটছে? বরফ ধীরে ধীরে গলে পানিতে পরিণত হচ্ছে। আচ্ছা বলো তো, পানি ও বরফ কি একই পদার্থ না ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ? পানি ও বরফ একই পদার্থ, এরা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নয়। এদের অবস্থা শুধু ভিন্ন। যখন পানি আকারে আছে, এটি তরল অবস্থায় আছে আর যখন বরফ আকারে আছে, এটি কঠিন অবস্থায় আছে। |

বরফ গলে পানি হওয়ার এই পরিবর্তন অর্থাৎ যেখানে শুধু অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু পদার্থের উপাদানের কোনো পরিবর্তন হয় নাই, তাকে ভৌত পরিবর্তন বলা হয়।

পানিতে তাপ দিলে কি হয়? পানির তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং এক পর্যায়ে পানি ফুটতে থাকে। তাহলে পানির স্ফুটন কি ভৌত পরিবর্তন? হ্যা, অবশ্যই এটি একটি ভৌত পরিবর্তন। কারণ এর ফলে পানি তরল অবস্থা থেকে বাষ্পে বা গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয়, এটি নতুন কোনো পদার্থে পরিণত হয় না ।

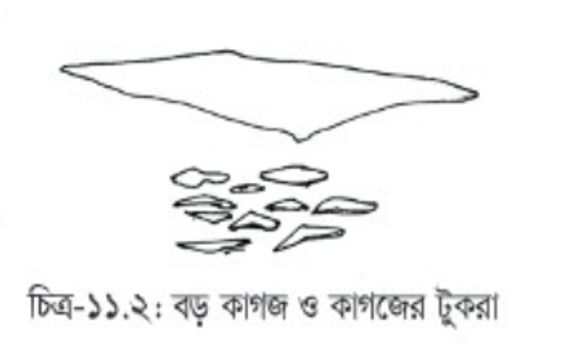

আবার একটি বড়ো কাগজ কেটে যদি আমরা কয়েকটি ছোটোছোটো টুকরায় পরিণত করি, তাহলে এই পরিবর্তন কি ভৌত পরিবর্তন বলব? হ্যাঁ, এটিকেও ভৌত পরিবর্তন বলব, কারণ এর ফলে কাগজের আকার শুধু ছোট হয়েছে, কিন্তু এটি একই পদার্থই রয়ে গেছে এবং এর ধর্মের কোনোই পরিবর্তন হয়নি।

তাহলে যে সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে সংশ্লিষ্ট পদার্থের অবস্থার বা আকার-আকৃতির পরিবর্তন ঘটে কিন্তু পদার্থের উপাদানের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাদেরকে ভৌত পরিবর্তন বলা হয়।

লোহার তৈরি রড তোমরা সবাই দেখেছো। লোহার রড, কিছুদিন বাইরে ফেলে রাখলে এর উপর মরিচা পড়ে ও রড ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যায়। তোমরা কি জানো মরিচা আসলে কী এবং কীভাবে এটি তৈরি হয়?

| কাজ: একটি পাত্রের অর্ধেক পরিমাণ পানি নাও। পেরেকটি সাবধানে আস্তে করে পাত্রের পানিতে ডুবাও। পাত্রটি দু-তিন দিনের জন্য রেখে দাও। পেরেকটিতে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, পেরেকের উপরিভাগে মরিচা পড়েছে। |

লোহার এই যে পরিবর্তন হলো অর্থাৎ মরিচা পড়ল, এটি কি ধরনের পরিবর্তন? এটি কি ভৌত পরিবর্তন? এখানে লোহা বাতাসের অক্সিজেন ও পানির সাথে বিক্রিয়া করে পানিযুক্ত ফেরিক অক্সাইড তৈরি করে। এই পানিযুক্ত ফেরিক অক্সাইডই হলো মরিচা। তাহলে দেখা যাচ্ছে লোহা পরিবর্তিত হয়ে একটি ভিন্ন পদার্থ ফেরিক অক্সাইডে পরিণত হয়েছে, যার ধর্ম লোহার ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।\]

এই সকল পরিবর্তন যেখানে এক বা একাধিক পদার্থ পরিবর্তিত হয়ে ভিন্নধর্মী নতুন পদার্থে পরিণত হয় তাদেরকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলে। এই ক্ষেত্রে পদার্থের উপাদানের পরিবর্তন ঘটে।

মরিচাতে একটু ঘষা লাগলেই এটি খসে পড়ে যায়। এভাবে মরিচা পড়ার ফলে লোহার ক্ষয় হয়।

লোহার মতো অন্যান্য ধাতব পদার্থও (যেমন এলুমিনিয়াম ও তামা) বাতাসে রেখে দিলে ক্ষয় হতে পারে। তবে কিছু কিছু ধাতব পদার্থ যেমন- সোনা, প্লাটিনাম এগুলো খোলা বাতাসে রাখলেও ক্ষয় হয় না। সে কারণে এরা গহনা বা কখনো কখনো মুদ্রা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

আচ্ছা তোমরা কি জানো স্টেইনলেস স্টিল কী এবং এতে মরিচা পড়ে কি না?

লোহার সাথে কার্বন, নিকেল ও ক্রোমিয়াম মিশালে স্টেইনলেস স্টিল তৈরি হয়। এটি মূলত এক ধরনের মিশ্রণ। স্টেইনলেস স্টিল লোহার চেয়ে অনেক গুণ মজবুত ও শক্ত হয়। আর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, এতে লোহার মতো মরিচাও পড়ে না। এবার পরীক্ষা করে তা দেখা যাক।

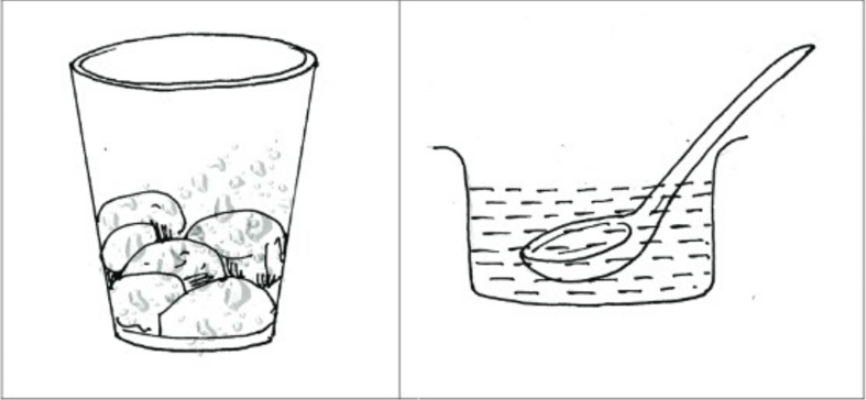

| কাজ: একটি বিকারে দুই-তৃতীয়াংশ পানি নিয়ে তাতে স্টেইনলেস স্টিলের একটি চামচ ও একটি পেরেক ডুবাও ও কয়েকদিন রেখে দাও। চামচে কি মরিচা পড়েছে? না, পড়েনি, কারণ স্টেইনলেস স্টিলে লোহা থাকলেও এর ধর্ম বিশুদ্ধ লোহা থেকে আলাদা। এটি অক্সিজেন ও পানির সাথে বিক্রিয়া করে মরিচা তৈরি করতে পারে না। কিন্তু দেখ, পেরেকে মরিচা পড়েছে কারণ এটি শুধুমাত্র লোহার তৈরি। |

তোমরা বাড়িতে ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি নানা রকম জিনিসপত্রের তালিকা প্রস্তুত কর এবং দেখ এদের মধ্যে কোনগুলো ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে আর কোনগুলো ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে না। কেন এমনটি হচ্ছে তাও চিন্তা কর।

ধাতব পদার্থসমূহ ক্রমাগত ক্ষয় হতে থাকলে এক পর্যায়ে তা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। কিন্তু যদি আমরা এ সকল ধাতব পদার্থ ব্যবহারে সচেতন হই এবং এদেরকে যথাপোযুক্তভাবে ব্যবহার করি, তাহলে কিন্তু এই ক্ষয় রোধ করা যেতে পারে। যেমন ধর লোহার তৈরি জিনিসপত্র যথা- হাতুড়ি, পেরেক ইত্যাদি পানি থেকে দূরে বা যথাসম্ভব শুকনো জায়গায় রাখতে পারি। আবার অনেক সময় এদেরকে তৈল বা গ্রিজে ভিজিয়ে রাখলেও মরিচা পড়া বা ক্ষয় হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, যে সকল ধাতব পদার্থ ক্ষয় হয় তাদের ক্ষয় কিভাবে রোধ করা যায়?

ধাতুর ক্ষয়রোধ করার কয়েকটি উপায় হলো গ্যালভানাইজিং, পেইন্টিং ও ইলেকট্রোপ্লেটিং। এখন আমরা এসব উপায় সম্পর্কে জেনে নেই।

গ্যালভানাইজিং: আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজে আমরা জিংক বা দস্তা ব্যবহার করে থাকি। এর মধ্যে অন্যতম হলো গ্যালভানাইজিং। লোহার তৈরি দ্রব্যসামগ্রীর উপর দস্তার পাতলা আস্তরণ দেওয়াকে গ্যালভানাইজেশন বলে। জিংক এর আবরণ লোহাকে বাতাসের অক্সিজেন ও পানি থেকে রক্ষা করে। ফলে মরিচা পড়তে পারে না এবং লোহারও ক্ষতি হয় না। দস্তার পরিবর্তে টিন দিয়েও অনেক সময় আবরণ দিয়ে ধাতব পদার্থকে ক্ষয় হতে রক্ষা করা যায়।

পেইন্টিং: পেইন্টিং বা রং করেও ধাতব পদার্থসমূহের ক্ষয় রোধ করা যায়। বাসার রেফ্রিজারেটর, আলমারি, গাড়ি, স্টিলের আসবাবপত্র এসবেরই ক্ষয় রোধ করা জন্য পেইন্ট দিয়ে রং করা হয়। এই পেইন্ট সময়ের সাথে সাথে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব আবার পেইন্টিং করে নেওয়া ভালো।

ইলেকট্রোপ্লেটিং: ইলেকট্রোপ্লেটিং হলো তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে একটি ধাতুর উপর আরেকটি ধাতুর পাতলা আবরণ তৈরির প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় সাধারনত নিকেল, ক্রোমিয়াম, টিন, সিলভার ও সোনা দিয়ে আবরণ তৈরি করা হয়। এতে একদিকে যেমন ধাতুর ক্ষয় রোধ করা যায়, অন্যদিকে তেমনি বস্তুটি দেখতে আকর্ষণীয় ও চকচকে হয়। খাবারের কৌটা, সাইকেল, এগুলোর ক্ষেত্রে লোহার উপর টিনের ইলেকট্রোপ্লেটিং করা হয়।

| কাজ: ১টি দিয়াশলাই কাঠি দিয়ে মোমবাতি জ্বালাও। ভালোভাবে লক্ষ্য কর কী ঘটছে? মোমবাতির একটু অংশ আগুনে পুড়ে যাচ্ছে এবং অপর অংশটি গলে মোমবাতির গা বেয়ে নিচের দিকে নামছে এবং জমে যাচ্ছে। যে অংশটি পুড়ে যাচ্ছে, সেখানে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটছে? আবার যে অংশ গলে নিচের দিকে পড়ে জমে যাচ্ছে, সেখানেই বা কি ধরনের পরিবর্তন ঘটছে? |

মোমের একটি অংশ গলে সলতের মধ্য দিয়ে গিয়ে আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। সেখানে মোমবাতি বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানিতে পরিণত হচ্ছে এবং সাথে সাথে আলো ও তাপশক্তি উৎপন্ন করছে। উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড বর্ণহীন। উৎপন্ন পানি বাষ্পীভূত হয়ে যায়। এজন্য আমরা এদেরকে দেখতে পাই না। তাহলে মোমবাতির এই পরিবর্তন অবশ্যই রাসায়নিক পরিবর্তন। কারণ এর ফলে মোমবাতির মোম সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী নতুন পদার্থ, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানিতে পরিণত হচ্ছে। মোমের এই রাসায়নিক পরিবর্তন যেখানে এটি বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তাপশক্তি উৎপন্ন করেছে, এটিকে বলা হয় দহন। অন্যদিকে যে অংশটি গলে নিচে পড়ে জমে যাচ্ছে, সেখানে কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তন পরিবর্তন হচ্ছে না, বরং ভৌত পরিবর্তন হচ্ছে, কারণ এখানে তাপে মোম গলে আবার আগের অবস্থায়ই ফিরে এসেছে এবং এতে এর ধর্মের কোনোই পরিবর্তন হয়নি।

আমরা বাসাবাড়িতে চুলায় প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়িয়ে বা খড়ি দিয়ে যে রান্না করি, সেটিও কিন্তু এক ধরনের দহন প্রক্রিয়া। এখানে গ্যাস বা খড়ি বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে প্রচুর তাপশক্তি উৎপন্ন করে, যা দিয়ে আমরা খাবার রান্না করি। একই ভাবে কয়লা বা কাঠ পোড়ানোও দহন।

তোমরা কি জানো, আমরা যে নানা রকম কাজ করি তার জন্য এত শক্তি আমরা কোথা থেকে এবং কিভাবে পাই?

আমরা যে নানা রকম খাদ্য খাই, তা পরিপাকের পর খাদ্যসার দেহে শোষিত হয় এবং রক্তের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে পৌঁছায়। দেহকোষে এ খাবার ভেঙে প্রচুর তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। এই তাপশক্তিকে কাজে লাগিয়েই আমরা নানা রকম কাজ করি। যদি তাপশক্তি উৎপন্ন না হতো, তাহলে আমরা শক্তিও পেতাম না, কোনো কাজও করতে পারতাম না।

তাহলে স্পষ্ট যে, যে প্রক্রিয়ায় আমরা খাবার থেকে শক্তি পাই, সেটি এক ধরনের দহন প্রক্রিয়া।

আমরা যদি দীর্ঘ সময় খাবার না খাই, তাহলে কী ঘটে? আমরা শক্তিও পাই না কাজও করতে পারি না। কারণ খাবার না খেলে দেহকোষে দহন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তাপশক্তি উৎপাদনও থেমে যায় আর আমরাও কোনো শক্তি পাই না। সকল দহন প্রক্রিয়াই রাসায়নিক পরিবর্তন।

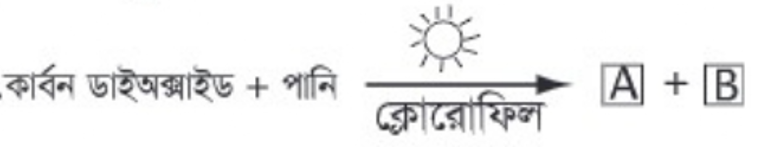

সালোকসংশ্লেষণ: তোমরা জানো যে, সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে গাছপালা সূর্যের আলোর সাহায্যে নিজেদের খাবার তৈরি করে। কিভাবে এটি ঘটে তা কি তোমরা জানো? এটি ভৌত না রাসায়নিক পরিবর্তন? সালোকসংশ্লেষণে গাছপালা আলোর সাহায্যে বাতাসে থাকা কাবর্ন ডাইঅক্সাইড ও পানির মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে গ্লুকোজ ও অক্সিজেন তৈরি করে। উৎপন্ন গ্লুকোজ গাছপালার বেড়ে উঠার কাজে লাগে আর অক্সিজেন আমাদের প্রশ্বাসে কাজে লাগে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সালোকসংশ্লেষণে উৎপন্ন পদার্থ অর্থাৎ গ্লুকোজ ও অক্সিজেন, বিক্রিয়ক পদার্থ কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও ভিন্নধর্মী। সে কারণে এটি একটি রাসায়নিক পরিবর্তন, ভৌত পরিবর্তন নয়। যদি সালোকসংশ্লেষণ না ঘটত তাহলে কি হতো? আমরা প্রশ্বাসের জন্য পর্যাপ্ত অক্সিজেন পেতাম না। তাহলে আমরা বলতে পারি সালোকসংশ্লেষণ এমন একটি রাসায়নিক পরিবর্তন, যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য।

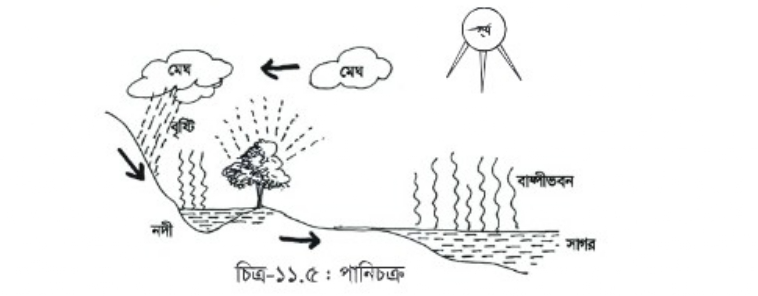

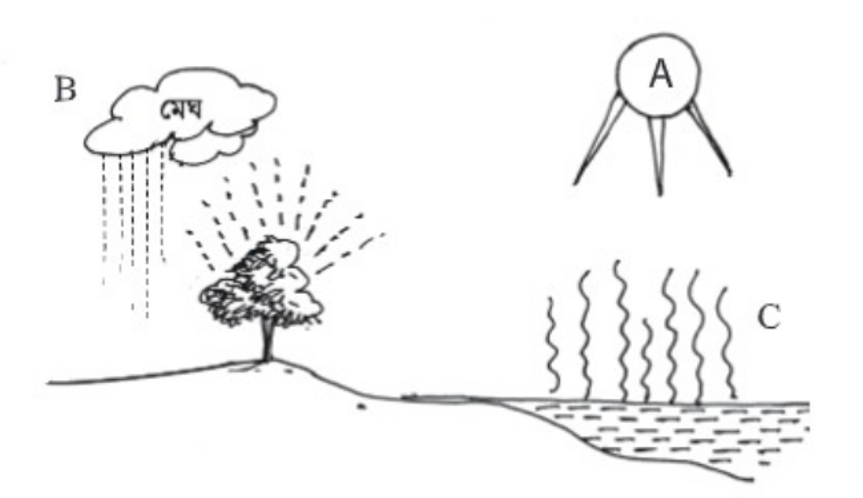

পানি চক্র: তোমরা জানো, পানি নানা উৎস থেকে পাওয়া যায়। যেমন, বৃষ্টি থেকে আমাদের দেশে প্রচুর পানি পাওয়া যায়। বর্ষাকালে বন্যার পানিতে দেশের নানা জায়গা ডুবে যায়। আচ্ছা বলো তো, বন্যার পানি কোথা থেকে আসে? বর্ষা শেষে আবার তা কোথায় চলে যায়? পরের বছর আবার বর্ষাকালে কোথা থেকে বন্যার পানি আসে?

পৃথিবীতে পানি তার এক উৎস থেকে অন্য উৎসে চক্রাকারে ঘোরে। বৃষ্টি কীভাবে হয় তা তোমরা জানো। সূর্যতাপ ভূপৃষ্ঠের অর্থাৎ পুকুর, খাল, বিল, নদী ও সমুদ্রের পানিকে জলীয়বাষ্পে পরিণত করে। জলীয়বাষ্প বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকে উঠে। উপরের দিকে তাপমাত্রা কম থাকায় জলীয়বাষ্প ঠান্ডা হয়ে ক্ষুদ্র পানিকণায় পরিণত হয়। ক্ষুদ্র পানিকণা একত্র হয়ে আকাশে মেঘ হিসেবে ঘুরে বেড়ায়। মেঘের পানিকণাগুলো একত্রিত হয়ে আকারে বড় হয়ে বৃষ্টিরূপে মাটিতে পড়ে। মেঘের পানিকণাগুলো খুব বেশি ঠান্ডা হয়ে গেলে তা বরফে পরিণত হয় এবং শিলাবৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীতে নেমে আসে। বৃষ্টির পানি গড়িয়ে গড়িয়ে নদীর পানির সাথে মিশে যায়। নদীর পানি প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রের পানিতে মিশে যায়। এভাবে ভূপৃষ্ঠের পানি থেকে জলীয়বাষ্প, জলীয়বাষ্প থেকে মেঘ, মেঘ থেকে বৃষ্টি হিসেবে পানি আবার ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসে। বৃষ্টির পানি আবার গড়িয়ে গড়িয়ে নদী এবং সবশেষে সমুদ্রে ফিরে আসে। এভাবে পানির চক্রাকারে ঘুরে আসাকে পানিচক্র বলে। এখানে একটি বিষয় খেয়াল করা দরকার যে, বৃষ্টির পানি চুইয়ে চুইয়ে মাটির নিচে গিয়েও সঞ্চিত হয়। এ পানিকে আমরা ভূগর্ভস্থ পানি বলি। ভূগর্ভস্থ পানি আমরা পান করার জন্য এবং দৈনন্দিন ও সেচকাজে ব্যবহার করার জন্য উত্তোলন করে থাকি।

আবার বায়ুপ্রবাহের কারণে জলীয়বাষ্প মেঘরূপে উড়ে গিয়ে পর্বতের চূড়ায় পৌছায়। সেখানে মেঘের পানিকণা ঠান্ডায় বরফে পরিণত হয়। এই বরফ গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপে গলে পানি হয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে। এভাবে ছোটো পাহাড়ি নদীর উৎপত্তি হয়। এই পাহাড়ি নদী বৃষ্টির পানির সাথে মিলে সমতলে বড়ো নদীতে পরিণত হয়। এই নদীর পানি সবশেষে সমুদ্রে গিয়ে মেশে। পানি থেকে মেঘ, মেঘ থেকে পর্বতের চুড়ায় বরফ, বরফ গলে নদী-এভাবেও পানি চক্রাকারে ঘুরে আসে। চিত্রটি থেকে পানির চক্রাকারে ঘুরে আসাটা ভালোভাবে বুঝতে পারবে।

পানিচক্রে জড়িত অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পরিবর্তন হচ্ছে বাষ্পীভবন, ঘনীভবন ও কঠিনীভবন। এদের কোনটি কি ধরনের পরিবর্তন দেখা যাক।

বাষ্পীভবন: এ প্রক্রিয়ায় নদ-নদী, খাল-বিল ও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সূর্যের তাপে পানি জলীয়বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। একে বাষ্পীভবন বলে। তোমরা বলো তো বাষ্পীভবন কি ভৌত না রাসায়নিক পরিবর্তন? এটি অবশ্যই একটি ভৌত পরিবর্তন। কারণ এতে পানি শুধু তরল অবস্থা থেকে বাষ্পে পরিণত হয়েছে, কোনো নতুন পদার্থ তৈরি হয়নি।

ঘনীভবন: বাষ্পীভবনের ফলে সৃষ্ট জলীয়বাষ্প ক্রমাগত উপরে উঠতে থাকে, যেখানে বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম। ফলে এক পর্যায়ে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে পানির ছোটো ছোটো কণা বা মেঘে পরিণত হয়। জলীয়বাষ্প থেকে মেঘ তৈরির প্রক্রিয়াটিই হলো ঘনীভবন। এটিও একটি ভৌত পরিবর্তন এবং মূলত বাষ্পীভবনের বিপরীত। এই প্রক্রিয়ায় পানি কেবল মাত্র বাষ্প থেকে তরলে পরিণত হচ্ছে, এর ধর্মের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না।

কঠিনীভবন: পানিচক্রে মেঘের পানিকণা জমে বরফে পরিণত হয়ে পর্বতের চূড়ায় জমা হয়। পানি বরফে পরিণত হওয়াটি কী ধরনের পরিবর্তন? এতে কী পানির ধর্মের পরিবর্তন হয়? পানির ধর্মের পরিবর্তন হয় না বলে এটি ভৌত পরিবর্তন।

কার্বনচক্র: কার্বনচক্রের মাধ্যমে আমরা মূলত দেখতে পাই কীভাবে কার্বন প্রকৃতিতে এক মাধ্যম বা অবস্থা থেকে অন্য মাধ্যম বা অবস্থায় চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। নিচের চিত্রে কার্বনচক্র দেখানো হলো: তোমরা কি বুঝতে পারছ এখানে কী ধরনের প্রক্রিয়া বা পরিবর্তন জড়িত? এখানে জড়িত পরিবর্তনসমূহের মধ্যে একটি হলো সালোকসংশ্লেষণ। তোমরা আগেই জেনেছ যে, এই প্রক্রিয়ায় গাছপালা বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি থেকে সূর্যের আলোর সাহায্যে তাদের খাবার অর্থাৎ গ্লুকোজ তৈরি করে এবং আমাদের জন্য অক্সিজেন তৈরি করে। তোমাদের কি মনে আছে এটি কী ধরনের পরিবর্তন? এই প্রক্রিয়ার মধ্যেমে কার্বন বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে উদ্ভিদের শরীরে প্রবেশ করে। কার্বনচক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো গাছপালা থেকে জীবাশ্ম জ্বালানিতে রূপান্তর। উদ্ভিদ বা গাছপালা মরে গেলে এদের দেহাবশেষ ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে ভেঙে যায় এবং এক পর্যায়ে জীবাশ্ম জ্বালানি হিসেবে ভূগর্ভে জমা হয়। আমাদের অতিব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, কেরোসিন বা পেট্রোল-এসবই এই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়। তবে মৃত গাছপালা ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে যখন ভাঙে, তখন এর একটি অংশ সরাসরি কার্বন ডাইঅক্সাইডে

পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। জীবাশ্ম জ্বালানি আমরা রান্না থেকে শুরু করে গাড়ি, শিল্পকারখানা, ইত্যাদিতে দহন করে ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহার করছি। এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে জীবাশ্ম জ্বালানি আবার কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানিতে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে। বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড আবার সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে গাছপালা দ্বারা শোষিত হচ্ছে।

রান্না, গাড়ি বা শিল্প কারখানায় দহন ছাড়া আর কোনো উপায়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে কি?

হ্যাঁ, মানুষের মতো অন্য প্রাণীরাও নিঃশ্বাসের সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ছেড়ে দিচ্ছে এবং তা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে। গাছপালা ছাড়া আর কোন উপায়ে কি কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডল থেকে শোষিত হচ্ছে?

আচ্ছা গাছপালা কি কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে শুধুই খাবার তৈরি করে? এরা কি কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয় না? হ্যাঁ, মানুষ বা অন্য প্রাণীর মতো গাছপালাও এদের নিঃশ্বাসের সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয়।

এখন তোমরা বলো তো গাছপালা বা প্রাণীদেহ থেকে যে জীবাশ্ম জ্বালানি তৈরি হয়, সেটি কি ধরনের পরিবর্তন?

এটি অবশ্যই রাসায়নিক পরিবর্তন, কারণ এই পরিবর্তনের ফলে উৎপন্ন পদার্থ অর্থাৎ জীবাশ্ম জ্বালানি গাছপালায় থাকা স্টার্চ, প্রোটিন, ইত্যাদি থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী।

অক্সিজেনচক্র: পাশের চিত্রে অক্সিজেন চক্র দেখানো হলো। এই চক্রে কী কী প্রক্রিয়া জড়িত? ভালোভাবে খেয়াল কর। গাছপালা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিজেন ছেড়ে দেয় ও নিজেদের জন্য খাবার (যেমন গ্লুকোজ বা স্টার্চ) সঞ্চয় করে রাখে। আবার অন্য দিকে মানুষসহ অন্য প্রাণীরা গাছের ছেড়ে দেওয়া অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং গাছপালা বা অন্য উৎস থেকে গৃহীত খাদ্য ঐ অক্সিজেনের সাহায্যে দহন করে শক্তি উৎপন্ন করে ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয় যা আবার গাছপালা ব্যবহার করে নিজেদের খাদ্য তৈরির কাজে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সালোকসংশ্লেষণ, কার্বনচক্র, পানিচক্র ও অক্সিজেনচক্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের জীবনের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত।

| কাজ: ম্যাগনেসিয়াম ও বায়ুর দহন পর্যবেক্ষণ। প্রয়োজনীয় উপকরণ: ম্যাগনেসিয়াম রিবন, চিমটা, লাইটার স্পিরিট ল্যাম্প/ বুনসেন বার্নার। পদ্ধতি: ম্যাগনেসিয়াম রিবনের একটি ছোটো টুকরার (৮ সেন্টিমিটার) এক মাথা চিমটা দিয়ে ধর। চোখে নিরাপত্তা চশমা পরে নাও। রিবনের অন্য মাথাটি বুনসেন বার্নারের শিখার উপর ধর। লাইটার দিয়েও এটি করা যায়। খুব ভালোভাবে লক্ষ কর কী ঘটছে? ম্যাগনেসিয়াম রিবনটি আগুনের শিখার উপর ধরায় কী দেখলে? রিবনে আগুন ধরে গেল এবং অত্যন্ত প্রজ্জ্বলিত শিখাসহ জ্বলতে লাগল। এর কারণ হলো ম্যাগনেসিয়াম বাতাসের অক্সিজেনে পুড়তে থাকে আর আমরা প্রজ্জ্বলিত শিখা দেখতে পাই। এভাবে যখন সমস্ত ম্যাগনেসিয়াম পুড়ে শেষ হয়ে যায়, তখন আপনা আপনি শিখাটি নিভে যায়। শেষে তোমরা ছাই-এর মতো কিছু দেখতে পাচ্ছ কি? এটি আসলে ম্যাগনেসিয়াম ও অক্সিজেন পুড়ে তৈরি হওয়া ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড। |

কাজ: কার্বোনেট যৌগ ও এসিডের বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ। পদ্ধতি: চকটিকে গুঁড়া করে নাও। চকের গুঁড়া চামচে নাও। এবার কাচের ড্রপার দিয়ে পাতলা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড চামচে যোগ করতে থাক। কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ? গ্যাসের বুদবুদ উঠছে? হ্যাঁ, গ্যাসের বুদবুদ উঠছে এবং অনেকটা ফেনার মতো মনে হচ্ছে। |

এর কারণ কি? কারণ হলো, চক হচ্ছে মূলত ক্যালসিয়াম কার্বোনেট (CaCO3)। পাতলা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করাতে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটে এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের কারণেই আমরা বুদবুদ দেখি ও ফেনার মতো দেখায়। উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড চলে গেলে আমরা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও পানির পরিষ্কার দ্রবণ দেখতে পাই।

এটি কী ধরনের পরিবর্তন? ভৌত না রাসায়নিক? এটি রাসায়নিক পরিবর্তন, কারণ উৎপন্ন পদার্থ (ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি) ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং এদের ধর্মও পুরোপুরি ভিন্ন। চকের বদলে তোমরা ডিমের খোসাও ব্যবহার করতে পার। কারণ এতে প্রচুর ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে।

| কাজ: ধাতু ও অ্যাসিডের বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ। প্রয়োজনীয় উপকরণ: ম্যাগনেসিয়াম রিবন, পাতলা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, স্পিরিট ল্যাম্প ও টেস্ট টিউব। পদ্ধতি: টেস্টটিউবের অর্ধেক পরিমাণ ভরে পাতলা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নাও। ম্যাগনেসিয়াম রিবনের কয়েকটি ছোটো ছোটো টুকরা অ্যাসিডে ছেড়ে দাও। কোনো গ্যাসের বুদবুদ উঠছে কি? না উঠলে স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়ে টেস্ট টিউবের তলায় হালকা তাপ দাও। গ্যাসের বুদবুদ উঠছে কি? এটি ম্যাগনেসিয়াম ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হাইড্রোজেন গ্যাসের বুদবুদ। এটি হাইড্রোজেন গ্যাস কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখতে পার। টেস্ট টিউবের মুখে একটি জ্বলন্ত দিয়াশলাই ধরে দেখ কি ঘটে? পপ পপ শব্দ করে জ্বলছে? হ্যাঁ, ঠিক তাই। এটি হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য গ্যাস হলে এমন শব্দ হতো না। ধাতুর সাথে পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়া কী ধরনের পরিবর্তন? অবশ্যই রাসায়নিক পরিবর্তন। কারণ এতে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। ম্যাগসিয়াম রিবন ছাড়াও তোমরা জিংক, এলুমিনিয়াম, কপার বা অন্য ধাতু দিয়েও এ পরীক্ষা করতে পার। |

শিলা গঠন প্রক্রিয়া

এর আগে তোমরা জেনেছ যে শিলা তিন ধরনের হয়, যথা আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা ও রূপান্তরিত শিলা। শিলার গঠন প্রক্রিয়া নির্ভর করে এটি কী দিয়ে তৈরি তার উপর। প্রথমে আগ্নেয় শিলার কথাই ধরা যাক। তোমরা কি জানো, আগ্নেয় শিলা কীভাবে গঠিত হয়েছে? হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবীর তাপমাত্রা অনেক বেশি ছিল। ধীরে ধীরে পৃথিবী ঠান্ডা হয়ে আজকের বাসযোগ্য পৃথিবীতে পরিণত হয়েছে। পৃথিবী ঠান্ডা হওয়ার সময় ভূ-গর্ভের অভ্যন্তরে উত্তপ্ত ও গলিত শিলা (যা ম্যাগমা নামে পরিচিত) আটকে পড়ে। এই ম্যাগমা পরে ঠান্ডা হয়ে কঠিন শিলায় পরিণত হয়, যাকে আগ্নেয় শিলা বলে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আগ্নেয় শিলা মূলত উত্তপ্ত মিশ্রণ ঠান্ডা হওয়ার ফলে তৈরি হয়েছে, নতুন পদার্থ সৃষ্টির মাধ্যমে নয়। তাহলে আগ্নেয় শিলার গঠন প্রক্রিয়া অবশ্যই একটি ভৌত পরির্বতন, ঠিক যেমনটি ঘটে জলীয়বাষ্প থেকে ঘনীভবনের মাধ্যমে পানি বা মেঘ তৈরির সময়।

এবার দেখা যাক পাললিক শিলা কীভাবে গঠিত হয়। জলবায়ুজনিত পরির্বতনের ফলে বাতাস, পানি, তুষার ও হিমবাহ, সমুদ্রস্রেত, ঝড়, জলোচ্ছাস, ইত্যাদির প্রভাবে আগ্নেয় শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ফলে চূর্ণবিচূর্ন হয়ে ছোটো ছোটো কণায় পরিণত হয়। এই ছোটো ছোটো কণাগুলো পানি বা বায়ু দ্বারা প্রবাহিত হয়ে নদ-নদীর মাধ্যমে সাগরে গিয়ে পড়ে এবং তলদেশে আস্তে আস্তে পলিরূপে জমা হয়। এই সময় এর সাথে জীবজন্তু বা গাছপালার দেহাবশেষও পলি স্তরের মাঝে আটকা পড়ে। পানির চাপ ও তাপে নানা রকম রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে জমাকৃত পলি ধীরে ধীরে কঠিন শিলায় পরিণত হয়, যাকে পাললিক শিলা বলে। যেহেতু পাললিক শিলার গঠনে নানাবিধ রাসায়নিক বিক্রিয়া জড়িত থাকে, তাই এদের গঠন প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে।

এবার রূপান্তরিত শিলার গঠন প্রক্রিয়া দেখে নেওয়া যাক। রূপান্তরিত শিলা তৈরি হয় আগ্নেয় বা পাললিক শিলা থেকে। তাপ, চাপ ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রভাবে আগ্নেয় বা পাললিক শিলা পরিবর্তিত হয়ে নতুন ধরনের যে শিলা তৈরি করে, তাকেই রূপান্তরিত শিলা বলে। যেমন বেলে পাথর (sandstone) একটি পাললিক শিলা এবং এটি রূপান্তরিত হয়ে কোয়ার্টজে (quartz) পরিণত হয় বলে কোয়ার্টজ একটি রূপান্তরিত শিলা। একই ভাবে চুনাপাথর থেকে মার্কেল এবং কয়লা থেকে গ্রাফাইট তৈরি হয় বলে মার্বেল ও গ্রাফাইটও রূপান্তরিত শিলা। রূপান্তরিত শিলার ধর্ম মূল শিলা থেকে আলাদা হওয়ায় এবং রূপান্তরের সময় রাসায়নিক বিক্রিয়া জড়িত থাকায় রূপান্তরিত শিলার গঠন এক ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন।

এই অধ্যায়ে আমরা যা যা শিখলাম

ভৌত পরিবর্তনের ফলে সংশ্লিষ্ট পদার্থের অবস্থার বা আকার আকৃতির পরিবর্তন ঘটে কিন্তু নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয় না ও পদার্থের ধর্মের কোনো পরিবর্তন হয় না।

শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. স্ফুটন একটি ___ পরিবর্তন।

২. চায়ে চিনি মিশানো একটি ______ পরিবর্তন।

৩. কাগজ পুড়ানো একটি ________ পরিবর্তন।

৪. ঘনীভবন প্রক্রিয়া _____ চক্রের সাথে জড়িত।

৫. চুনাপাথর একটি ______ শিলা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

২. দহন কি? উদাহরনসহ ব্যাখ্যা কর।

৩. চুলায় খড়ি বা গ্যাস পুড়ালে কোন ধরনের পরিবর্তন হয়, ভৌত না রাসায়নিক? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

৪. পানি চক্রের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৫. আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা ও রূপান্তরিত শিলার বৈশিষ্ট্য কী কী?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি রাসায়নিক পরিবর্তন?

ক. গলন

খ. বাস্পীভবন

গ. সালোকসংশ্লেষণ

ঘ. ঘনীভবন

২. P ও Q এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো-

i. প্রাণী শ্বসনের সময় P ত্যাগ করে

ii. উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্বসনের প্রধান উপাদান Q

iii. সালোক সংশ্লেষনের প্রধান উপাদান P

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

আনিস সাহেব একজন নির্মাণ ঠিকাদার। তিনি বিল্ডিংয়ের সৌন্দর্য বাড়াতে সাধারণত চুনাপাথরের রূপান্তরিত শিলা ব্যবহার করেন। তবে কখনো কখনো গ্রানাইট পাথরও ব্যবহার করেন, যা ম্যাগমা থেকে উৎপন্ন।

৩. উদ্দীপকে উল্লেখিত রূপান্তরিত শিলাটিতে এসিড প্রয়োগ করলে কোন গ্যাসটি উৎপন্ন হবে?

ক. O2

খ. CO2

গ. N2

ঘ. H2

৪. উদ্দীপকে উল্লেখিত গ্রানাইট কোন ধরনের শিলা?

ক. আগ্নেয়

খ. পাললিক

গ. রূপান্তরিত

ঘ. জীবাশ্ম

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

ক. মরিচা কী?

খ. ইলেকট্রোপ্লেটিং বলতে কী বুঝায়?

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বিক্রিয়াতে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের A ও B-এর মধ্যে কোন উপাদানটি পরিবেশে চক্রাকারে আবর্তিত হয় বিশ্লেষণ কর।

২।

ক. উপরের চিত্রটি কীসের?

খ. পাললিক শিলা কীভাবে তৈরি হয়?

গ. চিত্রের উল্লিখিত B প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর?

ঘ. চিত্রের C প্রক্রিয়াটিতে A-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

Read more