Summary

জীবনের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন, তবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া ভিন্ন। এই অধ্যায়টির আলোচ্য বিষয় হলো:

- উদ্ভিদের পুষ্টির প্রয়োজনীয় উপাদান এবং পুষ্টির অভাবজনিত লক্ষণ।

- প্রাণীর খাদ্যের প্রধান উপাদান ও উৎস।

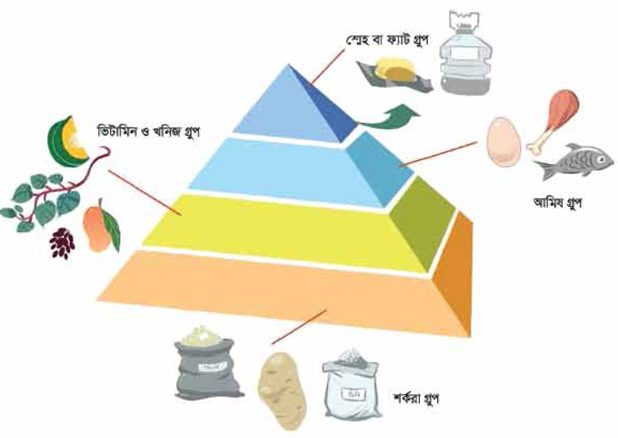

- আদর্শ খাদ্য পিরামিডের ব্যাখ্যা।

- পুষ্টির অভাবজনিত রোগের লক্ষণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার।

- কিলোক্যালরি ও কিলোজুলের ব্যাখ্যা এবং শক্তির পরিমাণের রূপান্তর।

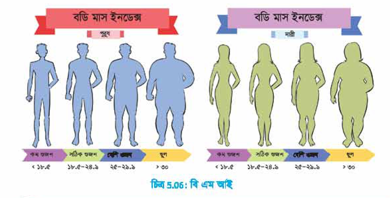

- বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) ও বডি মাস রেশিও (বিএমআর)-এর গুরুত্ব।

- সুস্থ জীবনযাপনে শরীরচর্চা ও বিশ্রামের গুরুত্ব।

- খাদ্য সংরক্ষণে রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজনীয়তা।

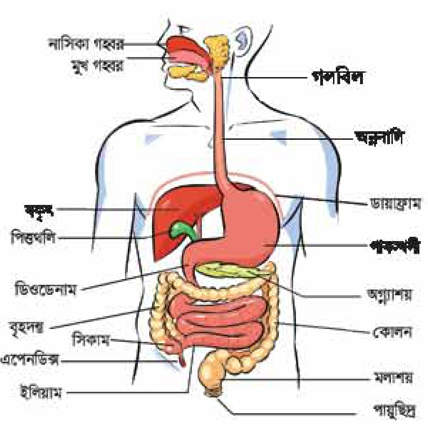

- পৌষ্টিকতন্ত্রের প্রধান অংশ ও সহায়তাকারী অঙ্গের কাজ।

- অস্ত্রের রোগ ও এর প্রতিরোধ।

প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে খাদ্যের তালিকা তৈরি করে সুষম খাদ্যের সাথে তুলনা এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে পুষ্টির অবদান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা যাবে।

জীবমাত্রই খাদ্য গ্রহণ করে, কারণ জীবের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। তবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া ভিন্ন। জীবের পুষ্টির জন্য বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োজন হয়। মানবদেহের জন্য খাদ্য, পুষ্টি ও পরিপাক প্রক্রিয়া এবং উদ্ভিদের পুষ্টি এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

- উদ্ভিদের পুষ্টির অতি প্রয়োজনীয় উপাদান বর্ণনা করতে পারব।

- উদ্ভিদে পুষ্টির অভাবজনিত লক্ষণ বিশ্লেষণ করতে পারব।

- প্রাণীর খাদ্যের প্রধান উপাদান ও উৎস বর্ণনা করতে পারব।

- আদর্শ খাদ্য পিরামিড ব্যাখ্যা করতে পারব। খাদ্য গ্রহণের নিয়মনীতি ব্যাখ্যা করতে পারব।

- পুষ্টির অভাবজনিত রোগের লক্ষণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পারব।

- কিলোক্যালরি ও কিলোজুল ব্যাখ্যা করতে পারব।

- পুষ্টি উপাদানে শক্তির পরিমাণ এবং ক্যালরি ও জুলে এদের রূপান্তর ব্যাখ্যা করতে পারব।

- বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) ও বডি মাস রেশিওর (বিএমআর) গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

- বিএমআই ও বিএমআরের হিসাব করতে পারব।

- বিএমআর এবং ব্যয়িত শক্তির সাথে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারব।

- বয়স ও লিঙ্গভেদে বিএমআই হিসাব করতে পারব।

- সুস্থ জীবনযাপনে শরীরচর্চা ও বিশ্রামের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

- খাদ্য সংরক্ষণে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব। খাদ্যে অতিমাত্রায় রাসায়নিক পদার্থ এবং রঞ্জক ব্যবহারের শারীরিক বিক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারব।

- পৌষ্টিকতন্ত্রের প্রধান অংশ ও সহায়তাকারী অঙ্গের গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারব।

- পৌষ্টিকতন্ত্রের প্রধান অংশের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করতে পারব। যকৃতের (Liver) কাজ বর্ণনা করতে পারব।

- অগ্ন্যাশয়ের কাজ বর্ণনা করতে পারব।

- খাদ্য পরিপাকে উৎসেচকের (Enzyme) ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব।

- অস্ত্রের বিভিন্ন সমস্যাজনিত রোগ এবং এর প্রতিরোধ ও প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারব।

- পরিপাকতন্ত্রের রোগের বিষয়ে নিজে সচেতন হব এবং পরিবারের সদস্যদের সচেতন হতে উদ্বুদ্ধ করব।

- সাত দিনের গৃহীত খাদ্যের একটি তালিকা তৈরি করে এটিকে সুষম খাদ্যের সাথে তুলনা করতে পারব।

- স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে পুষ্টির অবদান বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পোস্টার অঙ্কন করতে পারব।

- স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে পুষ্টির অবদান বিষয়ে নিজে সচেতন হব অন্যদের সচেতন করব।

# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

হাবিবার ওজন ৬৭.৫ কেজি, তার উচ্চতা ১৫০ সে.মি.।

উদ্ভিদ তার বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য মাটি, বায়ু এবং পানি থেকে কতগুলো উপাদান গ্রহণ করে। এ উপাদানগুলোর অভাবে উদ্ভিদ সুষ্ঠুভাবে বাঁচতে পারে না। এ উপাদানগুলোকে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান বলে। এ সকল পুষ্টি উপাদানের অধিকাংশই উদ্ভিদ মাটি থেকে সংগ্রহ করে বলে এদেরকে খনিজ পুষ্টি বলা হয়। উদ্ভিদে প্রায় 60 টি অজৈব উপাদান শনাক্ত করা হয়েছে, তবে এই 60 টি উপাদানের মধ্যে মাত্র 16 টি উপাদান উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এ 16 টি পুষ্টি উপাদানকে সমষ্টিগতভাবে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান (essential elements) বলা হয়। এই উপাদানগুলো সব ধরনের উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, শারীরবৃত্তীয় কাজ এবং প্রজননের জন্য প্রয়োজন। এদের যেকোনো একটির অভাব হলে উদ্ভিদে তার অভাবজনিত লক্ষণ (deficiency symptoms) দেখা দেয় এবং পুষ্টির অভাবজনিত রোগের সৃষ্টি হয়। একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের কাজ অপরটি দিয়ে সম্পন্ন হয় না।

অত্যাবশ্যকীয় 16 টি উপাদানের মধ্যে উদ্ভিদ কোনো কোনো উপাদান বেশি পরিমাণে গ্রহণ করে, আবার কোনো কোনো উপাদান সামান্য পরিমাণে গ্রহণ করে। উদ্ভিদ কর্তৃক গৃহীত অত্যাবশ্যকীয় খনিজ পুষ্টির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে এদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা ম্যাক্রো উপাদান এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা মাইক্রো উপাদান।

(a) ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা ম্যাক্রো উপাদান (macro-nutrient বা macro-element): উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য যেসব উপাদান বেশি পরিমাণে দরকার হয়, সেগুলোকে ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা ম্যাক্রো উপাদান বলা হয়। ম্যাক্রো উপাদান 10 টি, যথা: নাইট্রোজেন (N), পটাশিয়াম (K), ফসফরাস (P), ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (০), সালফার (S) এবং লৌহ (Fe)।

(b) মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা মাইক্রো উপাদান (micro-nutrient বা micro-element): উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য যেসব উপাদান অত্যন্ত সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হয় তাদেরকে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা মাইক্রো উপাদান বলে। মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট 6 টি, যথা: দস্তা বা জিংক (Zn), ম্যাংগানিজ (Mn), মোলিবডেনাম (Mo), বোরন (B), তামা বা কপার (Cu) এবং ক্লোরিন (Cl)।

পুষ্টি উপাদানের উৎস

উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানগুলোর মধ্যে কার্বন এবং অক্সিজেন বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রহণ করে। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পানি থেকে গ্রহণ করে। অন্যসব উপাদান মাটি থেকে মূলের সাহায্যে শোষণ করে। এ উপাদানগুলো মাটিতে বিভিন্ন লবণ হিসেবে থাকে। কিন্তু উদ্ভিদ এগুলোকে লবণ হিসেবে সরাসরি শোষণ করতে পারে না, আয়ন হিসেবে শোষণ করে। যেমন: Ca++, Mg++, NH4+, NO3,- K+ ইত্যাদি।

উদ্ভিদের পুষ্টিতে বিভিন্ন খনিজ উপাদানের ভূমিকা

উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন খনিজ পুষ্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিছু ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টের ভূমিকার কথা নিচে বর্ণনা করা হলো।

নাইট্রোজেন: নাইট্রোজেন নিউক্লিক অ্যাসিড, প্রোটিন আর ক্লোরোফিলের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। উদ্ভিদের সাধারণ দৈহিক বৃদ্ধিতে নাইট্রোজেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং কোষ কলায় পানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। নাইট্রোজেনের অভাব হলে ক্লোরোফিল সৃষ্টি ব্যাহত হয়, আর ক্লোরোফিল সৃষ্টি ব্যাহত হলে খাদ্য প্রস্তুত বাধাপ্রাপ্ত হয়। খাদ্যপ্রস্তুত বাধাপ্রাপ্ত হলে শ্বসন প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে এবং শক্তি নির্গমন হ্রাস পায়। ম্যাগনেসিয়াম: ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরোফিল অণুর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং শ্বসন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। এর অভাব হলে ক্লোরোফিল অণু সৃষ্টি এবং সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত ব্যাহত হবে।

পটাশিয়াম: উদ্ভিদের বহু জৈবিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় পটাশিয়াম সহায়ক হিসেবে কাজ করে। পত্ররন্ধ্র খেলা এবং বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে পটাশিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। পটাশিয়াম উদ্ভিদে পানি শোষণে সাহায্য করে। কোষবিভাজনের মাধ্যমে উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে পটাশিয়াম। এটি মূল, ফুল ও ফল উৎপাদন এবং বর্ধনেও সাহায্য করে।

ফসফরাস: মূল বর্ধনের জন্য ফসফরাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। ফসফরাস জীবকোষের DNA, RNA, NADP, ATP প্রভৃতির গাঠনিক উপাদান। কাজেই এটি ছাড়া উদ্ভিদের পুষ্টি একেবারেই সম্ভব নয়। উদ্ভিদের মূল বৃদ্ধির জন্য ফসফরাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান।

আয়রন: আয়রন সাইটোক্রোমের সাংগঠনিক উপাদান, কাজেই বায়বীয় শ্বসন এর উপর নির্ভরশীল। ক্লোরোফিল সৃষ্টিতেও আয়রনের ভূমিকা অপরিসীম।

পুষ্টিতে এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্যই আমরা ভালো ফলন পেতে জমিতে নাইট্রোজেন (ইউরিয়া), পটাশিয়াম (মিউরেট অফ পটাশ), ফসফরাস (ট্রিপল সুপার ফসফেট) প্রভৃতি সার ব্যবহার করে থাকি। উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন:

ম্যাংগানিজ: ক্লোরোপ্লাস্ট গঠন ও সংরক্ষণের জন্য ম্যাংগানিজ প্রয়োজন।

কপার: টমেটো, সূর্যমুখী উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য কপার বা তামার প্রয়োজন, শ্বসন পক্রিয়ার উপরও কপারের প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

বোরন: উদ্ভিদের সক্রিয়ভাবে বর্ধনশীল অঞ্চলের জন্য বোরন প্রয়োজন, চিনি পরিবহনে বোরন পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে।

মোলিবডেনাম: অণুজীব দিয়ে বায়বীয় নাইট্রোজেন সংবন্ধনের জন্য মোলিবডেনাম আবশ্যক।

ক্লোরিন: সুগারবিট এর মূল এবং কান্ডের বৃদ্ধির জন্য ক্লোরিন প্রয়োজন।

উদ্ভিদের কোনো পুষ্টি উপাদানের অভাব হলে বিশেষ লক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভিদ তা প্রকাশ করে।লক্ষণগুলোকে বলা হয় অভাবজনিত লক্ষণ (deficiency symptoms)। এ লক্ষণ দেখে আমরা বুঝতে পারি কোন উদ্ভিদ বা ফসলে কোন পুষ্টি উপাদানের অভাব রয়েছে। নিচে কিছু উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ উল্লেখ করা হলো:

| অভাবজনিত লক্ষণ | রোগাক্রান্ত উদ্ভিদ |

| নাইট্রোজেন (N): নাইট্রোজেনের অভাব হলে ক্লোরোফিল সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটে। ক্লোরোফিলের অভাবে পাতার সবুজ রং হালকা হতে হতে একসময় হলুদ হয়ে যায়। তার কারণ ক্লোরোফিল ছাড়া অন্যান্য বর্ণকণা বা পিগমেন্ট মিলিতভাবে হলুদ দেখায়। পাতা হলুদ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে 'ক্লোরোসিস' (chlorosis) বলে। লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ বা দস্তার অভাবেও ক্লোরোসিস হতে পারে কেননা এগুলোও ক্লোরোফিল উৎপাদনের সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত। ক্লোরোসিসে কোষের বৃদ্ধি এবং বিভাজন হ্রাস পায়, তাই উদ্ভিদের বৃদ্ধি কমে যায়। চিত্রে যথাক্রমে নাইট্রোজেনের ঘাটতিবিশিষ্ট এবং সুস্থ পাতা দেখানো হয়েছে। |   |

| ফসফরাস (P): ফসফরাসের অভাব হলে পাতা বেগুনি হয়ে যায়। পাতায় মৃত অঞ্চল সৃষ্টি হয় এমনকি পাতা, ফুল ও ফল ঝরে যেতে পারে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং উদ্ভিদ খর্বাকার হয়। বেশিরভাগ সময় খালি চোখে দেখে ফসফরাসের ঘাটতি বোঝা যায় না। যত দিনে লক্ষণ দৃশ্যমান হয়, তত দিনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আর তেমন কিছু করার থাকে না। |  |

| পটাশিয়াম (K): পটাশিয়ামের অভাবে পাতার শীর্ষ এবং কিনারা হলুদ হয় এবং মৃত অঞ্চল সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে পাতার শিরার মধ্যবর্তী স্থানে ক্লোরোসিস হয়ে হলুদবর্ণ ধারণ করে। পাতার কিনারায় পুড়ে যাওয়া সদৃশ বাদামি রং দেখা যায় এবং পাতা কুঁকড়ে আসে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি কম হয় এবং শীর্ষ ও পার্শ্ব মুকুল মরে যায়। |  |

| ক্যালসিয়াম (Ca): কোষের সাইটোসলে ক্যালসিয়ামের স্বাভাবিক মাত্রা, মাইটোকন্ড্রিয়া এবং এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের স্বাভাবিক কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত। মাত্রা কমে গেলে মাইটোকন্ড্রিয়ায় অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া এবং এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের প্রোটিন ট্রাফিকিং প্রক্রিয়া বিপর্যস্ত হয়। তাই ক্যালসিয়ামের অভাবে উদ্ভিদের বর্ধনশীল শীর্ষ অঞ্চল, বিশেষ করে পাতার কিনারা বরাবর অঞ্চলগুলো মরে যায়। পাতা কুঁকড়ে যায়, ফুল ফোটার সময় উদ্ভিদের কাণ্ড শুকিয়ে যায় এবং উদ্ভিদ হঠাৎ নেতিয়ে পড়ে। |  |

| ম্যাগনেসিয়াম (Mg): ম্যাগনেসিয়ামের অভাবে ক্লোরোফিল সংশ্লেষিত হয় না বলে সবুজ রং হালকা হয়ে যায় এবং সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়। পাতার শিরাগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অধিক হারে ক্লোরোসিস হয়। |  |

| লৌহ (Fe): লৌহের অভাবে প্রথমে কচি পাতার রং হালকা হয়ে যায়, তবে পাতার সরু শিরার মধ্যবর্তী স্থানেই প্রথম হালকা হয় এবং ক্লোরোসিস হয়। কখনো কখনো সম্পূর্ণ পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়। কান্ড দুর্বল এবং ছোট হয়। |  |

| সালফার (S): সালফার উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রোটিন, হরমোন ও ভিটামিনের গাঠনিক উপাদানই শুধু নয়, একই সাথে এটি কোষে পানির সমতা রক্ষা করে। সালফারের অভাবে পাতা হালকা সবুজ হয় এবং পাতায় লাল ও বেগুনি দাগ দেখা যায়। কচি পাতায় বেশি এবং বয়োবৃদ্ধ পাতায় কম ক্লোরোসিস হয়। সালফারের অভাবে মূল, কান্ড এবং পাতার শীর্ষ থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে টিস্যু মারা যেতে থাকে, যাকে ডাইব্যাক (dieback) বলে। কাণ্ডের মধ্যপর্ব ছোট হয় বলে গাছ খর্বাকৃতির হয়। |  |

| বোরন (B): বোরন কোষপ্রাচীরের কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে প্রাচীরটিকে তথা কোষটিকে দৃঢ়তা দেয়। বিপাক ক্রিয়ার বিভিন্ন বিক্রিয়ায় এর নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা রয়েছে। তাই বোরনের অভাবে পর্যান্ত দৃঢ়তা না পেয়ে এবং বিপাকে গোলযোগ হওয়ার কারণে উদ্ভিদের বর্ধনশীল অগ্রভাগ মরে যায়। কচি পাতার বৃদ্ধি কমে যায় এবং পাতা বিকৃত হয়, কান্ড খসখসে হয়ে ফেটে যায়। ফুলের কুঁড়ির জন্ম ব্যাহত হয়। |  |

কাজ: কোন কোন খনিজ মৌলের অভাবে গাছে কী কী অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দেয়, শিক্ষক তার একটি তালিকা শিক্ষার্থীদেরকে তৈরি করতে বলবেন।

তোমরা ষষ্ঠ এবং অষ্টম শ্রেণিতে জেনেছ, জীবনধারণের জন্য খাদ্য যেমন অপরিহার্য, তেমনি সুস্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য প্রয়োজন। এই খাদ্যই জীবকোষে জারিত হয়ে দেহে তাপ এবং শক্তি তৈরি করে। তোমরা এর আগের অধ্যায়ে শ্বসন প্রক্রিয়ায় কীভাবে জীবদেহের ভিতরে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ এবং শক্তি উৎপন্ন হয় সেটা জেনেছ। চলাফেরা, খেলাফুলা ইত্যাদি সব কাজে শক্তির প্রয়োজন। আমরা এই শক্তি পাই খাদ্য থেকে। যেসব বস্তু খাওয়ার পর দেহে শোষিত হয়ে বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে, তাকে খাদ্য বলে। এই কাজগুলো হচ্ছে দেহের পুষ্টিসাধন, দেহের ক্ষয়পূরণ, দেহে রোগ প্রতিরোধক শন্তি উৎপাদন এবং কর্মশক্তি ও তাপ উৎপাদন।

সম্মিলিতভাবে আগে উল্লিখিত কাজগুলো আমাদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন। এ কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের দরকার হয়। খাদ্য অনেকগুলো রাসায়নিক বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। এই রাসায়নিক বস্তুগুলোকে খাদ্য উপাদান বলে। এই উপাদানগুলোর মধ্যে পুষ্টি থাকে, তাই খাদ্য উপাদানকে পুষ্টি উপাদানও বলা হয়। অধিকাংশ খাদ্যে একাধিক খাদ্য উপাদান থাকে। কোনো খাদ্যে যে উপাদানটি বেশি পরিমাণে থাকে, তাকে সেই উপাদানের খাদ্য হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। উপাদান অনুযায়ী খাদ্যবস্তুকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়:

(a) আমিষ: দেহের বৃদ্ধিসাধন এবং ক্ষয়পূরণ করে।

(b) শর্করা: দেহে শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে।

(c) স্নেহ ও চর্বিজাতীয় খাদ্য: দেহে তাপ এবং শক্তি উৎপাদন করে।

এছাড়া আরও তিন ধরনের উপাদানও দেহের জন্য প্রয়োজন। যেমন:

(d) খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন: রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ায় এবং বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উদ্দীপনা যোপায়।

(e) খনিজ লবণ: বিভিন্ন জৈবিক কাজে অংশ নেয়।

(f) পানি: দেহে পানি এবং তাপের সমতা রক্ষা করে, এছাড়া কোষের কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে এবং কোষ ও তার অঙ্গাণুগুলোকে ধারণ করে।

উপরে উল্লেখ করা খাদ্য উপাদানের বাইরে আরও একটি উপাদান রয়েছে, যেটি কোনো পুষ্টি না জোগালেও একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান।

(g) খাদ্য আঁশ (Fibre) বা রাফেজ: রাফেজ পানি শোষণ করে এবং মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ও বৃহদন্ত্র থেকে মল নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

(a) আমিষ (Protein)

আমিষ বা প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন দিয়ে পঠিত। আমিষে শতকরা 16 ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। আমিষে সামান্য পরিমাণে সালফার, ফসফরাস এবং আয়রনও থকে। নাইট্রোজেন এবং শেষোক্ত উপাদানগুলোর উপস্থিতির কারণে আমিষের গুরুত্ব শর্করা ও স্নেহ পদার্থ থেকে আলাদা। শুধু আমিষজাতীয় খাদ্যই শরীরে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে বলে পুষ্টিবিজ্ঞানে আমিষকে একটি পুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আমিষের উৎস: আমরা আগেই জেনেছি মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, শিমের বীচি, শুঁটকি মাছ, চিনাবাদাম ইত্যাদি থেকে আমরা আমিষ পাই। উৎস অনুযায়ী আমিষ দুই ধরনের: প্রাণিজ আমিষ এবং উদ্ভিজ্জ আমিষ।

প্রাণিজ আমিষ: মাছ, মাংস, ডিম, পনির, ছানা, কলিজা বা যকৃৎ ইত্যাদি প্রাণিজ আমিষ। এসব খাদ্যে দেহের প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায়।

উদ্ভিদ আমিষ: ডাল, চিনাবাদাম, শিমের বীচি ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ আমিষ। একসময় ধারণা করা হতো এগুলো প্রাণিজ আমিষের তুলনায় কম পুষ্টিকর, কারণ উদ্ভিজ আমিষে প্রয়োজনীয় সব কয়টি অ্যামাইনো এসিড থাকে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিজ্জ আমিষ প্রাণিজ আমিষের মতোই সকল অ্যামাইনো এসিড পর্যাপ্ত পরিমাণে ধারণ করে।

অনেক সময়, দুই বা ততোধিক উদ্ভিজ্জ আমিষ একত্রে রান্না করা যায়। কিন্তু এতে অ্যামাইনো এসিডের অনুপাতের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না।

(b) শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate)

শর্করাজাতীয় খাদ্য শরীরে কাজ করার শক্তি যোগায়। শর্করার মৌলিক উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন। উদ্ভিদের মূল, কান্ড, পাতা, ফুল, ফল ও বীজে শর্করা বিভিন্নরূপে জমা থাকে। ফলের রসে গ্লুকোজ, দুধে ল্যাকটোজ, গম, আলু, চাল ইত্যাদিতে শ্বেতসার (স্টার্চ) ইত্যাদি শর্করাজাতীয় খাদ্যের বিভিন্ন রূপ। গঠনপদ্ধতি অনুসারে শর্করাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। নিচের সারণিতে এই তিন ধরনের শর্করার গঠন এবং উৎস দেখানো হলো।

সারণি 10.2: শর্করার শ্রেণিবিভাগ

শর্করা শ্রেণি | গঠন | উদাহরণ | উৎস |

| এক শর্করা (Mono- saccharide) | একটি মনোমার বিশিষ্ট শর্করা | গ্লুকোজ | মধু, ফলের রস |

| দ্বি-শর্করা (Disaccha- ride) | দুইটি মনোমারবিশিষ্ট (ডাইমার) শর্করা | সুক্রোজ, ল্যাকটোজ | চিনি ও দুষ |

| বহু শর্করা (Polysac- charide) | বহু মনোমারবিশিষ্ট (পলিমার) শর্করা | শ্বেতসার, গ্লাইকোজেন | চাল, আটা, আলু, সবুজ শাক-সবজি ইত্যাদি। |

প্রধানত চাল, গম, আলু থেকে আমরা শ্বেতসার পাই। কাঁচা খাদ্যের শ্বেতসার সহজে হজম হয় না। এজন্য আমরা চাল, আটা, আলু ইত্যাদি রান্না করে খাই। খাওয়ার পর শর্করা পরিপাক হয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয়। দ্বি-শর্করা এবং বহু শর্করা পরিপাকের মাধ্যমে সরল শর্করায় পরিণত হয়ে দেহে শোষণযোগ্য হয়। মানব পরিপুষ্টির জন্য সরল শর্করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মানবদেহ শুধু সরল শর্করা শোষণ করতে পারে।

(c) স্নেহজাতীয় খাদ্য (Fats)

চর্বি একটি প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন দিয়ে তৈরি এই উপাদানটির মুখ্য কাজ হলো তাপ উৎপাদন করা। এই উপাদানটি পাকস্থলীতে অনেকক্ষণ থাকে, তাই তখন ক্ষুধা পায় না। দেহের ত্বকের নিচে চর্বি জমা থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন অঙ্গ যেমন: যকৃৎ, মস্তিষ্ক, মাংস পেশিতেও চর্বি জমা থাকে। দেহের এ সঞ্চিত চর্বি উপবাসের সময় কাজে লাগে। শর্করা ও আমিষের তুলনায় চর্বিতে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ ক্যালরি থাকে (ক্যালরি হলো প্রাণিদেহে শক্তি মাপার একটি একক)। খাবার তেল বা ঘি দিয়ে রান্না করা খাবার বেশ সুস্বাদু হয়, সঙ্গে এর পুষ্টিমানও বেড়ে যায়। যেমন সিদ্ধ আলুর চেয়ে ভাজা আলু, রুটির চেয়ে লুচি বা পরোটা শুধু মুখরোচকই নয়, এতে ক্যালরিও বেশি পাওয়া যায়।কোনো কোনো চর্বিতে ভিটামিন 'এ' আছে, আবার কোনোটিতে আছে ভিটামিন 'ই'।

উৎস অনুযায়ী স্নেহপদার্থ দুই ধরনের, উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ এবং প্রাণিজ স্নেহপদার্থ।

উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ: সয়াবিন, সরিষা, তিল, বাদাম,

সূর্যমুখী এবং ভুট্টার তেল ভোজ্যতেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ভোজ্যতেলের মধ্যে সয়াবিন তেল উৎকৃষ্টতম।

প্রাণিজ স্নেহপদার্থ: চর্বি, ঘি, ডালডা ইত্যাদি প্রাণিজ

স্নেহপদার্থ। ডিমের কুসুমে স্নেহপদার্থ আছে, কিন্তু সাদা অংশে স্নেহপদার্থ থাকে না। স্নেহপদার্থ পানিতে অদ্রবণীয়। পানির চেয়ে হালকা বলে পানির উপর ভাসে। একজন সুস্থ সবল পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দিনে 50-60 গ্রাম চর্বির প্রয়োজন হয়।

(d) খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন (Vitamins)

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিনের পরিমাণ খুব সামান্য হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। দেহের বৃদ্ধির জন্য ও সুস্থ থাকার জন্য ভিটামিন অত্যাবশ্যক। সুষম খাদ্যে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদান থাকে বলে সুষম খাদ্য থেকে প্রচুর ভিটামিন পাওয়া যায়। তবে নিয়মিত ভিটামিনবিহীন খাবার খেলে কিছুদিনের মধ্যে দেহে ভিটামিনের অভাবজনিত সমস্যা দেখা দেয়। পরবর্তীকালে তা মারাত্মক আকারে স্থায়ীভাবে দেহের ক্ষতিসাধন করে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

ভিটামিনকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন এবং পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন।

চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন

ভিটামিন A: দুধ, মাখন, চর্বি, ডিম, গাজর, আম, কাঁঠাল, রঙিন শাকসবজি, মলা মাছ ইত্যাদিতে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়।

ভিটামিন : দুধ, ডিম, কলিজা বা যকৃৎ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাহের তেল, ভোজ্য তেল ইত্যাদিতে ভিটামিন 'ডি' থাকে।

ভিটামিন E এবং K: উপরে উল্লিখিত সব খাবার থেকে ভিটামিন 'ই' এবং 'কে' পাওয়া যায়।

পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন

ভিটামিন B: ইস্ট, ঢেকিছাঁটা চাল, জাঁতায় ভাঙা আটা বা লাল আটা, অঙ্কুরিত ছোলা, মুগডাল, মটর,ফুলকপি, চিনাবাদাম, শিমের বীচি, কলিজা বা যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, দুধ, ডিম, মাংস, সবুজ শাকসবজি ইত্যাদিতে ভিটামিন 'বি' থাকে।

ভিটামিন C: পেয়ারা, বাতাবি লেবু, কামরাঙা, কমলা, আমড়া, বাঁধাকপি, টমেটো, আনারস, কাঁচামরিচ, তাজা শাকসবজি ইত্যাদি থেকে ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায়।

(e) খনিজ লবণ (Mineral salts)

দেহকোষ ও দেহের তরল অংশের জন্য খনিজ লবণ অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। মানুষের শরীরে ক্যালসিয়াম, লৌহ, সালফার, দস্তা, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, আয়োডিন ইত্যাদি থাকে। এ উপাদানগুলো কখনো মৌলিক উপাদানরূপে মানবদেহে অবস্থান করে না, এগুলো খাদ্য ও মানবদেহে বিভিন্ন পরিমাণে অন্য পদার্থের সাথে মিলিত হয়ে নানা জৈব এবং অজৈব যৌগের লবণ তৈরি করে। খনিজ লবণ দেহ গঠন ও দেহের অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। হাড়, দাঁত, পেশি, এনজাইম এবং হরমোন গঠনের জন্য খনিজ লবণ একটি অপরিহার্য উপাদান। স্নায়ুর উদ্দীপনা, পেশি সংকোচন, দেহকোষে পানির সাম্যতা বজায় রাখা, অম্ল ও ক্ষারের সমতাবিধান, এসব কাজে খনিজ লবণের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

দুধ, দই, ছানা, পনির, ছোট মাছ (মলা-ঢেলা), নানা রকম ডাল, সবুজ শাকসবজি, ঢেঁড়স, লাল শাক, কচু শাক ইত্যাদি ক্যালসিয়ামের প্রধান উৎস। কলিজা, সবুজ শাকসবজি, মাংস, ডিমের কুসুম, কচু শাক ইত্যাদিতে লৌহ থাকে। দুধ, মাছ, মাংস, বাদাম, ডাল থেকে ফসফরাস পাওয়া যায়। খাবার লবণ, চিপস, নোনতা খাবার, পনির, বাদাম, আচার ইত্যাদিতে সোডিয়াম থাকে। মাছ, মাংস, বাদাম, ডাল, কলা, আলু, আপেল ইত্যাদিতে পটাশিয়াম থাকে। আয়োডিনের উৎস হলো সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও মাছ, মাংস এবং শেওলা।

(f) পানি (Water)

পানির অপর নাম জীবন। জীবনরক্ষার কাজে অক্সিজেনের পরেই পানির স্থান। দেহের পুষ্টির কাজে পানি অপরিহার্য। দেহের গঠন ও অভ্যন্তরীণ কাজ পানি ছাড়া চলতে পারে না। মানবদেহে পানির কাজগুলোকে তিন ভাগ করা যায়, দেহ গঠন, দেহের অভ্যন্তরীণ কার্য নিয়ন্ত্রণ এবং দেহ থেকে দূষিত পদার্থ নির্গমন।

দেহ গঠন: দেহকোষের গঠন এবং প্রতিপালন পানি ছাড়া কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। গড়ে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈহিক ওজনের 50%-65% পানি।

দেহের অভ্যন্তরীণ কার্য নিয়ন্ত্রণ: পানি ব্যতীত দেহের অভ্যন্তরের কোনো রাসায়নিক ক্রিয়া চলতে পারে

না। দেহে পানি দ্রাবকরূপে কাজ করে। পানির জন্যই দেহে রক্তসঞ্চালন সম্ভব। রক্তে পরিবাহিত খাদ্য উপাদান এবং অক্সিজেন পানির মাধ্যমে দেহকোষে পৌঁছাতে পারে। দেহের সকল ধরনের রসে খনিজ লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। পরিপাককৃত খাদ্য উপাদান পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্য দিয়ে রক্তে বিশোষিত হয়।

দূষিত পদার্থ নির্গমন: পানি দেহের দূষিত পদার্থ অপসারণে সাহায্য করে। মলমূত্র, ঘাম ইত্যাদি দূষিত পদার্থের সাথে দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি বের হয়ে যায়।

এভাবে প্রতিদিন দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি নির্গত হয়। তাছাড়া বয়স, আবহাওয়া, পরিশ্রম, খাওয়ার অভ্যাস ইত্যাদি বিষয়গুলো পানির চাহিদাকে প্রভাবিত করে। তাই একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক 2 লিটার পানি পান করা প্রয়োজন। যেমন: কোনো ব্যক্তির দৈনিক ক্যালরি চাহিদা 2000 কিলোক্যালরি হলে, তার দৈনিক 2 লিটার পানির প্রয়োজন হয়।

(g) খাদ্য আঁশ (Fibre) বা রাফেজ

শস্যদানার বহিরাবরণ, সবজি, ফলের খোসা, শাঁস, বীজ এবং উদ্ভিদের ডাঁটা, মূল ও পাতায় আঁশ থাকে। এগুলে মূলত কোষপ্রাচীরের সেলুলোজ এবং লিগনিন। হাড় যেমন মানবদেহের কাঠামো তৈরি করে, সেলুলোজ এবং রাফেজ তেমনি উদ্ভিদের কাঠামো তৈরি করে। এগুলো জটিল শর্করা। গবাদিপশু, যেমন: গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি সেলুলোজ হজম করতে পারে। কিন্তু মানুষ এগুলো হজম করতে পারে না। রাফেজ পানি শোষণ করে এবং মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ও বৃহদন্ত্র থেকে মল নিষ্কাশনে সাহায্য করে। রাফেজযুক্ত খাবার বিষাক্ত বর্জনীয় বস্তুকে খাদ্যনালি থেকে পরিশোষণ করে। ধারণা করা হয়, এরূপ খাবার খাদ্যনালির ক্যান্সারের আশঙ্কা অনেকাংশে হ্রাস করে। আঁশযুক্ত খাবার স্থূলতা হ্রাস, ক্ষুধাপ্রবণতা এবং চর্বি জমার প্রবণতা হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

যেকোনো একটি সুষম খাদ্যতালিকায় শর্করা, ভিটামিন ও খনিজ, আমিষ ও স্নেহ বা চর্বিজাতীয় খাদ্য এবং ফাইবার অন্তর্ভুক্ত থাকে। একজন কিশোর বা কিশোরী, প্রাপ্তবয়স্ক একজন পুরুষ বা মহিলার সুষম খাদ্যতালিকা লক্ষ করলে দেখা যায়, তালিকায় শর্করার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি, শর্করাকে নিচে রেখে পরিমাণগত দিক বিবেচনা করে পর্যায়ক্রমে শাকসবজি, ফলমূল, আমিষ এবং স্নেহ ও চর্বিজাতীয় খাদ্য সাজালে যে কাল্পনিক পিরামিড তৈরি হয়, তাকে আদর্শ খাদ্য পিরামিড বলে। চিত্রে এই পিরামিডের সবচেয়ে উপরে রয়েছে স্নেহ বা চর্বিজাতীয় খাদ্য আর সবচেয়ে নিচে রয়েছে শর্করা।

আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খাবার তালিকায় যেসব খাবার থাকে তা 5.4 নং চিত্রে পিরামিডের আকারে দেখানো হলো। খেয়াল করে দেখ, পিরামিডের অংশগুলো তার আকার অনুযায়ী নিচের দিকে চওড়া এবং উপরের দিকে সরু। সবচেয়ে চওড়া অংশে ভাত, আলু, রুটি এসব। এগুলো বেশি করে খেতে হবে। তার পরের অংশে আছে শাকসবজি এবং ফলমূল। এসব ভাত, রুটির চেয়ে কম খেতে হবে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, পনির, ছানা, দই আরও কম পরিমাণে খেতে হবে। তেল, চর্বি ও মিষ্টিজাতীয় খাবার সবচেয়ে কম খাওয়া উচিত। আমাদের প্রতিদিনের খাবার এই খাদ্য পিরামিড অনুযায়ী বেছে নিতে হবে, তবেই আমরা সহজে সুষম খাদ্য নির্বাচন করতে পারব। কোনো কিছু খেতে ভালো লাগলে আমরা অনেক সময় বেশি খেয়ে নেই, সুস্বাস্থ্যের জন্য এ অভ্যাস ভালো নয়।

তাই আমাদের সবারই পরিমিত পরিমাণ খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে, সেই সঙ্গে খাদ্য গ্রহণের নিয়মনীতি এবং সময় মেনে চলতে হবে।

খাদ্য উপাদান বাছাই করা, সুষম খাদ্য নির্বাচন করা ও সুষম আহার করা উন্নত জীবনযাপনের একটি পূর্বশর্ত। এ জন্য খাদ্যগ্রহণ নীতিমালা বা নিয়মনীতি প্রত্যেকের জানা প্রয়োজন। নীতিমালা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকলে খাদ্য নির্বাচন, খাদ্যের পুষ্টিমান, ক্যালরি, পারিবারিক আয় ইত্যাদি সম্পর্কে নজর রেখে পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের খাদ্যের চাহিদা মেটানো সহজ হয়।

সুষম খাদ্যের বৈশিষ্ট্য

(a) একজন মানুষের বিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি উপাদানের সামর্থ্য থাকতে হবে।

(b) শর্করা, আমিষ এবং চর্বি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিমাণ মতো গ্রহণ করতে হবে।

(c) খাদ্যে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও রাফেজ বা সেলুলোজ (ফাইবার) সরবরাহের জন্য সুষম খাদ্য তালিকায় ফল ও টাটকা শাকসবজি থাকতে হবে।

(d) খাদ্যে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি ও খনিজ লবণ থাকতে হবে।

(e) সুষম খাদ্য অবশ্যই সহজপাচ্য হতে হবে।

সুস্থ, সবল ও উন্নত জীবনযাপনের জন্য সুষম খাদ্যের কোনো বিকল্প নেই। দেহের পরিপুষ্টির জন্য ছয় উপাদানবিশিষ্ট খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করে সুষম খাদ্যের তালিকা বা মেনু পরিকল্পনা করা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেহের চাহিদা, খাদ্যের সহজলভ্যতা এবং পারিবারিক আয়, এ তিনটি বিষয় বিবেচনা করে খাদ্য উপাদান বাছাই বা মেনু পরিকল্পনা করলে তা বাস্তবমুখী হয়। কম দামি খাবার দিয়ে সমান পুষ্টিমানের মেনু পরিকল্পনা করা যায়; তাই সমমানের উপাদান-সংবলিত বেশি দামের খাদ্যের পরিবর্তে কম দামি খাদ্য নির্বাচন করে সুষম খাদ্য গ্রহণের মানসিকতা থাকা ভালো।

সুষম খাদ্যের তালিকা তৈরি

সুষম খাদ্যের তালিকা তৈরির জন্য কতগুলো বিষয়ের দিকে বিশেষ লক্ষ রাখা প্রয়োজন। যেমন:

১।ব্যক্তিবিশেষের লিঙ্গ, বয়স, পেশা ও শারীরিক অবস্থা।

২।খাদ্যের মূল্যমান সম্পর্কে জ্ঞান

৩।দেহের ক্ষয়পূরণ ও গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আমিষ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ

৪।খাদ্যে পরিমাণমতো ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানির উপস্থিতি.

৫।ঋতু, আবহাওয়া ও খাদ্যাভাস সম্বন্ধে জ্ঞান.

৬।পরিবারের আর্থিক সংগতি ও সদস্যসংখ্যা

নিচের সারণিগুলো পর্যবেক্ষণ কর। এ থেকে তোমরা বিভিন্ন বয়সী মানুষের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ও ক্যালরি চাহিদা সম্পর্কে ধারণা পাবে।

তালিকা (a): পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও নারীর জন্য সুষম খাদ্যতালিকা

পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও নারীর দেহে প্রতিদিনের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রার ক্যালরি পেতে হলে তালিকায় উল্লিখিত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হবে। কিশোর ও যুবা বয়সী ছেলেমেয়েদের বয়স অনুযায়ী পরিমাণে একটু কম খেলেও চলবে।

তালিকা (b): বাংলাদেশের সাধারণ খাদ্যসমূহের পুষ্টিমান

বাংলাদেশের সাধারণ খাদ্যশস্যগুলোর খাদ্যমান বা পুষ্টিমানের উপর ভিত্তি করে এ ছকটি তৈরি করা হয়েছে। এটি The Institute of Nutrition and Food Science (INFS, 1975) কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রকাশিত একটি ছক। প্রতি 100 গ্রাম গ্রহণযোগ্য খাদ্যাংশের ভিত্তিতে ক্যালরি মান নির্ধারণ করা হয়েছে।

ক্যালরি মান কীভাবে বের করতে হয়, সেটি এই অধ্যায়েই বর্ণনা করা হয়েছে।

কাজ: তালিকা থেকে শর্করা, আমিষ, চর্বিজাতীয় খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত কর।

এছাড়া অন্য যে বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে তা হলো:

খাদ্য তৈরি, পরিবেশন ও গ্রহণের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।

দৈনিক পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করা। পানি অবশ্যই ফুটিয়ে পান করতে হবে।

টাটকা ও সবুজ শাকসবজি এবং মৌসুমি ফলমূল গ্রহণ। প্রতিদিন খাদ্যতালিকায় এগুলো থাকা আবশ্যক। টিনজাত ও হিমায়িত শাকসবজি না খাওয়াই উত্তম।

কাজ: শিক্ষার্থী তার 7 দিনের গৃহীত খাদ্যের একটি তালিকা তৈরি করবে এবং এটিকে সুষম খাদ্যের সাথে তুলনা করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

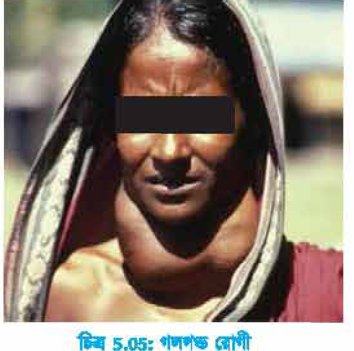

(a) গয়টার (Goitre)

প্রচলিত অর্থে গলগন্ড বলতে থাইরয়েড প্রন্থির যেকোনো ফোলাকে বোঝার। গলগণ্ডের কিছু বিশেষ ধরনকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে পরটার নামে ডাকা হয়, অর্থাৎ সব গলগন্ড পরটার নয়। টিউমার, ক্যান্সার, প্রদাহসহ নানা কারণে

থাইরয়েড ফুলে যেতে পারে, সেগুলো গয়টার নয়। আবার, গয়টার থাইরয়েড গ্রন্থির কোনো নির্দিষ্ট রোগ বোঝায় না, বরং থাইরয়েডের বিভিন্ন রোগের এক সাধারণ বহিঃপ্রকাশকে বোঝায়। নানা কারণে গয়টার হতে পারে। খাবারে আয়োডিনের অভাব গয়টার তথা গলগণ্ডের অন্যতম কারণ। সমুদ্র থেকে দূরে উত্তর বঙ্গ এবং পার্বত্য এলাকার মাটিতে আয়োডিন কম থাকায় ওই সব অঞ্চলের মানুষের এই সমস্যা বেশি দেখা যায়।

(b) রাতকানা (Night Blindness)

ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জেরোফথ্যালমিয়া (Xerophthalmia) নামক রোগ হয়। ভিটামিন 'এ'-এর অভাব পূরণ না হলে রোগটির মাত্রা ও তীব্রতা বাড়তে থাকে। জেরোফথ্যালমিয়ার সাত থেকে আটটি মাত্রা রয়েছে, যার সর্বনিম্ন মাত্রা হচ্ছে রাতকানা। সাধারণত দুই থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের মধ্যে এ রোগ বেশি দেখা দেয়। এতে চোখের সংবেদী 'রড' কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, স্বল্প আলোতে ভালো দেখতে পায় না। চোখে সবকিছু ঝাপসা দেখা যায়। রোগটা বেড়ে গেলে কর্নিয়া ঘোলাটে হয়ে যায়। রাতকানা দশা থেকে শুরু করে চতুর্থ বা পঞ্চম মাত্রার জেরোফথ্যালমিয়া ভিটামিন 'এ'- সহ কিছু ওষুধ প্রয়োগে ভালো হয় কিন্তু রোগ চূড়ান্ত মাত্রায় বা তার কাছাকাছি পৌঁছে গেলে কর্নিয়া প্রতিস্থাপন অস্ত্রোপচার ছাড়া আর তেমন কিছু করার থাকে না।

এই রোগ প্রতিরোধের জন্য ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাদ্য, যেমন: মাছের যকৃতের তেল, কলিজা, সবুজ শাকসবজি, রঙিন ফল (পাকা আম, কলা ইত্যাদি) ও সবজি (মিষ্টি কুমড়া, গাজর ইত্যাদি) এবং মলা-ঢেলা মাছ খাওয়া উচিত।

(c) রিকেটস (Rikets)

এটি কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ নয়, ভিটামিন 'ডি' এর অভাবে এ রোগ হয়। অস্ত্রে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণ, দাঁত ও হাড় গঠন প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় কাজে এই ভিটামিন প্রয়োজন। দুধ, মাখন, ডিম, কডলিভার তেল ও হাঙ্গরের তেলে প্রচুর ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়। সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে মানুষের ত্বকে জমা থাকা কোলেস্টেরল থেকেও এটি তৈরি হয়, তবে সেক্ষেত্রে ভিটামিন ডি তৈরির শেষ ধাপটি সংঘটিত হয় কিডনিতে।

দেহের হাড়গুলো দুর্বল হওয়া, গিঁট ফুলে যাওয়া, হাড়গুলো বিশেষ করে পায়ের হাড় বেঁকে যাওয়া ইত্যাদি এ রোগের লক্ষণ। এছাড়া এই রোগে অনেক সময় দেহের কাঠামো ঠিক থাকে না, হাড়গুলো ভঙ্গুর হয়ে যায় এবং বক্ষদেশ সরু হয়ে যায়।

শিশুদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন 'ডি' সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াতে হবে। চোখ এবং জননাঙ্গ ঢেকে রেখে নবজাতককে কিছুক্ষণ রোদে রাখা ভালো। এতে সূর্যালোকের অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে শরীরে কোলেস্টেরল থেকে ভিটামিন 'ডি' তৈরি হয়। নিয়মিতভাবে সারা শরীর সারা দিন কালো বা গাঢ় রঙের কাপড়ে ঢেকে রাখলে কিংবা দীঘদিন ধরে ঘরের বাইরে না বের হলে ত্বক পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় না এবং এ কারণে ভিটামিন 'ডি'-এর ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

(d) রক্তশূন্যতা (Anemia)

আমাদের দেশে শিশু ও নারীদের ক্ষেত্রে রক্তস্বল্পতা বা রক্তশূন্যতা একটি সাধারণ রোগ। রক্তশূন্যতা হচ্ছে দেহের এমন একটি অবস্থা, যখন বয়স এবং লিঙ্গভেদে রক্তে হিমোগ্লোবিনের ঘনত্ব স্বাভাবিকের তুলনায় কমে যায়। খাদ্যের মুখ্য উপাদান লৌহ, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন বি-12 ইত্যাদির অভাব ঘটলে এ রোগ দেখা যায়। রক্তস্বল্পতার শতাধিক কারণ জানা গেছে এবং পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি না হয়েও রক্তস্বল্পতা হতে পারে। তবে বাংলাদেশে সাধারণত লৌহের ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা বেশি হয়। শিশুদের, প্রজননের উপযুক্ত বয়সী নারীদের (15-45 বছর) এবং গর্ভবতীদের এই রোগ বেশি হয়। লৌহের ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা বা রক্তশূন্যতা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। যেমন, অত্যধিক রক্তপাত ঘটলে, কৃমির আক্রমণে, লৌহ গঠিত খাদ্য উপাদান শরীরে যথাযথভাবে শোষিত না হলে, বাড়ন্ত শিশু বা গর্ভবতী নারীদের খাদ্যে লৌহের পরিমাণ কম থাকলে, অস্ত্রে সংক্রমণ ঘটলে, কম বয়সী শিশুদের খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ লৌহের অভাব হলে। রক্তশূন্যতা হলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা দেয়: দুর্বলতা অনুভব করা, মাথাব্যথা, মনমরা ভাব, অনিদ্রা, চোখে অন্ধকার দেখা, খাওয়ার অরুচি, বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদি।

এ রোগ প্রতিরোধের জন্য লৌহসমৃদ্ধ খাবার, যেমন যকৃৎ, মাংস, ডিম, চিনাবাদাম, শাকসবজি, বরবটি, মসুর ডাল, খেজুরের গুড় খেতে হয়। পরীক্ষা করে অল্পে কৃমির বা ত্বকওয়ার্ম-এর সংক্রমণ নিশ্চিত হলে কৃমিনাশক ঔষধ সেবন করা যায়। প্রয়োজন হলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী লৌহ উপাদানযুক্ত ওষুধ সেবন করে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া রক্তস্বল্পতার চিকিৎসা করা বিপজ্জনক হতে পারে। কেননা রক্তস্বল্পতার এমন কিছু ধরন (যেমন: থ্যালাসেমিয়া) রয়েছে, যেখানে প্রচলিত মাত্রায় লৌহজাতীয় ওষুধ বা খাদ্য প্রহণ করলে রোগী আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই রক্তস্বল্পতার চিকিৎসা শুরু করার আগে তার সঠিক কারণ নির্ণয় করা আবশ্যক।

কাজ:স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপনে পুষ্টির অবদান বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পোস্টার অঙ্কন কর।

শক্তি পাওয়া যায়, আমরা কি সেটি জানি? আবার বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান থেকে নির্গত শক্তির পরিমাণও কি এক? খাদ্যের ছয়টি পুষ্টি উপাদানের মধ্যে শুধু শর্করা, প্রোটিন এবং চর্বিজাতীয় উপাদান শক্তি দিতে পারে। বাকি উপাদান তিনটি শক্তি দিতে পারে না।

আমাদের দেহের মাংসপেশি আমাদের চলনে সাহায্য করে। মাংসপেশির কারণে আমরা চলতে, ফিরতে, হাঁটতে, দৌড়াতে, বসতে ইত্যাদি কাজে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। মাংসপেশির এ ধরনের কাজে সহায়তার জন্য কী পরিমাণ শক্তি খরচ হয়? পেশির সংকোচন প্রসারণে শক্তি দরকার হয়। সুতরাং, মাংসপেশি যত বেশি সংকুচিত ও প্রসারিত হবে, শক্তিও তত বেশি খরচ হবে। তাই কাজের উপর নির্ভর করে শক্তি ব্যয়ের পরিমাণ। তবে কি হাঁটা, চলা ও নড়াচড়া না করলে শক্তি খরচ হয় না?

আমরা যদি কোনো কাজ না করি, শুধু শুয়ে বসে থাকি, তবুও আমাদের খাদ্যের দরকার হয়, ক্ষুধা লাগে, বিশ্রামরত অবস্থায় শক্তি খরচ হয় বলে মনে হয়। কিন্তু কীভাবে?

বিশ্রামাবস্থায় আমাদের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন হাত, পা কাজ করে না, কিন্তু আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ড ঠিকই চলতে থাকে। এদের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশিগুলোর সংকোচন-প্রসারণে সার্বিক কাজ সাধিত হয়, কাজেই তখনও শক্তি ব্যয় হতে থাকে। এই শক্তিকে মৌলবিপাক শক্তি বলে। একজন লোকের দৈনিক কী পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন তা প্রধানত নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর, মৌলবিপাক, দৈহিক পরিশ্রমের ধরন ও খাদ্যের প্রভাব। এছাড়া দেহের বৃদ্ধির শারীরিক অবস্থা ও আবহাওয়ার উপরও ক্যালরির চাহিদা নির্ভর করে।

তোমরা জান, শক্তির বিভিন্ন রূপ রয়েছে। পুষ্টি উপাদান থেকে নির্গত শক্তি হচ্ছে তাপশক্তি। তাপশক্তির একক হচ্ছে ক্যালরি। পদার্থবিজ্ঞানের হিসেবে এক কিলোগ্রাম (1000 গ্রাম) পানির উষ্ণতা 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি করতে 1000 ক্যালরি বা 1 কিলোক্যালরি তাপের প্রয়োজন হয়। পুষ্টিবিদেরা খাদ্যের শক্তি বোঝানোর জন্যেও "ক্যালরি" শব্দটি ব্যবহার করে থকেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খাদ্যের ক্যালরি আসলে কিলোক্যালরি। বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য এখানে খাদ্য শক্তি বোঝানোর জন্য খাদ্য ক্যালরি অথবা কিলোক্যালরি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থার মতে, খাদ্যের শক্তিমূল্য প্রকাশের ক্ষেত্রে খাদ্য ক্যালরি কিংবা কিলোক্যালরির পরিবর্তে কিলোজুল একক ব্যবহার করা উচিত।

এক্ষেত্রে 1 খাদ্য ক্যালরি 1 কিলোক্যালরি 4.2 কিলোজুল (প্রায়)।

প্রতিদিন আমরা নানা রকম পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে থাকি। ভাত, খিচুড়ি, পোলাও, মাংস থেকে শুরু করে ফলমূল, শাকসবজি, পানীয় ইত্যাদির কোনোটিই বাদ যায় না। তাই পুষ্টি উপাদানে শক্তি পরিমাপ করতে হলে এর প্রকৃতি জেনে নিতে হবে।

পুষ্টির প্রকৃতি, মিশ্রখাদ্য ও বিশুদ্ধ খাদ্য: খাদ্যের প্রকৃতি বলতে এটা কি মিশ্রখাদ্য, নাকি বিশুদ্ধ খাদ্য তাকে বোঝায়। মিশ্রখাদ্যে একের অধিক পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকে। যেমন: দুধ, ডিম, খিচুড়ি, পেয়ারা ইত্যাদি। অন্যদিকে বিশুদ্ধ খাদ্যে শুধু একটি উপাদান থাকে। যেমন: চিনি, গ্লুকোজ। এতে শর্করা ছাড়া অন্য কিছু থাকে না।

পুষ্টি উপাদান ও তার পরিমাণ নির্ণয়: পুষ্টি উপাদানের প্রকৃতি জানার পর ঐ খাদ্যে কী কী উপাদান কী পরিমাণে আছে তা জেনে নিতে হবে। তবে বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টি উপাদান ও তার পরিমাণ খাদ্য মূল্যতালিকা দেখে জেনে নিতে হয়।

ক্যালরি নির্ণয়: খাদ্যের পুষ্টি উপাদান ও তার পরিমাণ জানার পর শর্করা, প্রোটিন ও চর্বির ক্যালরি বের করতে হয়। এক্ষেত্রে ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানির ক্যালরি মূল্য শূন্য ধরে হিসাব করতে হবে।

উপাদান (1 গ্রাম) | খাদ্য ক্যালরি |

| শর্করা | 4 |

| আমিষ | 4 |

| চর্বি | 9 |

উদাহরণ

প্রশ্ন: 20 গ্রাম চিড়ায় 15.4 গ্রাম শর্করা (77%), 1.32 গ্রাম প্রোটিন (6.6%) এবং 0.24 গ্রাম স্নেহ (1.2%) আছে, 1 কেজি চিড়াতে খাদ্যশক্তির পরিমাণ কত?

উত্তর: খাদ্য উপাদানে খাদ্য ক্যালরির হক ব্যবহার করে;

15.4 গ্রাম শর্করা থেকে 15.4 × 4 - 61.60 খাদ্য ক্যালরি

1.32 গ্রাম প্রোটিন থেকে 1.32 4 = 5.28 খাদ্য ক্যালরি

0.24 গ্রাম স্নেহ থেকে 0.24 × 9 - 2.16 খাদ্য ক্যালরি

অতএব, 20 গ্রাম চিড়ায় মোট

এ হিসাবে, 1 কেজি চিড়ার খাদ্য ক্যালরি

- 69.04 খাদ্য ক্যালরি কিংবা 69.04 কিলোক্যালরি

= 1000 (69.04/20) = 3452 কিলোক্যালরি

যেহেতু 1 কিলোক্যালরি - 4.2 কিলোজুল

অতএব, 3452 কিলোক্যালরি = 14,490 কিলোজুল (প্রায়)

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দিনে 2000 থেকে 2500 খাদ্য ক্যালরির প্রয়োজন হয়। তবে লিঙ্গ, পরিশ্রমের মাত্রা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে এই সংখ্যাটি একটু বাড়তে বা কমতে পারে। প্রয়োজন থেকে বেশি কিলোক্যালরি গ্রহণ করলে সেটি মেদ হিসেবে শরীরে জমা হয়ে যায়।

একক কাজ

কাজ: তোমার দৈনিক প্রয়োজন 2000 কিলোক্যালরি ধরে নিয়ে সুষম খাদ্য বিবেচনা করে সারা দিনের জন্য তোমার পছন্দের একটি খাবারের মেনু তৈরি কর।

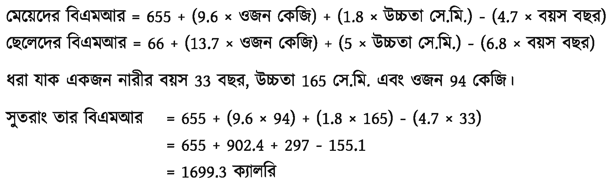

বিএমআর (Basal Metabolic Rate) পূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় মানবশরীরে ব্যবহৃত শক্তির পরিমাণ নির্দেশ করে।

বিএমআই (Body Mass Index) মানবদেহের গড়ন ও চর্বির একটি সূচক নির্দেশ করে।

শরীরের সুস্থতা এবং স্থূলতার মান নির্ণয়ে এই মানদণ্ড দুটি খুবই উপযোগী।

বিএমআর মান বের করা একটু কঠিন, এর সমীকরণ লিঙ্গ ও বয়সভেদে পার্থক্য আছে। বিএমআর সম্পর্কে ধারণা পেতে বহুল ব্যবহৃত হ্যারিস বেনেডিক্ট সূত্রটি ব্যবহার করা যায়।

নিচের ছকটি ব্যবহার করে বিএমআর এর মান থেকে আমাদের দৈনিক ক্যালরির চাহিদা বের করা যায়।

| শারীরিক অবস্থা | ক্যালরি মান |

| পরিশ্রমী না হলে | বিএমআর মান x 1.2 |

| হালকা পরিশ্রমী, সপ্তাহে 2-3 দিন খেলাধুলা করলে | বিএমআর মান x 1.375 |

| পরিশ্রমী, সপ্তাহে 2-3 দিন প্রচুর খেলাধুলা করলে | বিএমআর মান x 1.55 |

| পরিশ্রমী, সপ্তাহে প্রতিদিন প্রচুর খেলাধুলা করলে | বিএমআর মান x 1.725 |

| অত্যন্ত পরিশ্রমী, প্রচুর দৌড়ঝাঁপ, খেলাধুলা করলে | বিএমআর মান × 1.9 |

উদাহরণ হিসেবে উপরের নারীটি পরিশ্রমী হয়ে থাকলে, প্রতিদিন প্রচুর খেলাধুলা করলে এবং তার বিএমআর মান 1699.3 হলে তার ক্যালরি চাহিদার মান (1699.3 X 1.725) 2,931.29। অর্থাৎ প্রতিদিন 3,000 কিলোক্যালরির কাছাকাছি খাদ্য গ্রহণ করলে সেই নারীটি তার ওজন একই রাখতে পারবে।

বিএমআর ও ব্যয়িত শন্তির সম্পর্ক

বিএমআরের মান বয়স, লিঙ্গ, খাদ্যাভ্যাস ও শরীরের গঠনের উপর নির্ভর করে। আমাদের দৈনিক খাদ্য চাহিদার সাথে বিএমআরের মান নিয়ন্ত্রণ লক্ষ করা যায়। বিএমআর আমাদের শরীরের 60 থেকে 75 ভাগ শক্তির উৎপাদন নিয়ন্জণ করে। আমাদের শরীর খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে মাত্র 10-20 শতাংশ এবং শারীরিক শ্রমের মাধ্যমে 20 থেকে 30 শতাংশ শন্তি পেয়ে থাকে। মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে বিএমআরের মান কমতে থাকে, আবার অনেকেই ওজন কমানোর জন্য খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে ফেলে। এতে বিএমআর মান আরও কমে যায়, ফলে আর কম খেয়ে শুকানো যায় না। যদি প্রতিদিন পরিমিত শারীরিক পরিশ্রম করা হয়, তাহলে বিএমআরের মান বেড়ে যায় এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে শরীরকে সুস্থ-সবল রাখা যায়।

বিএমআই=দেহের ওজন (কেজি)দেহের উচ্চতা (মিটার)2

উদাহরণ হিসেবে 125 সেমি (1.25 মিটার) উচ্চতা এবং 50 কেজি ওজনের একজন ব্যক্তির বিএমআই হচ্ছে 32।

| বিএমআই মান | করণীয় |

| 18.5-এর নিচে | শরীরের ওজন কম। পরিমিত খাদ্যগ্রহণ করে ওজন বাড়াতে হবে। |

| 18.5-24.9 | সুস্বাস্থ্যের আদর্শ মান। |

| 25-29.9 | শরীরের ওজন অতিরিক্ত। ব্যায়াম করে অতিরিক্ত ওজন কমানো প্রয়োজন। |

| 30-34.9 | মোটা হওয়ার প্রথম স্তর। বেছে খাদ্যগ্রহণ ও ব্যায়াম করা প্রয়োজন। |

| 35-39.9 | মোটা হওয়ার দ্বিতীয় স্তর। পরিমিত খাদ্যগ্রহণ ও ব্যায়াম করা প্রয়োজন। |

| 40 এর উপরে | অতিরিক্ত মোটাত্ব। মৃত্যুঝুঁকির আশঙ্কা। ডাঙারের পরামর্শের প্রয়োজন। |

বিএমআই মানদন্ডে ব্যক্তিটির সুস্বাস্থ্যের জন্য 3৪ কেজি ওজন হওয়া প্রয়োজন। অতএব সঠিক পুষ্টি গ্রহণ এবং ব্যায়ামের মাধ্যমে ওজন স্বাস্থ্যসম্মত মানে নিয়ে যেতে হবে।

একক কাজ

কাজ: তোমার বিএমআর বের করে সেখান থেকে প্রতিদিন তোমার কত কিলোক্যালরি খাওয়া উচিত বের কর।

একক কাজ

কাজ: তোমার বিএমআই বের করে দেখ তোমার খাদ্য গ্রহণ এবং জীবনধারা সঠিক আছে কি না।

দলগত কাজ

কাজ: তোমাদের পুরো শ্রেণির গড় বিএমআর এবং বিএমআই বের করে তার উপরে একটি প্রতিবেদন লেখ।

সুস্থ জীবনের জন্য প্রতিদিন সকলেরই পরিমিত পরিশ্রম করা উচিত। বর্তমানে কাজের ধারা, অতিরিক্ত ইন্টারনেট আসন্তি, পড়াশোনার চাপ, খেলার মাঠের অপ্রতুলতা ইত্যাদি নানা কারণে আমরা খুবই কম হাঁটাচলা কিংবা দৌড়া দৌড়ি করি, ফলে আমাদের সামগ্রিক স্থূলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শরীর সুস্থ, সবল থাকছে না এবং আমরা কর্মবিমুখ হয়ে পড়ছি। পরিমিত শরীরচর্চার মাধ্যমে আমরা আমাদের শরীরের কার্যক্ষমতা অটুট রেখে সুস্থ থাকতে পারি। দেখা গেছে, যারা প্রতিদিন এক ঘণ্টা মাঝারি মানের শরীরচর্চা করে, পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করে, তারাই সুস্থ এবং হাসিখুশি জীবনযাপন করে ও দীর্ঘজীবন লাভ করে। শরীরচর্চার মাধ্যমে দেহের অতিরিন্তু ওজন কমানো সম্ভব। শরীরচর্চার ফলে ডায়াবেটিস, হৃদরোপ এবং বেশ কয়েক ধরনের ক্যান্সার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন রকমের শরীরচর্চা আছে জোরে হাঁটা, জগিং, দৌড়, সাঁতারকাটা, খেলাধুলা করা, সাইকেল চালানো- এগুলো শরীরচর্চার অংশ।

আমাদের শরীরের জন্য বিশ্রাম অত্যন্ত প্রয়োজন। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের পরই বিশ্রামের প্রয়োজন। শুয়ে থাকা, ঘুমানো ইত্যাদি বিশ্রামের অংশ। বিশ্রামের ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশ পুনঃশক্তি সঞ্চয় করে। জীবজগতের প্রায় প্রতিটি প্রাণীই বিশ্রাম নেয়। এই বিশ্রাম দিন এবং রাত্রির চক্রের সাথে সম্পৃক্ত। অনেক প্রাণী আছে যারা সূর্যালোকে কর্মক্ষম থাকে। আবার অনেক প্রাণী আছে যারা দিনে বিশ্রাম নেয় কিন্তু রাতে কর্মক্ষম হয়ে খাদ্যের খোঁজে বের হয়। এদের নিশাচর বলে।

খাদ্য সংরক্ষণ এমন একটি প্রক্রিয়া, যেটি খাদ্যের পচন রোধ করে, যার ফলে খাদ্যের গুণাগুণ, গ্রহণযোগ্যতা এবং খাদ্যমান অটুট থাকে। খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে সাধারণত পচনসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সংক্রমণ এবং খাদ্যের চর্বিজাতীয় অংশের জারণ বন্ধ করা হয়।

মাছের শুঁটকিকরণ, লোনা ইলিশ, আচার, বরফ দিয়ে শীতলকরণ, চিংড়ির নাপতে, মাছের শীদল এগুলো সবই খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন প্রচলিত উপায়। আজকাল খাদ্যদ্রব্যের ক্যানিং বা কৌটাজাত করে, ধোঁয়ার মাধ্যমে স্মোকিং প্রভৃতি প্রক্রিয়া খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহার করা হয়। খাদ্য সংরক্ষণে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসম্মত অনুমোদিত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়, যাতে খাদ্যদ্রব্যে পচন সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক সংক্রমণ করতে না পারে। সাধারণত সোডিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাবার লবণ, ক্যালসিয়াম এপারনেট, সালফার ডাই-অক্সাইড, সোডিয়াম বাইসালফেট, সোডিয়াম বেনজয়েট, সরবেট (পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম) খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে অনুমোদিতভাবে ব্যবহার করা হয়। স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে ক্ষতিকারক ফরমালিন এবং বিভিন্ন রকমের রঞ্জক পদার্থ কখনই খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহার করা উচিত নয়।

খাদ্যে ভেজাল ও রঞ্জকের ব্যবহার

এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের নির্মল পরিবেশের যেমন প্রয়োজন, তেমনি নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ অপরিহার্য। বর্তমানে বাজারে অনৈতিকভাবে খাদ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর ও অস্বাস্থ্যকর রাসায়নিক দ্রব্য ভেজাল ও রঞ্জক পদার্থ হিসেবে ব্যবহার করে সেগুলো বিক্রি করা হয়। এর ফলে জনস্বাস্থ্য এখন হুমকির সম্মুখীন। স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের এই ঝুঁকির ধারা চলতে থাকলে রোমানদের মতো আমরাও একদিন বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখোমুখি হব। একসময় রোমবাসী যে পানীয় আধার ব্যবহার করত তা সিসার তৈরি ছিল। যার ফলে পানকারী কোনো না কোনোভাবে সিসার বিষাক্ততার শিকার হয়েছে এবং বিকলাঙ্গ প্রজন্মের জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশে খাদ্যে বিভিন্ন প্রকারের ভেজাল মেশানো হয়। এর মধ্যে বাণিজ্যিক রং, এন্টিবায়োটিক, কীট ও বালাইনাশক, ফরমালিন, হেভি মেটাল উল্লেখযোগ্য। যেসব মাছ, গৃহপালিত পশু ও হাঁস-মুরগিকে অননুমোদিত দ্রব্য দিয়ে তৈরি খাদ্য খাওয়ানো হয়, সেগুলো মানবশরীরের জন্য হুমকিস্বরূপ।

স্বাস্থ্যঝুঁকির কয়েকটি ক্ষতিকারক দিক

বাণিজ্যিক রং যা কাপড় কিংবা রঙের কাজে ব্যবহার করা হয়, তা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য, যেমন আইসক্রিম, গোলা আইসক্রিম, লজেন্স, বেগুনি, বড়া ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই জাতীয় খাবার ধীরে ধীরে যকৃতের কার্যকারিতা নষ্ট করে নানাবিধ রোগের কারণ হয়।

ফরমালিনে ডুবানো মাছ, ফল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যে পচন সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া জন্ম নিতে পারে না বলে কয়েক দিন বেশ টাটকা দেখা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, এই ফরমালিন মাছের কোষের সাথে যৌগ তৈরি করে ফেলে। মাছ ধোয়া হলেও ঐ যৌগটি মাছের দেহে থেকে যায়। যা পরে রান্না করা মাছের সাথে মানবদেহে প্রবেশ করে। এই বিষাক্ত যৌগ নানা রকম জটিল রোগের উপসর্গের কারণসহ অনেক ক্ষেত্রে ক্যান্সারজাতীয় রোগের সৃষ্টি করে।

মজুত খাদ্যে এবং সবজিতে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। কীটনাশকের বিষাক্ততার সময় নষ্ট হবার আগেই দ্রব্যাদি বাজারজাত করলে বিষাক্ত খাদ্যের প্রভাবে স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কা থাকে। এতে শিশুরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি। তাদের শরীরের বাড়ন্ত কোষে এই বিষাক্ত কীটনাশক বিরূপ প্রভাব ফেলে। ফলে একদিকে যেমন শিশুর মনের বিকাশ ব্যাহত হয়, অন্যদিকে তারা নানা রকমের অসুস্থতায় ভুগে থাকে।

খাদ্যে যেসব রাসায়নিক দ্রব্য ও ভেজাল থাকে, তার একটি তালিকা দেওয়া হলো।

| ভেজাল বা বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য | সম্ভাব্য উৎস | প্রতিকার |

| মাছ ও পশুখাদ্যে ব্যবহারের ফলে প্রাণীর শরীরে জমা হয়। | শুধু অনুমোদিত ঔষধ রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক ব্যবহার করতে হবে। |

| মাছ ও পশুখাদ্যে ব্যবহৃত অখাদ্য উপাদান (যেমন ট্যানারির বর্জ্য) প্রাণীর শরীরে জমা হয়। | অখাদ্য উপাদান যেমন ট্যানারির বর্জ্য, কয়লা, মাটি, প্রাণীর বিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যবহার পরিহার করা। |

| আইসক্রিম, গোলা-আইসক্রিম, শরবত, রঙিন পানীয়, ভাজা বড়া ও বিভিন্ন মিষ্টি তৈরিতে কারখানায় ব্যবহৃত রঙের অননুমোদিত ব্যবহার। | শুধু অনুমোদিত খাদ্যরং ব্যবহার করা। |

| মর্গে লাশ সংরক্ষণের প্রধান উপাদান। মাছ, দুধ, ফল ইত্যাদি সংরক্ষণে অননুমোদিত ব্যবহার। | ফরমালিন ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা। |

| শাক-সবজি উৎপাদনে বালাইনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে বিষাক্ততা অনেক ক্ষেত্রে রয়ে যায়। শুঁটকিতে ডিডিটির অননুমোদিত ব্যবহার। | কীটনাশকের বিষাক্ততা নষ্ট হবার পর শাক-সবজি বাজারজাত করা। শুঁটকিতে ডিডিটি ব্যবহার না করা। |

| কাঁচা ফল ও টমেটো পাকাতে মাত্রাতিরিক্ত কারবাইড ও বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের অননুমোদিত ব্যবহার। কোমল পানীয় জলে মাত্রাতিরিক্ত সরবেটের অননুমোদিত ব্যবহার। | ফলকে পাকতে সময় দেওয়া, যেন প্রকৃতিগতভাবে ফল পাকে। কারবাইড ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা। পরিমিত মাত্রায় সরবেট ব্যবহার করা। |

| খাদ্য উৎপাদন কিংবা প্রস্তুতিকালে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর জীবাণু খাদ্যে মিশে যেতে পারে। | বায়োসিকিউরিটি নিশ্চিতকরণ। |

দলগত কাজ

কাজ: শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করবেন এবং ভেজালযুক্ত খাবার খাওয়ার ক্ষতিকর দিকগুলো লিপিবন্ধ করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে বলবেন।

মানবদেহ অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে পঠিত। এই কোষগুলোকে সজীব এবং কার্যকর রাখতে হলে সময়মতো খাদ্য সরবরাহ প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ খাদ্য জটিল এবং জৈব যৌগ অবস্থায় গ্রহণ করা হয়। দেহের কোষগুলো তা সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। খাদ্যকে শোষণযোগ্য ও কোষ উপযোগী করতে হলে তাকে ভেঙে সহজ, সরল এবং তরল অবস্থায় রূপান্তরিত করা আবশ্যক।

দেহে দুভাবে খাদ্য শোষিত হওয়ার উপযোগী হয়, যান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

যাত্মিক প্রক্রিয়া: খাদ্যদ্রব্য মুখগহ্বরে দাঁতের সাহায্যে চিবানো হয়। প্রথমত চিবানোর ফলে খাদ্যবস্তু ছোট ছোট টুকরায় পরিণত হয়। পাকস্থলী এবং অস্ত্রের মধ্যে এই টুকরা খাদ্যবস্তুগুলো মন্ডে পরিণত হয়।

রাসায়নিক বিক্রিয়া: রাসায়নিক প্রক্রিয়া পরিপাকের দ্বিতীয় ধাপ। পরিপাক রসের এনজাইম খাদ্যের রাসায়নিক ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। এতে খাস্তের জটিল উপাদানগুলো ভেঙে দেহের প্রহণযোগ্য সরল উপাদানে পরিণত হয়। তাছাড়া কোষের ভিতরকার কর্মকান্ড এই এনজাইমের উপর নির্ভরশীল।

পরিপাকতন্ত্র বা পৌষ্টিকতন্ত্র (Digestive System): খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের জন্য মানবদেহে পরিপাকতন্ত্র বা পৌষ্টিকতন্ত্র নামে একটি আলাদা তত্র আছে। যে তন্ত্রের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য ভেঙে দেহের গ্রহণ উপযোগী উপাদানে পরিপত ও শোষিত হয়, তাকে পৌষ্টিকতন্ত্র বলে। এ ভন্ত্রটি পৌষ্টিকনালি এবং কয়েকটি গ্রন্থি নিয়ে গঠিত। পৌষ্টিকনালি মুখ থেকে শুরু হয়ে পায়ুতে শেষ হয়।

মুখগহ্বর থেকে পায়ুপথ পর্যন্ত বিস্তৃত এই নালিপথ কোথাও সৰু আবার কোথাও প্রশত। এর প্রধান অংশগুলো নিম্নরূপ:

(1) মুখ (Mouth)

মুখ থেকে পৌষ্টিকনালির শুরু হয়। এটি নাকের নিচে আড়াআড়ি একটি বড় ছিদ্র, বেটি উপরে এবং নিচে ঠোঁট দিয়ে বেন্টিত থাকে।

(2) মুখগহ্বর (Baccal cavity)

মুখের অভ্যন্তরে দাঁত, জিহ্বা ও লালাগ্রন্থি থাকে। এগুলো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। দাঁত খাদ্যকে চিবিয়ে ছোট ছোট অংশে পরিণত করে। জিহ্ববা খাদ্যবস্তুকে নেড়েচেড়ে চিবাতে সাহায্য করে এবং তার স্বাদ গ্রহণ করে। মুখের ভিতরের লালাগন্থি থেকে এনজাইম ক্ষরণ হয়। এই প্রন্থিগুলো কানের নিচে চোয়ালের পাশে এবং জিহ্বার নিচে অবস্থিত। লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারসের মিউসিন খাদ্যকে পিচ্ছিল করে গলধঃকরণে সাহায্য করে। লালারসের টায়ালিন ও মলটেজ নামক এনজাইম শর্করা পরিপাকে অংশ নেয়।

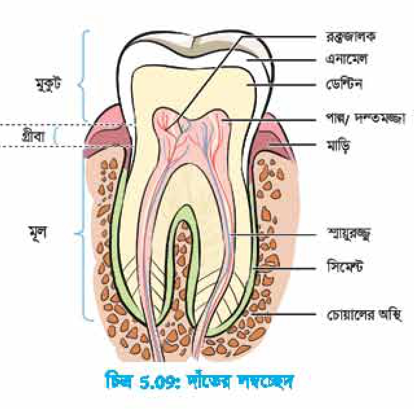

দাঁত (Tooth)

মানবদেহে সবচেয়ে শন্ত অংশ দাঁত। প্রাপ্ত বয়সে মুখগহ্বরে উপরে ও নিচের চোয়ালে সাধারণত 16 টি করে মোট 32 টি দাঁত থাকে। মানবদেহে দাঁত দুবার গজায়। প্রথমবার শিশুকালে দুধদাঁত, দুধদাঁত পড়ে গিয়ে 18 বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার স্থায়ী দাঁত গজায়।

মানুষের স্থায়ী দাঁত চার ধরনের। সেগুলো হচ্ছে:

(i) কর্তন দাঁত (Incisor): এই দাঁত দিয়ে খাবার কেটে টুকরা করা হয়।

(ii) ছেদন দাঁত (Canine): এই দাঁত দিয়ে খাবার ছেঁড়া হয়।

(iii) অগ্রপেষণ দাঁত (Premolar): এই দাঁত দিয়ে চর্বণ, পেষণ উভয় কাজ করা হয়।

(iv) পেষণ দাঁত (Molar): এই দাঁত খাদ্যবস্তু চর্বণ ও পেষণে ব্যবহৃত হয়।

মাড়ির সবচেয়ে পেছনের বা শেষের দাঁত দুটোকে আক্কেল দাঁত বলা হয়। প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ৪ টি কর্তন দাঁত, 4 টি ছেদন দাঁত, ৪ টি অগ্রপেষণ দাঁত, ৪ টি পেষণ দাঁত এবং ০-4 টি আক্কেল দাঁত থাকে।

দাঁতের গঠন: প্রতিটি দাঁতের তিনটি অংশ থাকে:

(1) মুকুট: মাড়ির উপরের অংশ;

(II) মূল: মাড়ির ভিতরের অংশ;

(III) শ্রীবা: দাঁতের মধ্যবর্তী অংশ।

প্রতিটি দাঁত যেসব উপাদান দিয়ে গঠিত তা হলো:

(i) ডেন্টিন (Dentine): দাঁত প্রধানত ডেন্টিন নামক শন্তু উপাদান দিয়ে গঠিত।

(ii) এনামেল (Enamel): দাঁতের মুকুট অংশে ডেন্টিনের উপরিভাগে এনামেল নামক কঠিন উপাদান থাকে। এনামেল এবং ডেন্টিন ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং ফ্লোরাইড দিয়ে তৈরি।

(iii) দন্তমজ্জা (Pulp): ডেন্টিনের ভিতরের ফাঁপা নরম অংশকে দন্তমজ্জা বলে। এর ভিতরে ধমনি, শিরা, স্নায়ু ও নরম কোষ থাকে। দন্তমজ্জার মাধ্যমে ডেন্টিন অংশে পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহ হয়।

(iv) সিমেন্ট (Cement): সিমেন্ট নামক পাতলা আবরণ দাঁতের মূল অংশ ডেন্টিনকে আবৃত করে রাখে। এই সিমেন্টের সাহায্যে দাঁত মাড়ির সাথে আটকানো থাকে।

3. গলবিল (Pharynx)

মুখগহ্বরের পরের অংশ গলবিল। মুখগহ্বর থেকে খাদ্যবস্তু গলবিলের মধ্য দিয়ে অন্ননালিতে পৌঁছে।

4. অন্ননালি (Oesophagus)

গলবিল থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত বিস্তৃত নালিটির নাম অন্ননালি। খাদ্যবস্তু এই নালির মধ্যে দিয়ে পাকস্থলীতে পৌঁছে।

5. পাকস্থলী (Stomach)

অন্ননালি এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের মাঝখানে একটি থলির মতো অঙ্গ। এর প্রাচীর পুরু ও পেশিবহুল। পাকস্থলীর প্রাচীরে অসংখ্য গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থাকে। পাকস্থলীর পেশি সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুকে পিষে মন্ডে পরিণত করে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।

6. অস্ত্র (Intestine)

পাকস্থলীর পরের অংশ অস্ত্র। এটি একটি লম্বা প্যাঁচানো নালি। অন্ধ্র দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত, ক্ষুদ্রান্ত ও বৃহদন্ত্র।

(i) ক্ষুদ্রান্ত্র (Small Intestine)

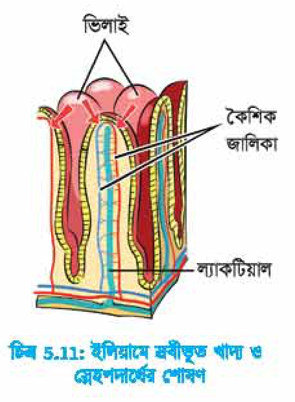

পাকস্থলী থেকে বৃহদন্ত্র পর্যন্ত বিস্তৃত লম্বা, প্যাঁচানো নলটিকে ক্ষুদ্রান্ত্রত্র বলে। ক্ষুদ্রান্ত্র আবার তিনটি অংশে বিভক্ত, ডিওডেনাম, জেজুনাম ও ইলিয়াম। ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনামে পিত্তথলি থেকে পিত্তনালি এবং অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় নালি এসে মিলিত হয়। পিত্তনালির মাধ্যমে যকৃতের পিত্তরস এবং অগ্ন্যাশয়ের অগ্ন্যাশয় রস ডিওডেনামে এসে পৌঁছে। ক্ষুদ্রান্ত্রের গায়ে আন্দ্রিক গ্রন্থিও থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরে আঙুলের মতো প্রক্ষেপিত অংশ থাকে, এদের ভিলাস বলে। ভিলাস পরিপাককৃত খাদ্য উপাদান শোষণ করে।

(ii) বৃহদন্ত্র (Large Intestine)

ইলিয়াম থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত মোটা নলাকৃতির অংশ হলো বৃহদন্দ্র। বৃহদন্দ্র তিনটি অংশে বিভক্ত, সিকাম, কোলন ও মলাশয়। সিকামের সাথে অ্যাপেনডিক্স নামক ক্ষুদ্র নলের মতো প্রবৃদ্ধি সংযুক্ত থাকে। বৃহদন্ত্রে মূলত পানি শোষিত হয়, মল তৈরি হয় এবং মল জমা থাকে।

(7) পায়ু (Anus)

পৌষ্টিক নালির শেষ প্রান্তে অবস্থিত ছিদ্রপথই হলো পায়ু।

যেসব গ্রন্থির রস খাদ্য পরিপাকে অংশ নেয় তাদেরকে পরিপাকগ্রন্থি বা পৌষ্টিকগ্রন্থি বলে। মানবদেহে পৌষ্টিকগ্রন্থিগুলো হলো (a) লালাগ্রন্থি (Salivary glands)

মানুষের তিন জোড়া লালাগ্রন্থি আছে।দুই কানের সামনে ও নিচে এক জোড়া(প্যারোটিডগ্রন্থি), চোয়ালের নিচে এক জোড়া(সাব-ম্যাক্সিলারি) এবং চিবুকের নিচে এক জোড়া (সাব-লিঙ্গুয়ালগ্রন্থি)। এগুলো পৃথক পৃথক নালির মাধ্যমে মুখগহ্বরে উন্মুক্ত হয়। লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস, লালা (saliva) নামে পরিচিত। লালারসে টায়ালিন নামক এনজাইম এবং পানি থাকে। (b) যকৃৎ (Liver)

মধ্যচ্ছদার নিচে উদরগহ্বরের উপরে পাকস্থলীর ডান পাশে যকৃৎ অবস্থিত। এটি মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি। এর রং লালচে খয়েরি। যকৃতের ডান খণ্ডটি বাম খন্ড থেকে আকারে কিছুটা বড়। প্রকৃতপক্ষে চারটি অসম্পূর্ণ খন্ড নিয়ে যকৃৎ গঠিত। প্রতিটি খন্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোবিউল দিয়ে তৈরি। প্রত্যেকটি লোবিউলে অসংখ্য কোষ থাকে। এ কোষ পিত্তরস (bile) তৈরি করে। পিত্তরস ক্ষারীয় পুণ সম্পন্ন। যকৃতে বিভিন্ন রকম জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, তাই একে রসায়ন গবেষণাগার বলা হয়।

যকৃতের নিচের অংশ পিত্তথলি বা পিত্তাশয় সংলগ্ন থাকে। এখানে পিত্তরস জমা হয়। পিত্তরস পাঢ় সবুজ বর্ণের এবং তিন্তু স্বাদবিশিষ্ট। পিত্তথলি পিত্তনালির সাহায্যে অগ্ন্যাশয় নালির সাথে মিলিত হয়। এটি যকৃৎ-অগ্ন্যাশয় নালির মাধ্যমে ডিওডেনামে প্রবেশ করে।

একক কাজ

কাজ: পৌষ্টিকতন্ত্রের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

যকৃতের কাজ: যকৃৎ পিত্তরস তৈরি করে। পিত্তরসের মধ্যে পানি, পিত্ত-লবণ, কোলেস্টেরল ও খনিজ লবণ প্রধান। এই রস পিত্তথলিতে জমা থাকে। প্রয়োজনে ডিওডেনামে এসে পরোক্ষভাবে পরিপাকে অংশ নেয়। পিত্তরসে কোনো উৎসেচক বা এনজাইম থাকে না। যকৃৎ উদ্বৃত্ত গ্লুকোজ নিজদেহে গ্লাইকোজেনরূপে সঞ্চয় করে রাখে। পিত্তরস খাদ্যের অম্লভাব প্রশমিত করে এবং ক্ষারীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই পরিবেশ খাদ্য পরিপাকের অনুকূল। কেননা আম্লিক পরিবেশে খাদ্য পরিপাক হয় না। পিত্তরস চর্বিজাতীয় খাদ্যকে ক্ষুদ্র দানায় পরিণত করে, যা লাইপেজ সহযোগে পরিপাকে সহায়তা করে। অতিরিক্ত অ্যামাইনো এসিড যকৃতে আসার পর বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ও অ্যামোনিয়ারূপে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ তৈরি করে এবং স্নেহজাতীয় পদার্থ শোষণে সাহায্য করে।

রক্তে কখনো গ্লুকোজের মাত্রা কমে গেলে যকৃতের সঞ্চিত গ্লাইকোজেনের কিছুটা অংশ গ্লুকোজে পরিণত হয় এবং রক্তস্রোতে মিশে যায়। এভাবে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত থাকে।

(c) অগ্ন্যাশয় (Pancreas)

অগ্ন্যাশয় পাকস্থলীর পিছনে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ মিশ্রগ্রন্থি। এটি একাধারে পরিপাকে অংশগ্রহণকারী এনজাইম ও রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন নিঃসৃত করে। অর্থাৎ অগ্ন্যাশয় বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির মতো কাজ করে। অগ্ন্যাশয়রস অগ্ন্যাশয় নালির মাধ্যমে যকৃৎ- অগ্ন্যাশয়নালি দিয়ে ডিওডেনামে প্রবেশ করে।

অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয়রস নিঃসৃত হয়। অগ্ন্যাশয়রসে ট্রিপসিন, লাইপেজ ও অ্যামাইলেজ নামক উৎসেচক থাকে। এসব এনজাইম শর্করা, আমিষ এবং স্নেহজাতীয় খাদ্যের পরিপাকে সহায়তা করে। তাছাড়াও অম্ল-ক্ষারের সাম্যতা, পানির সাম্যতা, দেহতাপ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ন্যাশয়ের একটি অংশ অতি প্রয়োজনীয় কিছু হরমোন, যেমন: গ্লুকাগন ও ইনস্যুলিন নিঃসরণ করে। গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় কাজে এ হরমোন দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(d) গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি (Gastric glands)

গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি পাকস্থলীর প্রাচীরে থাকে। এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস (ট্রিপসিন, লাইপেজ, অ্যামাইলেজ) গ্যাস্ট্রিক রস বা পাচক রস নামে পরিচিত।

(e) আত্রিকগ্রন্থি (Intestinal glands)

ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরে ভিলাইয়ে আন্দ্রিকগ্রন্থি থাকে। এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসের নাম আন্দ্রিক রস।

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মানুষের পৌষ্টিক নালির অভ্যন্তরে জটিল, অদ্রবণীয়, অশোষণযোগ্য খাদ্য উপাদানগুলো নির্দিষ্ট উৎসেচক বা এনজাইম এবং প্রাণরস বা হরমোনের উপস্থিতিতে বিশ্লেষিত হয়ে শোষণযোগ্য এবং দ্রবণীয় সরল উপাদানে পরিণত হয়, তাকে পরিপাক বলে। এ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রথমত সরল দ্রবণীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে কোষ আবরণীর ভিতর দিয়ে অতি সহজে কোষের ভিতরে প্রবেশ করে। সবশেষে রক্ত এই পরিপাককৃত সরল উপাদানগুলোকে দেহের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করে।

(a) মুখে পরিপাক

মুখগহ্বরে দাঁত ও জিহ্বার সাহায্যে খাদ্য চিবানোর ফলে খাদ্যবস্তু ছোট ছোট টুকরোয় পরিণত হয়। এ সময় লালাগ্রন্থি থেকে লালা নিঃসৃত হয়ে খাদ্যের সাথে মিশে যায়। লালা খাদ্যবস্তুকে গলাধঃকরণে সাহায্য করে। লালায় টায়ালিন বা স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ নামক উৎসেচক বা এনজাইম থাকে। এটি শ্বেতসারকে মলটোজে পরিণত করে। মুখগহ্বরে আমিষ বা স্নেহজাতীয় খাদ্যের কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না।

মুখগহ্বর থেকে খাদ্যদ্রব্য পেরিস্টালসিস (Peristalsis) প্রক্রিয়ায় অন্ননালির মধ্য দিয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। পৌষ্টিক নালিগাত্রের পেশির পর্যায়ক্রমিক সংকোচন ও প্রসারণের ফলে খাদ্যদ্রব্য সামনের দিকে অগ্রসর হয়। অন্ননালিতে খাদ্যের কোনো পরিপাক ঘটে না।

(b) পাকস্থলীতে পরিপাক

পাকস্থলীতে খাদ্য আসার পর অন্তঃপ্রাচীরের গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরিত হয়। এই রসে প্রধান যে উপাদানগুলো থাকে তা হলো:

হাইড্রোক্লোরিক এসিড: হাইড্রোক্লোরিক এসিড খাদ্যের মধ্যে কোনো অনিষ্টকারী ব্যাকটেরিয়া থাকলে তা মেরে ফেলে, নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেনকে সক্রিয় পেপসিনে পরিণত করে এবং পাকস্থলীতে পেপসিনের সুষ্ঠু কাজের জন্য অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে।

HCL নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন → সক্রিয় পেপসিন

পেপসিন (Pepsin): এক ধরনের এনজাইম, যা আমিষকে ভেঙে দুই বা ততোধিক অ্যামাইনো এসিড দিয়ে তৈরি যৌগ গঠন করে, যা পলি পেপটাইড নামে পরিচিত।

পেপসিন আমিষ → পলিপেপটাইড

শর্করা এবং স্নেহজাতীয় খাদ্য সাধারণত পাকস্থলীতে পরিপাক হয় না। কারণ এদের পরিপাকের জন্য গ্যাস্ট্রিক রসে নির্দিষ্ট কোনো এনজাইম থাকে না।

পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্য পৌঁছানো মাত্র উপরোক্ত রসগুলো নিঃসৃত হয়। পাকস্থলীর অনবরত সংকোচন ও প্রসারণ এবং এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে খাদ্য মিশ্র মন্ডে পরিণত হয়। একে পাকমণ্ড বা কাইম (chyme) বলে। এই মণ্ড অনেকটা স্যুপের মতো এবং কপাটিকা ভেদ করে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে।

(c) ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক

পাকস্থলী থেকে পাকমন্ড ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনামে প্রবেশ করে। এ সময় অগ্ন্যাশয় থেকে একটি ক্ষারীয় পাচকরস ডিওডেনামে আসে। এই পাচকরস খাদ্যমণ্ডের অম্লভাব প্রশমিত করে। পাচকরসের এনজাইম দিয়ে শর্করা এবং আমিষ পরিপাকের কাজ চলতে থাকে এবং স্নেহপদার্থের পরিপাক শুরু হয়।

যকৃৎ থেকে পিত্তরস নিঃসৃত হয়। এটি অম্লীয় অবস্থায় খাদ্যকে ক্ষারীয় করে পরিপাকের উপযোগী করে তোলে। পিত্ত-লবণ স্নেহপদার্থের ক্ষুদ্র কণাগুলোকে পানির সাথে মিশতে সাহায্যে করে। পিত্ত-লবণ পিত্তরসের অন্যতম উপাদান। লাইপেজ নামক এনজাইমের কাজ যথাযথ সম্পাদনের জন্য পিত্ত-লবণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ লবণের সংস্পর্শে স্নেহপদার্থ সাবানের ফেনার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানায় পরিণত হয়। স্নেহবিশ্লেষক লাইপেজ এই দানাগুলোকে ভেঙে ফ্যাটি এসিড এবং গ্লিসারলে পরিণত করে।

অগ্ন্যাশয় রসে অ্যামাইলেজ, লাইপেজ ও ট্রিপসিন নামক এনজাইম থাকে। আগ্রিক রসে আত্মিক অ্যামাইলেজ, লাইপেজ, মলটেজ, ল্যাকটেজ ও সুক্রেজ ইত্যাদি এনজাইম থাকে। আংশিক পরিপাককৃত আমিষ ক্ষুদ্রান্ত্রে ট্রিপসিনের সাহায্যে ভেঙে অ্যামাইনো এসিড এবং সরল পেপটাইডে পরিণত হয়।

ট্রিপসিন

পলিপেপটাইড → অ্যামাইনো এসিড সরল পেপটাইড

অ্যামাইলেজ শ্বেতসারকে সরল শর্করায় পরিণত করে।

অ্যামাইলেজ

শ্বেতসার গ্লুকোজ

পরিপাককৃত খাদ্য শোষণ: ক্ষুদ্রান্ত্রে সব ধরনের খাদ্যই সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট এনজাইমের ক্রিয়ায় পরিপাক হয়ে সরল, শোষণযোগ্য খাদ্য উপাদানে পরিবর্তিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরে অবস্থিত রক্তজালকসমৃদ্ধ আঙ্গুলের মতো প্রক্ষেপিত অংশ থাকে। একে ভিলাই বলে, আর একবচনে বলে ভিলাস। প্রতিটি ভিলাসের মাঝখানে ল্যাকটিয়াল নামক লসিকা-জালক রক্তের কৈশিক নালি দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে। ভিলাই ভাঁজে ভাঁজে থাকায় ইলিয়ামের প্রাচীরগাত্রের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং ব্যাপকভাবে পরিপাককার্য চলা সম্ভব হয়।

এসব রক্তনালি যুক্ত হয়ে হেপাটিক শিরা গঠন করে। এই শিরা দিয়ে শোষিত রক্ত যকৃতে আসে। স্নেহপদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা ভিলাসের ল্যাকটিয়ালে শোষিত হওয়ার পর প্রথমে লসিকা দিয়ে বাহিত হয়ে রন্তস্রোতে মিশে। কোষে অনুপ্রবেশের পর পিত্ত-লবণ ফ্যাটি এসিড থেকে পুনরায় পৃথক হয়ে যায়। কৈশিক নালির মধ্যে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় নালির প্রাচীর ছুঁয়ে জলীয় পদার্থ বের হয়। এই জলীয় পদার্থকে লসিকা বলে। লসিকা খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে কোষে পৌঁছে দেয় এবং দূষিত পদার্থ সংগ্রহ করে রক্তস্রোতে ফিরে আসে। শোষণের পর পাকমণ্ডের অবশিষ্টাংশ কোলনে পৌঁছে।

(d) বৃহদন্ত্রে পরিপাক

কোলনে পাকমণ্ডের কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া বা পরিপাক ঘটে না। তবে খাদ্যের অসার অংশের সাথে যে পানি থাকে, তা এখানে শোষিত হয়। তাছাড়া থাকে কিছু আমিষ, লিপিড, লবণ এবং উদ্বৃত্ত এনজাইম। এসব বস্তু থেকে বৃহদন্ত্র লবণ ও পানি শোষণ করে রক্তে স্থানান্তরিত করে। ফলে উচ্ছিষ্ট খাদ্য ঘনীভূত হয়ে মলে পরিণত হয়। এই মল মলাশয়ে জমা থাকে এবং প্রয়োজনমতো পায়ুপথ দিয়ে বের হয়ে আসে।

আত্তীকরণ: শোষিত খাদ্যবস্তুর প্রোটোপ্লাজমে পরিণত বা রূপান্তরিত করার পদ্ধতি হলো আত্তীকরণ। এটা একটি গঠনমূলক বা উপচিতি প্রক্রিয়া। কোষের প্রোটোপ্লাজম নিঃসৃত এনজাইমের সহযোগিতায় সরল খাদ্য জটিল উপাদানে পরিণত হয়। যেমন অ্যামাইনো এসিড, গ্লুকোজ, ফ্যাটি এসিড এবং গ্লিসারল রক্তের সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এসব স্থানে প্রোটোপ্লাজম নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে আমিষ, স্নেহ এবং শর্করা তৈরি হয়। এভাবে প্রোটোপ্লাজম কোষের ক্ষয়পূরণ ও গঠনে সহায়তা করে এবং তার ফলে দেহের বৃদ্ধি ঘটে।

আত্রিক সমস্যার কারণে কখনো কখনো নিম্নলিখিত রোগ বা শারীরিক অসুবিধা দেখা দেয়। যেমন:

(a) অজীর্ণতা (Dyspepsia)

একে আমরা বদহজমও বলে থাকি। নানা কারণে বদহজম হয় বা হজমে ব্যাঘাত ঘটে। যেমন: পাকস্থলীতে সংক্রমণ, বিষন্নতা, অগ্ন্যাশয় রোগ, থাইরয়েডের সমস্যা ইত্যাদি।

পেটের উপরের দিকে ব্যথা, পেট ফাঁপা, পেট ভরা মনে হওয়া, বুক জ্বালা করা, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, বুক ব্যথা, টক ঢেঁকুর উঠা- এগুলো অজীর্ণতার লক্ষণ। পাকস্থলী বা অস্ত্রের আলসারের কারণেও হজমে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। একে সাধারণ মানুষ গ্যাস্ট্রিক বলে থাকে, যদিও সঠিক নামটি হলো পেপটিক আলসার।

অজীর্ণতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যা করতে হবে তা হলো: অতি ভোজন না করা, আস্তে আস্তে ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়া, ধূমপান পরিহার করা, প্রয়োজনে অজীর্ণতার কারণ বের করে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ খাওয়া। মনে রাখতে হবে, বদহজম, পেপটিক আলসার প্রভৃতি সমস্যার সাথে অনেক সময় হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণের মিল থাকে। তাই চল্লিশোর্ধ বয়সে যদি একদিন হঠাৎ করে বদহজমের মতো অসুবিধা শুধু হয় এবং প্রচলিত ঔষধে তার উপশম না হয়, তাহলে দেরি না করে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে। কারণ সেক্ষেত্রে তা বদহজম না হয়ে হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে।

(b) আমাশয় (Dysentery)

Entamoeba histolytica নামক এক ধরনের প্রোটোজোয়া, সিগেলা (Shigella) নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি জীবাণুর সংক্রমণে আমাশয় হয়। ঘন ঘন মলত্যাগ, মলের সাথে শ্লেষ্মা বের হওয়া, পেটে ব্যথা, অনেক সময় শ্লেষ্মাযুক্ত মলের সাথে রক্ত যাওয়া এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য হজম না হওয়া আমাশয় রোগের লক্ষণ। আমাশয় হলে প্রয়োজনে পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়, কারণ সময়মতো চিকিৎসা না করা হলে মারাত্মক কিছু ঘটতে পারে।

এ রোগ প্রতিরোধে যা করতে হবে তা হলো: বিশুদ্ধ পানি পান করা, শাকসবজি ও ফলমূল উত্তমরূপে পানি দিয়ে ধৌত করা, মল ত্যাগের পর হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধোয়া, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা, খাওয়ার আগে হাত ও থালাবাসন ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া।

(c) কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation)

এটি কোনো বিশেষ ধরনের রোগ নয়। যখন কারো শক্ত পায়খানা হয় কিংবা দুই বা তারও বেশি দিন পায়খানা হয় না, এ অবস্থাকে বলা হয় কোষ্ঠকাঠিন্য। বিভিন্ন কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে, যেমন পায়খানার বেগ চেপে রাখলে, বৃহদন্ত্রে অপাচ্য খাদ্যাংশ থেকে অতিমাত্রায় পানি শোষিত হলে, পৌষ্টিক নালির মধ্য দিয়ে খাদ্যের অপাচ্য অংশ ধীরে ধীরে গমনে মল থেকে বেশি পানি শোষিত হলে। আবার পরিশ্রম না করলে, আন্দ্রিক গোলযোগে, কোলনের মাংসপেশি স্বাভাবিকের তুলনায় ধীরে ধীরে সংকুচিত হলে, রাফেজ বা আঁশযুক্ত খাবার না খেলেও কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়।

কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণে মল ত্যাগ কষ্টদায়ক হয়। ফলে পেটে অস্বস্তিকর অবস্থা, পেট ব্যথা ও নানা রকম আনুষঙ্গিক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। দীর্ঘমেয়াদি কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে হার্নিয়াসহ বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। আবার পরিপাক নালির টিউমারসহ বিভিন্ন অসুখের লক্ষণ হিসেবে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। তাই কোষ্ঠকাঠিন্য হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

এ রোগ প্রতিকারে যা করতে হবে তা হলো: আঁশযুক্ত খাবার খাওয়া, প্রচুর পানি পান করা, নিয়মিত শাকসবজি, আপেল, নারকেল, খেজুর, আম, কমলা, পেঁপে, আনারস, কলা ইত্যাদি খাওয়া। নিয়মিত মল ত্যাগের অভ্যাস করা, হাঁটাচলার অভ্যাস গড়ে তোলা।

(d) গ্যাস্ট্রিক ও পেপটিক আলসার (Gastric and Peptic ulcer)

আলসার বলতে যেকোনো এপিথেলিয়াম বা আবরণী টিস্যুর একধরনের ক্ষত বোঝায়। পেপটিক আলসার বলতে খাদ্যনালির কোনো অংশের আলসার বোঝায়। সেটি যদি পাকস্থলীতে হয় তাহলে তাকে গ্যাস্ট্রিক আলসার, ডিওডেনামে হলে ডিওডেনাল আলসার বলা হয়। দীর্ঘদিন ধরে খাদ্যগ্রহণে অনিয়ম হলে পাকস্থলীতে অম্লের আধিক্য ঘটে এবং অনেক দিন ধরে এ অবস্থা চলতে থাকলে এই অম্ল বা এসিড দিয়ে পাকস্থলী বা অন্ত্রে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে পেপটিক আলসার হতে পারে। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানী রবিন ওয়ারেন (1951-বর্তমান) ও ব্যারি মার্শালের (1937-বর্তমান) গবেষণায় জানা গেছে, খাদ্যে অনিয়ম, ভাজাপোড়া খাবার খাওয়া, বিষণ্ণতা বা উৎকণ্ঠা ইত্যাদি পেপটিক আলসারের নিয়ামক হলেও অন্যতম প্রধান কারণ Helicobacter pylori (সংক্ষেপে H. pylori) নামের একটি ব্যাকটেরিয়া। এজন্য তাঁরা 2005 সালে যৌথভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আগে ভাবা হতো, পাকস্থলীর তীব্র হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে (pH 1.5-3.5) কোনো ব্যাকটেরিয়া টিকতে পারে না। তাঁর ধারণা প্রমাণ করার জন্য ব্যারি মার্শাল নিজে H. pylori ব্যাকটেরিয়া মিশ্রিত দ্রবণ পান করে পেপটিক আলসারে ভুগেছিলেন (উল্লেখ্য, এই ব্যাকটেরিয়া যে শুধু আলসারের জন্য দায়ী তাই নয়, এ থেকে পাকস্থলীর ক্যান্সারও হতে পারে। তাই মার্শাল তাঁর নিজের জীবনের উপর মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছিলেন, যা অনুসরণীয় নয়)।

পেপটিক আলসার রোগে সাধারণত পেটের ঠিক মাঝ বরাবর, নাভির একটু উপরে একঘেয়ে ব্যথা অনুভূত হয়। খালি পেটে বা অতিরিক্ত তেলজাতীয় খাদ্য খেলে ব্যথা বাড়ে। আলসার মারাত্মক হলে বমি হতে পারে। কখনো কখনো বমি এবং মলের সাথে রক্ত নির্গত হয়। এন্ডোসকপি (Endoscopy) বা বেরিয়াম এক্স-রের মাধ্যমে এ রোগ নির্ণয় করা যায়।

এ রোগ থেকে দূরে থাকতে হলে যা করতে হবে তা হলো: নিয়মিত সহজপাচ্য খাদ্য গ্রহণ করা, অধিক তেল এবং মশলাযুক্ত গুরুপাক খাদ্য পরিহার করা। ফুটানো দুধ, পনির এবং কলা খেলে ভালো উপকার পাওয়া যায়। নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ করে, কফি, সিগারেট ইত্যাদি উত্তেজক পদার্থ গ্রহণ থেকে বিরত থেকে, প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নিয়ে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। তবে মার্শাল ও ওয়ারেনের আবিষ্কার থেকে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেয়েছি তা হলো, যদি কেউ H. pylori দিয়ে সংক্রমিত হয়, তার ক্ষেত্রে উপরোক্ত নিয়ম পালনে রোগ পুরোপুরি ভালো হবে না। তখন পূর্ণ আরোগ্যের জন্য নিয়ম মেনে আহার করার পাশাপাশি চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক ডোজে সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ খেতে হবে।

(e) অ্যাপেনডিসাইটিস (Appendicitis)

পেটের ডান দিকের নিচে বৃহদন্ত্রের সিকামের সাথে অ্যাপেনডিক্স যুক্ত থাকে। এটি আঙ্গুলের আকারের একটি থলে। অ্যাপেনডিক্সের সংক্রমণের কারণে অ্যাপেনডিসাইটিস হয়। এ রোগে প্রথমে নাভির চারদিকে ব্যথা অনুভব হয় এবং ব্যথা শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তলপেটের ডান দিকে সরে যায়। ক্ষুধামন্দা, বমি, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।

এ রোগের প্রতিকারে রোগীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তার দেখাতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি এবং প্রয়োজনে শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে অ্যাপেনডিক্স অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। অ্যাপেনডিক্সের সংক্রমণ মারাত্মক হলে এটি ফেটে যেতে পারে এবং রোগীর জন্য মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। (f) কৃমিজনিত রোগ

কৃমি পরজীবী হিসেবে পোষকদেহে বাস করে। মানবদেহ অনেক প্রজাতির কৃমির পোষক। বিশেষ করে মানুষের অস্ত্রে গোলকৃমি, সুতাকৃমি ও ফিতাকৃমি পরজীবী হিসেবে বাস করে। কৃমির কারণে পেটে ব্যথা, দুর্বলবোধ, বদহজম, পেটে অস্বস্তিবোধ, বমি বমি ভাব, অনিদ্রা, খাওয়ায় অরুচি, রোগীর চেহারা ফ্যাকাশে হওয়া, রক্তাল্পতা দেখা দেওয়া, হাত-পা ফুলে যাওয়া, পেট বড় হয়ে ফুলে উঠা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। শিশুর জ্বর হলে অনেক সময় মলের সাথে এমনকি নাক-মুখ দিয়ে কৃমি বেরিয়ে আসে।

রোগীর মল পরীক্ষা করে পেটে কৃমি আছে কি না তা জানা যায়। মল পরীক্ষায় কৃমির ডিম পাওয়া গেলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কৃমিনাশক ঔষধ খেতে হয়।

কৃমি আক্রান্ত ব্যক্তি অথবা মাছির মাধ্যমে খাদ্যবস্তু দূষিত হয়। দূষিত খাদ্য কৃমি বিস্তারে সহায়তা করে। কাঁচা ফলমূল ধুয়ে খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা, খাবার আগে হাত ভালোভাবে ধোয়া, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা, খালি পায়ে না হাঁটা এবং অল্প সিদ্ধ শাকসবজি বা মাংস না খাওয়া ইত্যাদি সাবধানতা অবলম্বন করে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

(g) ডায়রিয়া (Diarrhoea)

যদি দিনে অন্তত তিনবার পাতলা পায়খানা হয়, তবে তার ডায়রিয়া হয়েছে বলে মনে করতে হবে। সব বয়সী মানুষের ডায়রিয়া হতে পারে, তবে সাধারণত শিশুরা এতে দ্রুত কাহিল হয়ে পড়ে। ডায়রিয়া হলে রোগীর দেহ থেকে পানি এবং লবণ বেরিয়ে যায়, দেহের পানি কমে যায়, রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে দেহে পানি এবং লবণের স্বল্পতা দেখা দেয়। এ সময় যথাযথ চিকিৎসা করা না হলে রোগী মারাও যেতে পারে।

ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হওয়া, বারবার বমি হওয়া, খুব পিপাসা লাগা, মুখ ও জিহ্বা শুকিয়ে যাওয়া, দেহের চামড়া কুঁচকে যাওয়া, চোখ বসে যাওয়া ইত্যাদি ডায়রিয়ার উপসর্গ। এ সময় রোগী খাবার বা পানীয় ঠিকমতো খেতে চায় না, শিশুর মাথার চাঁদি বা তালু বসে যায়। আস্তে আস্তে রোগী নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

দূষিত পানি পান করলে, বাসি-পচা, নোংরা খাবার খেলে, অপরিচ্ছন্ন থালা-বাসন ব্যবহার করলে, অপরিষ্কার হাতে খাবার খেলে এ রোগ বিস্তার লাভের আশঙ্কা বেশি থাকে।

ডায়রিয়া রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে খাবার স্যালাইন খাওয়ানো শুরু করতে হবে। আজকাল খাবার সালাইনের প্যাকেট বাজারে পাওয়া যায়, প্যাকেটের গায়ে স্যালাইন বানানোর নিয়ম লেখা থাকে। ঐ নিয়ম অনুযায়ী স্যালাইন বানাতে হয়। বিশেষ প্রয়োজনে বাড়িতেও স্যালাইন বানানো যায়। তোমরা ইতোপূর্বে বাড়িতে কীভাবে খাবার স্যালাইন তৈরি করা যায় তা জেনেছ।

সম্প্রতি শস্য স্যালাইন নামে আর একটি স্যালাইন উদ্ভাবিত হয়েছে। এক লিটার পানি, 50 গ্রাম চালের গুঁড়া, এক চিমটি লবণ মিশিয়ে বাড়িতে এ স্যালাইন তৈরি করা যায়। স্যালাইন ব্যবহারের সময় যে বিষয়গুলো মনে রাখা দরকার তা হলো: পাতলা পায়খানা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত রোগীকে স্যালাইন খাওয়াতে হবে, রোগীর বমি হলেও স্যালাইন খাওয়া বন্ধ করা যাবে না, শিশু রোগীকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। রোলীকে নিয়মিত অন্যান্য খাবারও খেতে হবে। ডায়রিয়া সেরে যাওয়ার পরও অন্তত এক সপ্তাহ রোগীকে বাড়তি খাবার দিতে হবে।

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া প্রভৃতি জীবাণু দ্বারা ডায়রিয়া হতে পারে। রোটা ভাইরাস, ডায়রিয়ার জন্য দায়ী জীবাণুগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিশ্বব্যাপী রোটা ভাইরাসজনিত মোট মৃত্যুর ৪৫ শতাংশ হয় হতদরিদ্র দেশগুলোতেই। উন্নত দেশগুলোতে এ রোগের বিস্তার আছে। তবে মৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

দলগত কাজ

কাজ: তোমরা দলবদ্ধ হয়ে শ্রেণিকক্ষে খাবার স্যালাইন তৈরি কর। খাবার স্যালাইন খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উদ্ভিদের খনিজ পুষ্টি কাকে বলে?

২. উদ্ভিদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় খনিজ পুষ্টি কয়টি?

৩. আদর্শ খাদ্যপিরামিড কী?

৪. রক্তশূন্যতার কারণ কী?

৫. রাতকানা রোগ কেন হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিত্রসহ দাঁতের গঠন বর্ণনা কর।

২. সুষম খাদ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট হিসেবে কাজ করে?

ক. দস্তা

খ. ক্লোরিন

গ. বোরন

ঘ. পটাশিয়াম

২. ক্লোরোসিস হয়-

i. নাইট্রোজেনের অভাবে

11. সালফারের ঘাটতিতে

iii. লৌহের অনুপস্থিতিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. i ও ii

ঘ. i, iieill

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

পাঁচ বৎসর বয়সী সানজানা স্কুলে তার বইয়ের সব লেখা বুঝতে পারে। তবে রাতের বেলা পড়তে বসলে সে বইয়ের লেখাগুলো ঠিকমতো দেখতে পায় না।

৩. সানজানার দেহে কোন ভিটামিনের অভাব রয়েছে?

ক. ভিটামিন 'এ'

খ. ভিটামিন 'বি'

গ. ভিটামিন 'সি'

ঘ. ভিটামিন 'ডি'

৪. সানজানার রোগটি প্রতিরোধে অধিক পরিমাণে খেতে হবে-

- যকৃৎ

ii. গাজর

iii. মলা মাছ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ড. রায়হান দিনের অধিকাংশ সময় গবেষণার কাজে গবেষণাগারে সময় কাটান। এতে তার ওজন বেড়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে তার ছোটভাই জহির দেশের জাতীয় যুব ফুটবল দলের একজন নিয়মিত খেলোয়াড়। সেজন্য তাকে প্রতিদিন অনেক সময় ধরে শারীরিক কসরত ও খেলাধুলা করতে হয়।

ক. কোন জাতীয় খাদ্য দেহে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে?

খ. উচ্চমানের আমিষ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. জহিরের খাদ্যতালিকায় কোন ধরনের খাবার অধিক থাকা দরকার? কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জহিরের খাদ্যতালিকার কোন ধরনের খাবার রায়হানের জন্য প্রযোজ্য নয়? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।

২. ইরফান আলী লক্ষ করলেন তার বাগানের গাছগুলোর মধ্যে খাসজাতীয় গাছের পাতা হলুদ হয়ে গেছে এবং ফুল গাছের পাতা, ফুল ও কুড়ি বারে যাচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানে ভিনি একজন উদ্যানতত্ত্ববিদের শরণাপন্ন হলেন। তিনি তাকে তার বাগানে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় কিছু উপাদান সরবরাহের পরামর্শ দিলেন।

ক. মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট কী?

খ. উদ্ভিদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. ইরফান আলীর বাগানের ঘাসজাতীয় উদ্ভিদের সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের উদ্যানতত্ত্ববিদের পরামর্শ মূল্যায়ন কর।

Read more