Summary

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ সম্পর্কে পণ্ডিতদের ভিন্ন মত আছে, যা শাসক ও ধর্মমতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রাচীন ও আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেন পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, যিনি ১৮৭৩ সালে "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ও উনিশ শতক নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর গবেষণা তিন ভাগে বিভক্ত:

- আদ্যকাল (প্রাক-চৈতন্য পর্ব)

- মধ্যকাল (চৈতন্যযুগ থেকে ভারতচন্দ্রের পূর্ব পর্যন্ত)

- ইদানীন্তন কাল (ভারতচন্দ্র থেকে তাঁর সমকালীন কবি সাহিত্যিকদের)

ড. দীনেশচন্দ্র সেন ১৮৯৬ সালে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যকে কয়েকটি যুগে বিভক্ত করেন:

- হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ (৮০০-১২০০ সাল)

- গৌড়ীয় যুগ (শ্রীচৈতন্য পূর্ব যুগ)

- শ্রীচৈতন্য সাহিত্য (নবদ্বীপের প্রথম যুগ)

- সংস্কার যুগ

- কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ (নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ)

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ করেছেন:

- প্রাচীন বা মুসলমানপূর্ব যুগ (৯৫০-১২০০ সাল)

- তুর্কি বিজয়ের যুগ (১২০০-১৩০০)

- আদি মধ্যযুগ (১৩০০-১৫০০)

- অন্ত্য মধ্যযুগ (১৫০০-১৮০০)

- চৈতন্য যুগ (১৫০০-১৭০০)

- নবাবি আমল (১৭০০-১৮০০)

- আধুনিক বা ইংরেজি যুগ (১৮০০ সাল থেকে)

ড. দীনেশচন্দ্র সেনের গবেষণায় তথ্যের অভাব ও গবেষণার অপূর্ণতা ছিল, যার কারণে তাঁর যুগবিভাগের সঠিকতা প্রশ্নবিদ্ধ।

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ সম্পর্কে পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের শাসক ও ধর্মমতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কেউ কেউ যুগবিভাগ করেছেন। বলে এই মতানৈক্য প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রাচীন ও আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস রচনার গৌরব পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের প্রাপ্য। ১৮৭৩ সালে তিনি "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ও উনিশ শতকের সাহিত্য সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা করেন। তাঁর ইতিহাস তিনটি অংশে বিভক্ত হয়েছিল :

১. আদ্যকাল অর্থাৎ প্রাক-চৈতন্য পর্ব। এই অংশে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসের আলোচনা আছে,

২. মধ্যকাল অর্থাৎ চৈতন্যযুগ থেকে ভারতচন্দ্রের পূর্ব পর্যন্ত,

৩. ইদানীন্তন কাল – ভারতচন্দ্র থেকে রামগতি ন্যায়রত্নের সমকালীন কবি সাহিত্যিকদের বিবরণ রয়েছে।

১৮৯৬ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে ড. দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত ইতিহাস তুলে ধরেন এবং সেখানে বিভিন্ন সাহিত্যসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বাংলা সাহিত্যকে কয়েকটি যুগে বিভক্ত করেন।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন যুগবিভাগ করেছেন এ ভাবে :

ক. হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ (৮০০ থেকে ১২০০ সাল), খ. গৌড়ীয় যুগ বা শ্রীচৈতন্য পূর্ব যুগ,

গ. শ্রীচৈতন্য সাহিত্য বা নবদ্বীপের প্রথম যুগ,

ঘ. সংস্কার যুগ এবং ঙ. কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ অথবা নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ।

ড. দীনেশচন্দ্র সেনের সামনে তথ্যের অভাব ও গবেষণার অপূর্ণতা বিদ্যমান ছিল। বলে তিনি যুগ লক্ষণ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেন নি। প্রাচীন যুগকে তিনি যে অর্থে হিন্দু-বৌদ্ধযুগ বলে চিহ্নিত করেছেন তা একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ দিয়ে প্রমাণিত হয়। না। কোন সঠিক সূত্র প্রয়োগে তিনি যুগবিভাগ করেন নি; কোথাও ধর্ম, কোথাও শাসক তাঁর যুগবিভাগে আদর্শ হয়েছে বলে তা সুষ্ঠু হতে পারে নি ।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের যে যুগবিভাগ করেছেন তা হল : ক. প্রাচীন বা মুসলমানপূর্ব যুগ (৯৫০-১২০০ সাল),

খ. তুর্কি বিজয়ের যুগ (১২০০-১৩০০),

গ. আদি মধ্যযুগ বা প্রাকচৈতন্য যুগ (১৩০০-১৫০০),

ঘ. অন্ত্য মধ্যযুগ (১৫০০-১৮০০), চৈতন্য যুগ বা বৈষ্ণবসাহিত্য যুগ (১৫০০- ১৭০০) ও নবাবি আমল (১৭০০-১৮০০) এবং

ড. আধুনিক বা ইংরেজি যুগ (১৮০০ সাল থেকে)।

# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

রাম

রাবণ

শিব

বিষ্ণু

বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক ইতিহাসকে তিন যুগে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রথম যুগের নাম প্রাচীন যুগ। তবে কেউ কেউ আরও কয়টি নামে এ যুগকে অভিহিত করেছেন। সে নামগুলো হল : আদ্যকাল, গীতিকবিতার যুগ, হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ, আদি যুগ, প্রাক-তুর্কি যুগ, গৌড় যুগ ইত্যাদি। তবে প্রাচীন যুগ নামটির ব্যবহার ব্যাপক ও যথার্থ যুক্তিসঙ্গত ।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন চর্যাপদ। চর্যাপদের প্রায় সমসাময়িক কালে বাংলাদেশে যে সব সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলো প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রত্যক্ষ উপকরণ নয়। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত চর্যাপদগুলো সম্পর্কে ১৯০৭ সালের আগে কোন তথ্যই জানা ছিল। না। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত Sanskrit Buddhist Literature in Nepal গ্রন্থে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম নেপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন

বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে প্রাচীন ও নব্য প্রস্তরযুগ এবং তাম্রযুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে বলে ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করেছেন। এ সকল যুগে বাংলার পার্বত্য সীমান্ত অঞ্চলেই মানুষ বাস করত এবং ক্রমে তারা অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে।

বর্তমান বাঙালি জনগোষ্ঠী বহুকাল ধরে নানা জাতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এর মূল কাঠামো সৃষ্টির কাল প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মুসলমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীকে দু ভাগে ভাগ করা যায় : ক. প্রাক-আর্য বা অনার্য নরগোষ্ঠী এবং খ. আর্য নরগোষ্ঠী। এদেশে আর্যদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত অনার্যদেরই বসতি ছিল । এই প্রাক-আর্য নরগোষ্ঠী বাঙালি জীবনের মেরুদণ্ড। আর্যদের আগমনে সে জীবন উৎকর্ষমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

বৈদিক যুগে আর্যদের সঙ্গে বাংলাদেশবাসীর কোন সম্পর্ক ছিল না। বৈদিক গ্রন্থাদিতে বাংলার নরনারীকে অনার্য ও অসভ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলার আদিম অধিবাসী আর্যজাতি থেকে উদ্ভূত হয় নি। আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী মূলত নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনীয়—এই চার শাখায় বিভক্ত ছিল ।

নিগ্রোদের মত দেহগঠনযুক্ত এক আদিম জাতির এ দেশে বসবাসের কথা অনুমান করা হয়। কালের পরিবর্তনে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এখন বিলুপ্ত। অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে বলে গবেষকগণের ধারণা। কেউ কেউ তাদের 'নিষাদ জাতি' বলেন। প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্বে ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে বাংলায় প্রবেশ করে অস্ট্রিক জাতি নেগ্রিটোদের উৎখাত করে । এরাই কোল ভীল সাঁওতাল মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতির পূর্বপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত। বাঙালির রক্তে এদের প্রভাব আছে। বাংলা ভাষার শব্দে ও বাঙালি জীবনের সংস্কৃতিতে এরা প্রভাব বিস্তার করেছে। অস্ট্রিক জাতির সমকালে বা কিছু পরে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে দ্রাবিড় জাতি এদেশে আসে এবং সভ্যতায় উন্নততর বলে তারা অস্ট্রিক জাতিকে গ্রাস করে। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণেই সৃষ্টি হয়েছে আর্যপূর্ব বাঙালি জনগোষ্ঠী। এদের রক্তধারা বর্তমান বাঙালি জাতির মধ্যে প্রবহমান।

# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

বাংলাদেশের অধিবাসীরা প্রথম থেকেই বাংলা ভাষায় কথা বলত না। বাংলা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম ভাষা হিসেবে বিবর্তিত হয়েছে। তাই প্রাক- আর্য যুগের অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে তা সংশ্লিষ্ট নয়। তবে সেসব ভাষার শব্দসম্ভার রয়েছে বাংলা ভাষায়। অনার্যদের তাড়িয়ে আর্যরা এ দেশে বসবাস শুরু করলে তাদেরই আর্যভাষা বিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে।

বাঙালি জাতি যেমন সঙ্কর জনসমষ্টি, বাংলা ভাষাও তেমনি সঙ্কর ভাষা। বর্তমান বাংলা ভাষা প্রচলনের আগে গৌড় ও পুণ্ড্রের লোকেরা অসুর ভাষাভাষী ছিল বলে অষ্টম শতকে রচিত 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। এই অসুর ভাষাভাষী লোকেরা ছিল সমগ্র প্রাচীন বঙ্গের লোক। অসুর ভাষাই অস্ট্রিক বুলি । ড. মুহম্মদ এনামুল হক মন্তব্য করেছেন, ‘বর্তমান বাংলা ভাষা প্রচলিত হইবার পূর্বে আমাদের দেশে যে এই অসুর ভাষা বা অস্ট্রিক বুলি প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।' অস্ট্রিক বুলির কিছু শব্দ ও বাকরীতি এখনও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেছেন, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর আগে এই মূল ভাষার অস্তিত্ব ছিল । আনুমানিক আড়াই হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে মূল ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেসব প্রাচীন শাখার সৃষ্টি হয়, তার অন্যতম হল আর্য শাখা। এ থেকেই ভারতীয় আর্য ভাষার সৃষ্টি। এর কাল ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। ভারতীয় আর্য ভাষার তিনটি স্তর :

ক. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক-সংস্কৃত), খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ

শতাব্দী পর্যন্ত। খ. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা (পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ), খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় দশম শতক পর্যন্ত ।

গ. নব্য ভারতীয় আর্যভাষা (বাংলা, হিন্দি, মারাঠি, আসামি ইত্যাদি) খ্রিস্টীয় দশম

শতক থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ।

ভারতীয় আর্যভাষার এই স্তরবিভাগ থেকে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্তরে বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। জনতার প্রভাবে এ ভাষা পরিবর্তিত হয়ে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্তরে আসে। প্রথম পর্যায়ে পালি এবং পরে প্রাকৃত ভাষা নামে তা চিহ্নিত হয়। অঞ্চলভেদে প্রাকৃত ভাষা কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যায়। এর একটি ছিল মাগধি প্রাকৃত। এ ভাষার প্রাচ্যতর রূপ গৌড়ী প্রাকৃত । তা থেকে গৌড়ী অপভ্রংশের মাধ্যমে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। এই পর্যায়ের অন্যান্য ভাষা হল মৈথিলি, মাগধি, ভোজপুরিয়া, আসামি ও উড়িয়া। বাংলা ভাষার জন্মকাল কেউ কেউ দশম শতক বলে নির্ণয় করেছেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী। কম পক্ষে হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষা উৎপত্তির পর থেকে নানা পর্যায়ে পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে আদি মধ্য ও আধুনিক—এই তিন যুগের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়। আদি বা প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার কাল দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময়ের প্রধান নিদর্শন চর্যাপদ। এর ভাষা থেকে তখন পর্যন্ত তার পূর্ববর্তী অপভ্রংশের প্রভাব দূর হয়ে যায় নি, এমন কি প্রাকৃতের প্রভাবও তাতে বর্তমান ছিল। তবে এখানেই বাংলা ভাষা তার স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

বাংলা লিপি ব্রাহ্মী লিপি থেকে উৎপন্ন। শুধু বাংলা নয় সকল ভারতীয় লিপিই এই ব্রাহ্মী লিপি থেকে জন্মলাভ করেছে। ব্রাহ্মী লিপি ভারতের মৌলিক লিপি। সিংহলি, ব্রহ্মী, শ্যামী, যবদ্বীপী ও তিব্বতি লিপির উৎসও ব্রাহ্মী লিপি। সম্রাট অশোকের অনুশাসন সুগঠিত ব্রাহ্মী লিপিতেই উৎকীর্ণ। ব্রাহ্মী লিপির সমসাময়িক কালে উত্তর- পশ্চিম ভারতে খরোষ্ঠী লিপির প্রচলন ছিল। পরে ব্রাহ্মী লিপি সে স্থান অধিকার করে।

অষ্টম শতাব্দীতে ব্রাহ্মী লিপি থেকে পশ্চিমা লিপি, মধ্যভারতীয় লিপি ও পূর্বী লিপি—এই তিনটি শাখার সৃষ্টি হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভব হয়েছে মধ্যভারতীয় ও পূর্বী লিপির এবং দক্ষিণী ব্রাহ্মী লিপি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমের নাগরী লিপির উদ্ভব হয়েছে। পূর্বী লিপি থেকেই বাংলার জন্ম। নাগরী লিপি বাংলা অক্ষরের চেয়ে পুরানো নয়। উত্তর-পশ্চিমা লিপি ষষ্ঠ শতক থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লিপিকে স্থানচ্যুত করে। তবে সপ্তম শতকে উত্তর-পূর্ব ভারতে পূর্বী লিপি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। নাগরী লিপি পূর্বভারতে কিছুকাল প্রাধান্য বজায় রেখেছিল, কিন্তু পূর্ব-ভারতে পূর্বী লিপি অক্ষত থাকে এবং একাদশ-দ্বাদশ শতকের মধ্যেই এই পূর্বী লিপি থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব হয়েছে।

সেন যুগে বাংলা লিপির গঠনকার্য শুরু হলেও পাঠান যুগে তার মোটামুটি আকার লাভ করে। ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ে হাতে লেখা হয়েছে বলে বাংলা লিপি নানা পরিবর্তনের মাধ্যमে হয়েছে। ছাপাখানার প্রভাবে পরবর্তীকালে বাংলা লিপির তেমন কোন পরিবর্তন ঘটে। নি। উড়িয়া, মৈথিলি ও আসামি লিপির ওপর বাংলা লিপির প্রভাব বিদ্যমান। আমি ও বাংলা অক্ষরের মধ্যে গুটিকয়েক অক্ষর ছাড়া কোন পার্থক্য নেই। বাংলা জনগোষ্ঠী বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হলেও, বাংলা লিপির কোন ব্যবধান সৃষ্টি হয় নি ।

শব্দসম্ভার

বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় :

১. তৎসম, ২. অর্ধতৎসম, ৩, তদ্ভব, ৪. দেশি ও ৫. বিদেশি শব্দ।

১. তৎসম শব্দ : যেসব শব্দ পরিবর্তন ছাড়াই সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে। সেগুলো তৎসম শব্দ। যেমন: চন্দ্র, সূর্য, হস্ত, পদ ইত্যাদি। ২. অর্ধতৎসম শব্দ : যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে কিছুটা বিকৃত হয়ে বাংলায় এসেছে

সেগুলো অর্ধতৎসম শব্দ। যেমন : গিন্নি, পিরীত, অঘ্রান, গেরাম ইত্যাদি । ৩. তদ্ভব শব্দ : যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে সেগুলো তদ্ভব শব্দ। যেমন : হাত, পা, ছাতা, পাখা ইত্যাদি ।

৪. দেশি শব্দ : যেসব শব্দ এদেশের আদিম অধিবাসী অনার্যদের ভাষা থেকে

বাংলায় এসেছে সেগুলো দেশি শব্দ। যেমন : ঢেঁকি, ডোঙা, খড়, চুলা ইত্যাদি। ৫. বিদেশি শব্দ : যেসব শব্দ বিদেশি ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে সেগুলো বিদেশি শব্দ। যেমন : কলম, চেয়ার, চিনি, বেগম ইত্যাদি।

বাংলা বর্ণমালা গড়ে উঠেছে এগারটি স্বরবর্ণ এবং ঊনচল্লিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে। সাকুল্যে এই পঞ্চাশটি বর্ণের সাহায্যে সৃষ্টি হয়েছে সোয়া লক্ষের মত শব্দের—যার পঞ্চাশ হাজার তৎসম শব্দ, আড়াই হাজার আরবি-ফারসি, শ চারেক তুর্কি, হাজার খানেক ইংরেজি, দেড় শ পর্তুগিজ-ফরাসি, আর কিছু শব্দ বিদেশি, বাদবাকি শব্দ তত্ত্বৰ ও দেশি ।

উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় বলা যায়, 'বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ় বরেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়; অন্তরের ভাগও ছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজের মিলও ছিল না। তবু এর মধ্যে এক ঐক্যের ধারা চলে এসেছে সে ভাষার ঐক্য নিয়ে। আমাদের যে বাঙালি বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে, আমরা বাংলা বলে থাকি।'

প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ। এর ভাষা ও বিষয়বস্তু দুর্বোধ্য এবং এর কবিরা ছিলেন বৌদ্ধ সাধক। এতে বিধৃত হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের তত্ত্বকথা। এ সময়ের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো গোষ্ঠী কেন্দ্রিকতা ও ধর্মনির্ভরতা। ধর্মের বিষয়টি সমাজজীবনের চিন্তাভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, তাই সাহিত্যে ধর্মের কথা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

প্রাচীন যুগের সময়কাল- | |

| ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর মতে | ৬৫০-১২০০ খ্রি. |

| ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর মতে | ৯৫০-১২০০ খ্রি. |

| ড. সুকুমার সেনের মতে | ৯০০-১৩৫০ খ্রি. |

চর্যাপদ: বাংলা ভাষার প্রথম কাব্য/কবিতা সংকলন চর্যাপদ। এটি বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের একমাত্র লিখিত নিদর্শন। ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থাগার হতে ১৯০৭ সালে 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' নামক পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। চর্যাপদের সাথে 'ডাকার্ণব' ও 'দোহাকোষ' নামে আরও দুটি বই নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থাগার হতে আবিষ্কৃত হয়। ১৯১৬ সালে সবগুলো বই একসাথে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে প্রকাশ করেন।

বাংলার পাল বংশের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মালম্বী। তাদের আমলে চর্যাগীতিগুলোর বিকাশ ঘটেছিল। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে পদগুলো রচিত। পাল বংশের পরে আসে সেন বংশ। সেন বংশ হিন্দুধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যসংস্কার রাজধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে। ফলে বৌদ্ধ সিদ্ধচার্যেরা এদেশ হতে বিতাড়িত হয় এবং নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বাংলাদেশের বাহিরে নেপালে পাওয়া গেছে।

চর্যাপদের শব্দগুলো অপরিচিত, শব্দ ব্যবহারের রীতি বর্তমানের রীতি থেকে ভিন্ন --এর কবিতাগুলো পড়ে বুঝতে কষ্ট হয়। এজন্য চর্যাপদের ভাষাকে 'সন্ধ্যা ভাষা'ও বলে। চর্যাপদের কবিতাগুলো গাওয়া হত। তাই এগুলো একইসাথে গান ও কবিতা।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তার 'বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ' (Origin and Development of Bengali language) নামক গ্রন্থে ধ্বনি তত্ত্ব ব্যাকরণ ও ছন্দ বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, পদসংকলনটি আদি বাংলা ভাষায় রচিত। কেউ কেউ একে মৈথিলি, উড়িয়া বা আসামি ভাষা বলে দাবি করেন। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, সেকালের বাংলা, উড়িয়া বা আসামি ভাষার পার্থক্য ছিল সামান্যই। উল্লেখ্য যে, চর্যাপদ উড়িষ্যা, বিহার, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের নিজ নিজ ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসাবে বিবেচিত।

এতে মোট ৫১ টি পদ'রয়েছে। কয়েক পাতা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সর্বমোট সাড়ে ৪৬টি পদ পাওয়া গেছে। ২৩ নং পদটি খণ্ডিত আকারে উদ্ধার করা হয়েছে অর্থাৎ এর শেষাংশ পাওয়া যায়নি। ২৪, ২৫ ও ৪৮ নং পদগুলো পাওয়া যায়নি। চর্যাপদের মোট পদকর্তা ২৪। অনেকের মতে, আদি চর্যাকার লুইপা। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে প্রাচীনতম চর্যাকার শবরপা এবং আধুনিকতম সরহ বা ভুসুকু। কাহ্নপা সর্বাধিক ১৩ টি পদ রচনা করেন।

চর্যাপদের কবি / পদকর্তা- | |

| ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর মতে | ২৩ জন |

| ড. সুকুমার সেনের মতে | ২৪ জন |

পদকর্তা: লুই, শবর, ককুরী, বিরুআ, গুণ্ডারী, চাটিল, ভুসুকু, কাহ্ন, কামলি, ডোম্বী, শান্তি, মহিত্তা, বীণা, সরহ, আজদেব, ঢেণ্টণ, দারিক, ভাদে, তাড়ক, কঙ্কণ, জঅনন্দি, ধাম, তন্ত্রী ও লাড়ীডোম্বী। পদকর্তাদের নামের শেষে সম্মানসূচক 'পা' যোগ করা হয়। যেমন: লুই থেকে লুইপা, শবর থেকে শবরপা।

কাহ্ন : ১৩ টি পদ রচনা করেন।

ভুসুকু : ৮ টি পদ রচনা করেন।

সরহ : ৪ টি পদ রচনা করেন।

লুই, শান্তি ও শবরী: ২ টি করে পদ রচনা করেন।

বাকিরা : ১ টি করে পদ রচনা করেন।

লাড়ীডোম্বী : কোন পদ পাওয়া যায়নি।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'Buddhist Mystic Songs' গ্রন্থের মতে, পদ সংখ্যা ৫০টি এবং প্রাপ্ত পদ সাড়ে ছেচল্লিশটি।

ড. সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের মতে, পদ সংখ্যা ৫১টি।

চর্যাপদের যে পদ পদ পাওয়া যায়নিঃ

২৩ নং অর্ধেক, ২৪, ২৫ ও ৪৮ নং পদ।

যেসব পদ পাওয়া যায়নি সেগুলোর রচয়িতাঃ

২৩- ভুসুকুপা, ২৪- কাহ্নপা, ২৫- তান্তীপা, ৪৮- কুকুরীপা।

চর্যাপদের প্রথম পদের রচয়িতাঃ

লুইপা। তিনি ২টি পদ রচনা করেন। যথা: ১, ২৯। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, তিনি রাঢ় অঞ্চলের বাঙালি কবি হিসেবে পরিচিত। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, তিনি শবরপার শিষ্য ছিলেন। লুইপাকে আদি চর্যাকার হিসেবে ধরে নেয়া হয়।

চর্যাপদের প্রথম পদটিঃ

কাআ (শরীর) তরুবর পঞ্চ বি ডাল।

চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥

দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।

লুই ভণই (বলে) গুরু পুচ্ছিঅ জাণ ॥

সঅল সহিঅ কাহি করিঅই।

সুখ দুখেতে নিচিত মরিঅই ॥

এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।

সুনুপথ ভিতি লেহু রে পাস ॥

ভণই লুই আমহে ঝাণে দিঠা।

ধমণ চমণ বেণি পিত্তি বইঠা ॥

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষা বা আলো-আঁধারির ভাষা।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, এর ভাষার নাম 'বঙ্গকামরূপী'। এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

চর্যাপদের অনুবাদক | ||

ভাষা | অনুবাদক | অনূদিত নাম |

| তিব্বতি | কীর্তিচন্দ্র | - |

| হিন্দি | রাহুল সাংকৃত্যায়ন | দোহাকোষ (১৯৫৭) |

| ইংরেজি | হাসনা জসীমউদ্দীন মওদুদ | মিস্টিক পোয়েট্রি অব বাংলাদেশ (২০১৭) |

| সংস্কৃত | প্রবোধচন্দ্র বাগচী | - |

# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১২০০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত সময় মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত। এর মধ্যে ১২০০ থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত দেড় শ বছরকে কেউ কেউ অন্ধকার যুগ বা তামস যুগ বলে অভিহিত করেছেন। বাংলাদেশে তুর্কি বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমান শাসনামলের সূত্রপাতের পরিপ্রেক্ষিতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয় নি অনুমান করে এ রকম সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি বাংলার সেন বংশের শাসক অশীতিপর বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নদীয়া বিনা বাধায় জয় করে এদেশে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত করেন। ১৩৪২ সালে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ গৌড়ের সিংহাসন দখল করে দিল্লির শাসনমুক্ত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর পুত্র সেকান্দর শাহের আমলে বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হয়। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন

# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আনুমানিক ১২০০ সাল থেকে চৌদ্দ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কাল সৃজনহীন ঊষরতায় আচ্ছন্ন বলে মনে হয় ।

বলা হয়ে থাকে, ক্ষমতালোভী বিদেশাগত মুসলমান আক্রমণকারীরা বিবেচনাহীন সংগ্রাম শাসন আর শোষণের মাধ্যমে দেশে এক অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল। চারুজ্ঞান বিবর্জিত জঙ্গীবাদী বস্তুবাদী শাসকদের অত্যাচারে সাহিত্য সৃষ্টি করার মত সুকুমার বৃত্তির চর্চা অসম্ভব হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংঘর্ষের ফলে বাঙালির বহির্জীবনে ও অন্তর্জীবনে ভীতি বিহ্বলতার সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলমান শাসনের সূত্রপাত এদেশের জন্য কোন কল্যাণ বহন করে এনেছিল কিনা তা সর্বাগ্রে পর্যালোচনা করে বিতর্কের অবতারণা করা উচিত ছিল।

প্রকৃত পক্ষে বাংলা সাহিত্যবর্জিত তথাকথিত অন্ধকার যুগের জন্য তুর্কিবিজয় ও তার ধ্বংসলীলাকে দায়ী করা বিভ্রান্তিকর। এ সময়ের যে সব সাহিত্য নিদর্শন মিলেছে এবং এ সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার যে সব তথ্য লাভ করা গেছে তাতে অন্ধকার যুগের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। অন্ধকার যুগের দেড় শ বছর মুসলমান শাসকেরা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছেন এ কথা সত্য নয়। ইলিয়াস শাহি আমলের পূর্ব পর্যন্ত খিলজি বলবন ও মামলুক বংশের যে পঁচিশ জন শাসক বাংলাদেশ শাসন করেছিলেন তাঁদের কারও কারও রাজত্বে সাকুল্যে পনের-বিশ বৎসর মাত্র দেশে অশান্তি ছিল, অন্যদের বেলায় শান্ত পরিবেশ বিদ্যমান ছিল বলে ইতিহাস সমর্থন করে। তৎকালীন যুদ্ধবিগ্রহ দিল্লির শাসকের বিরুদ্ধে অথবা অন্তর্বিরোধে ঘটেছে বলে তা ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে নি। ফলে তাতে জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার কোনও কারণ ঘটে নি। বরং এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামি শিক্ষাদীক্ষা, ধর্মকর্ম, আচারব্যবহার, আহারবিহার প্রভৃতির প্রবর্তনের মাধ্যমে দেশবাসীর মধ্যে ইসলামি পরিবেশ গড়ে উঠছিল ।

# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সর্বজনস্বীকৃত খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত মধ্যযুগের প্রথম কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এটির রচয়িতা মধ্যযুগের আদি বা প্রথম কবি বড়ু চণ্ডীদাস। হাতে লেখা পুঁথিখানির প্রথমে দুটি পাতা, মাঝখানে কয়েকটি পাতা ও শেষের পাতাটি নেই। পুঁথিখানিতে গ্রন্থের নাম, রচনাকাল ও পুঁথি-নকলের দিনক্ষণ কিছুই উল্লেখ নেই। এজন্য কবির পরিচয়, গ্রন্থনাম ও রচনাকাল অংশ পাওয়া যায়নি। তবে পুঁথির সাথে একটি চিরকূট পাওয়া গিয়েছে, তাতে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্ব' বলে একটা কথা লিখিত আছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটি রাখেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

১৯০৯ সালে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাকিল্যা (কালিয়া) গ্রামের শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশীয় দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণের বাড়ির গোয়ালঘরের মাচার ওপর থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং পুঁথিশালার অধ্যক্ষ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এটি উদ্ধার করেন। বসন্তরঞ্জন রায়ের উপাধি- 'বিদ্বদ্বল্লভ'।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচনাকাল- | |

| ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহরর মতে | ১৪০০ সালে |

| গোপাল হালদারের মতে | ১৪৫০-১৫০০ সালের মধ্যে |

বসন্তরঞ্জন রায় ১৯১৬ সালে (১৩২৩ ব.) 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে এটি প্রকাশ করেন। বর্তমানে এটি ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্ল রায় (কলকাতা) রোডের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় সংরক্ষিত আছে। এ কাব্যের মুখবন্ধ লেখেন রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এবং লিপিকাল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে খণ্ড ও চরিত্রঃ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ১৩ টি খণ্ড। যথা: ১. জন্ম খণ্ড, ২. তাম্বুল খণ্ড, ৩. দান খণ্ড, ৪. নৌকা খণ্ড, ৫. ভার খণ্ড, ৬. ছত্র খণ্ড ৭. বৃন্দাবন খণ্ড, ৮. কালিয়দমন খণ্ড, ৯. যমুনা খণ্ড, ১০. হার খণ্ড, ১১. বাণ খণ্ড, ১২. বংশী খণ্ড, ১৩. বিরহ খণ্ড।

চরিত্র: রাধা (জীবাত্মা বা প্রাণিকুল), কৃষ্ণ (পরমাত্মা বা ঈশ্বর) ও বড়ায়ি (রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতি)।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের অপর নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটি রাখেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের কাহিনি সংক্ষেপেঃ

জন্ম খণ্ড: কৃষ্ণ ও রাধা উভয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছায় মর্ত্যে মানবরূপে জন্ম নিয়েছে। কৃষ্ণ পাপী কংস রাজাকে বধ করার জন্য দেবকী ও বাসুদেবের সন্তান হিসেবে জন্ম নেয়। জন্মের পরেই বাসুদেব গোপনে কৃষ্ণকে অনেক দুরে বৃন্দাবনে জনৈক নন্দ গোপের কাছে রেখে আসে। সেখানেই দৈব ইচ্ছায় রাধা আরেক গোপ সাগর গোয়ালার স্ত্রী পদ্মার গর্ভে জন্ম নেয়। দৈব নির্দেশেই বালিকা বয়সে নপুংসক আইহন বা আয়ান গোপের সঙ্গে রাধার বিয়ে হয়। আয়ান গোচারণ করতে গেলে রাধাকে বৃদ্ধা পিসি বড়ায়ির তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

তাম্বুল খণ্ড: অন্য গোপ বালিকাদের সাথে রাধা মথুরাতে দই- দুধ বিক্রি করতে যায়। বড়ায়িও যায় তার সাথে। বৃদ্ধা বড়ায়ি পথে রাধাকে হারিয়ে ফেলে এবং রাধার রূপের বর্ণনা দিয়ে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করে, এমন রূপসীকে দেখেছে কিনা? রাধার রূপের বর্ণনা শুনে কৃষ্ণ পূর্বরাগ অনুভব করে। সে বড়ায়িকে বুঝিয়ে রাধার জন্য পান ও ফুলের উপহারসহ প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু বিবাহিতা রাধা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

দান খণ্ড: কৃষ্ণ দই-দুধ বিক্রির জন্য মথুরাগামী রাধা ও গোপীদের পথ রোধ করে। তার দাবী নদীর ঘাটে পারাপার-দান বা শুল্ক দিতে হবে, অন্যথায় রাধার সঙ্গে মিলিত হতে দিতে হবে। রাধা কোনভাবেই এ প্রস্তাবে রাজি হয় না। এদিকে তার হাতে কড়িও নেই। রাধা নিজের রূপ কমাবার জন্য চুল কেটে ফেলতে চাইলো; কৃষ্ণের হাত থেকে বাচাঁর জন্য বনে দৌড় দিল। কৃষ্ণ পিছু ছাড়বার পাত্র নয়। অবশেষে কৃষ্ণের ইচ্ছায় কর্ম হয়।

নৌকা খণ্ড: পরবর্তীতে রাধা কৃষ্ণকে এড়িয়ে চলে। কৃষ্ণ নদীর মাঝির ছদ্মবেশ ধারণ করে। একজন পার করা যায় এমন একটি নৌকাতে রাধাকে তুলে সে মাঝ নদীতে নৌকা ডুবিয়ে দেয় এবং রাধার সঙ্গ লাভ করে। নদীতীর উঠে লোকলজ্জার ভয়ে রাধা সখীদের বলে যে, নৌকা ডুবে গিয়েছে, কৃষ্ণ তার জীবন বাঁচিয়েছে, কৃষ্ণ না থাকলে সে ডুবে মারা যেত।

ভার খণ্ড: শরৎকালে শুকনো পথঘাট, তাই হেঁটেই মথুরাতে গিয়ে দুধ-দই বিক্রি করা যায়। কিন্তু রাধা আর বাড়ির বাইরে আসে না। আগের ঘটনাগুলো সে শাশুড়ি বা স্বামীকেও ভয়ে ও লজ্জায় খুলে বলেনি। রাধা অদর্শনে কৃষ্ণ কাতর। সে বড়ায়িকে দিয়ে রাধার শাশুড়িকে বোঝায়, ঘরে বসে থেকে কি হবে, রাধা দই-দুধ বেঁচে কটি পয়সা তো আনতে পারে। শাশুড়ির নির্দেশে রাধা বাইরে বের হয়। কিন্ত প্রচণ্ড রোদে কোমল শরীরে দুধ-দই বহন করতে গিয়ে রাধা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এসময় কৃষ্ণ ছদ্মবেশে মজুরি করতে আসে। পরে ভার বহন অর্থাৎ মজুরির বদলে রাধার আলিঙ্গন কামনা করে। রাধা এই চতুরতা বুঝতে পারে। সে কাজ আদায়ের লক্ষ্যে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। তাই কৃষ্ণ আশায় আশায় রাধার পিছু পিছু ভার নিয়ে মথুরা পর্যন্ত আসে।

ছত্র খণ্ড: দুধ-দই বেচে মথুরা থেকে এবার ফেরার পালা। কৃষ্ণ তার প্রাপ্য আলিঙ্গন চাইছে। রাধা চালাকি করে বলে, 'এখনো প্রচণ্ড রোদ। তুমি আমাদের মাথায় ছাতা ধরে বৃন্দাবন পর্যন্ত চলো। পরে দেখা যাবে।' কৃষ্ণ ছাতা ধরতে লজ্জা ও অপমান বোধ করছিল। তবু আশা নিয়েই কৃষ্ণ ছাতা ধরেই চলল। কিন্তু তার আশা পূর্ণ করেনি রাধা।

বৃন্দাবন খণ্ড: রাধার বিরুদ্ধ আচরণ কৃষ্ণের ভাবান্তর ঘটায়। সে অন্য পথ অবলম্বন করে। কৃষ্ণ কটু বাক্য না বলে, দান বা শুল্ক আদায়ের নামে বিড়ম্বনা না করে, বরং বৃন্দাবনকে অপূর্ব শোভায় সাজিয়ে তুলে। রাধা ও গোপীরা সেই শোভা দর্শন করে কৃষ্ণের উপর রাগ ভুলে যায়। কৃষ্ণ সব গোপীকে দেখা দেয়। পরে রাধার সঙ্গে তার দর্শন ও মিলন হয়।

কালিয়দমন খণ্ড: বৃন্দাবনের উপর দিয়ে যমুনা নদী প্রবাহিত। এ যমুনায় কালিয়নাগ বাস করে। কালিয়নাগের বিষে যমুনার জল বিষাক্ত। কৃষ্ণ কালিয়নাগকে তাড়াতে নদীর জলে ঝাঁপ দেয়। দৈব ইচ্ছায় ও কৃষ্ণের বীরত্বে কালিয়নাগ পরাস্ত হয় এবং দক্ষিণ সাগরে বসবাস করতে যায়। কালিয়নাগের সঙ্গে কৃষ্ণ যখন জলযুদ্ধে লিপ্ত তখন রাধার বিশেষ ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়।

যমুনা খণ্ড: রাধা ও গোপীরা যমুনাতে জল আনতে যায়। কৃষ্ণ যমুনার জলে নেমে হঠাৎ ডুব দিয়ে আর ওঠে না। সবাই মনে করে কৃষ্ণ ডুবে গেছে। কিন্তু কৃষ্ণ লুকিয়ে কদম গাছে বসে থাকে। রাধা ও সখিরা জলে নেমে কৃষ্ণকে খুঁজতে থাকে। কৃষ্ণ নদীতীরে রাধার খুলে রাখা হার চুরি করে আবার গাছে গিয়ে বসে।

হার খণ্ড: রাধা কৃষ্ণের চালাকি বুঝতে পারে। হার না পেয়ে রাধা কৃষ্ণের পালিতা মা যশোদার কাছে নালিশ করে। কৃষ্ণও মিথ্যে বলে মাকে। কৃষ্ণ বলে, 'আমি হার চুরি করব কেন, রাধাতো পাড়ার সম্পর্কে আমার মামি।' বড়ায়ি সব বুঝতে পারে এবং রাধার স্বামী আয়ান হার হারানোতে যাতে রাগান্বিত না হয় সেজন্য বলে যে, 'বনের কাঁঠায় রাধার গজমতির হার ছিন্ন হয়ে হারিয়ে গেছে।'

বাণ খণ্ড: কৃষ্ণ রাধার উপর ক্রুদ্ধ হয় মায়ের কাছে নালিশ করার জন্য। রাধাও কৃষ্ণের প্রতি প্রসন্ন নয়। বড়ায়ি বুদ্ধি দিলো, কৃষ্ণ যেন শক্তির পথ পরিহার করে মদনবাণ প্রেমে রাধাকে বশীভূত করে। সে মতো কৃষ্ণ পুষ্পধনু নিয়ে কদমতলায় বসে। রাধা কৃষ্ণের প্রেমবাণে মূর্ছিত ও পতিত হয়। এরপর কৃষ্ণ রাধাকে চৈতন্য ফিরিয়ে দেয়। রাধা কৃষ্ণ প্রেমে কাতর হয় এবং কৃষ্ণকে খুঁজে ফেরে।

বংশী খণ্ড: কৃষ্ণ রাধাকে আকৃষ্ট করার জন্য সময়-অসময়ে বাঁশিতে সুর তোলে। কৃষ্ণের বাঁশি শুনে রাধার রান্না এলোমেলো হয়ে যায়, মন কুমারের চুল্লির মতো পুড়তে থাকে, রাত্রে ঘুম আসে না। ভোর বেলা কৃষ্ণ অদর্শনে রাধা মূর্ছা যায়। বড়ায়ি রাধাকে পরামর্শ দেয়, সারারাত বাঁশি বাজিয়ে সকালে কদমতলায় কৃষ্ণ বাঁশি শিয়রে রেখে ঘুমায়। তুমি সেই বাঁশি চুরি করো, তবেই সকল সমস্যার সমাধান হবে। বড়াইয়ের বুদ্ধি শুনে রাধা তাই করে। কিন্তু কৃষ্ণ বুদ্ধিমান, তাই বাঁশি চোর কে তা বুঝতে তার কষ্ট হয় না। রাধা কৃষ্ণকে বলে, বড়ায়িকে স্বাক্ষী রেখে কৃষ্ণের কথা দিতে হবে যে, 'সে কখনো রাধার কথার অবাধ্য হবে না এবং রাধাকে ত্যাগ করে যাবে না, তবেই বাঁশির সন্ধান মিলতে পারে।' কৃষ্ণ কথা দিয়ে বাঁশি ফিরে পায়।

বিরহ খণ্ড: তারপর কৃষ্ণ রাধার উপর উদাসীনতা প্রকাশ করে। মধুমাস সমাগত, তাই রাধা বিরহ অনুভব করে। রাধা বড়ায়িকে বলে, কৃষ্ণকে এনে দিতে। দুধ-দই বিক্রির ছল করে রাধা নিজেও কৃষ্ণকে খোঁজার জন্য বের হয়। অবশেষে বৃন্দাবনে বাঁশি বাজানো অবস্থায় কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ রাধাকে বলে, 'তুমি আমাকে নানা সময় লাঞ্ছনা করেছো, ভার বহন করিয়েছো, মায়ের কাছে আমার নামে বিচার দিয়েছো, তাই তোমার উপর আমার মন উঠে গেছে।' রাধা বলে, 'তখন আমি বালিকা ছিলাম, আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার বিরহে মৃতপ্রায়। তির্যক দৃষ্টি হলেও তুমি আমার দিকে তাঁকাও।' কৃষ্ণ বলে, 'বড়ায়ি যদি আমাকে বলে যে তুমি রাধাকে প্রেম দাও, তাহলে আমি তোমার অনুরোধ রাখতে পারি।' অবশেষে বড়ায়ি রাধাকে সাজিয়ে দেয় এবং রাধাকৃষ্ণের মিলন হয়। রাধা ঘুমিয়ে পড়লে কৃষ্ণ নিদ্রিতা রাধাকে রেখে কংস বধ করার জন্য মথুরাতে চলে য়ায়। ঘুম থেকে উঠে কৃষ্ণকে না দেখে রাধা আবার বিরহকাতর হয়ে পড়ে। রাধার অনুরোধে বড়ায়ি কৃষ্ণের সন্ধানে যায় এবং মধুরাতে কৃষ্ণকে পেয়ে অনুরোধ করে, 'রাধা তোমার বিরহে মৃতপ্রায়। তুমি উন্মাদিনীকে বাঁচাও।' কিন্তু কৃষ্ণ বৃন্দাবনে যেতে চায় না এবং রাধাকে গ্রহণ করতেও চায় না। কৃষ্ণ বলে, 'আমি সব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু কটুকথা সহ্য করতে পারি না। রাধা আমাকে কটুকথা বলেছে।' ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য এখানেই ছিন্ন। পরবর্তী পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। তাই এ গ্রন্থের সমাপ্তি কেমন তা জানা যায় না।)

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম গৌরব বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্য। রাধা- কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে এই অমর কবিতাবলির সৃষ্টি এবং বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যদের প্রচারিত বৈষ্ণব মতবাদের সম্প্রসারণে এর ব্যাপক বিকাশ। জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বৈষ্ণব গীতিকবিতার ধারা প্রবাহিত হলেও প্রকৃতপক্ষে ষোল-সতের শতকে এই সৃষ্টিসম্ভার প্রাচুর্য ও উৎকর্ষপূর্ণ ছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল বৈষ্ণব পদাবলি ।

পদাবলি সাহিত্য বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য। বৈষ্ণব পদাবলি বৈষ্ণবসমাজে মহাজন পদাবলি এবং বৈষ্ণব পদকর্তাগণ মহাজন নামে পরিচিত। বৈষ্ণবমতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক বিদ্যমান। এই প্রেম সম্পর্ককে বৈষ্ণব মতাবলম্বীগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার রূপকের মাধ্যমে উপলব্ধি করেছেন। রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের রূপাশ্রয়ে ভক্ত ও ভগবানের নিত্যবিরহ ও নিত্যমিলনের অপরূপ আধ্যাত্মিক লীলা কীর্তিত হয়েছে। বৈষ্ণবদের উপাস্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর আনন্দময় তথা প্রেমময় প্রকাশ ঘটেছে রাধার মাধ্যমে । রাধা মানবী নয়, শ্রীকৃষ্ণরূপ পূর্ণ ভগবৎ-তত্ত্বের অংশ। ভগবানের লীলা চলে। তাঁর স্বরূপভূতা শক্তি রাধার সঙ্গে। বৈষ্ণবেরা ভগবান ও ভক্তের সম্পর্কের স্বরূপ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণকে পরামাত্মা বা ভগবান এবং রাধাকে জীবাত্মা বা সৃষ্টির রূপক মনে করে তাঁদের বিচিত্র প্রেমলীলার মধ্যেই ধর্মীয় তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন। ফলে “এক প্রাচীন গোপজাতির লোকগাথার নায়ক প্রেমিক কৃষ্ণ এবং মহাভারতের নায়ক অবতার কৃষ্ণ কালে লোকস্মৃতিতে অভিন্ন হয়ে উঠেন। গোপী-প্রধানা রাধার সঙ্গে তাঁর প্রণয়ই জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রণয়লীলার রূপক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে ধর্ম-দর্শনের ও সাধন-ভজনের অবলম্বন হয়েছে।' নীলরতন সেন মন্তব্য করেছেন, 'পদাবলির কাহিনি, তথ্য উপকরণ এবং ভক্তি-ভাবাশ্রিত সৌন্দর্য চিত্রায়ণে বৈষ্ণব কবিরা উপনিষদ, হালের গাথাসপ্তশতী, আভীর ও অন্যান্য জাতির মৌলিক প্রেমগাথা, ভাগবতসহ বিবিধ পুরাণ, বাৎসায়নের কামসূত্র, অমরুশতক, আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, সদুক্তিকর্ণামৃত, সুভাষিতাবলী, সূক্তিমুক্তাবলী প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্র, পুরাণ, লোকধর্ম ও

প্রেমগীতিকে আশ্রয় করে ভারতের পূর্বাচার্যদের অনুসৃত পথেই অগ্রসর হয়েছেন। চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) যুগান্তকারী আবির্ভাবের পূর্বেই রাধাকৃষ্ণ প্রেম- লীলার মাধুর্য পদাবলিগানের উপজীব্য হয়েছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবের প্রভাবে যে নব্য মানবীয় প্রেমভক্তিধারার বিকাশ ঘটে তা অবলম্বনেই বিপুল ঐশ্বর্যময় পদাবলি। সাহিত্যের সার্থকতর রূপায়ণ সম্ভবপর হয়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে কৃষ্ণলীলা। বিষয়ক গানে ভক্তিরসের রং লাগলেও তা থেকে আদিরসের ক্লেদ দূর হয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা ভক্তহৃদয়ের প্রতিফলন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল। পৌরাণিক, লৌকিক ও পৌরাণিক-লৌকিক সংমিশ্রিত দেব-দেবীর লীলামাহাত্ম্য, পূজা প্রচার ও ভক্তকাহিনি প্রভৃতি অবলম্বনে রচিত সম্প্রদায়গত প্রচারধর্মী ও আখ্যানমূলক কাব্য হলো মঙ্গলকাব্য। বিভিন্ন দেবদেবীর গুণগান এবং পূজা প্রতিষ্ঠার কাহিনি মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য। তবে 'মঙ্গল' কথাটি থাকলেও 'চৈতন্যমঙ্গল', 'গোবিন্দমঙ্গল' প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়; এগুলো বৈষ্ণব সাহিত্যের অংশ। দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে, প্রায় ৬২ জন কবি মঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন।

মঙ্গলকাব্য

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্যই মঙ্গলকাব্য। এটি রচনার মূল কারণ স্বপ্নদেবী কর্তৃক আদেশ লাভ। 'মঙ্গল' শব্দের অর্থ কল্যাণ। যে কাব্যে দেবতার আরাধনা বা মাহাত্ম্য-কীর্তন করা হয়; যে কাব্য শ্রবণ করলেও মঙ্গল হয় বা ঘরে রাখলেও মঙ্গল হয় অথবা ৮ দিনে অর্থাৎ এক মঙ্গলবার শুরু হতো এবং পরবর্তী মঙ্গলবার শেষ হতো, তাকেই বলা হয় মঙ্গলকাব্য। মূলত, লৌকিক দেব-দেবী নিয়ে রচিত কাব্যই মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের মূল উপজীব্য: দেব-দেবীর গুণগান। এতে স্ত্রী দেবতাদের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কাব্যগুলোর নামকরণ করা হত যে দেবতার পূজা প্রচারের জন্য কাব্যটি রচিত সে দেবতার নামানুসারে।

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি

চম্পক নগরের অধীশ্বর বণিক চাঁদ সওদাগর। জগতপিতা শিবের মহাভক্ত। চাঁদ জগতপিতা শিবের থেকে মহাজ্ঞান লাভ করেছেন। মানুষের পূজা ব্যতীত দেবত্ব অর্জন সম্ভব নয়, তাই মনসা চাঁদের কাছে পূজা চাইলেন। শিবভিন্ন অপর কাউকে পূজা করতে চাঁদ প্রত্যাখ্যান করলেন। এমনকি পত্নী সনকার মনসার ঘটে হেঁতালদণ্ড দিয়ে আঘাত করেন। পরিণামে মনসা কৌশলে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করেন এবং ছয়পুত্রকে বিষ দিয়ে হত্যা করেন। তারপর সমুদ্রপথে চাঁদের বাণিজ্যতরী সপ্তডিঙা মধুকর ডুবিয়ে চাঁদকে সর্বস্বান্ত করেন। চাঁদ কোনোক্রমে প্রাণরক্ষা করেন। মনসা ছলনা করে স্বর্গের নর্তকদম্পতি অনিরুদ্ধ-ঊষাকে মর্ত্যে পাঠালেন। অনিরুদ্ধ চাঁদের ঘরে জন্ম নেয় লখিন্দর রূপে, আর উজানী শহরে সাধুবণিকের ঘরে বেহুলারূপে ঊষা জন্ম নেয়। বহুকাল পরে সহায় সম্বলহীন চাঁদ চম্পক নগরে পাগল বেশে আসে। অবশেষে পিতা পুত্রের মিলন ঘটল। বেহুলার সাথে লখিন্দরের বিবাহ স্থির হল। মনসা বৃদ্ধা বেশে এসে ছল করে বেহুলাকে শাপ দিল, 'বিভা রাতে খাইবা ভাতার'। সাতালি পর্বতে লোহার বাসরঘর বানানো হল। ছিদ্র পথে কালনাগিনী ঢুকে লখিন্দরকে দংশন করল। বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে পাড়ি দিল। বহু বিপদ অতিক্রম করে অবশেষে নেতো ধোবানির সাহায্যে দেবপুরে পৌছে নাচের মাধ্যমে দেবতাদের তুষ্ট করল। তখন দেবতাদের আদেশে মনসা সব ফিরিয়ে দিল। বেঁচে উঠলো লখিন্দর, ভেসে উঠলো চৌদ্দ ডিঙা। চাঁদ পাগলের মত ছুটে আসলো বেহুলার কাছে। এসে শুনলো যে তাকে মনসার পূজা করতে হবে। কিন্তু এ শর্ত চাঁদ প্রত্যাখান করলো। বেহুলা গিয়ে কেঁদে পড়ল চাঁদের পায়ে এবং চাঁদ বেহুলার অশ্রুর কাছে পরাজিত হল। চাঁদ হেলাভরে মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে একটি ফুল ছুড়ে দিল। মনসা এতেই খুশি। মর্ত্যবাসের মেয়াদ ফুরালে বেহুলা-লখিন্দর আবার ইন্দ্রসভায় স্থান পেল। আর পৃথিবীতে প্রচারিত হলো মনসার পূজা।

মঙ্গলকাব্যের সাধারণ লক্ষণ / বৈশিষ্ট্যগুলো

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্যই মঙ্গলকাব্য। নিম্নে এর সাধারণ লক্ষণ /বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচিত হলো।

১. প্রায় সব কবি স্বপ্নে দেবতার নির্দেশ পেয়ে কাব্য রচনা করেছেন।

২. প্রথমেই সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশের বন্দনা।

৩. কাব্যের অধিকাংশ ঘটনা সাধারণ নয়, অসাধারণ।

৪. মঙ্গলকাব্যের নায়ক-নায়িকারা সবাই শাপভ্রষ্ট দেবতা, শাপান্তে স্বর্গে ফিরে যান।

৫. মর্ত্যে পূজা প্রচারের সময় দেবতাদের আচরণ মানুষের মতো।

মঙ্গলকাব্যর প্রকারভেদঃ

মঙ্গলকাব্য প্রধানত ২ প্রকার। যথা:

ক. পৌরাণিক শ্রেণি:

'গৌরীমঙ্গল', 'ভবানীমঙ্গল', 'দুর্গামঙ্গল', 'অন্নদামঙ্গল', 'কমলামঙ্গল', 'গঙ্গামঙ্গল', 'চণ্ডিকামঙ্গল'।

খ. লৌকিক শ্রেণি:

'শিবমঙ্গল' (শিবায়ন), 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'কালিকামঙ্গল' (বিদ্যাসুন্দর), 'শীতলামঙ্গল', 'রায়মঙ্গল', 'ষষ্ঠীমঙ্গল', 'সারদামঙ্গল', 'সূর্যমঙ্গল'।

মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা

মঙ্গলকাব্যে প্রধান শাখা ৪টি। যথা:

ক. মনসামঙ্গল

খ. চণ্ডীমঙ্গল

গ. অন্নদামঙ্গল

ঘ. ধর্মমঙ্গল।

মঙ্গলকাব্যের অংশ

মঙ্গলকাব্যের অংশ ৪টি। যথা:

ক. বন্দনা

খ. আত্মপরিচয় ও গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ

গ. দেবখণ্ড

ঘ. নরখণ্ড।

Notes:

- আদি মঙ্গলকাব্য মনসামঙ্গল। এটি মনসা দেবীর কাহিনি নিয়ে রচিত। এর অপর নাম 'পদ্মপুরাণ'।

- মঙ্গলকাব্যের / মনসামঙ্গলের আদি কবি কানাহরি দত্ত।

- সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার অপর নাম কেতকী ও পদ্মাবতী। অস্ট্রিক সমাজের লৌকিক ভয়ভীতি থেকেই এ দেবীর উদ্ভব।

- সাপের অধিষ্ঠাত্রী মনসা দেবীর কাহিনি নিয়ে মনসামঙ্গল কাব্য রচিত। এ কাব্য মোট ৮ দিনে পরিবেশন করা হতো। শেষ দিনে পরিবেশন করা অংশকে বলা হয় 'অষ্টামঙ্গল'। নিয়তির বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহ এ কাব্যকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

- মনসামঙ্গল কাব্যের প্রতিনিধিস্থানীয় ও শ্রেষ্ঠ কবি হলেন বিজয়গুপ্ত। বরিশাল জেলার ফতেহাবাদের ফুল্লশ্রী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম সুস্পষ্ট সন-তারিখযুক্ত মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা। তাঁর রচিত মনসামঙ্গল কাব্যগ্রন্থের একটি অংশের নাম 'পদ্মপুরাণ'। শ্রাবণ মাসের মনসাপঞ্চমীতে স্বপ্নে দেবীর আদেশ পেয়ে সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনামলে ১৪৯৪ সালে তিনি কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন।

- মনসামঙ্গলের জনপ্রিয়তার জন্য বিভিন্ন কবির রচিত কাব্য থেকে বিভিন্ন অংশ সংকলিত করে যে পদসংকলন রচনা করা হয়েছিল তাই বাংলা সাহিত্যে বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা নামে পরিচিত।

- 'বারোমাসী' বা 'বারোমাস্যা' শব্দের অর্থ পুরো এক বছরের বিবরণ। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের লৌকিক কাহিনি বর্ণনায় নায়ক-নায়িকাদের বারো মাসের সুখ-দুঃখের বিবরণ প্রদানের রীতি দেখা যায়, একেই 'বারোমাসী' বা 'বারোমাস্যা' বলে।

- বিপন্ন নায়ক-নায়িকা চৌত্রিশ অক্ষরে ইষ্টদেবতার যে স্তব রচনা করে, তাকে বলে 'চৌতিশা'। ব্যঞ্জনবর্ণ ('ক' থেকে 'হ') পদের আদিতে প্রয়োগ করে 'চৌতিশা' রচিত হতো।

- মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যান্য কবি / রচয়িতা:

- নারায়ণ দেব: কিশোরগঞ্জ জেলার বোর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পনের শতকের কবি বলে ধারণা করা হয়। তার রচিত গ্রন্থের নাম 'পদ্মপুরাণ'।

- দ্বিজ বংশীদাস: মনসামঙ্গল কাব্য ধারার অন্যতম কবি দ্বিজ বংশীদাস বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতা। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার পাতোয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

- ক্ষেমানন্দ: এ ধারার অন্যতম জনপ্রিয় কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। কেতকাদাস তার উপাধি। তার কাব্যে মুকুন্দরাম ও রামায়ণের কাহিনির প্রভাব সুস্পষ্ট।

- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের ৩ জন কবি হলেন: কানাহরি দত্ত, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই।

চণ্ডীমঙ্গল

- চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি মানিক দত্ত।

- চণ্ডীমঙ্গলের প্রধান কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তিনি ষোল শতকের কবি ছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'শ্রী শ্রী চণ্ডীমঙ্গল'। তাঁকে দুঃখ বর্ণনার কবি হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাঁর রচনার স্বীকৃতিস্বরূপ জমিদার রঘুনাথ রায় 'কবিকঙ্কন' উপাধি প্রদান করেন। মুকুন্দরামের জনপ্রিয় কাহিনিকাব্য 'কালকেতু উপাখ্যান'।

- চণ্ডীদেবীর কাহিনি এটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথমটি আখেটিক বা ব্যাধ কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনি এবং দ্বিতীয়টি বণিক বা ধনপতি সওদাগরের কাহিনি।

- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিজ মাধবকে 'স্বভাব কবি' বলা হয়। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'সারদামঙ্গল' (১৫৭৯)।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'কালকেতু-ফুল্লরা' খণ্ডের কাহিনি

কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনি:

দেবীর অনুরোধে শিব তার ভক্ত নীলাম্বরকে শাপ দিয়ে মর্ত্যলোকে পাঠান। নীলাম্বর কালকেতু হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কালকেতুর যৌবনপ্রাপ্তির পর তার পিতা ধর্মকেতু ফুল্লরার সাথে বিবাহ দেন। ব্যাধ কালকেতুর অতি দরিদ্র কিন্তু সুখী সংসার। এদিকে কালকেতুর শিকারে প্রায় নির্মূল কলিঙ্গের বনের পশুদের আবেদনে কাতর হয়ে দেবী স্বর্ণগোধিকা রূপে কালকেতুর শিকারে যাবার পথে প্রকট রূপ ধারণ করেন। কালকেতু শিকারে যাবার সময় অমঙ্গলজনক গোধিকা দেখার পর কোন শিকার না পেয়ে ক্রুব্ধ হয়ে গোধিকাটিকে ধনুকের ছিলায় বেঁধে ঘরে নিয়ে আসেন। কালকেতু গোধিকাকে ঘরে বেঁধে পত্নীর উদ্দেশ্যে হাটে রওনা হন। হাটে ফুল্লরার সাথে দেখা হলে তাকে গোধিকার ছাল ছাড়িয়ে শিক পোড়া করতে নির্দেশ দেন। ফুল্লরা ঘরে ফিরলে, দেবী এক সুন্দরী যুবতীর রূপে ফুল্লরাকে দেখা দিলেন। ফুল্লরার প্রশ্নের উত্তরে দেবী জানালেন যে, তার স্বামী ব্যাধ কালকেতু তাকে এখানে এনেছেন এবং তিনি এ গৃহেই কিছুদিন বসবাস করতে চান। দেবীকে তাড়াতে ফুল্লরা নিজের বারমাসের দুঃখ কাহিনি বিবৃত করলেন, তবুও দেবী অটল। শেষ পর্যন্ত ফুল্লরা ছুটলেন হাটে, স্বামীর সন্ধানে। উভয়ে গৃহে ফেরার পর দেবীকে বুঝিয়ে বললেও উল্টো দেবী বলে, সে কালকেতুকে ধন-দৌলত দিয়ে গুজরাটের রাজা করতে চায়। একথা শুনে কালকেতু ক্ষিপ্ত হয়ে দেবীকে তির (শর) মারতে চাইলেও পরে সে শর্ত দেয় যে, যদি সে আশ্বিন মাসে যেরূপে চণ্ডী আবির্ভূত হয় এবং মানুষ তাকে পূজা করে, সেরূপ ধারণ করলে তবেই কালকেতু দেবীকে বিশ্বাস করবে। অতঃপর চণ্ডী সেই রূপ ধারণ করে। এরূপ দেখে কালকেতু ও ফুল্লরা মূর্ছা যায়। দেবীর কৃপায় তাদের মূর্ছা ভাঙলে তারা সব বিশ্বাস করে। দেবীর অনুগ্রহে কালকেতু ধনী হয়ে পশু শিকার ত্যাগ করে। বনের পশুরাও নিশ্চিন্তে বসবাস করতে লাগল। দেবীর আশীর্বাদে কালকেতু ৭ ঘড়া ধনলাভ করে বন কেটে গুজরাট নগর পত্তন করেন। গুজরাট নগরে নবাগতদের মধ্যে ভাঁড়ুদত্ত নামে ছিল এক প্রতারক। প্রথমে কালকেতু তাকে বিশ্বাস করলেও প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করায় তাকে তাড়িয়ে দেন। ভাঁড়ুদত্ত কলিঙ্গের রাজার কাছে গিয়ে তাকে কালকেতুর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। কলিঙ্গের সেনাপতি গুজরাট আক্রমণ করে কালকেতুকে বন্দী করেন। কিন্তু দেবীর কৃপায় কালকেতু মুক্তি পান এবং কাল পূর্ণ হলে ফুল্লরাসহ স্বর্গে ফিরে যান।

অন্নদামঙ্গল

অন্নদামঙ্গল ধারার প্রধান কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭১২-১৭৬০)। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি এবং মঙ্গলযুগের শেষ কবি। তিনি নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে 'অন্নদামঙ্গল' (১৭৫২-৫৩) কাব্য রচনা করেন। 'সত্য পীরের পাঁচালী' (১৭৩৭-৩৮) তাঁর রচিত অন্যতম গ্রন্থ। ১৭৬০ সালে তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটে। 'রায়গুণাকর' ভারতচন্দ্রের উপাধি।

অন্নদামঙ্গল কাব্য টি খণ্ড। যথা:

১. শিবনারায়ণ অন্নদামঙ্গল,

২. বিদ্যাসুন্দর কালিকামঙ্গল,

৩. মানসিংহ-ভবানন্দ অন্নদামঙ্গল। [এ তিনটি খণ্ডেই দেবী অনুদার বন্দনা আছে।]

'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের কাহিনি সংক্ষেপেঃ

নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ৩টি খণ্ডে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। প্রথম খণ্ডের উপাখ্যানে সতীর দেহত্যাগ ও উমারূপে জন্মগ্রহণ, শিবের সঙ্গে বিয়ে ও ঘরকন্না, অন্নপূর্ণা মূর্তিধারণ, কাশী প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি পৌরাণিক কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এরপরে বসুন্ধর ও নলকুবেরের হরিহোড় ও ভবানন্দ মজুমদাররূপে মর্ত্যে আগমন, দেবীর হরিহোড়ের গৃহে প্রবেশ এবং শেষে হরিহোড়ের গৃহ পরিত্যাগ করে ভবানন্দের গৃহে গমন পর্যন্ত প্রথম খণ্ডের কাহিনি বিদ্যমান। দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি। বর্ধমানের রাজা বীরসিংহের সুন্দরী কন্যা বিদ্যা ও কাঞ্চীর রাজকুমার সুন্দর এর প্রেমকাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ডের কাহিনি মানসিংহের যশোর গমন, দেবীর অনুগ্রহে ভবানন্দ মজুমদারের সাহায্যে রাজা প্রতাপাদিত্যের পরাজয় এবং ভবানন্দের দিল্লি গমন। ভবানন্দ সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে দেবীর প্রশংসা করলে বাদশাহ হিন্দু ধর্মও দেবী সম্পর্কে কটূক্তি করেন এবং ভবানন্দকে বন্দি করেন। পরে দেবীর কৃপায় সম্রাট জাহাঙ্গীর বাধ্য হয়ে ভবানন্দকে মুক্তি দিয়ে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। পরবর্তীতে ভবানন্দ কিছুকাল রাজত্ব করে পরলোকগমন করেন। এ খন্ডে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর জাহাঙ্গীর, মানসিংহ ও ভবানন্দসহ অন্যান্য ঐতিহাসিক চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

ধর্মমঙ্গল

ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুরের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে । ধর্মঠাকুর নামে কোনো এক পুরুষ দেবতার পূজা হিন্দু সমাজের নিচু স্তরের লোকদের বিশেষত ডোম সমাজে প্রচলিত ছিলো। ধর্মঠাকুর প্রধানত দাতা, নিঃসন্তান নারীকে সন্তান দান করেন, অনাবৃষ্টি হলে ফসল দেন, কুন্ঠ রোগীকে রোগ থেকে মুক্ত করেন। ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে যে কাব্যধারা রচিত হয় তাই ধর্মমঙ্গল কাব্য।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি ময়ূরভট্ট। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'হাকন্দপুরাণ'। এ কাব্যের আরও দুজন প্রখ্যাত কবি হলেন- রূপরাম চক্রবর্তী ও ঘনরাম চক্রবর্তী। ঘনরাম চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতকের মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠকবি। তাঁর রচিত কাব্যের নাম ‘শ্রী ধর্মমঙ্গল’ ।

ধর্মমঙ্গল কাব্য ২টি পালায় বিভক্ত ।

যথা:

১. রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনি,

২. লাউসেনের কাহিনি।

কালিকামঙ্গল

কালিকামঙ্গল কাব্যে দেবী কালীর স্তুতি করা হয়েছে । এ কাব্য 'বিদ্যাসুন্দর' নামেও অভিহিত যা সাবিরিদ খান কর্তৃক রচিত। সাবিরিদ খান কর্তৃক রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'রসুল বিজয়'। প্রকৃতপক্ষে এটি মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। দেবী কালীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা এর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। রাজকুমার 'সুন্দর' ও বীরসিংহের অপরূপা কন্যা 'বিদ্যা'র গুপ্ত প্রণয়কাহিনি এ কাব্যের প্রধান উপজীব্য। এগার শতকের কাশ্মীরের বিখ্যাত সংস্কৃত কবি বিলহন এর কাব্য 'চৌরপঞ্চাশিকা' অবলম্বনে কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচিত।

কালিকামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কবি কঙ্ক। সাবিরিদ খান ও রামপ্রসাদ সেন এ কাব্যের বিখ্যাত কবি। রামপ্রসাদ সেন শ্যামাসংগীত রচনায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর উপাধি 'কবিরঞ্জন'।

শিবমঙ্গল কাব্য

কৃষিভিত্তিক সমাজ জীবনে বৈদিক দেবতা রুদ্র শিবের রূপ ধারণ করে। বাঙালি হিন্দুদের জীবনে শিব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই বাঙালির সুখ-দুঃখ ভরা সংসারের কথা স্থান পেয়েছে শিবমঙ্গল কাব্যে। পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদান মিশ্রিত হয়ে শিবমঙ্গল বা শিবায়ন কাব্য রচিত।

- শিবমঙ্গল কাব্যের প্রথম কবি রামকৃষ্ণ রায়।

- এ ধারার প্রথম কাব্য দ্বিজ রতিদেব রচিত 'মৃগলুব্ধ' (১৬৭৪)।

- এ ধারার শ্রেষ্ঠ কাহিনি রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য। তার রচিত কাব্যের নাম 'শিবকীর্তন'।

- এ ধারার অন্যান্য কবি- দ্বিজ কালিদাস, দ্বিজ মণিরাম প্রমুখ।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের বিখ্যাত পঙ্ক্তি:

→ ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।’

→ ‘নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?’

→ ‘মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।’

→ ‘বড়র পিরীতি বালির বাঁধ! ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ।’

→ 'হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।' (চণ্ডীমঙ্গল)

কাব্যের নাম | রচয়িতাগণ | প্রধান চরিত্র |

| মনসামঙ্গল | কানাহরি দত্ত, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, দ্বিজ বংশীদাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ | চাঁদ সওদাগর, বেহুলা (পুত্রবধূ), লখিন্দর (পুত্র), মনসা (সাপের দেবী), সনকা। |

| চণ্ডীমঙ্গল | মানিক দত্ত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, দ্বিজ মাধব (স্বভাবকবি), মুক্তারাম সেন | ফুল্লরা, কালকেতু, ধনপতি, ভাঁড়ুদত্ত (ষড়যন্ত্রকারী), মুরারি শীল (ঠগ)। |

| অন্নদামঙ্গল | ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর | ঈশ্বরী পাটনী, হিরামালিনী। |

| ধর্মমঙ্গল | ময়ূরভট্ট, রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী, শ্যাম পণ্ডিত | হরিশচন্দ্র, লাউসেন। |

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের গতানুগতিক ধারায় জীবনী সাহিত্য এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর কতিপয় শিষ্যের জীবনকাহিনি অবলম্বনে। এই জীবনী সাহিত্যের সৃষ্টি। তবে এর মধ্যে চৈতন্য জীবনীই প্রধান। চৈতন্যদের জীবিতকালেই কারও কারও কাছে অবতাররূপে পূজিত হন। তাঁর শেষজীবন দিব্যোন্মাদ রূপে অতিবাহিত হয়েছে বলে তাঁর পক্ষে ধর্মমত প্রচার করা সম্ভব হয় নি। তাঁর শিষ্যরা এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে তাঁরা শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনি আলোচনা করতেন। চৈতন্যের জীবদ্দশায়ই সংস্কৃত শ্লোকে, কাব্যে ও নাটকে এবং বাংলা গানে ও কাব্যে তাঁর চরিতকথা স্থান পেয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর জীবনী সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রাচুর্য এসে বাংলা সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য এনেছে। বৈষ্ণব জীবনী সাহিত্যেই রক্ত-মাংসের মানুষ সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে একক প্রসঙ্গ হয়ে আত্মপ্রকাশ করল। চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থগুলোর সমবেত উপাদান থেকে শ্রীচৈতন্যের নরলীলার দেশ-কাল-চিহ্নিত বিশেষিত স্বভাবের একটি নির্ভরযোগ্য মোটামুটি কাঠামো আবিষ্কার করা সম্ভব ।

আধুনিক জীবনী সাহিত্যের সঙ্গে মধ্যযুগের জীবনী সাহিত্যের পার্থক্য সম্পর্কে অধ্যাপক আহমদ কবির মন্তব্য করেছেন, ‘একালের জীবনীগ্রন্থ বলতে আমরা যা বুঝি, বৈষ্ণব চরিতকাব্যগুলো সেরকম নয়। জীবনচরিতে বাস্তব মানুষের জীবনালেখ্য, কর্ম, কীর্তি ও আদর্শের পরিচয় থাকে, আর থাকে তাঁর দেশকালের ছবি। যে-মানুষ তাঁর কর্ম ও আদর্শের প্রেরণায় বহু মানুষকে প্রভাবিত করেছেন, সে মানুষেরই জীবনী রচিত হয়। ভক্ত ও অনুরাগীরাই এ-জীবনী লিখে থাকেন। এভাবে জীবনী রচিত হয়েছে ধর্মগুরু, দার্শনিক, লেখক, কবি, বিজ্ঞানী, রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, ত্যাগী মানবদরদী কীর্তিধন্যদের। এঁরা অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব— এঁদের গুণমাহাত্ম্য ও মহিমা অপরকে প্রভাবিত করে। অবশ্য ব্যক্তি দোষেগুণে মানুষ। শুধু গুণের আদরে ব্যক্তিকে ভূষিত করলে ব্যক্তির পূর্ণ ছবি পাওয়া যায় না। ভক্তের লেখায় ব্যক্তির দোষ সাধারণত পরিত্যাজ্য। তবু একালের জীবনীগ্রন্থ অনেকাংশে বস্তুনিষ্ঠ। সন্দেহ নেই যে, একালে মানুষের ভক্তিনিষ্ঠাও অনেক কমেছে এবং মানুষ ক্রমশ বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছে। তাছাড়া খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জীবনসম্পর্কিত তথ্যাদি ও বিবরণ পাওয়ার সুবিধাও হয়েছে। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রের খবর, ব্যক্তিগত ডায়েরি, আত্মজীবনী, ঘনিষ্ঠজনের স্মৃতিকথা, ক্যাসেট, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ভিডিও চিত্র ফিল্ম ইত্যাদি একজন লোকমান্য ব্যক্তির জীবনী-প্রণয়নে সহায়তাদান করে। এভাবে গড়ে ওঠে একটি তথ্যনিষ্ঠ সত্য জীবনকাহিনি। একালের জীবনচরিত রক্তমাংসের বাস্তব মানুষেরই বাস্তব জীবনালেখ্য।

ধর্মীয় বিষয় অবলম্বনে সাহিত্যসৃষ্টি মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য। চৈতন্য জীবনী সাহিত্যও এই বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত নয়। কারণ চৈতন্যদেবকে অনেকেই অবতার হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন এবং তাঁকে অবলম্বন করে রচিত কাব্য ভক্তিকাব্য হয়ে পড়েছে। ভক্তেরা চৈতন্যদেবকে মানুষরূপে কল্পনা করেন নি, করেছেন নররূপী নারায়ণরূপে। ফলে জীবনীগ্রন্থ হয়েছে দেব-অবতারের মঙ্গলপাঁচালী। তবে কৃষ্ণলীলার আদলে নরনারায়ণের জীবনলীলা বর্ণনা কালে কবিরা নিজেদের দেশ-কাল-পরিবেশ উপেক্ষা করতে পারেন নি। ড. আহমদ শরীফের মতে, জীবনী সাহিত্য 'ষোল শতকের শাস্ত্রিক সামাজিক ভৌগোলিক অবস্থা ও সাম্প্রদায়িক, প্রশাসনিক, নৈতিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের সংবাদ-চিত্র বহন করেছে। চরিতাখ্যানগুলির সর্বাধিক গুরুত্ব এখানেই।' জীবনী কাব্যগুলো যে সামাজিক ইতিহাস হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

চৈতন্য জীবনের কাহিনিতে কবিরা অলৌকিকতা আরোপ করেছেন। তবু চৈতন্য ও তাঁর শিষ্যরা বাস্তব মানুষ ছিলেন এবং এ ধরনের বাস্তব কাহিনি নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। এ পর্যন্ত রচিত বাংলা সাহিত্যের বিষয় ছিল পৌরাণিক গল্প, দেবতার মাহাত্ম্যকাহিনি ও রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদাবলি। কিন্তু জীবনী সাহিত্যে সমকালীন ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। বাস্তব মানুষের জীবনকাহিনি সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। চৈতন্য জীবনী সাহিত্য সম্পর্কে ড. অসিতকুমার বন্ধ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, ইহাতে একজন মহাপুরুষের ভাবজীবনের গভীর ব্যাকুলতা, তাঁহার সর্বত্যাগী পার্ষদগণের পূত জীবনকথা, ভক্তিদর্শন ও বৈষ্ণবতত্ত্বের নিগূঢ় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বৈষ্ণবসমাজ ও বৈষ্ণবসমাজের বাহিরে বৃহত্তর বাঙালি হিন্দুসমাজ, হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক প্রভৃতি বিবিধ তথ্য সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই এই জীবনীকাব্যগুলি শুধু জীবনী মাত্র হয় নাই, – ইহাতে গৌড় বিশেষত নবদ্বীপ, শান্তিপুর, খড়দহ, নীলাচল ও ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাস, বিকাশ, পরিণতি প্রভৃতি ব্যাপারে ঐতিহাসিক তথ্যের যে প্রকার বাহুল্য দেখা যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাহার মূল্য বিশেষভাবে স্বীকার করিতে হইবে। মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে গেলে চৈতন্য-জীবনীকাব্যগুলির সাহায্য অপরিহার্য।

সকল সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধনে অনুবাদমূলক সাহিত্যকর্মের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না। সমৃদ্ধতর নানা ভাষা থেকে বিচিত্র নতুন ভাব ও তথ্য সঞ্চয় করে নিজ নিজ ভাষার বহন ও সহন ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলাই অনুবাদ সাহিত্যের প্রাথমিক প্রবণতা। ভাষার মান বাড়ানোর জন্য ভাষার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হয়, আর তাতে সহায়তা করে অনুবাদকর্ম। উন্নত সাহিত্য থেকে ঋণ গ্রহণ করা কখনও অযৌক্তিক বিবেচিত হয় নি। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষার সীমিত শব্দাবলিতে কোন বিশেষ ধ্যানধারণা তত্ত্ব-তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়। উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাষা-সাহিত্যের সান্নিধ্যে এলে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিশব্দ তৈরি করা সম্ভব হয়, অন্য ভাষা থেকে প্রয়োজনীয় শব্দও গ্রহণ করা যায়। অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের বক্তব্য আয়ত্তে আসে। ভাষা ও সাহিত্যের যথার্থ সমৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ ও সম্পদশাহী ভাষায় উৎকর্ষপূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টির অনুবাদ একটি আবশ্যিক উপাদান । নতুন বিকাশমান ভাষার পক্ষে অনুবাদ 'আত্মোন্নতি সাধনের এক অপরিহার্য পন্থা ।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত অঙ্গন জুড়ে অনুবাদ সাহিত্যের চর্চা হয়েছিল এবং পরিণামে এ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে অনুবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবশ্যস্বীকার্য। সত্যিকার সার্থক সাহিত্য অনুবাদের মাধ্যমে সৃষ্টি করার বিস্তর বাধা থাকলেও ভাষা সাহিত্যের গঠনযুগে অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাই ড. দীনেশ সেন। মন্তব্য করেছেন, “ভাষার ভিত্তি দৃঢ় করিতে প্রথমত অনুবাদ গ্রন্থেরই আবশ্যক।' অনুবাদমূলক সাহিত্যসৃষ্টি ভিত্তি করেই মুখের ভাষা সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হয়ে থাকে । আবার এ ধরনের রচনা সাহিত্যকে সম্প্রসারিত হতে সাহায্য করে। শ্রেষ্ঠ ভাষা থেকে সাহিত্যিক অনুবাদের মাধ্যমে নতুন ভাষা কেবল সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার ও দক্ষ প্রকাশরীতিই আয়ত্ত করে না, শ্রেষ্ঠতর ভাবকল্পনার সঙ্গেও পরিচিত ও অন্বিত হতে পারে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনুবাদ শাখার ভূমিকা থেকে এ কথার তাৎপর্য সহজেই অনুধাবন করা যায় ।

জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয়ের বেলায় শুদ্ধ অনুবাদ অভিপ্রেত। কিন্তু সাহিত্যের অনুবাদ শিল্পসম্মত হওয়া আবশ্যিক বলেই তা আক্ষরিক হলে চলে না। ভিন্ন ভাষার শব্দ সম্পদের পরিমাণ, প্রকাশক্ষমতা ও বাগভঙ্গি অনুযায়ী ভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত কথায় সংকোচন, প্রসারণ, বর্জন ও সংযোজন আবশ্যিক হয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে অনুবাদের ধারাটি সমৃদ্ধি লাভ করে তাতে সৃজনশীল লেখকের প্রতিভা কাজ করেছিল। সে কারণে মধ্যযুগের এই অনুবাদকর্ম সাহিত্য হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে

# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

বাংলাদেশে মুসলমান আগমনের ফল ছিল দু ধরনের—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। তের শতকের মুসলমান শাসনের সূত্রপাতের পরিপ্রেক্ষিতে অবহেলিত বাংলা সাহিত্য তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে প্রাণচাঞ্চল্য লাভ করেছিল তা হল পরোক্ষ ফল। আবার মুসলমান কবিরা পনের-ষোল শতকে রোমান্টিক প্রণয়কাব্য রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রত্যক্ষ অবদান সৃষ্টিতে সক্ষম হন। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান শাসকগণের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় যে নবজীবনের সূচনা হয়েছিল সে সম্পর্কে ড. মুহম্মদ এনামুল হক মন্তব্য করেছেন, “বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে বাংলার মুসলমানদের যতখানি হাত রহিয়াছে, হিন্দুদের ততখানি নহে। এদেশের হিন্দুগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্মদাতা বটে; কিন্তু তাহার আশৈশব লালন পালন ও রক্ষাকর্তা বাংলার মুসলমান। স্বীকার করি, মুসলমান না হইলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মনোরম বনফুলের ন্যায় পল্লীর কৃষককণ্ঠেই ফুটিয়া উঠিত ও বিলীন হইত, কিন্তু তাহা জগতকে মুগ্ধ করিবার জন্য উপবনের মুখ দেখিতে পাইত না, বা ভদ্র সমাজে সমাদৃত হইত না।' পরোক্ষ এই প্রভাবের সঙ্গে মধ্যযুগে মুসলমান কবিগণ মানবিক গুণসম্পন্ন রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচনা করে প্রত্যক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনে অনন্য ভূমিকা রেখে গেছেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিগণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান এই রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান বা প্রণয়কাহিনি। এই শ্রেণির কাব্য মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে। ফারসি বা হিন্দি সাহিত্যের উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে রচিত অনুবাদমূলক প্রণয় কাব্যগুলোতে প্রথমবারের মত মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। মধ্যযুগের কাব্যের ইতিহাসে ধর্মীয় বিষয়বস্তুর আধিপত্য ছিল, কোথাও কোথাও লৌকিক ও সামাজিক জীবনের ছায়াপাত ঘটলেও দেবদেবীর কাহিনির প্রাধান্যে তাতে মানবীয় অনুভূতির প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। এই শ্রেণির কাব্যে মানব-মানবীর প্রেমকাহিনি রূপায়িত হয়ে গতানুগতিক সাহিত্যের ধারায় ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করেছে। মুসলমান কবিগণ হিন্দুধর্মাচারের পরিবেশের বাইরে থেকে মানবিক কাব্য রচনায় অভিনবত্ব দেখান। রোমান্টিক কবিরা তাঁদের কাব্যে ঐশ্বর্যবান, প্রেমশীল, সৌন্দর্যপূজারী, জীবনপিপাসু মানুষের ছবি এঁকেছেন। ড. সুকুমার সেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে মন্তব্য করেছেন, 'রোমান্টিক কাহিনি কাব্যে পুরানো মুসলমান কবিদের সর্বদাই একচ্ছত্রতা ছিল। মুসলমানদের ধর্মীয় আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে দেবদেবীর কল্পনার কোন অবকাশ ছিল না। তাই বাংলা সাহিত্যের ধর্মীয় পরিবেশের বাইরে থেকে এই কবিরা স্বতন্ত্র কাব্যধারার প্রবর্তন করেন। ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন এসব কাব্যে নতুন ভাব, বিষয় ও রসের যোগান দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশের সাহিত্যের গতানুগতিক ঐতিহ্যের বাইরে নতুন ভাবনা চিন্তা ও রসমাধুর্যের পরিচয় এ কাব্যধারায় ছিল স্পষ্ট। ধর্মের গণ্ডির বাইরে এই শ্রেণির জীবনরসাশ্রিত প্রণয়োপাখ্যান রচিত হয়েছিল বলে তাতে এক নতুনতর ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয় ।

রোমান্টিক প্রণয়কাব্যগুলোতে স্থান পেয়েছে বিষয়বস্তু হিসেবে মানবীয় প্রণয়কাহিনি। এই প্রণয়কাহিনি মর্ত্যের মানুষের। ড. ওয়াকিল আহমদ মন্তব্য করেছেন, 'মানুষের প্রেমকথা নিয়েই প্রণয়কাব্যের ধারা, কবিগণ মধুকরী বৃত্তি নিয়ে বিশ্বসাহিত্য থেকে সুধারস সংগ্রহ করে প্রেমকাব্যের মৌচাক সাজিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে তা অভিনব ও অনাস্বাদিতপূর্ব। মুসলমান কবিরাই এ কৃতিত্বের অধিকারী।”

প্রণয়কাব্যগুলোর বিকাশ ঘটেছিল বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের পরিসরে। মুসলমান কবিগণের সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে ছিল হিন্দুপুরাণ পরিপুষ্ট পাঁচালি। এই একঘেঁয়ে ধর্মগীতির ধারা তাঁদের কাছে প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠে নি। বরং প্রণয়কাব্য রচনায় মূল্যবান অবদান রেখে তাঁরা বাংলা কাব্যে সঞ্চার করে গেছেন এক অনাস্বাদিত রস। মঙ্গলকাব্যের কাহিনি গ্রথিত হয়েছে দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনার উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রণয়কাব্যের লক্ষ্য ছিল শিল্পসৃষ্টি ও রসসঞ্চার। রোমান্টিক কথা ও কাহিনির অসাধারণ ভাঙার আরবি-ফারসি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় বাংলা সাহিত্যে এই ধারার সৃষ্টি। আর এতে আছে জীবনের বাস্তব পরিবেশের চেয়ে ইরানের যুদ্ধামোদী রাজদরবার ও নাগর সমাজের মানসাভ্যাসের প্রতিফলন।' প্রণয়কাব্যগুলোতে উপাদান হিসেবে স্থান পেয়েছে 'মানবপ্রেম, রূপ-সৌন্দর্য, যুদ্ধ ও অভিযাত্রা, অলৌকিকতা ও আধ্যাত্মিকতা।

বাংলার মুসলমান কবিগণের মধ্যে প্রাচীনতম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর চৌদ্দ শতকের শেষে বা পনের শতকের প্রথমে 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য রচনা করার মাধ্যমে এই ধারার প্রবর্তন করেন। তারপর অসংখ্য কবির হাতে এই কাব্যের বিকাশ ঘটে এবং আঠার শতক পর্যন্ত তা সম্প্রসারিত হয়। এই দীর্ঘ সময় ধরে মুসলমান কবিগণের স্বতন্ত্র অবদান ব্যাপকতা ও ঔজ্জ্বল্যে বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা সাহিত্যকে আরবি ফারসি হিন্দি সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে যে নতুন ঐতিহ্যের প্রবর্তন করা হয় তার তুলনা নেই। পরবর্তী পর্যায়ে দোভাষী পুঁথির মধ্যে এই ধরনের বিষয় স্থান পেলেও তাতে কোন ঔজ্জ্বল্য পরিলক্ষিত হয় না।

# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের যে বিকাশ সাধিত হয়েছিল তা এদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙালি মুসলমান কবিরা ধর্মসংস্কারমুক্ত মানবীয় প্রণয়কাহিনি অবলম্বনে কাব্যধারার প্রথম প্রবর্তন করে এ পর্যায়ের সাহিত্যসাধনাকে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী করেছেন। ধর্মীয় ভাবভাবনায় সমাচ্ছন্ন কাব্যজগতের পাশাপাশি মুক্ত মানবজীবনের আলেখ্য অঙ্কনের মাধ্যমে মুসলমান কবিগণ সূচনা করেছেন স্বতন্ত্র ধারার। সুদূর আরাকানে বিজাতীয় ও ভিন্ন ভাষাভাষী রাজার অনুগ্রহ লাভ করে বঙ্গভাষাভাষী যে সকল প্রতিভাশালী কবির আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁরা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান অবদানে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন এবং মধ্যযুগের ধর্মনির্ভর সাহিত্যের পাশে মানবীয় প্রণয়কাহিনি স্থান দিয়ে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিগণকর্তৃক সৃষ্ট কাব্যরসাস্বাদনের নতুন ধারাটি বাংলা সাহিত্যের মূল প্রবাহ থেকে স্বতন্ত্র এবং ভৌগোলিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তা সর্বজনীন বাংলা সাহিত্যের অভ্যুদয় ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিগণের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের বিষয়টি পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে আসতে বিলম্বিত হয়েছে। মুসলমান কবিরা ইসলামি বিষয় অবলম্বনে কাব্যরচনা করায় বৃহত্তর হিন্দুসমাজ তার প্রতি সমাদর দেখায় নি। ফলে হিন্দুসমাজে এসব কবির নাম অজানা ছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে ড. দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখের উদ্যোগে হাতে লেখা পুঁথি সংগ্রহের ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু হলেও মুসলমান কবিদের রচনা উপেক্ষিত থেকেছে। পরবর্তী কালে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মুসলমান কবিগণের পুঁথি আবিষ্কার করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের বিস্ময়কর অবদানের বিশাল ভাণ্ডার উদ্ঘাটন করেন। বাংলাদেশের গবেষকগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় মধ্যযুগের মুসলমান কবিগণ স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণে আরাকানের মুসলিম সংস্কৃতি বাংলাদেশের ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হয়ে পড়লেও তার মানবিক চেতনাসমৃদ্ধ নতুন সাহিত্যসৃষ্টি যে স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের উজ্জ্বলতম প্রকাশ হিসেবে দেখা। দিয়েছিল তা বাংলাদেশের গবেষকগণের ঐকান্তিকতায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের বাইরে বার্মার (বর্তমান মায়ানমার) অন্তর্ভুক্ত মগের মুল্লুক আরাকানে বাংলা কাব্যচর্চার বিকাশ বিশেষ কৌতূহলের ব্যাপার বলে মনে হতে পারে। আরাকানকে বাংলা সাহিত্যে 'রোসাং' বা 'রোসাঙ্গ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বার্মার উত্তর-পশ্চিম সীমায় এবং চট্টগ্রামের দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে এর অবস্থান ছিল। আরাকানবাসীরা তাদের দেশকে 'রখইঙ্গ' নামে অভিহিত করত। কথাটি সংস্কৃত 'রক্ষ' থেকে উৎপন্ন বলে মনে করা হয়। আরাকানি ভাষায় 'রখইঙ্গ' শব্দের অর্থ দৈত্য বা রাক্ষস এবং সে কারণে দেশকে বলে 'রখইঙ্গ তঙ্গী' বা রাক্ষসভূমি। 'রখইঙ্গ' থেকেই 'রোসাঙ্গ' শব্দের উৎপত্তি। আইন-ই-আকবরিতে এদেশ 'আখরত্ব' নামে অভিহিত হয়েছে। ড. মুহম্মদ এনামুল হক 'রখইং' শব্দের ইংরেজি অপভ্রংশ 'আরাকান' বলে উল্লেখ করেছেন। আরাকানের অধিবাসীরা সাধারণভাবে বাংলাদেশে 'মগ' নামে পরিচিত। এই 'মগ' বা "মঘ শব্দটি ‘মগধ' শব্দজাত এবং শব্দটি আরাকানি ও বৌদ্ধ শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশ মুসলমান অধিকারে আসার পূর্বে আরাকানে মুসলমানদের আগমন ঘটে। খ্রিস্টীয় আট-নয় শতকে আরাকানরাজ মহাতৈং চন্দয় (৭৮৮-৮১০) এর রাজত্বকালে যে সকল আরবিয় বণিক স্থায়ীভাবে সে দেশে বসবাস শুরু করে তাদের মাধ্যমেই সেখানে ইসলাম ধর্মের প্রচার হয়। একই সময় থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলেও ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ফলে ধর্মীয় বন্ধনের মাধ্যমে এই দুই অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ইতিহাসের সাক্ষ্যে প্রমাণ মিলে যে, আরাকানরাজারা দেশধর্মের প্রভাবের ঊর্ধ্বে একটি সর্বজনীন সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছিলেন এবং সেখানে ছিল মুসলমানদের ব্যাপক প্রভাব। মেঃৎ-চৌ-মৌন-এর আমলে ১৪৩০ থেকে ১৪৩৪ সাল পর্যন্ত রোসাঙ্গ গৌড়ের সুলতান জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহর করদরাজ্য রূপে বিদ্যমান ছিল।

‘বার্মার মূল ভূখণ্ড ও আরাকানের মধ্যেকার দুরতিক্রম্য পর্বতই আরাকানের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন সত্তার এবং সমুদ্রসান্নিধ্য তার সমৃদ্ধির কারণ।' আরাকান রাজ নরমিখলা বার্মারাজার ভয়ে ১৪৩৩ সালে চট্টগ্রামের রামু বা টেকনাফের শত মাইলের মধ্যে অবস্থিত 'মোহ' নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। সে সময় থেকে ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত তিন শ বছর ম্রোহঙ আরাকানের রাজধানী ছিল। এই ম্রোহঙ শব্দ থেকেই রোসাঙ্গ নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকের ধারণা।

রোসাঙ্গের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। এই সময় থেকে তাঁরা নিজেদের বৌদ্ধ নামের সঙ্গে এক একটি মুসলমানি নাম ব্যবহার করতেন। তাঁদের প্রচলিত মুদ্রার একপীঠে ফারসি অক্ষরে কলেমা ও মুসলমানি নাম লেখার রীতিও প্রচলিত হয়েছিল। যে সব ইসলামি নাম তাঁরা ব্যবহার করেছেন সেগুলো হল : কলিমা শাহ্, সুলতান, সিকান্দর শাহ্, সলীম শাহ্, হুসেন শাহ প্রভৃতি। ১৪৩৪ থেকে ১৬৪৫ সাল পর্যন্ত দুই শতাধিক বৎসর ধরে আরাকান রাজগণ মুসলমানদের ব্যাপক প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এই সময়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. মুহম্মদ এনামুল হক মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'এই শত বৎসর ধরিয়া বঙ্গের (মোগল-পাঠান) মুসলিম রাজশক্তির সহিত স্বাধীন আরাকান রাজগণের মোটেই সদ্ভাব ছিল না, অথচ তাঁহারা দেশে মুসলিম রীতি ও আচার মানিয়া আসিতেছিলেন। ইহার কারণ খুঁজিতে গেলে মনে হয়, আরাকানি মঘসভ্যতা, রাষ্ট্রনীতি ও আচারব্যবহার হইতে বঙ্গের মুসলিম সভ্যতা রাষ্ট্রনীতি ও আচারব্যবহার অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত ছিল বলিয়া আরাকানি রাজগণ বঙ্গের মুসলিম প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই।

আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময় বাঙালি মুসলমান কবিরা ধর্মসংস্কারের বাইরে মানবীয় প্রেমকাহিনি নিয়ে নতুন কাব্যধারার সূচনা করেন। আরাকানে বিজাতীয় রাজাদের অনুগ্রহে বাংলা ভাষাভাষী কবিরা তাদের সাহিত্যিক অবদান দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন।

মধ্যে মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের অবদান নিয়ে গবেষণা বিলম্বিত হয়েছে, কারণ হিন্দু সমাজ তাদের প্রতি সমাদর দেখায়নি। উনিশ শতকের শেষদিকে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের মাধ্যমে কবিদের পুঁথি সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হলেও মুসলমান কবিদের রচনা উপেক্ষিত ছিল। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ পরে মুসলমান কবিদের উল্লেখযোগ্য অবদান আবিষ্কার করেন।

আরাকান স্থানটি বাংলাদেশ থেকে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন হলেও এর সাহিত্য সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে বিশেষ প্রভাব ফেলে। আরাকানকে 'রোসাং' বা 'রোসাঙ্গ' নামে উল্লেখ করা হয়, এবং এটি বাংলার পূর্বে মগের অঙ্গভুক্ত ছিল। আরাকানে মুসলমানদের আগমন খ্রিস্টীয় আট-নয় শতকে ঘটে।

আরাকান রাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও মুসলমানি নাম ব্যবহার করতেন এবং এই সময়ের ঘটনায় ইসলামি সম্পৃক্ততা ছিল। আরাকনের রাজধানী ম্রোহঙ ত্রিশ বছর ধরে আরাকানের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করে।

- বাংলা সাহিত্যে আরাকানকে 'রোসাঙ্গ' বলা হয় । সপ্তদশ শতকে এ অঞ্চল বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক প্রসারে বিশেষ অবদান রাখে।

- আরাকান রাজসভার আদি কবি ও প্রথম বাঙালি কবি দৌলত কাজী।

- আরাকান রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল।

বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় আরাকান রাজসভার ভূমিকা

শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনে যখন মুখরিত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, তখন বার্মার অন্তর্ভুক্ত 'মগের মুল্লুক'-এ আরাকানের বৌদ্ধ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম কবিদের কাব্য সাধনার আসরে ধ্বনিত হয়েছিল আরেক নবসুরের আলাপন, ফুটে উঠেছিল দেব-দেবীবিহীন বলিষ্ঠ লৌকিক প্রেমকাহিনি। এ চিত্র একান্তভাবেই মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ মানবজীবনের প্রতীক। মায়ানমারের উত্তর-পশ্চিম সীমায় এবং চট্টগ্রামের দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে আরাকানের অবস্থান। আরাকানকে বাংলা সাহিত্যে 'রোসাঙ্গ' নামে অভিহিত করা হয়। বাংলায় মোগল-পাঠান সংঘর্ষের ফলে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আরাকান রাজসভার উচ্চ পদগুলোয় অধিষ্ঠিত হয়। কারণ, আরাকানের নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির চেয়ে মুসলিম সংস্কৃতি অতি উঁচু মানের ছিল। মধ্যযুগে ধর্মসংস্কারমুক্ত ঐহিক কাব্যকথার প্রবর্তন করেন মুসলমান কবিগণ এবং তা আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করে রূপায়িত হয়ে উঠে। আরাকান রাজা শ্রী সুধর্মার সমর সচিব আশরাফ খানের তত্ত্বাবধানে দৌলত কাজী 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্য রচনা করেন। কোরেশী মাগন ঠাকুর নিজে 'চন্দ্রাবতী' কাব্য রচনা করেন এবং তাঁর সহায়তায় আলাওল 'পদ্মাবতী', সৈয়দ মুহম্মদের নির্দেশে 'হপ্তপয়কর', নবরাজ মজলিসের আদেশে 'সিকান্দরনামা', সৈয়দ মুসার আদেশে 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল' কাব্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। এছাড়াও কবি মরদনের 'নসীরানামা' ও আবদুল করীম খন্দকার 'দুল্লা মজলিস' কাব্য রচনা করেন, যা বাংলা কাব্যসম্ভারকে সমৃদ্ধ করে। একান্ত মানবিক প্রেমাবেদন-ঘনিষ্ঠ এসব কাব্য অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

আরাকান রাজসভার বাংলা সাহিত্য- | |

সাহিত্যিক | সাহিত্যকর্ম |

| দৌলত কাজী | 'লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না' (১৬৫৯) |

| আলাওল | 'পদ্মাবতী', 'হপ্তপয়কর', ‘তোহফা’ (নীতিকাব্য), 'সিকান্দরনামা', 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল' |

| কোরেশী মাগন ঠাকুর | ‘চন্দ্রাবতী’ |

| মরদন | 'নসীরানামা' |

| আবদুল করিম খন্দকার | 'দুল্লা মজলিস', 'নূরনামা |

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'মর্সিয়া সাহিত্য' নামে এক ধরনের শোককাব্য বিস্তৃত অঙ্গন জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। এমন কি তার বিয়োগাত্মক ভাবধারার প্রভাবে আধুনিক যুগের পরিধিতেও তা ভিন্ন আঙ্গিকে এসে উপনীত হয়েছে। শোক বিষয়ক ঘটনা অবলম্বনে সাহিত্যসৃষ্টি বিশ্ব সাহিত্যের প্রাচীন রীতি হিসেবে বিবেচিত। 'মর্সিয়া' কথাটি আরবি, এর অর্থ শোক প্রকাশ করা। আরবি সাহিত্যে মর্সিয়ার উদ্ভব নানা ধরনের শোকাবহ ঘটনা থেকে হলেও পরে তা কারবালা প্রান্তরে নিহত ইমাম হোসেন ও অন্যান্য শহীদকে উপজীব্য করে লেখা কবিতা মর্সিয়া নামে আখ্যাত হয়। আরবি সাহিত্য থেকে মর্সিয়া কাব্য ফারসি সাহিত্যে স্থান পায়। ভারতে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এদেশে ফারসি ভাষায় মর্সিয়া প্রচলিত হয় এবং পরে উর্দু ভাষাতেও তার প্রসার ঘটে। এসব আদর্শ অনুসরণ করে বাংলা ভাষায় মর্সিয়া সাহিত্যের প্রচলন হয়। ভারতে বিভিন্ন ভাষায় মর্সিয়া সাহিত্যের প্রচলনের পিছনে পারস্য দেশীয় বণিক, দরবেশ, পণ্ডিত, কবি প্রমুখের অনুপ্রেরণা বিশেষ ভাবে কাজ করেছে।

এসব কাব্যের কোন কোনটি যুদ্ধ কাব্য হিসেবে বিবেচনার যোগ্য। যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে কোন কোনটি পরিণতিতে চরম বিয়োগাত্মক রূপ গ্রহণ করেছে। শেষে কাব্য হয়ে উঠেছে মর্সিয়া বা শোক কাব্য। কোথাও কোথাও যুদ্ধকাহিনি নিয়ে রচিত হয়েছে জঙ্গনামা। কারবালার বিষাদময় কাহিনিতে যুদ্ধের ঘটনা যত প্রাধান্য পেয়েছে তার চেয়ে বেশি পেয়েছে শোকের অনুভূতি। এ প্রসঙ্গে ড. গোলাম সাকলায়েন মন্তব্য করেছেন, ‘জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাহিনি-সংবলিত কাব্যগুলি মুসলিম কবিসৃষ্ট সাহিত্যধারার মধ্যে নানাকারণে বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে। কারবালা-যুদ্ধভিত্তিক কাব্যনির্মাণ সেকালের কবিদের কাছে ফ্যাশান হিসাবে গণ্য হতো এবং সেটা প্রলোভনের ব্যাপারও ছিল। তার কারণ সুস্পষ্ট। মুহরম মাস এলেই বাংলার গ্রামে-গঞ্জে মুসলমানদের মন বেদনাকরুণ পুথিপাঠের আসর বসাতো আর সেইজন্য কবিরাও কারবালার করুণ কাহিনি নিয়ে শহীদে কারবালা, জঙ্গনামা, হানিফার লড়াই ইত্যাদি কাব্য লেখার তাগিদ বোধ করতেন।'

মর্সিয়া কাব্য বা শোক কাব্যের পটভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে ড. আহমদ শরীফ লিখেছেন, 'যুদ্ধ কাব্যের মধ্যে কারবালাযুদ্ধ কাব্যই ষোল-সতের শতক থেকে বাংলার মুসলিম সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হতে থাকে। তার কারণ দাক্ষিণাত্যের বাহমনিরাজ্যে- বিজাপুরে-বিদরে-বেরারে-গোলকুণ্ডায়-আহমদনগরে ইরানি বংশজ শিয়ারাই সুলতান ও শাসকগোষ্ঠী ছিলেন। শিয়ারা কারবালা যুদ্ধকে স্মরণ করা অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় পার্বণ বলেই জানে। চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের শিয়াদের ও ইরানি শিয়াদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, সে সূত্রে ষোল শতক থেকেই চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'মাতুল হোসেন' (হোসেন নিধন) কাব্য রচিত হতে থাকে, তারপর শিয়া সাক্ষাতী-শাসিত ইরানে আশ্রিত হুমায়ুনের দিল্লি প্রত্যাবর্তনের পরে দরবারসূত্রে ইরানের ও ইরানীয় প্রভাব প্রবল ও সর্বব্যাপী হতে থাকে। আবার আঠার শতকে সাফাতী রাজত্বের অবসানে ভারতে বাংলায় আশ্রিত শিয়া ইরানিদের প্রভাবে মুহররম তাজিয়াদি সহ একটি জনপ্রিয় জাতীয় পার্বণের মর্যাদায় স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পায়।

মোগল আমলে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে শিয়া শাসক ও আমীর ওমরাগণ শাসনকার্য উপলক্ষে এসে বসবাস করতেন। মুসলমানদের মধ্যে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা মর্সিয়া সাহিত্য বিকাশের প্রেরণা দান করেন। তৎকালীন শিয়া শাসকরা কবিগণকে উৎসাহ প্রদান করতেন। অনেক কবি মুর্শিদাবাদের নবাবের মনোরঞ্জনের জন্য মর্সিয়া রচনায় আত্মনিয়োগ করতেন।

মর্সিয়া সাহিত্যের উৎপত্তি সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, 'যদিও ইমাম হাসান-হোসেনের প্রতি সমকালে হযরত আলীর ভক্ত-অনুগতদের ছাড়া আর কারও তেমন সমর্থন সহানুভূতি ছিল না, তবু কালক্রমে আল্লাহর বান্দা ও রসুলের নাতি বলেই মুসলিম মাত্রই হাসান-হোসেনের ভক্ত-সমর্থক এবং মুয়াবিয়া-এজিদের নিন্দুক হয়ে ওঠে। যেহেতু পরবর্তী কালে মুসলিমমাত্রই রসুলের আত্মীয় বলে তাঁর হতভাগ্য দৌহিত্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে, অর্থাৎ পরাজিত পক্ষের সমর্থক হয়ে যায়, যেহেতু নায়ক বিজয়গৌরব হীন, সেহেতু তার প্রধান রস করুণ হতেই হয়—শোকের বা কান্নার আধার বলেই এ বিলাপ-প্রধান সাহিত্যের নাম 'মর্সিয়া সাহিত্য বা শোক সাহিত্য।'

মর্সিয়া সাহিত্যের উৎপত্তি কারবালার বিষাদময় কাহিনি ভিত্তি করে হলেও তার মধ্যে অন্যান্য শোক ও বীরত্বের কাহিনির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফাগণের বিজয় অভিযানের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনিও এই শ্রেণির কাব্যে স্থান পেয়েছে। 'জঙ্গনামা' নামে বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের কাব্য রচিত হয়েছে। মর্সিয়া সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. গোলাম সাকলায়েন তাঁর 'বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'এই কাব্যগুলির মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান তাঁহাদের প্রাণের কথা প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিলেন ও তাঁহারা ইহার মারফত অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে শিখিলেন। বাংলা মর্সিয়া কাব্যগুলি প্রধানত অনুবাদ সাহিত্য হিসাবেই গড়িয়া উঠে। বাঙালি কবিগণ যদিও মূলত ফারসি ও উর্দু কাব্যগুলির ভাবকল্পনা ও ছায়া আশ্রয় করিয়া তাহাদের কাব্যাদি রচনা করিয়াছিলেন তথাপি এগুলির মধ্যে তাঁহাদের মৌলিকতার যথেষ্ট পরিচয় বিদ্যমান। ফলে এই কাব্যগুলি এক প্রকার অভিনব সৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুদূর আরব পারস্যের মানুষের কাহিনি কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া কবিগণ যে বাগভঙ্গি ও পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অনেক ক্ষেত্রে অবাস্তব ও উদ্ভট হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, বাঙালি কবিগণ মাটির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।'

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'মর্সিয়া সাহিত্য' শোককাব্যের একটি জনপ্রিয় শাখা। আরবি শব্দ 'মর্সিয়া' অর্থ শোক প্রকাশ করা, যা আরবি সাহিত্যে উদ্ভব লাভ করে কারবালার যুদ্ধ ও শহীদ ইমাম হোসেনের কাহিনী অবলম্বনে। ফারসি সাহিত্য ও পরে উর্দুতে এর প্রসার ঘটলে, বাংলা ভাষায়ও মর্সিয়া সাহিত্যের জন্ম হয়।

শোক ও যুদ্ধ কাহিনির ভিত্তিতে লেখা এসব কবিতা বাংলায় বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, বিশেষ করে ষোল ও সতেরো শতকে। ড. গোলাম সাকলায়েন মন্তব্য করেছেন যে, মর্সিয়া সাহিত্য মুসলিম কবিদের সৃষ্টি ও পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে। তা ছাড়া ড. আহমদ শরীফ মর্সিয়া সাহিত্যের উৎপত্তি ও এর বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

- মর্সিয়া সাহিত্যের উৎস: কারবালার কাহিনির প্রভাব।

- শোক ও বিয়োগাত্মক কাহিনির অনুপ্রবেশ।

- বাঙালি কবিরা ফারসি ও উর্দু কাব্যের ছায়ায় তাদের কাব্য রচনা করেছেন।

- মাসকুলিন ভাবনা ও সমাজের প্রতি অধিকৃত আবেগ খুঁজে পাওয়া গেছে।

মর্সিয়া সাহিত্য বাংলা মুসলমানদের মধ্যে নানা ধরনের আবেগের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সাহিত্যের শৈলীতে এক ধরনের মৌলিকতা প্রতিফলিত করে।

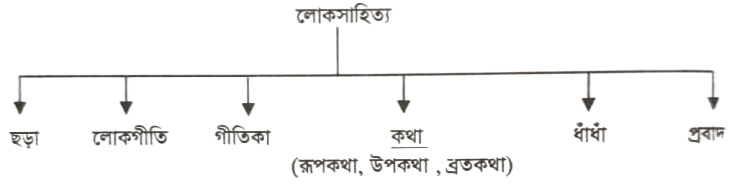

'লোকসাহিত্য' বলতে জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত গাথাকাহিনী, গান, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদিকে বুঝানো হয়। সাধারণত কোন সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর অলিখিত সাহিত্যই লোকসাহিত্য। 'ডাক ও খনার বচন' কে লোকসহিত্যের আদি নিদর্শন হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

চন্দ্রকুমার দে লোকসাহিত্য সংগ্রাহক ও লেখক। অর্থনৈতিক দৈন্যদশার কারণে বেশিদুর পড়ালেখা করতে পারেননি। ফলে নামমাত্র বেতনে চাকরি করেছেন বিভিন্ন জায়গায়। অবশেষে কেদারনাথের মাধ্যমে চন্দ্রকুমার দে দীনেশচন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করেন এবং মাসিক সত্তর টাকা বেতনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসাহিত্য সংগ্রাহক পদে নিযুক্ত হন। চন্দ্রকুমার দে সারা বাংলা ঘুরে ঘুরে লোকসাহিত্য ও লোকসংগীত সংগ্রহ শুরু করেন। পরবর্তীতে এসকল সংগৃহীত সাহিত্য দীনেশচন্দ্রের সম্পাদনায় 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে প্রকাশিত হয়। ফলে চন্দ্রকুমার দেশ-বিদেশে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেন এবং লোকসাহিত্য প্রেমীর হৃদয়ে জায়গা করে নেন।

রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন একাধারে ছিলেন শিক্ষাবিদ, গবেষক, লোকসাহিত্য বিশারদ ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার। দেশের সংস্কৃতির প্রতি গভীর মমতা থাকার কারণে তিনি দেশের অতীতের সাহিত্যকে জনসমক্ষে আনতে ব্যাপক প্রয়াস চালান। বাংলাদেশের সমৃদ্ধ লোকসাহিত্য বিলুপ্তি থেকে উদ্ধার এবং এ সাহিত্য বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর সম্পাদনায় সংগৃহীত এ লোকসাহিত্য 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে প্রকাশিত হয়। ফলে তিনি সর্বত্র প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেন এবং লোকসাহিত্যপ্রেমীর হৃদয়ে জায়গা করে নেন।

# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

ছড়া মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত ঝংকারময় পদ্য। এটি সাধারণত স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এটি সাহিত্যের একটি প্রাচীন শাখা। যিনি ছড়া লেখেন তাকে ছড়াকার বলা হয়। ‘ছেলেভুলানো ছড়া’, ‘ঘুম পাড়ানি ছড়া’ ইত্যাদি ছড়া দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত। প্রাচীনকাল থেকে ইংরেজি ভাষায় ননসেন্স রাইম প্রচলিত রয়েছে কারণ ছড়ার প্রধান দাবি ধ্বনিময়তা ও সুরঝংকার, অর্থময়তা নয়।

লোকগীতি: লোকসমাজের মুখে মুখে যে গীত চলে এসেছে। এতে কোন কাহিনী থাকে না। বিশেষ বিশেষ ভাব অবলম্বনে এই শ্রেণীর গান রচিত।

- হারামণি: বিখ্যাত প্রাচীন লোকগীতি সংকলন। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ছিলেন এর প্রধান সম্পাদক।

# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

গীতিকা: এক শ্রেণীর আখ্যানমূলক লোকগীতি সাহিত্যে গীতিকা' নামে পরিচিত। ইংরেজিতে তাকে বলা হয় ব্যালাড। Ballad শব্দটি ফরাসি Ballet বা নৃত্য শব্দ থেকে এসেছে।

ইউরোপে প্রাচীনকালে নাচের সাথে যে কবিতা গীত হত তাকেই Ballad বা গীতিকা বলা হত। বাংলাদেশ থেকে সংগৃহিত লোকগীতিগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে ।

ক) নাথ গীতিকা

খ) মৈমনসিংহ গীতিকা

গ) পূর্ববঙ্গ গীতিকা

# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

ক) নাথ গীতিকা: স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন রংপুর জেলার মুসলমান কৃষকদের কাছ হতে সংগ্রহ করে 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নামে প্রকাশ করেন।

খ) মৈমনসিংহ গীতিকা: বৃহত্তর ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বাংশে নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর, বিল, নদ-নদী পণ্ডাবিত ভাটি অঞ্চলে যে গীতিকা বিকশিত হয়েছিল তা 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে পরিচিত। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন গীতিকাগুলো সংগ্রহ করে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে প্রকাশ করেন। 'ময়মনসিংহ গীতিকা' বিশ্বের ২৩ টি ভাষায় অনূদিত হয়।

উল্লেখযোগ্য গীতিকার মধ্য রয়েছে:

ক. 'মহুয়া' পালা: মৈয়মনসিংহ গীতিকার শ্রেষ্ঠ পালা। এটি একটি প্রণয় আখ্যান। রচয়িতা দ্বিজ কানাই।

খ. দেওয়ানা মদিনা: রচয়িতা মনসুর বয়াতি।

গ. কাজল রেখা

# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

গ) পূর্ববঙ্গ গীতিকা: পূর্ববঙ্গ গীতিকা নামে পরিচিত গীতিকাগুলো কিছু পূর্ব ময়মনসিংহ থেকে এবং অবশিষ্ট গীতিকা নোয়াখালী, চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহিত। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন গীতিকাগুলো সংগ্রহ করে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে প্রকাশ করেন।

উল্লেখযোগ্য গীতিকার মধ্য রয়েছে: নিজাম ডাকাতের পালা, কাফন চোরা, কমল সওদাগর।

ডাক ও খনার বচন প্রাচীন যুগের সৃষ্টি হলেও মধ্যযুগের শুরুতে এগুলো সমৃদ্ধি লাভ করে। একসময়ে বাংলাদেশে ডাক ও খনার বচন ব্যাপক প্রচলিত ছিল।

ক) ডাকের বচন: বৌদ্ধদের জ্ঞানপুরুষ ডাক। এ বৌদ্ধ সমাজেই ডাকের বচনের উৎপত্তি হয়েছিল। কৃষক ও কৃষাণীরা এগুলো মুখস্থ রাখতেন। ডাক কোন একক ব্যক্তি বিশেষের নাম নাও হতে পারে। হয়ত একাধিক ব্যক্তি কালক্রমে বিশেষ জ্ঞানের যে পদগুলো রচনা করেছেন তাকেই ডাকের বচন বলা হয়। ডাকের বচন 'ডাকের কথা' বা 'ডাক পুরুষের কথা' নামেও পরিচিত। এতে জ্যোতিষ, ক্ষেত্রতত্ত্ব ও মানব চরিত্রের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন:

- ঘরে আখা বাইরে রাঁধে, অল্প কেশ ফুলাইয়া বাঁধে।

খ) খনার বচন: কৃষি ও আবহাওয়ার কথা প্রাধান্য পেয়েছে।

খনা: খনার বচন প্রধানত কৃষিভিত্তিক। খনার বচন ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। বৌদ্ধ সমাজে যেমন ডাকের বচনের উৎপত্তি হয়েছিল, তেমনি হিন্দু সমাজে খনার বচনের সৃষ্টি হয়েছিল। এ বচনগুলি জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী এক বিদুষী বাঙালি নারীর রচিত বলে ধরে নেয়া হয়। খনার বচনগুলির মাধ্যমে প্রধানত কৃষি, আবহাওয়া, সমাজের পরিচয় সম্পর্কে বহুবিধ ধারণা পাওয়া যায়। যেমন:

- কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস।

- একে তো নাচুনি বুড়ি, তার উপর ঢোলের বাড়ি।

- কলা রুয়ে না কেটো পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।

- আলো হাওয়া বেধ না, রোগ ভোগে মরো না।

- উনা ভাতে দুনা বল, অতি ভাতে রসাতল।

- আউশ ধানে চাষ লাগে তিন মাস।

- আগে খাবে মায়ে, তবে পাবে পোয়ে।

- গাছে গাছে আগুন জ্বলে, বৃষ্টি হবে খনায় বলে।

- তেলা মাথায় ঢালো তেল, শুকনো মাথায় ভাঙ্গ বেল।

- দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।

- ভাত দেবার মুরোদ নাই, কিল দেবার গোসাঁই।

# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

গদ্যের মাধ্যমে কাহিনি বর্ণিত হলে তাকে লোককথা বা লোককাহিনি বলে। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Folklore. কাহিনিগুলো কাব্যে রূপায়িত হলে 'গীতিকা' এবং গদ্যে বর্ণিত হলে তা 'কথা' নামে পরিচয় লাভ করে। ড. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মতে, লোককথা ৩ প্রকার। যথা:

১. রূপকথা

২. উপকথা

৩. ব্রতকথা।

রূপকথাঃ

নানা অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য কাহিনি নিয়ে রচিত সাহিত্যই রূপকথা। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Fairy Tales. বাস্তব রাজ্যের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো অপুত্রক রাজার দৈব বলে পুত্রলাভ, ভাগ্যান্বেষণে রাজপুত্রের দেশান্তরে গমন এবং বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে সাফল্য অর্জন, পরিণামে রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজ্য লাভ করে সুখে কালযাপন- এ ধরণের কাহিনি কাঠামোর উপর রূপকথার ভিত্তি ও প্রকাশ। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সংগৃহীত রূপকথার নাম 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭), 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' (১৯০৯), 'ঠানদিদির থলে' (১৯০৯), 'দাদামশায়ের থলে' (১৯১৩), 'কিশোরদের মন' (১৯৩৩)। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর রূপকথা সংগ্রহের নাম 'টুনটুনির বই' (১৯৬৪)।

উপকথা

পশু-পাখির কাহিনি অবলম্বনে রচিত সাহিত্যই উপকথা। কৌতুক সৃষ্টি এবং নীতি প্রচারের জন্য এগুলোর সৃষ্টি। এতে মানব চরিত্রের মতই পশুপাখির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে। ইংরেজির ঈশপের গল্প, সংস্কৃতে পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ এরূপ নীতিকথার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

ব্রতকথা

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়েলি ব্রতের সাথে সম্পর্কিত কাহিনি অবলম্বনে ব্রতকথা নামে এক ধরনের লোককথার বিকাশ ঘটেছে। এসব কাহিনিতে যে ধর্মবোধের কথা বলা হয়েছে তাতে মেয়েদের জাগতিক কল্যাণ নিহিত।

কবিগান দুই পক্ষের বিতর্কের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হত। দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতাই এর বৈশিষ্ট্য। কবিওয়ালারা মূলত ছিলেন গায়ক, তাঁরা অর্থের বিনিময়ে জনমনোরঞ্জন করতেন।

কবিওয়ালাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন:

- গোঁজলা গুঁই: তিনি কবিগানের আদিগুরু বলে পরিচিত।

- ভবানী বেনে, ভোলা ময়রা, হরুঠাকুর, কেষ্টা মুচি, এন্টনি ফিরিঙ্গি, রামবসু, রাসু-নৃসিংহ, নিতাইবৈরাগী, শ্রীধর কথক, নীলমণি পাটনী, বলরাম বৈষ্ণব, রামসুন্দর স্যাকরা নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রাষ্ট্রিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের মুখে কলকাতার হিন্দু সমাজে 'কবিওয়ালা' এবং মুসলিম সমাজে 'শায়ের' এর উদ্ভব ঘটে। ১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে ১৮৬০ সালে আধুনিকতার যথার্থ বিকাশের পূর্ব পর্যন্ত এই ১০০ বছর বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে উৎকর্ষপূর্ণ কোনো নিদর্শন বিদ্যমান নেই।

আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে।

কয়েকজন কবিয়ালের নামঃ

গোজলা গুই (কবিগানের আদি কবি), ভবানী বেনে, ভোলা ময়রা, হরু ঠাকুর, কেষ্টা মুচি, এন্টনি ফিরিঙ্গী, রামবসু, নিতাই বৈরাগী, নিধু বাবু।

শায়ের

শায়ের আরবি শব্দ এবং এর অর্থ কবি। মুসলমান সমাজে মিশ্র (দোভাষী) ভাষারীতির পুঁথি রচয়িতাদের শায়ের বলা হতো। উল্লেখযোগ্য শায়েরগণ হলেন- ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, মোহাম্মদ দানেশ, মালে মুহম্মদ, আব্দুর রহিম, আয়েজুদ্দিন।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আরবি-ফারসি শব্দমিশ্রিত এক ধরনের বিশেষ ভাষারীতিতে যে সব কাব্য রচিত হয়েছিল তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'পুঁথি সাহিত্য' নামে চিহ্নিত। কলকাতার সস্তা ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত হয়ে এই ধারার কাব্য দেশময় প্রচারিত হয়েছিল বলে 'বটতলার পুঁথি' নামেও একে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা চলেছে। কেউ কেউ এই শ্রেণীর কাব্যকে আরবি-ফারসি শব্দের প্রাচুর্যপূর্ণ ব্যবহারের জন্য 'দোভাষী পুঁথি' নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এতে মাত্র দুটি ভাষার শব্দ নয়, বাংলা-হিন্দি-তুর্কি ভাষার শব্দের সংমিশ্রণও এতে ঘটেছে।

শায়েরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন:

- কবি কৃষ্ণরাম দাস: এই ধারায় প্রথম কাব্য রচনা করেন। 'রায়মঙ্গল' তাঁর কাব্যের নাম।

- ফকির গরীবুল্লাহ: পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি ছিলেন ফকির গরীবুল্লাহ। মিশ্র ভাষারীতিতে তাঁর রচিত কাব্যগুলো হচ্ছে: 'আমীর হামজা' (প্রথম অংশ), 'জঙ্গনামা',

'ইউসুফ-জোলেখা', 'সোনাভান', 'সত্যপীরের পুঁথি'। - সৈয়দ হামজা: মিশ্র ভাষারীতিতে তাঁর রচিত কাব্যগুলো হচ্ছে: 'আমীর হামজা' (২য় অংশ), 'জৈগুনের পুথি', 'হাতেম তাই'। তার 'মধুমালতী' কাব্যটি পুঁথি সাহিত্যের ধারার অনুসারী নয়, কবি সম্ভবত ফারসি কাব্য থেকে বঙ্গানুবাদ করে এ কাব্যের রূপ দেন।

- মালে মুহম্মদ, মুহম্মদ খাতের, আব্দুর রহিম নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

পুঁথি সাহিত্য ও কবিগানের সমসাময়িক বিভিন্ন গানের পরিচয় মেলে তাদের মধ্য উল্লেখযোগ্য:

কবিগানের সমসাময়িককালে কলকাতা ও শহরতলীতে টপ্পাগান নামে রাগ-রাগিনীসংযুক্ত এক ধরনের ওস্তাদি গানের প্রচলন ঘটেছিল। হিন্দু টপ্পাগান এর আদর্শ। বাংলা টপ্পাগানের জনক ছিলেন নিধু বাবু বা রামনিধি গুপ্ত। টপ্পা থেকেই আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার সূত্রপাত বলে অনেকের ধারণা।

বাংলা টপ্পা গানের জনক রামনিধি গুপ্ত।

তাঁর বিখ্যাত গান-'নানান দেশের নানান ভাষা বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা'

পুঁথি সাহিত্য ও কবিগানের সমসাময়িক বিভিন্ন কবিতা ও গানের পরিচয় মেলে তাদের মধ্য উল্লেখযোগ্য:

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পাচালী গান এদেশে জনপ্রিয় হয়েছিল। পাচালী রচয়িতাদের মধ্য শক্তিশালী কবি ছিলেন দাশরথি রায়।

বাউল গান 'বাউল' শব্দটি এসেছে বাউর' শব্দ থেকে যার অর্থ হচ্ছে বাতুল অথবা পাগল। বাউলরা কখনো রীতিবন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চান না। তারা সংসারত্যাগী মুক্ত পুরুষ। বাউলদের সাধনাই হচ্ছে সঙ্গীতচর্চা। ‘UNESCO’ বাউল গানকে ২৫ নভেম্বর, ২০০৫ সালে ‘A Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage Humanity' বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

মানবতার বাহক লালন শাহ্ বাউল সাধক ও বাউল কবি হিসেবে খ্যাত। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালাভ না করলেও নিজের সাধনায় হিন্দু- মুসলমান শাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি মুক্ত এক সর্বজনীন ভাবরসে ঋদ্ধ বলে তাঁর রচিত গান বাংলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সমানভাবে জনপ্রিয় ।

লালন শাহ্ অক্টোবর, ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে (১ কার্তিক, ১১৭৯) ঝিনাইদহের হরিশপুর গ্রামে / কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালির ভাঁড়ারা গ্রামে এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ।

কথিত আছে যে, তিনি কোন এক সময় এক বাউল দলের সঙ্গী হয়ে গঙ্গাস্নানে যান। পথিমধ্যে বসন্ত রোগাক্রান্ত হলে সঙ্গীরা তাঁকে নদীর তীরে ফেলে যান। সিরাজ শাহ নামক জনৈক বাউল সাধক তাঁকে কুড়িয়ে নেন এবং তার কাছে লালিত-পালিত হন ।

- লালন সাঁই এর পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল লালনচন্দ্র কর।

- লালনের একমাত্র যে স্কেচটি প্রচলিত সেটি অঙ্কন করেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

- সিরাজ শাহের মৃত্যুর পর তিনি কুষ্টিয়ার ছেউরিয়া গ্রামে আখড়া স্থাপন করেন।

- তিনি আধ্যাত্মিক ও মরমি রসব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ বাউল সংগীতের জন্য বিখ্যাত ।

- লালনকে বিশ্বসমাজে পরিচিত করণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।রবীন্দ্রনাথ লালনের ২৯৮টি গান সংগ্রহ করে সংরক্ষিত করেন। এর মধ্যে ২০টি গান তিনি ‘প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করেন

- তিনি ১৭ অক্টোবর, ১৮৯০ সালে (বাংলা- ১লা কার্তিক, ১২৯৭) মারা যান ।

কিছু বিখ্যাত বাউ্ল গানঃ

১. খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়...

২. মিলন হবে কত দিনে...

৩. আমি অপার হয়ে বসে আছি...

৪. সময় গেলে সাধন হবে না...

৫. সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে...

৬. কেউ মালা কেউ তসবি গলায়...

৭. আপন ঘরে বোঝাই সোনা পরে করে লেনা দেনা...

মধ্যযুগের পরিধি ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত বলে বিবেচনা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে এই যুগের সর্বশেষ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কাব্যের ইতিহাসে মধ্যযুগের অবসান ঘটে। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে ১৮৬০ সালে আধুনিকতার যথার্থ বিকাশের পূর্ব পর্যন্ত এই একশ' বছর বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে উৎকর্ষপূর্ণ কোন নিদর্শন বিদ্যমান নেই। মধ্যযুগের শেষ আর আধুনিক যুগের শুরুর এই সময়টুকুকে 'অবক্ষয় যুগ' বলা হয়েছে। কারও কারও মতে এই সময়টা 'যুগ সন্ধিক্ষণ' নামে আখ্যাত হওয়া উচিত। 'অবক্ষয় যুগ' তথা যুগসন্ধিক্ষণের ফসল হিসাবে হিন্দুদের মধ্যে কবিগান ও মুসলমানদের মধ্যে পুঁথি সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। হিন্দু সমাজে কবিগানের রচয়িতাদের কবিওয়ালা এবং মুসলমান সমাজে মিশ্র ভাষারীতির পুঁথি রচয়িতাদের শায়ের বলা হত।

আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রাষ্ট্রিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের মুখে কলকাতার হিন্দু সমাজে 'কবিওয়ালা' এবং মুসলিম সমাজে 'শায়ের' এর উদ্ভব ঘটে। ১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে ১৮৬০ সালে আধুনিকতার যথার্থ বিকাশের পূর্ব পর্যন্ত এই ১০০ বছর বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে উৎকর্ষপূর্ণ কোনো নিদর্শন বিদ্যমান নেই।

১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের তিরোধানের মাধ্যমে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটে এবং ১৮৬০ সালে মাইকেলের সদর্প আগমনের মাধ্যমে আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে। এ ১০০ বছর সাহিত্য জগতে চলছিল বন্ধ্যাকাল, ফলে এ সময়টুকুকে বলে 'অবক্ষয় যুগ' বা 'যুগ সন্ধিক্ষণ'।

যুগ সন্ধিক্ষণের কবি/ অবক্ষয় যুগের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন