মিলেমিশে নিরাপদে বসবাস

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপ: সম্ভাবনা, ঝুঁকি ও আমাদের করণীয়

আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবী নানা সম্পদে ভরপুর। আমরা অবিরাম সেসব সম্পদ ব্যবহার করে চলছি। আবার প্রয়োজনে পরিবর্তন ঘটাচ্ছি অনেক কিছুর। পরিবর্তন কখনো আমাদের জন্য ভালো হচ্ছে আবার কখনো বা দেখাচ্ছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। আমাদের এই শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা এবার দেখে নেব প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপ সম্পর্কে। খুঁজে বের করব এসব পরিবর্তনের ফলে যে যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে তা কীভাবে টেকসই ব্যবস্থাপনা করা যায়। সেই সঙ্গে যেসব ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে, তা মোকাবিলা করতে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ভূমিকা কেমন হবে তা-ও বুঝে নেব।

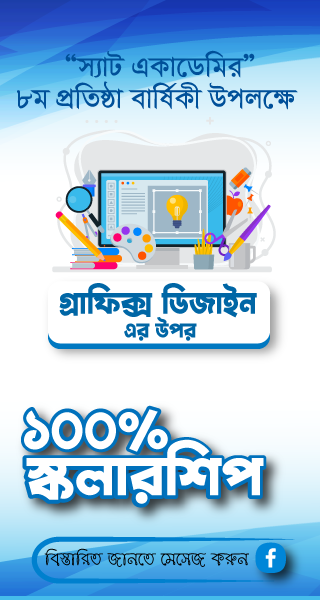

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপ চিহ্নিত করার জন্য প্রথমে আমরা নিচের দুটি মানচিত্র খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করব। এরপর বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নিচের ছকের মাধ্যমে কোন ধরনের ভূমি পরিবর্তিত হয়ে কোন ধরনের ভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা চিহ্নিত করব। পাশাপাশি এই ধরনের পরিবর্তন আমাদের জন্য কোন কোন সম্ভাবনা বা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে, সেগুলোও লিখব।

কক্সবাজারের কুতুপালং ও বালুখালীর রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় ২০১৭ (a, বামে) থেকে ২০১৯ (b, ডানে) সালের মধ্যে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের চিত্র যা রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। সবুজ আচ্ছাদন বা বনভূমি ধূসর রঙের মানববসতির মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

ভূমির ধরন (পূর্বের অবস্থা) | পরিবর্তিত রূপ | সৃষ্ট সম্ভাবনা | সৃষ্ট ঝুঁকি |

| |||

| |||

| |||

|

আমার এলাকায় ভূমি ব্যবহারের ধরন অনুসন্ধান

আমরা মানচিত্রের মাধ্যমে ভূমির ব্যবহারের পরিবর্তন দেখলাম। এখন চলো, আমাদের এলাকায় ভূমির ব্যবহারে কোন কোন পরিবর্তন এসেছে তা অনুসন্ধান করে বের করি। নিচে দেওয়া প্রশ্নমালা ব্যবহার করে আমাদের এলাকার/ বাড়ির প্রবীণ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় এই অনুসন্ধান কাজটি করব।

বৈশ্বিকভাবে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের রীতি

আমরা নিজ নিজ এলাকার ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের ধরন অনুসন্ধান করেছি। সেখানে দেখেছি, অনেকগুলো কারণে ভূমির ব্যবহারে পরিবর্তন হয়েছে এবং তার ফলে এলাকায় যা যা প্রভাব পড়েছে, তা যেমন আমাদের জন্য সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে, তেমনই ঝুঁকিও কম তৈরি করেনি!

ভূমি আচ্ছাদন ও ব্যবহার পরিবর্তনের ইতিহাস মিলিয়ন বছরের যা মানব সভ্যতার শুরুর সময়কালের মতোই প্রাচীন। ভূমির এসব পরিবর্তন বৈশ্বিক পরিবেশ পরিবর্তনে কীভাবে কাজ করছে, ভূমি পরিবর্তনের বৈশ্বিক ধরন কেমন, পরিবর্তনের কারণ, এসব পরিবর্তন কীভাবে সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করছে তা জানার পাশাপাশি এ ধরনের পরিবর্তনের ফলাফল সম্পর্কে এ অংশে আমরা জানার চেষ্টা করব।

- আমাদের এলাকায় ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের ধরন অনুসন্ধান করতে গিয়ে নিশ্চয়ই আমরা দেখেছি কৃষিজমির ব্যবহার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। তাই বৈশ্বিকভাবে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট খুঁজে বের করার কাজটি করার জন্য আমরা প্রথমে পৃথিবীর মানচিত্রের সাহায্যে ১৭০০ সাল থেকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত ভূমির ব্যবহারে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কৃষিজমির ব্যবহার কেমন প্রভাব ফেলতে পারে তা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করব। তারপর একটি ছকের সাহায্যে পরিবর্তনের ধরনগুলো চিহ্নিত করব।

| ১৭০০ সালের মানচিত্রে ভূমি ব্যবহারের ধরন | ২০০০ সালের মানচিত্রে ভূমি ব্যবহারের ধরন | ২০৫০ সালের মানচিত্রে ভূমি ব্যবহারের ধরন |

|

- উপরের কাজের মাধ্যমে আমরা দেখলাম, কৃষিজমির ব্যবহারে পরিবর্তন বৈশ্বিকভাবে ভূমি আচ্ছাদনের পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু কেবলমাত্র কৃষিজমির ব্যবহারের পরিবর্তনই কি ভূমির আচ্ছাদনের বৈশ্বিকভাবে পরিবর্তনের একমাত্র কারণ? নিশ্চয় না। চলো এখন আমরা অনুসন্ধান করে বের করি ভূমির আচ্ছাদন ও ব্যবহার পরিবর্তনের বৈশ্বিক ধরন; এসব পরিবর্তন হওয়ার কারণ; এর ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি ও সম্ভাবনা এবং এসব ক্ষেত্রে আমাদের কী কী করণীয় থাকতে পারে যার ফলে এই পরিবর্তন আমাদের জন্য ঝুঁকির কারণ না হয়ে ওঠে।

- এই অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আমরা এই অধ্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুসন্ধানী অংশ থেকে নেব।

- অনুসন্ধান শেষে প্রাপ্ত ফলাফল আমরা প্রত্যেকে একটি প্রতিবেদন আকারে জমা দেব।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন

বৈশ্বিকভাবে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা দেখেছি জনসংখ্যা সেখানে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। নিশ্চয়ই তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগছে অতীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা কেমন ছিল, সে সময়ে মানুষ কোথায় বাস করত, তাদের জীবিকার উৎস কী ছিল কিংবা তারা কোন প্রক্রিয়ায় নানা ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে আজকের পর্যায়ে এসেছে। আমরা এ অংশে সেসবের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব এবং বোঝার চেষ্টা করব কীভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি কোন দেশ বা এলাকার ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন আনে।

- প্রথমে আমরা পৃথিবীর মানচিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন মহাদেশের জনসংখ্যার অবস্থা দেখব। পরে এই মানচিত্রটি এবং অনুসন্ধানী অংশের সাহায্যে নিচের ছকটি খাতায় তুলে পূরণ করব।

জনসংখ্যার পরিমাণ | দেশের নাম | মহাদেশের নাম | ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের স্বরূপ | ফলাফল | ঐ দেশের প্রেক্ষাপটে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে |

>১০০০ মিলিয়ন | |||||

১০০ - ১০০০ মিলিয়ন | |||||

৫০-১০০ মিলিয়ন | |||||

২৫-৫০ মিলিয়ন | |||||

৫-২৫ মিলিয়ন | |||||

<৫ মিলিয়ন

|

- আমরা তো পৃথিবীর জনসংখ্যার অবস্থা দেখলাম, এবার চলো নিজ নিজ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একটা মজার কাজ করি। কাজটি করার জন্য আমরা ৬-৮ জনের দলে ভাগ হব। এরপর প্রতিটি দলের সদস্যদের নারী ও পুরুষ ভেদে বয়স অনুযায়ী গ্রাফ কাগজে একটি লেখচিত্র অঙ্কন করে উপস্থাপন করব। আমরা যে লেখচিত্রটি অঙ্কন করব সেটি যখন কোনো দেশ বা অঞ্চলের জন্য করা হয়, তখন তাকে বলে জনসংখ্যা পিরামিড।

জেনে রাখো জনসংখ্যা পিরামিড হলো একটি গ্রাফিক্যাল উপস্থাপনা যার মাধ্যমে একটি দেশ বা অঞ্চলের জনসংখ্যার বয়সের বণ্টন প্রদর্শন করা হয়। গ্রাফের কেন্দ্র থেকে বাম দিকে পুরুষ এবং ডান দিকে নারী চিহ্নিত করা হয়। জনসংখ্যার আকার X-অক্ষে দেখানো হয় এবং y-অক্ষে বয়স দেখানো হয়। |

- তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ আমরা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ বা বিশ্লেষণ করতে কখনো তথ্য সংবলিত ছবি আবার কখনো স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তোলা ছবি ব্যবহার করি। এই যে কোনো জায়গায় সরাসরি না গিয়ে এ ধরনের তথ্য সংবলিত ছবি বা মানচিত্র ব্যবহার করে সেই জায়গার সামগ্রিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়, এমন দুটি প্রযুক্তি নিয়ে এবার আমরা জেনে নেব।

জিআইএস ও রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি বিভিন্ন ধরনের বৈশ্বিক পরিবর্তনের একটি দৃশ্যমান রূপ হলো ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ক্ষুদ্র এলাকার ভূমি ব্যবহারে ও আচ্ছাদনে পরিবর্তন খালি চোখে দেখে বোঝা গেলেও বৃহৎ এলাকার পরিবর্তনের সামগ্রিক রূপ একসঙ্গে বোঝা প্রায় অসম্ভব। বর্তমান যুগে এ ধরনের বৃহৎ এলাকার এবং দীর্ঘ সময়ের পরিবর্তন বুঝতে আমরা আধুনিক রিমোট সেন্সিং এবং জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকি। Remote Sensing এর অর্থ দূর অনুধাবন। রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তিতে আমরা মূলত কোন স্যাটেলাইট বা উড়োজাহাজ বা ড্রোন ব্যবহার করে পৃথিবীপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের তথ্য সংবলিত ছবি সংগ্রহ করি। যা পরবর্তী সময়ে কম্পিউটারে নানা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে ব্যবহার করি। আবার বর্তমান বিশ্বে নানাবিধ তথ্য সমৃদ্ধ মানচিত্রের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। যেকোনো স্থানের ভৌগোলিক, আর্থসামাজিক, বিদ্যমান সম্পদ, ঝুঁকি, দুযোর্গসহ নানা তথ্য স্থানিক পরিসরে কিভাবে বিন্যস্ত আছে তা মানচিত্রের মাধ্যমে সবচেয়ে তথ্যবহুল উপায়ে বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা যায়। আর এক্ষেত্রে জিআইএস (Geographical Information System)-এর মতো কম্পিউটারভিত্তিক প্রযুক্তি আমাদের জন্য অনেক বেশি সহায়ক হয়েছে। এ অংশে আমরা রিমোট সেন্সিং ও জিআইএস প্রযুক্তির কাজ করার পদ্ধতি, অগ্রগতি, প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার সম্পর্কে জানব। Remote Sensing বা দূর অনুধাবন কোনো বস্তুর কাছে না গিয়ে বরং দূর থেকে সেই বস্তু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার কৌশলকে বলা হয় রিমোট সেন্সিং। ১৯৬০ সালে রিমোট সেন্সিং শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা Evelyn L. Pruitt। তার আগে আকাশ থেকে ছবি তোলার মাধ্যমে এ ধরনের কাজ করা হতো, যার নাম ছিল 'আকাশধৃত মানচিত্র' বা Aerial Photograph। রিমোট সেন্সিং মূলত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভূপৃষ্ঠ, সমুদ্র বা বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণ, অনুধাবন ও সেসব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করাকে বোঝায়। যেসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেগুলোকে সেন্সর বা অনুধাবক বলা হয়। অনুধাবকগুলো দুই ধরনের হয়, যথা: সক্রিয় (Active) (নিজস্ব শক্তি ব্যবহার করে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ তৈরি করে, ফলে রাত-দিন সব সময় কাজ করতে পারে) এবং অক্রিয় (Passive) অনুধাবক (সূর্যালোক ব্যবহার করে বলে রাতের বেলায় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনা)। আর এসব অনুধাবককে যেখানে স্থাপন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তাকে প্ল্যাটফর্ম বা মাচা বলা হয়। প্ল্যাটফর্ম হয় তিন ধরনের, যথা: ভূমিস্থ প্ল্যাটফর্ম (Ground-based Platform), আকাশস্থ প্লাটফর্ম (Airborne Platform) এবং মহাকাশস্থ প্ল্যাটফর্ম (Space-borne Platform) |

"সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি নানাধাপ অতিক্রম করে আজকের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে বায়ুবাহিত নানা যন্ত্র ব্যবহার করে রিমোট সেন্সিংয়ের কাজ করা হতো। বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বায়ুবাহিত রিমোট সেন্সিংয়ের বিকাশ ঘটে। সে সময় রিমোট সেন্সিং মূলত জরিপ কাজ, মানচিত্র তৈরি, গোয়েন্দা ও সামরিক কাজে ব্যবহার হতো। ১৯৫০ সালের দিকে আংশিক মহাকাশজাত কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে রিমোট সেন্সিং শুরু হয়। এ সময় রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র যথাক্রমে স্পুটনিক-১ ও এক্সপ্লোরার-১ নামের কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শীতল যুদ্ধ বা Cold War এর সময়ে (১৯৪৭ থেকে ১৯৯১) সামরিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য Spy Satellites বা গোয়েন্দা কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করা হয়। Corona তৎকালীন সময়ের একটি গোয়েন্দা কৃত্রিম উপগ্রহের নাম। পরবর্তীতে রিমোট সেন্সিং এর বাস্তবিক প্রয়োগ শুরু হয় আবহাওয়া বার্তা সংগ্রহের কাজে কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করার মাধ্যমে। ১৯৭২ সালে ল্যান্ডস্যাট-১ নামের কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি নতুন যুগে প্রবেশ করে। মাল্টি স্পেক্ট্রাল স্ক্যানার সেন্সর এবং থিমেটিক ম্যাপার প্রযুক্তি সংযুক্ত থাকায় ল্যান্ডসেট পৃথিবীর সম্পদ অনুসন্ধান ও পরিবেশগত গবেষণায় বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। ১৯৯৯ সালে Terra নামক কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করে পৃথিবী পর্যবেক্ষণ শুরু হয়। তবে চলমান শতাব্দীর শুরু থেকে কৃত্রিম উপগ্রহের প্রযুক্তিতে অনেক বেশি অগ্রগতি হয় এবং এর মাধ্যমে উপগ্রহের পাঠানো ছবির গুণগত মান উন্নয়ন করা হয়। যার ফলে কম অর্থ ব্যয় করে ভালো মানের ছবি পাওয়ার পথ সুগম হয়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কৃত্রিম উপগ্রহের মালিকানা, যা আগে বিভিন্ন রাষ্ট্রে অধীনে ছিল, তা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে আসতে শুরু করে। এসময়ে কৃত্রিম উপগ্রহের পাঠানো ইমেজের রেজুলেশনে অনেক উন্নতি ঘটে। Google Earth-এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষও এখন কৃত্রিম উপগ্রহের সংগৃহীত তথ্য দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করতে পারছে। ২০১৮ সালের ১১ মে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ নামক ভূস্থিত যোগাযোগ ও সম্প্রচার উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে বিশ্বের ৫৭তম নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় নাম লেখায়। এটি তৈরি করেছিল ফ্রান্সের থ্যালিস অ্যালেনিয়া স্পেস নামক প্রতিষ্ঠান এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যক্তিমালিকানাধীন মহাকাশযান সংস্থা স্পেস এক্স থেকে এটি উৎক্ষেপণ করা হয়। টিভি সম্প্রচার, দুর্গম এলাকায় ইন্টারনেট সংযোগ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মোবাইল যোগাযোগ সমুন্নত রাখতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

বিশ্বজুড়ে রিমোট সেন্সিং বা দূর অনুধাবন প্রযুক্তি নানাবিধ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। পূর্বে এর ব্যবহার তাত্ত্বিক গবেষণায় সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন প্রাত্যহিক জীবনের নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে। নিচে রিমোট সেন্সিং বা স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ব্যবহারের কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো

১। আবহাওয়া-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও পূর্বাভাস প্রদান; ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: ৩। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার পূর্বাভাসের জন্য তথ্য সংগ্রহ; ৪। ভূমি ব্যবহারের ধরন উদঘাটন ও এর পরিকল্পনা; ৫। বন্যাপ্রবণ এলাকার মানচিত্র তৈরি ও ক্ষয়ক্ষতি পরিমাপ নিরুপণ; ৬। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম: ৭। কৃষি ক্ষেত্রে ফসল তোলা, সেচ, সার ও কীটনাশক প্রয়োগ পরিকল্পনা; ৮। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সংবলিত মানচিত্র প্রণয়ন; ৯। বনভূমি আচ্ছাদনের পরিমাণ, ধরন ও ঘনত্ব পরিমাপ: ১০। নগর পরিকল্পনা; ১১। উপকূলীয় পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন; ১২। সমুদ্রের সম্পদ পর্যবেক্ষণ ও নিরাপত্তা। |

এসবের বাইরেও ভূমির ক্ষয়, খরা পর্যবেক্ষণের মতো আরো অসংখ্য কাজ রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তির মাধ্যমে করা যায় এবং দিন দিন এর ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা বেড়েই চলছে। এর পেছনে মূল কারণ হলো, যেখানে মানুষের যাওয়া কষ্টকর, সেখানকার তথ্য সংগ্রহ, একসঙ্গে বিশাল এলাকার তথ্য সংগ্রহ এবং কম অর্থ ব্যয়ে গুণগত তথ্য সংগ্রহ। তাই এ ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন আমাদের জন্য জরুরি।

জিআইএস বা Geographical Information System

আমরা আগেই জেনেছি যে জিআইএস হলো এমন এক প্রযুক্তি বা কম্পিউটার পদ্ধতি যা ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সংস্করণ, ব্যবস্থাপনা, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করে। জিআইএস-এর মাধ্যমে উপস্থাপিত তথ্যের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো স্থানিক তথ্য এবং অস্থানিক তথ্য। জিআইএস-এর বিখ্যাত সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ESRI (Environmental System Research Institute) জিআইএসকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে যে, 'An organized collection of computer hardware, software, geographic data and personnel designed to efficiently capture, store, update, manipulate, analyze and display all forms of geographically referenced information'. অর্থাৎ কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, সফট্ওয়্যার, ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা এবং ব্যক্তি দক্ষতা একসঙ্গে কাজ করে, যখন তা কোনো ভৌগোলিক স্থানের উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, হালনাগাদ, সংস্করণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করতে পারে তখন সে প্রক্রিয়াকে জিআইএস বলে। ডেটাবেজের ধারণা, কম্পিউটার প্রযুক্তির উন্নয়ন, রিমোট সেন্সিং পদ্ধতির অগ্রগতি, ভূগোল, গণিত, জ্যামিতিক জ্ঞান জিআইএস এর উন্নয়নে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ১৮৩২ সালে ফ্রান্সের ভূগোলবিদ Charles Picquet প্রথম কলেরা মহামারির স্থানিক বিশ্লেষণ করে জিআিইএস এর ব্যবহার দেখান। ১৮৫৪ সালে Dr. John Snow লন্ডন শহরের কলেরার স্থানিক বিস্তৃতির সঙ্গে পানির উৎসের সম্পর্ক দেখান এবং সেখান থেকেই আজকের জিআিইএস-এর যাত্রা শুরু হয়। তবে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এর বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। ১৯৬৪ সালে Canadian Geographic Information System প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আধুনিক জিআইএস-এর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়। সত্তরের দশকে মাঝামাঝি Arc/Info নামে সফটওয়্যার তৈরির মাধ্যমে ESRI জিআইএস-এর বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করে। বর্তমানে দ্রুতগতিসম্পন্ন কম্পিউটারের মূল্য হ্রাস, বিভিন্ন সফটওয়্যার ও তথ্যের সহজলভ্যতা এবং রিমোটসেন্সিং ডাটা পাওয়া সহজ হওয়ায় জিআইএস- এর ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে।

জিআইএস পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য যেসব জিনিস প্রয়োজন হয় সেগুলোকে জিআইএস-এর উপাদান বলে। জিআইএস-এর উপাদান পাঁচটি। যথা:

১। কম্পিউটারে জিআইএস সম্পর্কিত কাজ করতে পারে এমন দক্ষ মানুষ; ২। উপাত্ত:স্থানিক ও অস্থানিক তথ্য; ৩। হার্ডওয়্যার: সিপিইউ, মনিটর, কি-বোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, জিআইএস ডাটা লগার ইত্যাদি ৪। সফটওয়্যার: কম্পিউটারে বিদ্যমান সাধারণ সফট্ওয়ারের সঙ্গে জিআইএস-এর কাজ করার জন্য বিশেষায়িত সফটওয়্যার, যেমন: ArcView, ArcGIS, GRASS, ERDAS Imagine ইত্যাদি ৫। কার্যপ্রণালি: উপাত্ত সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, পরিবর্তন, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের জন্য অনুসরণ করা পদ্ধতি। |

সভ্যতার অগ্রগতি ও পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য রক্ষা, সমুদ্রসম্পদ আহরণ এবং সর্বোপরি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য আমাদের যে পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন, সেখানে জিআিইএস-এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় করে ১৯৮৮ সালে Cowen জিআইএস-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে (Approach) চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যথা:

১। টুলবক্স দৃষ্টিভঙ্গি: এ দৃষ্টিভঙ্গিতে জিআইএসকে কম্পিউটার নির্ভর একটি স্বয়ংক্রিয় হাতিয়ার হিসেবে দেখা হয় যা ব্যবহার করে ভৌগোলিক উপাত্ত সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী উপস্থাপন করা যায়।

২। ডেটাবেজ দৃষ্টিভঙ্গি: ডেটাবেজ দৃষ্টিভঙ্গিতে এটিকে একটি তথ্যভান্ডার হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে প্রাপ্ত তথ্যগুলোর স্থানিক বিস্তরণের ধরনও উল্লেখ থাকে। জিআইএস প্রযুক্তির প্রথম দিকে এ দৃষ্টিভঙ্গি বেশি প্রচলিত ছিল।

৩। প্রক্রিয়া ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি: এ দৃষ্টিভঙ্গিতে জিআইএসকে কম্পিউটার নির্ভর একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহায়তাকারী হিসেবে বিবেচনা করে ভৌগোলিক তথ্যকে ব্যবহার্য তথ্যে রূপান্তরের উপর জোর দেওয়া হয়। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার একটি সহায়ক উপকরণ হলো জিআইএস।

৪। প্রয়োগভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি: প্রয়োগভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জিআইএসকে মূলত বাস্তবভিত্তিক সমস্যা সমাধানে এটির ব্যবহারের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে এটিকে মানচিত্র তৈরি, পরিবহণ বা পরিবেশ ব্যবস্থাপনার মতো কাজে এর প্রায়োগিক গুরুত্ব তুলে ধরে।

বর্তমান সময়ে জিআইএস-এর ব্যবহার অনেক বেশি বিস্তৃত। নগর-পরিকল্পনাবিদ, ভূগোলবিদ, প্রকৌশলী, পরিবেশবিজ্ঞানী, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা গবেষক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত লোকজন সবাই জিআইএস-এর বাস্তবভিত্তিক ব্যবহার করছেন। নিচে জিআইএস-এর বহুল প্রয়োগ থেকে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

১। কৃষিতে; ২। বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও বন সংরক্ষণে; ৩। খনিজ সম্পদ উদঘাটন, উত্তোলন ও ব্যবস্থাপনায়; ৪। স্বাস্থ্য সেবার পরিকল্পনায়; ৫। গ্রাম, নগর পরিকল্পনায়; ৬। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়; ৭। পরিবহণ ব্যবস্থাপনা ও নৌচালনায়; ৮। পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে; ৯। জরিপ কাজে; ১০। উপকূল ও সমুদ্র ব্যবস্থাপনায়। |

এসবের বাইরেও সেচ, মানচিত্র তৈরি, শহরের পয়োনিষ্কাশনসহ আরো অসংখ্য ক্ষেত্রে জিআইএস-এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।

ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ভূমিকা নির্ধারণ

এই শিখন অভিজ্ঞতায় অনেকগুলো কাজের মাধ্যমে আমরা জানলাম প্রকৃতি ও সমাজের যেকোনো ধরনের পরিবর্তন কখনো আমাদের জন্য সম্ভাবনা তৈরি করছে, আবার কখনো আমাদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। পরিবর্তন ঠেকানো সব সময় আমাদের জন্য সম্ভব নয়। তাই আমাদের সেই সব পদক্ষেপই নেওয়া উচিত যেগুলোর মাধ্যমে আমরা পরিবর্তনের ঝুঁকি কমিয়ে সেগুলোকে সম্ভাবনায় রূপ দিতে পারি। আর তার জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন, গাছপালা, নদী-নালা পাহাড়-পর্বত, নানা রকম প্রাণি, পোকামাকড় ইত্যাদির মতোই আমরা প্রকৃতির একটি উপাদান মাত্র। অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষ প্রকৃতিতে টিকে থাকতে পারলেই সন্তুষ্ট নয়। বাঁচার প্রয়োজন ছাড়াও ভালোভাবে বাঁচতে গিয়ে বাঁচার জন্য অনিবার্য নয়, এমন বাড়তি অনেক কিছু করে। মানুষের চাহিদার এই চাপ ক্রমবর্ধমান। এর চাপ সামগ্রিকভাবে পড়েছে প্রকৃতিরই ওপর। আমরা বাঁচব প্রকৃতিকে জয় করে নয়, প্রকৃতির উপাদান হিসেবে, প্রকৃতির অংশ হয়ে।

অধুনা বিজ্ঞানীরা জনসংখ্যার ক্ষেত্রে একটি সম্ভাবনার কথা বলছেন। এই গত বছর সারা পৃথিবীর জনসংখ্যা আট বিলিয়ন অতিক্রম করেছে। এই বৃদ্ধি চলতে থাকবে এই শতাব্দী জুড়ে, সম্ভবত শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই জনসংখ্যা ৯ বিলিয়ন ছাড়িয়ে একটা স্থিতি অবস্থায় এসে দাঁড়াবে। তারপর জনসংখ্যা কমতে থাকবে এবং পরবর্তী ১০০ বছরে জনসংখ্যা বর্তমান পর্যায়ে আসবে বা আরো কম হবে বলে বিজ্ঞানীরা বলছেন। এরই মধ্যে চীন, জাপান ও কোরিয়ার কোনো কোনো অঞ্চলে জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে কোনো কোনো দেশ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রকৃতি রক্ষা করার নানা রকম কার্যক্রম ইতিমধ্যে নেওয়া হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশিরা যেন পিছিয়ে না থাকি।

চলো তাহলে আমরা এমন কিছু কাজের তালিকা তৈরি করি যা আমাদের এলাকার জন্য সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে। এই কাজগুলো আমরা আমাদের সক্রিয় নাগরিক ক্লাব ও প্রকৃতি সংরক্ষণ ক্লাবের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করব এবং এসব কাজ সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা এলাকার বয়স্ক মানুষদের সাহায্য নেব।

নমুনা কাজের তালিকা ১. এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে সিটি কর্পোরেশন/ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় একটি প্রকল্পভিত্তিক কাজের পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ। ২. এডিস মশা নিধনে সচেতনতা মূলক কাজের পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন। ৩. প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানোর জন্য পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ। ৪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ৫. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

সবশেষে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরাই এ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বাসিন্দা। তাই আমরা পৃথিবীর এমন কোনো পরিবর্তন ঘটাব না যা আমাদের জন্য ঝুঁকি তৈরি করবে। আমাদের উচিত নিজস্ব পরিসরে পরিকল্পিত ও ইতিবাচক পরিবর্তনে শামিল হওয়া। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে এ পৃথিবীকে বাঁচাতে। আমরা জানি আমরা তা পারব।

ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের রীতি অনুসন্ধান, কারণ ও ফলাফল চিহ্নিতকরণ

তোমরা কি কখনো তোমাদের আশপাশের পরিবেশে কোনো ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছ? এই যেমন বন উজাড় করে কৃষিজমিতে রূপান্তর বা জলাশয় ভরাট করে কোনো অবকাঠামো নির্মাণ অথবা পাহাড় কেটে রাস্তাঘাট তৈরি? এ ধরনের পরিবর্তন আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটছে বলে নিশ্চয়ই তোমরাও দেখতে পাচ্ছো। আসলে আমাদের চারপাশের পরিবেশে দৃশ্যমান (যেমন: অবকাঠামো নির্মাণ) ও অদৃশ্য (যেমন: বায়ু দূষণ) দুই ধরনের পরিবর্তনই ঘটে থাকে। এর মধ্যে ভূমির পরিবর্তন একটি দৃশ্যমান পরিবর্তন। বনভূমি বা পাহাড় কেটে তাকে কৃষিজমি বা বসতভিটায় রূপান্তর অথবা আগে কৃষিজমি থাকলে ব্যবহার পরিবর্তন করে তাতে মানব বসতি গড়ে তোলা ভূমির ব্যবহার পরিবর্তনেরই উদাহরণ। এ ধরনের পরিবর্তনের কিছু বাস্তব নমুনা আমরা অনুশীলনী অংশেও দেখতে পেয়েছি। ভূমির এসব পরিবর্তন বৈশ্বিক পরিবেশ পরিবর্তনে কীভাবে কাজ করছে, ভূমি পরিবর্তনের বৈশ্বিক ধরন কেমন, পরিবর্তনের কারণ, এসব পরিবর্তন কীভাবে সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করছে ইত্যাদি এবং এ ধরনের পরিবর্তনের ফলাফল সম্পর্কে এ অংশে আমরা জানার চেষ্টা করব।

ভূমির পরিবর্তন বৈশ্বিক পরিবেশ পরিবর্তনের অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। আর বৈশ্বিক পরিবেশের পরিবর্তন মানুষ ও তার অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভূমির পরিবর্তনকে দুটি উপায়েবর্ণনা করা যায়, যথা: ভূমি আচ্ছাদন (Land Cover) ও ভূমি ব্যবহারে (Land Use) পরিবর্তন। আপাত দৃষ্টিতে ভূমি আচ্ছাদন ও ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন বলতে সময়ের আবর্তে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশের পরিবর্তন বোঝালেও এগুলোর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। ভূমি আচ্ছাদন বলতে পৃথিবীপৃষ্ঠ ও এর সংলগ্ন অংশে জুড়ে থাকা বিভিন্ন উপাদান যেমন: বিভিন্ন জীব, মৃত্তিকা, ভূমিরূপ, ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠের পানি এবং মানুষের তৈরি বিভিন্ন অবকাঠামোকে বোঝায়। অন্যদিকে মানুষ যেসব উদ্দেশ্যে এসব উপাদানের নানাবিধ ব্যবহার করে, তাকে ভূমির ব্যবহার বলে। ভূ-পৃষ্ঠের বায়োফিজিক্যাল উপাদানগুলোর পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এবং এর মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের উপর যা যা করা হয়, তার সবই ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত।

| বায়োফিজিক্যাল উপাদান বলতে পরিবেশের জীব (উদ্ভিদ, প্রাণী) এবং জড় (মাটি, পানি) উপাদানসমূহকে বোঝায়। বায়োফিজিক্যাল উপাদানের চারটি অংশ। যথা: বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং জীবমণ্ডল। |

পৃথিবীতে ভূমির রূপান্তরের ক্ষেত্রে কৃষিকাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। বর্তমানে পৃথিবীর ভূভাগের এক-তৃতীয়াংশ ফসল উৎপাদন এবং পশুচারণ ভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কৃষিজমির বড়ো অংশ মূলত বন, তৃণভূমি এবং জলাভূমি ধ্বংস করেই আমরা পেয়েছি। এগুলো পূর্বে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাস্থল এবং মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় নানা উপাদানের যোগান দিয়ে আসছিল। মোটাদাগে বলতে গেলে পৃথিবীর মোট বনভূমির প্রায় অর্ধেক ইতিমধ্যে মানুষ ধ্বংস করে ফেলেছে। তবে কৃষিজমিতে রূপান্তরের যে প্রক্রিয়া তা বিগত ৩০০ বছরে আরো বেশি ত্বরান্বিত হয়েছে। ভূমি আচ্ছাদন ও ব্যবহারের পরিবর্তন পরিমাপের মাধ্যমে আমরা মূলত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষ কত বেশি নির্ভরশীল তা বুঝতে পারি। বেশ কিছু পরিবেশবিজ্ঞানী তাদের গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীজুড়ে উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে যে খাদ্য উৎপাদন করে, তার শতকরা ২০-৪০ ভাগ মানুষ ভোগ করে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর কত বেশি নির্ভরশীল। তবে সারা বিশ্বে মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের পরিমাণ বা ধরন একরকম নয়। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের পরিমাণ বা ধরন বিভিন্ন দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা, জীবনযাপনের ধরন ও সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগের তারতম্য বা ব্যবহারের পরিবেশগত প্রভাব বোঝাতে Ecological Footprint বা পরিবেশগত-ছাপ ধারণাটি বেশ প্রচলিত। ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট বলতে মানুষের প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান দিতে এবং তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সৃষ্ট বর্জ্য শোষণ করতে যে পরিমাণ ভূমি প্রয়োজন তাকে বোঝানো হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন বাংলাদেশির ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট হলো ০.৫ হেক্টর ভূমি; যেখানে একজন ইতালিয়ান বা আমেরিকানের ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট হলো যথাক্রমে ৩.৩ হেক্টর ও ৯.৬ হেক্টর ভূমি। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, একজন বাংলাদেশি নাগরিকের প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান ও সৃষ্ট বর্জ্য শোষণের জন্য যে পরিমাণ ভূমি ব্যবহৃত হয়, একজন ইউরোপিয়ান বা আমেরিকান নাগরিকের জন্য এর চেয়ে যথাক্রমে ৭ গুণ ও ১৯ গুণ বেশি ভূমি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আমাদের দেশের ভূমির তুলনায় জন-ঘনত্ব বেশি হওয়ায় প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান নিশ্চিত করতে ভূমির উপর চাপ অনেক বেশি, যার প্রভাব ভূ-আচ্ছাদন ও ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনেও দেখা যায়।

ভূমি আচ্ছাদন ও ব্যবহার পরিবর্তনের বৈশ্বিক ধরন

ভূমি আচ্ছাদন ও ব্যবহার পরিবর্তনের ইতিহাস মিলিয়ন বছরের অর্থাৎ এটি মানব সভ্যতা শুরুর সময়কালের মতোই প্রাচীন। সভ্যতার সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত নিকট-প্রাচ্যের (তুরস্ক, জর্ডান, সাইপ্রাস, মিশর, ইরাক, ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্য) দেশগুলোর ভূ-ভাগে মানুষের সৃষ্ট পরিবর্তনের ইতিহাস জানা যায়। প্রাকৃতিক বনভূমি কমে যাওয়ায় দক্ষিণ জর্ডানের আইন গাজাল ও এর আশপাশের অঞ্চলগুলোকে খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০০ সালের দিকে বসবাসের জন্য পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় যা ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের এক প্রাচীন উদাহরণ। মেক্সিকোর ইউকেটান উপদ্বীপে মায়া সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সেখানে প্রাচীনকালে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের নমুনা রয়েছে। প্রাচীনকালের ভূমি আচ্ছাদন ও ব্যবহার পরিবর্তনের ইতিহাস জানার জন্য আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রাচীন ইতিহাসের উপর নির্ভর করতে হয়। আর বর্তমান সময়ে কম্পিউটার প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে আমরা আকাশধৃত মানচিত্র বা ভূ-উপগ্রহের পাঠানো ছবি বিশ্লেষণ করে বিস্তীর্ণ এলাকার ভূমি আচ্ছাদন ও ব্যবহার পরিবর্তনের ধরন জানতে পারি।

সারা বিশ্বের পরিবেশগত যে পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করছি, তার অন্যতম চালিকা শক্তি হলো ভূমি আচ্ছাদন ও ব্যবহারে পরিবর্তন। ক্রান্তীয় বনভূমি ধ্বংসসহ সারা পৃথিবী জুড়েই যে ভূমি আচ্ছাদন ও ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন হচ্ছে তা সঠিকভাবে শনাক্ত করার জন্য বিজ্ঞানীরা গত দুই দশকে অনেক কাজ করেছেন। আমরা এ অংশে সারা বিশ্বের ভূমি আচ্ছাদন ও ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের প্রধান ধরন যেমন বনভূমি বিনষ্ট ও উজাড়, শস্য আবাদ ও চারণ ভূমির পরিবর্তন, নগরায়ণ এবং শুষ্কভূমির পরিবর্তনগুলোর স্থানিক বিন্যাস ও প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব।

বনভূমি ও বন আচ্ছাদনে পরিবর্তনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তনের ধরন

বৃক্ষ নিধনের মাধ্যমে বন উজাড় পৃথিবীর ভূমি ব্যবহার ও ভূমি আচ্ছাদন পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ি। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য মতে ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে প্রতিবছর ১২.৫ মিলিয়ন হেক্টর হারে বনভূমি ধ্বংস করা হয়েছে। আর প্রতিবছর বনায়ন হয়েছে মাত্র ৩.১ মিলিয়ন হেক্টর হারে। যার অর্থ, বিশ্বে প্রতিবছর ৯.৪ মিলিয়ন হেক্টর হারে বনভূমি বিলীন হয়েছে। বন উজাড়ের বড়ো অংশ সংঘটিত হয়েছে নিরক্ষীয় অঞ্চলে। আর প্রাকৃতিক বনের যেটুকু বিকাশ হয়েছে, তা মূলত পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা অঞ্চলে। ১৯৯০-১৯৯৭ সালের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সবচেয়ে (প্রতিবছর শতকরা ০.৭১ হেক্টর হারে) বেশি বনভূমি কৃষি বা অন্যান্য ব্যবহারে রূপান্তরিত হয়েছে। এ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি বনভূমি ধ্বংস হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার মধ্য সুমাত্রায়। কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, মিয়ানমারে উল্লেখযোগ্য হারে বনভূমি বিনাশ করা হয়েছে। আফ্রিকায় বনভূমি আচ্ছাদনে পরিবর্তন হয়েছে এবং মাদাগাস্কার, আইভরিকোস্ট ও কঙ্গো অববাহিকায় ব্যাপক পরিমাণে বন উজাড় করা হয়েছে। সাইবেরিয়া এবং রাশিয়াতেও দাবানলের মাধ্যমে ব্যাপক বনভূমি ধ্বংস হয়েছে। আমাজন বনের ব্রাজিল অংশে রাস্তা নির্মাণ ও সরকারের নানা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি বনভূমি ধ্বংস হয়েছে।

আবাদি জমির পরিবর্তনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তনের ধরন

মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই প্রয়োজনীয় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষিজমির আয়তন বাড়ানোর উপর জোর দিয়েছে। এর ফলে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন এসেছে বিশ্বজুড়েই, যেমন: পূর্ব ইউরোপের মোট ভূমির অর্ধেকের বেশি কৃষি উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। যুক্তরাজ্যের শতকরা ৭০ ভাগ ভূমি কৃষিজমির শ্রেণিভুক্ত যার মধ্যে শস্যক্ষেত্র, তৃণভূমি ও চারণভূমি অন্তর্ভুক্ত। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর একদিকে যেমন খাদ্য চাহিদা বেড়ে চলেছে অন্যদিকে তেমনি সেখানে কৃষিজমির অপ্রতুলতা রয়েছে। বিগত কয়েক দশকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে অকৃষি জমি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে কৃষিজমিতে রূপান্তর করা হয়েছে। বাংলাদেশে কৃষিজমির সম্প্রসারণ এ অঞ্চলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া, পূর্ব আফ্রিকার গ্রেট লেক অঞ্চল, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের নিম্নভূমি, পূর্ব চীন, আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের বিভিন্ন অংশ পূর্বে বনভূমি বা অনাবাদি থাকলেও সম্প্রতি এগুলোকে শস্য আবাদের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ১৯৬০ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে পৃথিবীতে খাদ্য উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ (১.৯৬ গুণ) বৃদ্ধি পেয়েছে যার পেছনে কৃষিজমি সম্প্রসারণের সঙ্গে কাজ করেছে সেচব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার এবং নিবিড় কৃষিকাজের চর্চা। তবে সারা পৃথিবীতে মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ ১৯০০ সালের দিকে যা ছিল (০.৭৫ হেক্টর) তা ১৯৯০ সালের দিকে প্রায় অর্ধেক (০.৩৫ হেক্টর) হয়েছে। সারাবিশ্বে এ সময়ে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি, শিশুমৃত্যু হ্রাস ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার হওয়াসহ অন্যান্য কারণে জনসংখ্যা ব্যাপক হারে বাড়লেও তার সঙ্গে সংগতি রেখে আবাদি জমির পরিমাণ না বাড়ায় ওগুলোই উপরে বর্ণিত কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

গবাদিপশুর চারণভূমির পরিবর্তনের ধরন

প্রাকৃতিকভাবে বা চাষ করার মাধ্যমে গবাদিপশুর খাদ্য উৎপাদনের জন্য স্থায়ীভাবে কোনো ভূমি ব্যবহার হলে তাকে চারণ ভূমি (Pastoral Areas) বলা হয়। এ কারণে সাভানা বা তৃণভূমির সঙ্গে চারণভূমির পার্থক্য করা কঠিন। পৃথিবীতে বিদ্যমান সাভানা বা তৃণভূমিগুলোর বহুমুখী ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। সারা পৃথিবীর মোট চারণভূমির বড়ো অংশ আফ্রিকা (২৬ শতাংশ) এবং এশিয়াতে (২৫ শতাংশ) অবস্থিত। লাতিন আমেরিকায় ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলেও (১৮ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চারণভূমি দেখা যায়। এর বাইরে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশ (১০ শতাংশ), ওশেনয়িা (১২ শতাংশ), উত্তর আমেরিকা (৮ শতাংশ) এবং ইউরোপে (২ শতাংশ) কিছু চারণভূমি রয়েছে। বিগত কয়েক দশকে বিশ্বজুড়েই চারণভূমির ব্যাপ্তিতে পরিবর্তন এসেছে। এ সময়ে এশিয়া ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর চারণভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও ইউরোপ ও ওশেনিয়ায় তা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। পূর্ব আফ্রিকাতেও চারণ ভূমি কমতে দেখা গেছে, যার পেছনে কারণ হিসেবে কাজ করেছে সেখানে ব্যাপক পরিমাণে পশু উৎপাদন।

নগরায়ণে পরিবর্তন ও ভূমি ব্যবহারে তার প্রভাবের ধরন

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, আমাদের দেশের গ্রামগুলো থেকে প্রতিবছর কর্মসংস্থান, শিক্ষা বা উন্নত জীবনের আশায় কত মানুষ শহরমুখী হচ্ছে। এটা শুধু বাংলাদেশের নয়; বরং বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর এটি একটি সাধারণ চিত্র। ২০০০ সালের দিকে বিশ্বের শহরাঞ্চলে বসবাস করা জনসংখ্যা ছিল ২.৯ বিলিয়ন যা সে সময়ের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। ২০২১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪.৪৫ বিলিয়নে যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬ শতাংশ। এ থেকে বোঝা যায় যে, বিশ্বে শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা গ্রামের তুলনায় বেশি হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মেগা সিটির সংখ্যা বাড়ছে। শহর এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানে তার আয়তন বৃদ্ধিও বোঝায়। আবার নতুন নতুন এলাকা শহরে রূপান্তরিত হয়। তার মানে শহরের পরিসরের বিস্তার এবং নতুন শহর তৈরি এই উভয় কাজ ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। আমাদের দেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর কৃষিজমি, বনভূমি, উন্মুক্ত স্থান, জলাভূমি ও নিচু জমি ইত্যাদি নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শহর বা নগরে রূপান্তর করা হচ্ছে। যার ফলে সেসব স্থানে ভূমি ব্যবহার ও ভূমি আচ্ছাদনে ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে।

শুষ্ক অঞ্চলগুলোতে ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তনের ধরন

মরুকরণ (Desertification) শব্দটির সঙ্গে হয়তো আমরা ইতিমধ্যেই অনেকে পরিচিত। মরুকরণ হলো কোনো এলাকায় স্থায়ীভাবে ভূমির উর্বরতাশক্তি ও গাছপালা হারিয়ে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মরুভূমির মতো পরিবেশ তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া। আর জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানব সৃষ্ট কারণে মাটির জৈব উৎপাদন ক্ষমতা (উদ্ভিদ, অণুজীব) হ্রাস, পানি ও বায়ুপ্রবাহের দ্বারা মাটির উপরিস্তরের ক্ষয়, ভৌত ও রাসায়নিক গুণ নষ্ট হওয়ার মতো এক বা একাধিক ঘটনার প্রভাবকে ভূমির অবক্ষয় বা উর্বরতাশক্তি হারানো বলে। UNEP (United Nations Environment Program) প্রদত্ত তথ্য অনুসারে বিশ্বে শুষ্ক ভূমির মোট পরিমাণ প্রায় ৫১৬০ মিলিয়ন হেক্টর এবং এই শুষ্কভূমির প্রায় ৭০ শতাংশ বিভিন্ন মাত্রার ভূমি অবক্ষয়ের শিকার। United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) এর তথ্যমতে বিশ্বের ২০ থেকে ২৫ শতাংশ ভূমি মরুকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে মরুকরণের প্রভাবযুক্ত এলাকা সঠিকভাবে শনাক্ত করা এখনো সম্ভব না হলেও এটা বলা যায় যে, মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান ধারাবহিকতায় চলতে থাকলে বিশ্বের কম বৃষ্টিসম্পন্ন এলাকাগুলো মরুকরণের শিকার হবে। আর তাতে ভূমি ব্যবহারের বিদ্যমান ধরনে পরিবর্তন আনতে মানুষ অনেকটা বাধ্য হবে।

তবে আমরা যদি মোটাদাগে ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তন প্রক্রিয়ার কিছু প্রত্যক্ষ উদাহরণ উল্লেখ করতে চাই, তাহলে নগরায়ণ, বনভূমি ও তৃণভূমিকে কৃষিজমিতে রূপান্তর, ফসলের পরিবর্তন, নিবিড় কৃষিকাজ, চারণভূমিকে কৃষিজমিতে রূপান্তরের কথা বলতে পারি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন

কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় যত জন মানুষ বাস করে, তাকে সেই এলাকার জনসংখ্যা বলে। এই জনসংখ্যা কোথাও কম আবার কোথাও অনেক বেশি হতে পারে। যেমন: আমাদের দেশে পাহাড়ি অঞ্চলে আয়তন অনুপাতে কম মানুষ বাস করে, যেখানে ঢাকা বা চট্টগ্রামের মতো বড়ো শহরগুলোতে অল্প জায়গায় অনেক বেশি মানুষের বাস। আবার বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ ফলে আমাদের তুলনায় অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা ঘনত্ব খুবই কম। কোনো এলাকার জনসংখ্যা-সম্পর্কিত তথ্য সেখানকার বর্তমান আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি যেমন ফুটিয়ে তোলে, তেমনি সেখানকার ভবিষ্যতের চিত্র বা উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে। একারণেই জনসংখ্যা-সম্পর্কিত তথ্য সব দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো দেশের জনমিতি (Demography) অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা সে দেশের জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যগুলো জানতে পারি। আবার যেহেতু কোনো এলাকার বা দেশের জনসংখ্যা সেখানকার স্থানিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সময়ের সঙ্গে জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যে নানা পরিবর্তন হয়, তাই এটি ভূগোল (মানবিক ভূগোল) শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে আছে। ভূগোল শাস্ত্রে এটিকে জনসংখ্যা ভূগোল (Population Geography) নামে পড়ানো হয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ জনসংখ্যাবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করে। উন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যগুলোর মান অপেক্ষাকৃত ভালো ও বহু বছরের তথ্য তারা সংরক্ষণ করে থাকে। বাংলাদেশসহ অনেক দেশেই জনসংখ্যা-সম্পর্কিত তথ্যগুলো মূলত দুটি উৎস থেকে পাওয়া যায়। যথা: আদমশুমারি (census) এবং জনসংখ্যা-সম্পর্কিত নথিপত্র থেকে। আদমশুমারি থেকে আমরা জনগণের জন্ম-মৃত্যু হার ও তাদের আর্থসামাজিক তথ্য পাই। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোতে প্রথম আদমশুমারি হয়, যেমন: সুইডেনে প্রথম আদমশুমারি হয় ১৭৪৮ সালে। বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি হয় ১৯৭৪ সালে। এরপর ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১,২০১১ এবং সর্বশেষ ২০২২ সালে (করোনা মহামারির কারণে এক বছর পিছিয়ে যায়) বাংলাদেশে আদমশুমারি হয়। তাছাড়া জাতিসংঘ (UN) এবং এর বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন যেমন: খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং ইউনেসকো (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা। এছাড়া জনসংখ্যা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে থাকে UNFPA ।

নিশ্চয়ই তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগছে অতীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা কেমন ছিল, সে সময়ে মানুষ কোথায় বাস করত, তাদের জীবিকার উৎস কি ছিল কিংবা তারা কোন প্রক্রিয়ায় নানা ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে আজকের পর্যায়ে এসেছে। আমরা এ অংশে সেসবের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব এবং বোঝার চেষ্টা করব কিভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি কোন দেশ বা এলাকার ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন আনে।

বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন প্রাগৈতিহাসিক কালের কোনো এক সময়ে আফ্রিকা থেকে সামান্য সংখ্যায় হলেও প্রস্তর যুগের মানুষ শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ২৫ হাজার বছর আগে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৩.৩ মিলিয়ন বা ৩৩ লক্ষ। আর ১৫ হাজার বছর আগে তা বেড়ে দাড়িয়েছিল ৫৩ লক্ষ জনে এবং জনঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ০.৪৪ জন। প্রস্তর যুগে মানুষের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬-১২ জনের মতো। ৬ হাজার বছর আগে গ্রামীণ কৃষি ও নতুন নগরায়ণের যুগে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল ৮৬.৫ মিলিয়ন বা ৮ কোটি ৬৫ লক্ষ। চাষবাসের শুরুর সময় থেকে কিছু কিছু এলাকায় ও পরবর্তীকালে বিস্তীর্ণ এলাকায় শস্য চাষ ও পশুপালন শুরু হয়েছিল। শস্য চাষ ও পশুপালন করে মানুষ কাছাকাছি বাস করার ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান দূরত্ব আস্তে আস্তে কমে যেতে লাগল। বিনিময়ের জন্য উদ্বৃত্ত পণ্যসামগ্রীর যোগান পাওয়া গেল। প্রয়োজন দেখা দিল যোগাযোগ ব্যবস্থার। ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির আন্তসম্পর্ক দ্রুত বদলাতে শুরু করল। প্রাচুর্য আর খাদ্যের নিরাপত্তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একই স্থানে বহু মানুষের বসবাসের সুযোগ তৈরি হলো। প্রায় ৩৩০ বছর আগে কৃষি, শিল্প ও নগরায়ণ শুরু হলে পৃথিবীর জনসংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৬৫০ সালের দিকে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৪৫ মিলিয়নে। এর সঙ্গে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার কৃষিবিপ্লবের পাশাপাশি চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবদান রেখে মানুষের মৃত্যু হার কমিয়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হার আরো বাড়িয়ে দেয়। ১৬৫০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যবর্তী ৩০০ বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রায় ৫ গুণ। আর ১৯৫০ সাল থেকে ২০২১ সালের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা ২.৫ বিলিয়ন থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৭.৮ বিলিয়নে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা ৭.৮৮ বিলিয়ন যা ২০৫০ সালে বেড়ে ৯.৭ বিলিয়নে রূপ নিতে পারে। জনসংখ্যার মহাদেশীয় বিস্তরণের দিকে তাকালে দেখা যায় এশিয়ায় পৃথিবীর বর্তমান মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশ বসবাস করে। অথচ এ মহাদেশের আয়তন পৃথিবীর মোট স্থলভাগের মাত্র ৩০ শতাংশ। নিচের সারণি থেকে আমরা মহাদেশ অনুযায়ী পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যার বিস্তরণের চিত্র দেখতে পাব।

| মহাদেশ | জনসংখ্যা (মিলিয়ন) | পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা অংশ | জনঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে |

| এশিয়া | ৪৬৭ | ৫৯.২৭ | ১৪৮ |

| আফ্রিকা | ১৪৩ | ১৮.১৫ | ৪৮ |

| ইউরোপ | ৭২ | ৯.১৪ | ৩২ |

| উত্তর আমেরিকা | ৫৯ | ৭.৪৮ | ২৫ |

| দক্ষিণ আমেরিকা | ৪৩ | ৫.৪৫ | ২৫ |

| ওশেনিয়া | 8 | ০.৫১ | ৫ |

| এন্টার্কটিকা | ০.০০৪৪৯ | নগণ্য | নগণ্য |

| এটি একটি জনঘনত্ব নির্দেশক মানচিত্র। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, এশিয়াতে জনঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে জনঘনত্বপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। আর যেখানে জনঘনত্ব যত বেশি, সেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপও বেশি থাকে। প্রয়োজন মেটাতে প্রকৃতি থেকে বেশি সম্পদ সংগ্রহের জন্য মানুষ তখন সেখানকার বিদ্যমান ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন আনে। |

উপরোক্ত সারণি ও মানচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে এশিয়া মহাদেশের আয়তনের তুলনায় এখানে সবচেয়ে বেশি মানুষের বাস। আর এখানেই রয়েছে বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশ এবং ভারত ও চীনের মতো বিশাল জনগোষ্ঠীর বসবাস। এর পরেই রয়েছে আফ্রিকা মহাদেশের অবস্থান। যার ফলে এদুটি মহাদেশেই প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের অত্যধিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। বনভূমি উজাড় হয়ে কৃষিজমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, কৃষিজমি বা বনভূমি আবার ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহার করতে হচ্ছে। প্রাকৃতিক জলাভূমি ভরাট করে গড়ে উঠছে নানা স্থাপনা। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে অপরিহার্য হলেও বন কেটে কৃষিভূমিতে রূপান্তর বা অন্য কাজে ব্যবহারের ফলে বনভূমি উজাড় হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে অত্যধিক জনসংখ্যার কারণে শিল্পায়ন, নগরায়ণ বৃদ্ধির পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর যানবাহনের সংখ্যা। পৃথিবীর বিদ্যমান বনভূমি এ বিশাল পরিমাণ নির্গত কার্বন শোষণ করতে না পারায় দ্রুত জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। এর প্রভাব আমরা বুঝতে পারছি প্রকৃতির চরম বৈরী আচরণ প্রকাশের মাধ্যমে। এমতাবস্থায় সর্বাগ্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে কমিয়ে এনে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা তৈরি জরুরি। এজন্য রাষ্ট্রগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আর এভাবে গৃহীত পদক্ষেপ যাতে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয়, সেজন্য ব্যক্তি পর্যায়ে সচেতন হয়ে যার যার কমিউনিটিকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

মানব বসতি (Human Settlement) ও ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন

আমরা জানি যে, সভ্য মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তার তিনটি মৌলিক প্রয়োজন দেখা দেয় (খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান) যার মধ্যে বাসস্থান অন্যতম। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তো বটেই, এছাড়া দৈনন্দিন কাজের পর বিশ্রাম, পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা, সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য মানুষের আশ্রয় প্রয়োজন। তাই মানুষ তার আর্থিক সামর্থ্য ও চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিবেচনায় নিয়ে বাসস্থান নির্মাণ করে। আদিমকালে মানুষ পাহাড়ের গুহা বা উঁচু বৃক্ষকে আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে তাতে পরিবর্তন আসে। এর সঙ্গে মানুষের ভূমি ব্যবহারে দক্ষতা ও প্রয়োজন বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। বৃক্ষ থেকে মাটির কুঁড়েঘর, কুঁড়েঘর থেকে ইটের বাড়ি ও আধুনিক বিলাসবহুল অট্টালিকা নির্মাণ- সবই পরিবেশের সঙ্গে মানুষের অভিযোজনের ক্ষমতাকেই তুলে ধরে। মানব বসতি সম্পর্কে জানার মাধ্যমে আমরা ভূমি ব্যবহারের অন্যতম একটি ধরন এবং এর মাধ্যমে কীভাবে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন হয়, তা জানতে পারব। আগের দিনের যাযাবর মানুষের মধ্যে অস্থায়ী বসতি, গড়ার প্রচলন থাকলেও আধুনিক কালে প্রায় সব মানুষ স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছে। তবে এখনো কেউ কেউ কালেভদ্রে অস্থায়ী বাসস্থান ব্যবহার করে। এশিয়ার মৌসুমি অঞ্চলে ধান চাষ মানুষের স্থায়ী বসতি গড়তে সাহায্য করেছে বলে জানা যায়। এ ধরনের ঘটনা সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলোরও দেখা যায়। আবার উত্তর আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের মতো এলাকায় খনিজ সম্পদ, যেমন: তেলকে কেন্দ্র করে স্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছে।

মানব বসতিকে তার স্থায়িত্ব, কর্মধারা (functions) বা আয়তনের ভিত্তিতে নানা শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। নিম্নে মানব বসতির একটি সরল শ্রেণিবিন্যাস দেখানো হলো। তবে বোঝার সুবিধার জন্য আমরা মানব বসতির দুটি প্রধান ভাগ, যথা- গ্রামীণ বসতি ও নগর বসতি নিয়ে আলোচনা করব:

গ্রামীণ বসতি:

মানুষ ঠিক কোন সময়ে স্থায়ীভাবে এক জায়গায় বসবাস শুরু করল এবং কখন সেই স্থায়ী বসতি গ্রামে রূপান্তরিত হলো তা এখনো আমাদের অজানা। তবে যত দিন পর্যন্ত মানুষকে ফলমূল আহরণ ও পশু শিকার নির্ভর জীবনযাপন করতে হয়েছে বা তারও পরে যত দিন পশুচারণকে জীবিকা হিসেবে নিতে হয়েছে, ততদিন পর্যন্ত যে মানুষ স্থায়ী বসতি গড়তে পারেনি তা বলা যায়। পরে কৃষি ও ঘরের পত্তন, পরিবার ও সমাজের সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষ একসঙ্গে বসবাস শুরু করলে গ্রামের পত্তন হয়। গ্রামীণ বসতি বলতে সেই মানব বসতিকে বোঝায়, যেখানে বসবাসকারী লোকজন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক (কৃষি উৎপাদন) কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, জনসংখ্যার ঘনত্ব শহর এলাকা থেকে কম, বসবাসকারীদের মধ্যে আঞ্চলিক ও পেশাভিত্তিক বৈচিত্র্য কম, গৃহ নির্মাণ সামগ্রীর যোগান পরিবেশের উপর নির্ভরশীল এবং যোগাযোগব্যবস্থা ততটা উন্নত নয়। গ্রামীণ বসতি গড়ে ওঠার পেছনে প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে রয়েছে ভূপ্রকৃতি, মাটির বৈশিষ্ট্য, জলবায়ু, সূর্যালোক প্রাপ্তি, জলাশয়ের অবস্থান ইত্যাদি। এর মধ্যে ভূপ্রকৃতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি কারণ এটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বসতি স্থাপনকে প্রভাবিত করে। তাই জমির ঢাল, উচ্চতা বা বন্ধুরতা মানব বসতি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। বসতি গড়ে ওঠার অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে বনজ সম্পদের সহজলভ্যতা, মাছ ধরা ও পশুপালনের সুবিধা বা খনিজ সম্পদের আবিষ্কার উল্লেখ করা যেতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে খনিজ তেল, দক্ষিণ আমেরিকার

বিশ্বের সর্বত্র নগরায়ণের হার সমান নয়। নগরায়ণের একটি বৃহৎ অংশ সেখানে গড়ে উঠতে দেখা যায় যেখানে প্রাচীনকাল থেকে মানুষের বেঁচে থাকার সব উপকরণ সহজলভ্য ছিল। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ক্রান্তীয় অঞ্চল ও দক্ষিণ গোলার্ধে অপেক্ষাকৃত কম নগরায়ণ দেখা যায়। নগরায়ণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উপকূলীয় অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছে। Arthur E Smailes তার বিখ্যাত 'Geography of Towns' নামক বইতে যেসব প্রাচীন নগরের কথা বলেছেন সেগুলোর উৎপত্তি কোনো না কোনো নদী উপত্যকায় হয়েছিল। ইতিহাসবিদদের মতে নগরায়ণের সর্বপ্রথম বিকাশ ঘটে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার জর্ডন নদী উপত্যকায় অবস্থিত জেরিকো নামক স্থানে। এছাড়া টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস অববাহিকা, নীল নদ অববাহিকা, সিন্ধু অববাহিকা, হোয়াংহো অববাহিকা, মায়া (দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো নদী অববাহিকায়) সভ্যতাসমূহ পৃথিবীর প্রাচীন নগরায়ণের চিহ্ন বহন করছে।

১৭৬০ সালের দিকে শুরু হওয়া শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে যে কারিগরি ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল তা আধুনিক নগরায়ণের সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করে। পরবর্তীকালে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে যান্ত্রিক উন্নতির ফলে কৃষিতে শ্রমশক্তির চাহিদা কমে কর্মী উদ্বৃত্ত হয়। ফলে ওইসব কর্মী নতুন শিল্প শহরে স্থানান্তরে উৎসাহী হয় এবং উন্নত পরিবহণব্যবস্থা তাদের অধিকতর গতিশীল করে নগরের দিকে ধাবিত করে। আবার নগরের শিল্পকারখানায় উৎপাদিত পণ্য উন্নত যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ সহজ হয়ে যায়। এভাবে উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে শিল্পায়ন ও নগরায়ণ সমান তালে বিকশিত হয়। ১৯৬০ সাল নাগাদ ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের ৫০ শতাংশের বেশি মানুষ নগরের বাসিন্দা ছিলেন যা উনবিংশ শতাব্দী শেষে বেড়ে দাঁড়ায় ৭৭ শতাংশে। আধুনিক নগরায়ণের পেছনে যেসব বিষয় ভূমিকা রাখে সেগুলো হলো-কৃষিক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও শিল্প উৎপাদন পরিবহণ সহজতর হওয়া, গ্রামের দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠী বেশি আয় ও উন্নত জীবনের আশায় শহরে চলে আসা এবং বিশ্বজুড়ে নতুন নতুন বাণিজ্যপথ আবিষ্কার।

আধুনিক নগরগুলোর দিকে তাকালে প্রাচীন নগরগুলোর থেকে তার কিছু পার্থক্য আমাদের চোখে ধরা পড়ে। যেমন: আধুনিক নগরগুলোতে প্রাচীন নগরের মতো প্রতিরক্ষাব্যবস্থা বিদ্যমান নেই, নগরের পরিধির বিস্তৃতি ঘটেছে ও নগর অভ্যন্তরে চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার আধুনিকনগর কেন্দ্রে ব্যবসায়িক প্রাধান্য ও প্রতিযোগিতা প্রাচীন নগর গুলো থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া আধুনিক নগরগুলোতে পরিধির বিস্তৃতির পাশাপাশি উল্লম্বভাবে বিকাশও অনেক বেশি লক্ষণীয়। তবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর নগরায়ণের ক্ষেত্রে গ্রাম থেকে শহরমুখী অভিবাসন বেশি দেখা যায়। এসব দেশে মেট্রোপলিটন ও মেগাসিটির সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনি বাড়ছে বস্তি ও বস্তিবাসীর সংখ্যা। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোর পরিকল্পিত নগরায়ণ অনুপস্থিত থাকায় যানজট, পয়োনিষ্কাশন সমস্যা, জলাবদ্ধতা প্রতিনিয়ত দেখা যায়।

নগর বসতির সম্ভাবনা ও ঝুঁকি

নগর বসতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তাতে জনসংখ্যার ঘনবসতি, উন্নত অবকাঠামো এবং শিল্প ও সেবা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থাকবে। বিশ্বজুড়ে নগরে বসবাস করা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি যেমন উন্মুক্ত হচ্ছে নতুন সম্ভাবনা; আবার একই সঙ্গে তৈরি হচ্ছে নানা ঝুঁকি। টেকসই উন্নয়নের জন্য নগর বসতির নানা সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট ঝুঁকিকে আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে।

নগর বসতির সম্ভাবনা

১। অর্থনৈতিক সম্ভাবনা: অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র হলো নগর। যার ফলে নগর বসতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বাজার, শিল্প, সেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানা কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। এতে সেখানে বসবাস করা লোকের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা তৈরি হয়। গ্রাম থেকে লোকজন উন্নত কর্মসংস্থানের আশায় শহরমুখী হয়।

২। উন্নত নাগরিক সেবা প্রাপ্তি: নগর বসতি মানুষের জন্য উন্নত চিকিৎসা, শিক্ষাসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধা প্রাপ্তি গ্রামের তুলনায় অধিক নিশ্চিত করতে পারে।

৩। অবকাঠামোর উন্নয়ন: নগর বসতি বা শহরে গ্রামের তুলনায় উন্নত অবকাঠামো, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, পানি বা পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকায় নগরবাসী বেশি সুবিধা ভোগ করে থাকে।

৪। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য: বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন নগর বসতিতে এসে একত্রিত হয়। যার ফলে তাতে বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা বা গোষ্ঠীর লোকজনের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান হয় এবং সবার ভিত্তিতে এক উন্নত সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এভাবে যে বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তা মানুষের সামাজিক সহনশীলতা ও অন্যকে বুঝতে পারার ক্ষমতা তৈরিতে কাজ করে।

৫। উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির বিকাশ: মানুষের নানা প্রয়োজন মেটানোর জন্য নগর বসতিগুলো উদ্ভাবন, গবেষণা এবং প্রযুক্তির অগ্রগতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

নগর বসতির ঝুঁকি

নগর বসতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নানা রকম ঝুঁকি তৈরি করে। অধিক জনঘনত্বের কারণে নগর বসতিতে অবকাঠামো ও যাতায়াত ব্যবস্থায় চাপ সৃষ্টি হয় যা মানুষের জীবনমান কমিয়ে দেয় এবং তার কর্মক্ষমতা হ্রাস করে। অধিক জনসংখ্যার কারণে মানুষের আবাসন সুযোগ কমে যায় এবং আবাসন বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পায়। যার দরুন গৃহহীন এবং বস্তিতে বসবাস করা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি করে। নগর বসতি তৈরি করতে একদিকে যেমন কৃষিজমি, বনভূমি বা অন্য যেকোনো প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধ্বংস করতে হয়, আবার মানুষ বেশি থাকায় এটি পরিবেশকে নানাভাবে দূষিত করে। যানবাহন বা কলকারখানার মাধ্যমে বায়ু, শব্দ, মাটি, পানি ব্যাপকভাবে দূষিত হয় যা পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। এছাড়া নগরবসতিতে ভারসাম্যহীনভাবে সম্পদ ও ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের ফলে সম্পদের অবক্ষয় হয়। অধিক লোকজন অল্প জায়গায় বসবাস করার ফলে অনেক সময় অপরাধপ্রবণ লোকজন নগর বসতিতে জায়গা করে নেয় এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়।

নগর বসতির এসব ঝুঁকি কমিয়ে সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন কার্যকর নগর-পরিকল্পনা, টেকসই অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ, বৈষম্য কমানোর জন্য সামাজিক উদ্যোগ এবং নগর বসতি উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ। তবে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে নগর বসতির জন্য এসব নিশ্চিত করা সব সময় সম্ভব হয়ে উঠেনা।

গ্রামীণ বা নগর বসতি যা-ই হোক না কেন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের মাধ্যমে এসব গড়ে উঠেছে। আর যেকোনো বসতি গড়া মানেই তা প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের হস্তক্ষেপে তৈরি। এ কারণেই মানব বসতি নির্মাণকে ভূমি ব্যবহার ও ভূমি আচ্ছাদন পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হিসেবে ধরা হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা সারা বিশ্বে ভূমি ব্যবহার ও ভূমি আচ্ছাদনে পরিবর্তনের ধরন সম্পর্কে জানতে পারলাম। তবে ভূমি আচ্ছাদনে পরিবর্তন একটি বহুমাত্রিক জটিল প্রক্রিয়া। নানাবিধ বিষয় এর সঙ্গে জড়িত এবং এর স্বরূপ বৈচিত্র্যময়। পরবর্তী অংশে আমরা ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে জানব।

ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তনের কারণ

ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তনের কারণগুলো বেশ জটিল ও একটি আরেকটির সঙ্গে যুক্ত বা অনেক সময় একটি আরেকটি দ্বারা প্রভাবিত। ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের দৃশ্যমান কারণ হিসেবে আমরা অবকাঠামো নির্মাণ (রাস্তাঘাট, বাজার, ঘরবাড়ি), কৃষি সম্প্রসারণ এবং বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বনভূমি থেকে কাঠ সংগ্রহের কথা বলতে পারি। তবে মূল কারণগুলোকে আমরা নিম্নোক্তভাবে শ্রেণিবিন্যাস করতে পারি।

(ক) বায়োফিজিক্যাল কারণ: এর মাধ্যমে মূলত ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের প্রাকৃতিক সক্ষমতা বা পরিবেশের এমন একটি অবস্থা বোঝানো হয়, যা ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের জন্য সহায়ক। পরিবেশের জৈব ও অজৈব উভয় ধরনের উপাদান এখানে ভূমিকা রাখে। জলবায়ু, মাটি, শিলার গঠন বৈশিষ্ট্য, ভূসংস্থান, ভূমির বন্ধুরতা, পানিপ্রবাহ, গাছপালা ইত্যাদি বায়োফিজিক্যাল উপাদান ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে।

(খ) অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত কারণ: ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনে অর্থনৈতিক কারণ শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। ১৯৫০ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রায় সাড়ে সাত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশ্বের জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্যসহ অন্যান্য চাহিদা পূরণের জন্য মানুষকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও প্রযুক্তির উন্নয়ন করতে হয়েছে। বাজার অর্থনীতির বিকাশ ও প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষকে বিভিন্ন ভূমি ব্যবহারের সম্ভাবনা ও ঝুঁকি শনাক্ত করতে সাহায্য করছে এবং এভাবে অর্জিত জ্ঞান ব্যবহার করে মানুষ নানান লাভজনক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতিশীল করেছে ফলে ভূমি ব্যবহারের ধরনে নানা পরিবর্তন এসেছে।

(গ) জনমিতিক কারণ: জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনমিতিক বৈশিষ্ট্য কোনো এলাকার ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কারণ, অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য খাদ্য, আবাসনসহ নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা নিশ্চিত করার জন্য মানুষকে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন আনতে হয়। যেমন: অতিরিক্ত মানুষের প্রয়োজন মেটাতে কৃষিজমি ও পতিত জমিকে ঘরবাড়ি তৈরির কাজে ব্যবহার করতে হচ্ছে। আবার বনভূমি কেটে কৃষিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহারে প্রবণতাও বেড়েছে। আবার কোনো দেশের মানুষের শিক্ষা, দক্ষতা, শহর বা গ্রামে বাস করাসহ অন্যান্য আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্য তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধরন নির্ধারণ করে বলে আমরা বলতে পারি জনমিতিক নানা বৈশিষ্ট্য ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। উদাহরণস্বরুপ বলা যায় কৃষিভিত্তিক সমাজে ভূমির উপর মানুষের নির্ভরতা শিল্পোন্নত দেশের মানুষের চেয়ে কম হবে। তাই বাংলাদেশের মতো জনবহুল কৃষিনির্ভর দেশে পাহাড় বা বনভূমি উজাড় করে তাতে কৃষিকাজ বা ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে দেখা যায়। ইংল্যান্ডের অর্থনীতিবিদ, জনমিতিবিদ এবং ধর্মযাজক টমাস রবার্ট ম্যালথাস ১৭৯৮ সালে যে 'জনসংখ্যা তত্ত্ব' প্রদান করেন তাতে বলা হয়েছে 'খাদ্যশস্যের উৎপাদন যখন গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পায়, তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে'। এ তত্ত্ব সৃষ্টিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং এর ফলে ভূমি ব্যবহারের উপর যে চাপ সৃষ্টি হয় তা গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা হিসেবে কাজ করেছে।

(ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক কারণ: ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের জন্য জনমিতিক, অর্থনৈতিক কিংবা প্রযুক্তিগত বিষয়ের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। এখানে প্রতিষ্ঠান বলতে রাজনৈতিক, আইনগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হলো সরকার। ব্যক্তি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব অনেক বেশি। সরকারি নীতিমালা ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনে সর্বব্যাপী ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরুপ বলা যায়, সরকার বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন খাতে ভর্তুকি প্রদান, আর্থিক প্রণোদনা, শিল্পায়ন, রপ্তানি এবং অবকাঠামোর উন্নয়নের নীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখে। আবার ভূমি, শ্রম, মূলধন ও প্রযুক্তি যোগান দিতে সরকার প্রণীত স্থানীয় ও জাতীয় নীতিমালা কার্যকরভাবে ভূমিকা রাখে। ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনে সরকারের কৃষি, বন ও বন্য প্রাণী রক্ষা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আর্থিক নীতিমালা অনেক বেশি প্রভাব ফেলে।

(ঙ) সাংস্কৃতিক কারণ: অসংখ্য সাংস্কৃতিক বিষয় ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। যেমন: মানুষের আচরণ, মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং অভিব্যক্তি। এই বিষয়গুলো আবার মানুষের রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, নারীর অবস্থান, নৃ-গোষ্ঠী, দরিদ্র পরিবার এগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমাদের দেশের পাহাড়ি অঞ্চলে বাস করা নৃ- গোষ্ঠীগুলোর জীবনযাপন প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানকে তুলে ধরে। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে প্রকৃতি যেভাবে আছে, তাকে সেভাবে রক্ষার একটি অভ্যাস গড়ে ওঠে। অনেক সময় বৃক্ষপ্রেমী মানুষ নানা জাতের গাছ লাগিয়ে পুনঃবনায়ন বা সামাজিক বনায়ন গড়ে তোলেন। বিপরীতভাবে নৈতিকতা বিবর্জিত ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির কারণে কিছু মানুষ বনের বিনাশ করে এবং ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তনের ফলাফল

ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের জন্য মূল কারণ মানুষের নানা প্রয়োজন বেড়ে যাওয়া ও প্রয়োজনের ধরনে পরিবর্তন। মানুষ যে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন আনবে, সেটাই আজ বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ পরিবর্তন মানুষের জন্য আপাত প্রয়োজন মেটালেও অনেক ক্ষেত্রে তার নানা নেতিবাচক প্রভাব আমরা প্রত্যক্ষ করছি। তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। নিম্নে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের প্রভাবগুলো উল্লেখ করা হলো।

১. বনজ উৎপাদন যেমন খাদ্য, পশু খাদ্য, তন্তু এবং কাঠের উৎপাদন হ্রাস পাওয়া। এর সঙ্গে ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি যোগ রয়েছে। ২. রোগবালাইয়ের মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি; ৩. বায়ু দূষণ, গ্রিণ হাউজ গ্যাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব বৃদ্ধি; ৪. কৃষি বৈচিত্র্য এবং জীববৈচিত্র্য হারানো; ৫. মাটির গুণ বিনষ্ট হওয়া; ৬. মানুষের মাধ্যমে পরিবেশ অবক্ষয়ের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি; ৭. মিঠাপানির সংস্থান, সেচ ও উপকূলীয় পরিবেশ রক্ষায় ঝুঁকি বৃদ্ধি। |

এসবের বাইরেও আচ্ছাদনের পরিবর্তনে অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার ও নানা পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। যেমন: ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, পাহাড়ধস, মাটির ক্ষয়, নদীভাঙন, নদী ভরাট হয়ে বন্যা বৃদ্ধি পাওয়াসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া।

তবে উল্লিখিত নানা ধরন ও মাত্রার ঝুঁকি ভূমি ব্যবহার ও ভূমি আচ্ছাদনে পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত থাকলেও এর সঙ্গেই আবার মানুষের উদ্ভাবন, প্রাকৃতিক সম্পদকে মানবকল্যাণে ব্যবহার ও বিশাল জনগোষ্ঠীর উন্নত জীবন প্রাপ্তির বিষয়টি জড়িত। কারণ, ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃতি নির্ভর কষ্টকর জীবন- যাপন থেকে আজকের অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ, নিরাপদ ও আরামদায়ক জীবন সৃষ্টি করতে পেরেছে। এজন্য ভূমিকা রেখেছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নত আবাসন, নগরায়ণ, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিল্পায়ন ইত্যাদি। আর এসবই এসেছে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের মাধ্যমে। তাই ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তনের সম্ভাবনার তালিকাও বেশ দীর্ঘ। মোটা দাগে বলতে গেলে এ পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ যেসব সুযোগ তৈরি করতে এবং সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে যেতে পারছে সেগুলো হলো-

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তাদের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করতে পারছে; ২. নগরায়ণ বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বল্প স্থানে অধিক মানুষের বসবাস ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; ৩. মানুষের প্রয়োজনে একমুখী ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তে তার নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার করা যাচ্ছে; ৪. যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় ভারসাম্য সৃষ্টি, শিক্ষা ও জ্ঞান সৃজন, বিতরণ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থায় উন্নয়ন হয়েছে; ৫. ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বৈরী পরিবেশে মানুষের টিকে থাকার সামর্থ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। |

তবে ভূমি ব্যবহার ও ভূমি আচ্ছাদনে পরিবর্তনের মাধ্যমে সম্ভাবনার যেসব দিক উন্মোচিত হয়েছে তার প্রায় সবই মানবজাতির কল্যাণের কথা বিবেচনা করে মানুষের দ্বারা তৈরি। আর সৃষ্ট ঝুঁকিসমূহ আপাতদৃষ্টিতে ক্ষতির কারণ হয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যা আজ প্রাকৃতিক পরিবেশ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য ঝুঁকির সৃষ্টি করছে, তা অদূর ভবিষ্যতে মানুষের জন্য সরাসরি ঝুঁকি তৈরি করবে। এর অর্থ হলো, যা প্রকৃতির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ তা যে কোনো সময় মানুষের জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কারণ, মানুষ প্রকৃতিরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০

বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মাটি, পানি, ক্রান্তীয় ও মৌসুমি আবহাওয়া আর পরিশ্রমী জনগোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে এদেশকে করেছে অপার সম্ভাবনাময়। আমাদের উর্বর কৃষিজমিতে বছরে একাধিক ফসল চাষের সুযোগ, উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য চাষ, অবারিত সমুদ্রের সম্পদ আহরণ আর নৌপরিবহণ ও বাণিজ্যের সুবিধা আমাদের দেখাচ্ছে সোনালি ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। তবে এসব সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে গিয়ে আমাদের সীমিত ভূমি, অধিক জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ দূষণের মতো চ্যালেঞ্জ গুলোকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। যার জন্য আমাদের প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি, সমন্বিত আর সামষ্টিক পরিকল্পনা যা এসব চ্যালেঞ্জগুলোকে বিবেচনা করে টেকসই উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে পারে। ২০১৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals) বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ, যার জন্যও আমাদের প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা। তাই এসব বিষয়কে বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (Bangladesh Delta Plan-2100)' নামে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে ও তার বাস্তবায়নে কাজ করছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ পরিকল্পনার বিষয়ে বলেছেন- 'আগামী ১০০ বছরে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাই বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০। ২১০০ সালে বাংলাদেশকে যেভাবে গড়তে চাই, সেভাবেই আমরা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি'।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ একটি দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। এর বাস্তবায়নে একটি সমন্বিত, বিস্তৃত ও দীর্ঘমেয়াদি ব-দ্বীপ রূপকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। রূপকল্পটি হলো- 'নিরাপদ, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিঘাতসহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলা। আর ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর অভিলক্ষ্য হলো- 'দৃঢ়, সমন্বিত ও সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল কার্যকর কৌশল অবলম্বন এবং পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ন্যায়সংগত সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত এবং অন্যান্য ব-দ্বীপ সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলা করে দীর্ঘমেয়াদে পানি ও খাদ্যনিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃত্তি ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ'।

অভীষ্ট বা লক্ষ্য: ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-তে উচ্চতর পর্যায়ের তিনটি জাতীয় অভীষ্ট এবং ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট ছয়টি নির্দিষ্ট অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট অভীষ্টগুলো উচ্চতর পর্যায়ের অভীষ্ট অর্জনে অবদান রাখবে।

উচ্চ পর্যায়ের অভীষ্টসমূহ-

অভীষ্ট ১: ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ;

অভীষ্ট ২: ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন; এবং

অভীষ্ট ৩: ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর নির্দিষ্ট অভীষ্টসমূহ -

অভীষ্ট ১: বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

অভীষ্ট ২: পানির নিরাপত্তা এবং পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

অভীষ্ট ৩: সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;

অভীষ্ট ৪: জলাভূমি ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং সেগুলোর যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা;

অভীষ্ট ৫: অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সংগত সুশাসন গড়ে তোলা; এবং

অভীষ্ট ৬: ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের দেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য সবাইকে সম্মিলিতভাবে ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে।

আমাদের করণীয়:

উপরের অংশগুলো থেকে এটা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, ভূমি ব্যবহার ও ভূমি আচ্ছাদনে পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক ও গতিশীল প্রক্রিয়া এবং মানুষের সংখ্যা এবং তাদের প্রয়োজনের তালিকা যত বৃদ্ধি পাবে এ পরিবর্তনও তত বেশি ত্বরান্বিত এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ হবে। এটি যেহেতু কোনো একক রাষ্ট্র বা কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং এ পরিবর্তন যেহেতু মানুষের জীবন-জীবিকা ও উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত তাই সমগ্র মানব জাতিকেই এর প্রভাব নিয়ে ভাবতে হবে। সকল রাষ্ট্রকেই ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে টেকসই এবং প্রকৃতিবান্ধব উপায়ে করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। সেই সঙ্গে উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে এসব নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে কি না, তা দেখতে হবে। আবার যাদের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে সেসব মানুষকে সচেতন ও দায়িত্বশীল করতে হবে। তাহলেই সহনশীল ও টেকসই ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। একটি বিষয় আমাদের উপলদ্ধি করতে হবে যে, পৃথিবী শুধু মানুষের জন্য নয় বরং পৃথিবীর হাজারো জীবের মধ্যে মানুষ একটি। মানুষকে তার বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানব কল্যাণের পাশাপাশি প্রকৃতির ভারসাম্যপূর্ণ, সহনশীল, টেকসই আচরণ নিশ্চিত করতে হবে। মানুষকে বুঝতে হবে যে, প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; বরং নিজেকে প্রকৃতি ও পরিবেশের অংশ ভেবে তাকে সংরক্ষণে নানা ভূমিকা গ্রহণও তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের অংশ। তাই ব্যক্তি পর্যায়ে ভূমি ব্যবহার নিয়ে আমাদের সচেতন থেকে অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিকল্পনা করতে হবে এবং কমিউনিটি পর্যায়ে টেকসই ও সহনশীল উন্নয়নের ধারণা ও অনুশীলন বাস্তবায়ন করতে হবে।

Promotion